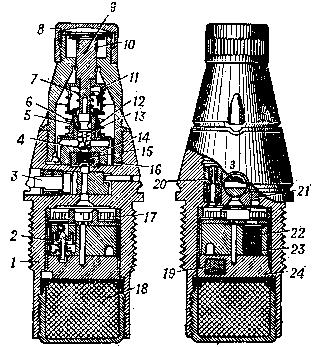

Рдултовский головной

мембранный взрыватель второго образца

(РГМ-2) предохранительного типа

с тремя

установками

действия

взрывателя

(рис. 3.1.1):

1) фугасное

(инерционное)

действие

– кран открыт, колпачок навинчен;

2) осколочное

(мгновенное)

действие

– кран открыт, колпачок свинчен;

3) замедленное

(рикошетное)

действие

– кран закрыт, колпачок навинчен.

Заводская установка взрывателя на фугасное действие. В мирное время, при проведении

стрельб,

установка взрывателя – заводская.

Взрыватель РГМ-2 применяется к осколочным,

осколочно-

фугасным, фугасным и дымовым

снарядам.

Ударный механизм двойного

действия включает ударник мгновенного

действия с жалом, ударник

инерционного действия с

капсюлем-воспламенителем и

предохранительного устройства; от

давления

воздуха в полете ударник

защищен мембраной. При выстреле оседающая

гильза смещается вниз, сжи-

мая взводящую и предохранительную

пружины, и захватывает лапками

предохранительное кольцо. По-

сле вылета снаряда из канала

ствола оседающая гильза с предохранительным

3

2

1

7

6

5

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

17

19

18

21

22

23

24

Рис. 3.1.1

Взрыватель

РГМ-2:

1 –

корпуса; 2

– стопорное устройство; 3

– установочный кран;

4 –

контрпредохранительная пружина; 5

– стопорный шарик;

6 –

предохранительная пружина; 7

– взводящая пружина; 8

– колпачок;

9 –

ударник мгновенного действия; 10

– грибок; 11

– оседающая пружина;

12 –

предохранительное кольцо; 13

– жало; 14

– ударник инерционного

действия; 15

– капсюль-воспламенитель; 16

– контрпредохранитель

(таганчик); 17

– спиральная пружина; 18

– детонатор; 19

– передаточный заряд;

20 –

втулка с замедлителем; 21

– стопор-ныряло; 22

– капсюль-детонатор;

23 –

поворотная втулка; 24

– детонаторная втулка

кольцом под действием

взводящей пружины поднимается вверх

и оба ударника освобождаются от сто-

порящих шариков. Взведение

взрывателя заканчивается в 2 – 5 м от

дульного среза.

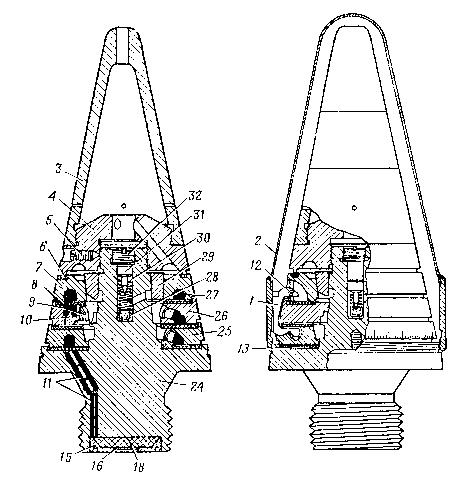

3.2 Дистанционная трубка т-7

Дистанционная трубка Т-7 –

головная, дистанционного действия,

имеющая на нижнем дистанционном

кольце равномерную шкалу

в 165 делений (рис. 3.2.1). Полное время

действия трубки составляет 74,4 с.

Она применяется к 122 мм

осветительным и агитационным снарядам.

Дистанционное устройство состоит из трех дистанционных колец

(верхнего, среднего и ниж-

него), воспламенительного механизма,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

141516

25

24

23

22

21

20

19

18

17

2

12

1

13

Рис. 3.2.1

Дистанционная

трубка

Т-7:

1 –

соединительная скоба; 2

– предохранительный колпак;

3 –

баллистический колпак; 4

– нажимная гайка; 5

– стопорный винт;

6 –

кожаная прокладка; 7

– верхнее дистанционное кольцо;

8 –

пергаментный кружок; 9

– асбестовые и оловянные кружки;

10 –

передаточный столбик в дистанционном

кольце;

11 –

пороховые столбики в корпусе; 12

– шпилька; 13

– суконный кружок;

14 –

донная втулка; 15

– латунный кружок; 16

– пороховая петарда;

17 –

корпус; 18

– нижнее дистанционное кольцо; 19

– среднее дистанционное

кольцо; 20

– пороховая запрессовка в дистанционном

кольце;

21 –

капсюль-воспламенитель со втулочкой;

22

– зажимное кольцо;

23 –

пружина ударника 24

– ударник; 25

– резьбовая пробка

зажимного кольца, нажимной

гайки и баллистического колпака.

Дистанционные кольца изготовлены из

алюминиевого сплава. На

нижнем основании они имеют кольцевой

канал с перемычкой, в котором за-

прессован медленно горящий

порох. Нижнее и среднее кольца имеют

передаточные и газоотводные от-

верстия. В верхнем кольце

в начале канала имеется запальное

отверстие. Верхнее и нижнее кольца

соединены между собой

скобой и могут свободно вращаться при

установке значения на трубке.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Для студентов по предмету ПрочееВзрыватель РГМ-2, В-90. Трубки Т-90 и ДТМ-75 ([НЕСОРТИРОВАННОЕ])Взрыватель РГМ-2, В-90. Трубки Т-90 и ДТМ-75 ([НЕСОРТИРОВАННОЕ])

2016-10-152016-10-15СтудИзба

Описание

Взрыватель РГМ-2, В-90. Трубки Т-90 и ДТМ-75 ([НЕСОРТИРОВАННОЕ])

Характеристики книги

Учебное заведение

Неизвестно

Качество

Идеальное компьютерное

Список файлов

-

vzryvatel-rgm-2-v-90.-trubki-t-90-i-dtm-75-nesortirovannoe.pptx 13,59 Mb

Комментарии

Сопутствующие материалы

Свежие статьи

Популярно сейчас

Ответы на популярные вопросы

То есть уже всё готово?

Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.

А я могу что-то выложить?

Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.

А если в купленном файле ошибка?

Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!

Отзывы студентов

Нашёл ошибку?

Или хочешь предложить что-то улучшить на этой странице? Напиши об этом и получи бонус!

Бонус рассчитывается индивидуально в каждом случае и может быть в виде баллов или бесплатной услуги от студизбы.

Предложить исправление

Добавляйте материалы

и зарабатывайте!

Продажи идут автоматически

568

Средний доход

с одного платного файла

Обучение Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР 122-мм ГАУБИЦА Д-30 (2А18) 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТЬ III БОЕПРИПАСЫ на основании I рчф CrlHf. «у 4L "л* XXsa : эт; Ордена Трудового Красного Знамени ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР МОСКВА —1979 1

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНИ СССР ВКЛЕЙКА f • в Техническое описание п инструкцию по эксплуатации "Кл'-т Гаубица Д-30 (2А-18)" Часть Ш. Боеприпасы. Воениздат, 1979 Вклеить в Техническое описание и инструкцию по эксплуатации ”122-мм гаубица Д-30 12A-I8) ”. Часть Ш. Боеприпасы. Воениздат» 1979, между с. 2 и 3. МОСКВА ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1985 1

Для стрельбы из гаубицы Д-30 кроме выстрелов, указанных в табл. I, применяются: - 122-мм выстрел B0Q8I с осколочно-фугасным цельнокорпусным снарядом 0Ф56, 0Ф56-1 и полным зарядом 4БЮ; - 122-мм выстрел В0Ф82 с осколочно-фугасным цельнокорпусным снарядом ОФ56, 0Ф56-1 и уменьшенным переменным зарядом 4BII. Выстрелы В0р81 и В0Ф82 комплектуются только взрывателем PIM-2M, имеющим усиленную огневую цепь. В остальных выстрелах с осколоч- но-фугасным снарядом взрыватель РГМ-2М применяется наравне со взрывателем РГМ-2. По устройству, действию и подготовке к стрельбе взрыватель РПЛ-2М не отличается от взрывателя РГМ-2. Наряду со взрывателем РПЛ-2М для выстрелов В0Ф81 и В0Ф82 применяется взрыватель АР-5. Снаряды 0Ф56 и 0Ф56-1 снаряжаются взрывчатым веществом A-IX-2 и тротилом. При снаряжении взрывчатым веществом A-IX-2 на оживаль- ную часть снарйда наносится маркировка "А-1Х-2П, а при снаряжении тротилом - "Т". Снаряд 0Ф56 имеет медный ведущий поясок, а снаряд 0Ф56-1 желе- зокерамический. Других отличий эти снаряды не имеют. В выстрелах применяются стальные гильзы индексов 4Г5 и 4Г5-1. Гильза 4Г5-1 отличается, от гильзы 4Г5 наличием на корпусе кольце- вых обтюрирующих колец. В зависимости от вида гильзы, в которую помещен заряд, и от на- личия или отсутствия в заряде размеднителя, заряды в гильзе могут иметь следующие сокращенные индексы: I. Полный заряд в гильзе: - £9 (в гильзе 4Г5, с размеднителем); - Ж9-1 (в гильзе 4Г5-1, с размеднителем); - Х9А (в гильзе 4Г5, без размеднителя); - Ж9А-1 (в гильзе 4Г5-1, без размеднителя). 2. Уменьшенный переменный заряд в гильзе: - XIO (в гильзе 4Г5, с размеднителем); - EEO-I (в гильзе 4Г5-1, с размеднителем); - ЖГОА (в гильзе 4Г5, без размеднителя); - H0A-I (в гильзе 4Г5-1, без размеднителя). Выстрелы В0Ф81 и В0Ф82, а также все выстрелы, указанные в табл. I, могут комплектоваться зарядом в гильзах индекса 4Г24 иди 4Г24-1 с пластмассовым корпусом. Заряд полный в гильзах 4Г24 или 4Г24-1 имеет сокращенный индекс S32, а заряд уменьшенный переменный в этих гильзах имеет сокращен- ный индекс £31. ИЗД. * 6/6549с (б) Зак. 1682* Во вклеЛк* всего пронумеровано 2 с.

СОДЕРЖАНИЕ Стр„ 1. Введение ................................ 2. Состав, назначение и технические данные боеприпасов 3. Устройство и действие элементов выстрелов 3.1. Снаряды .................................... 3.1.1 Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462 3.1.2 Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462Ж 3.1 3. Осколочно-фугасные снаряды ОФ7 и ОФ8 3.1.4. Осколочно-фугасные снаряды ОФ24 и ОФ24Ж 3.1.5. Действие осколочно-фугасных снарядов .... 3 1.6. Снаряд НИ . ...................... 3.1.7. Действие снаряда Ш1 . ........... 3.1 8 Кумулятивный вращающийся снаряд БП1 3.1.9. Кумулятивные невращающиеся снаряды БК6 и БК6М 3 1.10 Кумулятивный невращающийся снаряд БК13 3.1.11. Действие кумулятивных снарядов.............. 3.1.12. Дымовой снаряд Д4 .......... 3 1.13. Действие снаряда Д4.................... 3.1.14. Осветительные парашютные снаряды С-463 и С 463Ж 3.1.15. Действие снарядов С-463 и С-463Ж . 3.1.16. Осветительный снаряд С4..................... 3.1.17. Действие снаряда С4 . 3 1.18. Агитационные снаряды А1 (А1Д), А1Ж (Л1ЖД) 3.1.19. Действие агитационных снарядов 3 1.20. Снаряды в инертном снаряжении.......... 3.1.21 Холостой выстрел 3.2. Взрыватели и трубки . . . . • . 3.2.1. Взрыватель РГМ-2 ... . . 3.2.2 Головной взрыватель В-90 3 2.3. Радиовзрыватель АР-30 3.2.4. Радиовзрыватель АР-5 3.2.5. Взрыватель ГКН . 3.2 6. Головной взрыватель ГПВ-3 3.2.7. Головной взрыватель ГПВ-2 3.2 8. Головодонный взрыватель В-15 3.2.9. Дистанционная трубка Т-7 .... 3 2.10. Дистанционная трубка Т-90 . .... 3.2.11. Дистанционная трубка ДТМ-75 3 3. Гильзы .............................. 3.4. Средство воспламенения зарядов 3 4.1. Капсюльная втулка КВ-4 . • • 3 4.2. Действие капсюльной втулки KL 5> 6 12 13 14 15 1Б 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1* Зак. 1068# 3

Стр. 3 5. Метательные заряды . .......................................... 3 5.1. Обтюрирующее устройство . ................40 4. Клеймение, маркирование и окраска боеприпасов . . .42 4.1. Клеймение и маркировка ударным способом или выдавливанием . — 4 2. Маркирование краской......................................... 46 4.3. Окраска снарядов ...............................................— 5. Упаковка выстрелов ................................................47 6. Эксплуатация боеприпасов 49 6 1 Общие указания . ............................. ... — 6.2. Указания мер безопасности . — 6 3. Обращение с боеприпасами перед стрельбой .......................— 6.4. Обращение с выстрелами во время стрельбы.......................52 6.5. Обращение с выстрелами после стрельбы..........................54 Приложение. Инструкция по снаряжению агитационного снаряда . . 56

1. ВВЕДЕНИЕ Техническое описание и инструкция по эксплуатации 122-мм гау- бицы Д-30 (2А18) состоит из трех частей. В третьей части приведены описание выстрелов, которыми комп- лектуется гаубица 2А18, и правила обращения с ними. При изучении и эксплуатации выстрелов дополнительно следует руководствоваться следующей документацией: Взрыватели В-429, РГМ-2 и В-429Е. Руководство службы. Воен- издат, 1979. Головной взрыватель В-90. Руководство службы. Воениздат, 1963. Радиовзрыватель АР-30. Руководство службы. Воениздат, 1978. Взрыватель ГКН. Руководство. Воениздат, 1956. Головной взрыватель ГПВ-3. Руководство службы. Воениздат, 1967. Головной взрыватель ГПВ-2. Руководство службы. Воениздат, 1962. Головодонный взрыватель В-15. Описание устройства и дейст- вия. Воениздат, 1966. Дистанционная трубка двойного действия Т-7. Руководство службы. Воениздат, 1956. Механическая дистанционная трубка ДТМ-75 (индекс ЗВМ6). Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Воениздат, 1976. Радиовзрыватель АР-5. Руководство службы. Воениздат, 1978. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского воору- жения. Часть П. Воениздат, 1978. Руководство по приведению боеприпасов в окончательно снаря- женный вид. Воениздат, 1978. Инструкция по техническому осмотру и ремонту боеприпасов в войсках. Воениздат, 1973. 5

2. СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕПРИПАСОВ Для стрельбы из гаубицы 2А18 применяются боевые, практиче- ские и холостые выстрелы. Боевые и практические выстрелы состоят из двух отдельно соб- ранных частей, досылаемых последовательно в камору гаубицы: — снаряда с ввинченным взрывателем; — гильзы с метательным зарядом, средством воспламенения и обтюрирующим устройством. Снаряды с ввинченными взрывателями называются окончатель- но снаряженными. Снаряды, в которые вместо взрывателя ввинчена холостая проб- ка, называются неокончательно снаряженными. Выстрелы с осколочно-фугасным снарядом со взрывателем РГМ-2 предназначены: — для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, находящихся в окопах, траншеях, ходах сообщения и опорных пунктах, а также вне укрытий; — для подавления и разрушения наблюдательных пунктов и оборонительных сооружений полевого типа; — для проделывания проходов в заграждениях; — для подавления тылов противника (железнодорожных узлов, штабов, скоплений войск). Эти выстрелы могут быть использованы (при отсутствии выст- релов с кумулятивными снарядами) также и для стрельбы по бро- нированным целям. Выстрелы с осколочно-фугасными снарядами со взрывателями В-90, АР-30 и АР-5 предназначены для стрельбы на поражение и подавление наземных целей воздушными разрывами, а также для создания воздушных реперов и для целеуказания. Выстрелы со снарядом Ш1, наполненным стреловидными эле- ментами с дистанционной трубкой ДТМ-75 предназначены для п0' ражения открыто расположенной живой силы противника. Выстрелы с кумулятивным вращающимся или невращаюшимся снарядом предназначены для стрельбы по танкам, самоходным °РУ дням и другим целям с мощной броневой защитой. При необхоД мости их можно применять для стрельбы по стенкам оборонится

ных сооружений, для поражения живой силы и небронированной техники. Выстрелы с дымовым снарядом предназначены для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых точек и живой си- лы противника. Кроме того, дымовые снаряды применяются для задымления отдельных участков местности путем установки дымо- вых завес, для целеуказания, сигнализации, пристрелки и для опре- деления направления и скорости ветра в районе цели. Выстрелы с осветительным снарядом предназначены для освеще- ния местности, занятой противником, с целью наблюдения за его действиями, ведения прицельного огня, разведки целей, проведения пристрелки и контроля результатов стрельбы на поражение. Они могут применяться также для сигнализации и постановки световых ориентиров и створов, указывающих направление движения. Выстрелы с агитационным снарядом предназначены для пере- броски в расположение противника агитационной литературы. Практические выстрелы со снарядами в инертном снаряжении предназначены для учебных стрельб. Холостой выстрел предназначен для имитации стрельбы боевы- ми выстрелами. Холостой выстрел снарядом не комплектуется. Основные данные выстрелов приведены в табл. 1. Примечание. Бее выстрелы комплектуются капсюльной втулкой КВ-4.

Таблица I оо ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ВЫСТРЕЛОВ Наименование выстрела Индекс выстрела Сокращенны? индекс снаряда Заряд Взрыватель (трубка) Количество выстрелов в ящике, шт. Масса выстрела, кг Масса ящика с выстрела- ми, кг индекс марка пороха индекс марка 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- рядом и полным заря- дом ЗВОФ5 ОФ-462 ОФ-462Ж 4Б10 12/1Тр+ + 12/7+ +ВТХ-10 53-В-028 ЗВМ2 ЗВТ14 РГМ-2 В-90 АР-5 9 29,3 83 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- рядом и уменьшенным переменным зарядом ЗВОФ6 ОФ-462 ОФ-462Ж 4БН 4/1 +9/7+ +ВТХ-10 53-В-028 ЗВМ2 ЗВТ14 РГМ-2 В-90 АР-5 9 27,9 80 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- ЗВОФ14 ОФ7 ОФ8 4Б10 12/1 Тр+ + 12/7+ ЗВТ5 АР-30 2 29,3 83 рядом, радиовзрывате- лем и полным зарядом ЗВОФ15 +ВТХ-10 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- ОФ7 ОФ8 4Б11 4/1+9/7+ +BTX-I0 ЗВТ5 АР-30 9 27,9 89 рядом, радиовзрывате- лем и уменьшенным пе- ременным зарядом 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- рядом и полным заря- дом ЗВОФ29 * ОФ24 ОФ24Ж 4Б10 12/7+ + 12/1Тр+ +ВТХ-10 53-В-028 ЗВМ2 ЗВТ14 РГМ 2 В-90 АР-5 2 29,1 83 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- рядом и уменьшенным переменным зарядом ЗВОФЗО ОФ24 ОФ24Ж 4Б11 4/1 +9/7 + + ВТХ-10 53-В-028 ЗВ М2 ЗВТ14 ’ РГМ-2 В-90 АР-5 2 28,5 80 ' т ; jja 1 О Зак. 1068t КЗ Наименование выстрела Индекс выстрела Сокращенный индекс снаряда Заряд Взрыватель (трубка) Количество выстрелов в ящике, шт. Масса выстрела, кг Масса ящика с выстрела- ми, кг индекс марка пороха индекс марка 122-мм выстрел с ос- ЗВОФ29 1 ОФ24 4Б10 12/1Тр+ 53-В-028 РГМ-2 2 29,6 83 колочно фугасным сна- ОФ24Ж + 12/7+ ЗВМ2 В-90 рядом и полным зарядом +ВТХ-10 ЗВТ14 АР-5 28,2 80 122-мм выстрел с ос- ЗВОФЗО-1 ОФ24 4Б11 4/1+ 9/7+ 53-В-028 РГМ-2 2 колочно-фугасным сна- ОФ24Ж +ВТХ-10 ЗВМ2 В-90 рядом и уменьшенным ЗВТ14 АР-5 переменным зарядом f 122-мм выстрел с ос- ЗВОФ47 ОФ-462 4Ж32 12/7+ 53-В-028 РГМ-2 2 28,4 80 колочно-фугасным сна- ОФ-462Ж + 12/1Тр+ ЗВТ14 АР-5 рядом и полным зарядом 4Ж31 +ВТХ-10 ЗВМ2 В-90 122-мм выстрел с ос- ЗВОФ48 ОФ-462 4/1 +9/7+- 53-В-028 РГМ-2 2 27,2 78 колочно-фугасным сна- рядом и уменьшенным ОФ-462Ж +ВТХ-10 ЗВТ14 ЗВМ2 АР-5 В-90 переменным зарядом 122-мм выстрел со ЗВШ1 Ш1 4Б10 12/7+ ЗВМ6 ДТМ-75 2 29,6 83 снарядом НИ и полным зарядом 122-мм выстрел со ЗВШ4 Ш1 4Б11 + 12/1Тр+ + ВТХ-10 4/1+9/7+ ЗВМ6 ДТМ-75 2 27,9 8J снарядом Ш1 и умень- шенным переменным за- + ВТХ-10 рядом 122-мм выстрел с ку- ЗВБПЗ БП1 4Б9 9/7+ ЗВ16 ГПВ-3 2 22,0 68 мулятнвным вращаю- 12/1Тр+ гкн щимся снарядом и спе- циальным зарядом ЗВБКЗ БК6 или 4Б10 + ВТХ-10 ЗВ10 122-мм выстрел с ку- 12/7 + ГПВ-2 2 29,6 83 мулятнвным невращаю- БК6М + 12/1Тр + щимся снарядом н пол- ным зарядом + BTX-I0

сз о Наименование выстрела Индекс выстрела Сокращенный индекс снаряда Заряд Взрыватель (трубка) _ Количество выстрелов в ящике, шт Масса выстрела, ki Масса ящик: с выстрела- ми, кг индекс марка пороха индекс марка 122-мм выстрел с ку- ЗВБК9 БК13 4Б10 12/1Тр+ ЗВ15 В-15 2 27,5 80 мулятивным невращаю- +12//+ щимся снарядом и пол- + ВТХ-10 ным зарядом 122-мм выстрел с ды- ЗВД2 Д4 4Б10 12/1Тр+ 53-В-028 РГМ-2 2 29,3 83 мовым снарядом и пол- + 12/7+ ным зарядом 122-мм выстрел с ды- ЗВДЗ Д4 4Б11 + ВТХ-10 4/1+9/7+ 53-В-028 РГМ-2 2 27,9 80 мовым снарядом и уменьшенным перемен- ным зарядом + ВТХ-10 53-Т-054 29,5 122-мм выстрел с ос- ЗВС2 С-463 4Б10 12/1Тр + Т-7 2 83 ветительным снарядом и С-463Ж + 12/7+ полным зарядом 4Б11 + ВТХ-10 53-Т-054 122-мм выстрел с ос- ЗВСЗ С-463 4/1+9/7+ Т-7 2 28,1 80 ветительным снарядом и уменьшенным перемен- ным зарядом С-463Ж 4Б10 + ВТХ-10 ЗТ1 122-мм выстрел с ос- ЗВС12 С4 12/7+ Т-90 2 29,35 81 ветительным снарядом п + 12/1Тр + полным зарядом 4Б11 + ВТХ-10 122-мм выстрел с ос- 3BC13 С4 4/1+9/7+ ЗТ1 Т-90 2 27,95 79 ветительным снарядом н уменьшенным перемен- ным зарядом ЗВА2 4Б10 +ВТХ-10 122-мм выстрел с аги- А1 12/1Тр+ 53-Т-054 Т-7 2 29,3 83 тационпьш снарядом и А1Д + 12/7+ полным зарядом А1Ж А1ЖД 1 ,+ВТХ-Ю 1 £М| to ————— — Я Наименование выстрела Индекс выстрела Сокращенный индекс снаряда Заряд Взрыватель (трубка) Количество выстрелов в ящике, шт. Масса выстрела, кг Масса ящика с выстрела- ми, кг индекс марка пороха индекс марка 122-мм выстрел с аги- тационным снарядом и уменьшенным перемен- ным зарядом 122-мм выстрел с ос- колочно-фугасным сна- рядом в инертном сна- ряжении и полным заря- дом 122-мм выстрел с ку- мулятивным невращаю- щимся снарядом в инертном снаряжении и полным зарядом 122-мм холостой вы- стрел м ЗВА4 ЗВОФ5 ЗВБК9 4X23-1 А1 А1Д А1Ж А1ЖД ОФ-462 ОФ 462Ж БК13 4Б11 4Б10 4Б10 Х23 4/1+9/7+ + ВТХ-10 12/1Тр+ + 12/7+ +ВТХ-10 12/1Тр+ + 12/7+ +ВТХ-10 ВТМ 53-Т-054 Т-7 2 2 2 27,5 29,3 27,5 80 83 80 —о

3. УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСТРЕЛОВ 3.1. СНАРЯДЫ Все снаряды (кроме кумулятивного индекса БК13) по наруж- ному очертанию корпуса состоят из трех основных частей: головной (оживальной), цилиндрической с центрующими утолщениями и ведущим пояском и запоясковой. Головная часть имеет оживальную форму, что необходимо для уменьшения сопротивления воздуха на полете. Центрующие утолщения предназначены для центрования снаря- да в канале ствола орудия до выстрела и для правильного движе- ния его по каналу ствола во время выстрела. Центрующие утолще- ния обрабатываются с особой тщательностью, поэтому при обра- щении со снарядами в воинских частях и при хранении на складах необходимо предохранять их поверхности от случайных поврежде- ний и коррозии. Ведущий поясок предназначен для фиксации положения снаря- да в канале ствола орудия при заряжании, придания снаряду вра- щения в канале ствола и обтюрации пороховых газов при выстреле. Вращательное движение снаряда обеспечивает устойчивость его на полете. Для повышения надежности «закусывания» при заряжании на ведущих поясках имеется накатка. Ведущие пояски изготавли- ваются как из меди, так и из железокерамики. Для уменьшения износа канала ствола при выстреле и зашиты от коррозии железокерамические пояски пропитываются специаль- ной смесью, содержащей масло. В жаркое время на поверхности железокерамических поясков возможно появление мелких капель масла, что не является браковочным признаком. 3.1.1. Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462 Снаряд состоит из следующих частей: — стального корпуса 2 (рис. 1) с каморой под разрывной за- ряд; в головной части корпуса имеется очко для ввинчивания в3?1*" вателя; на цилиндрической части корпуса снаряда расположен два центрующих утолщения а и б; — ведущего пояска 4, изготовленного из меди; — разрывного заряда 3 (из тротила). 19

Рис. 1. Осколочно-фугас- ный снаряд ОФ-462: 1 — взрыватель; 2 — корпус; 3— разрывной заряд; 4 — ведущий поясок; а — верх- нее центрующее утолще- ние; б —I нижнее центрую- щее утолщение Рис. 2. Осколочно-фугас- ный снаряд ОФ-24: 1 — взрыватель; 2 — головка: 3 — шашка; 4 — стопорный винт; 5 — прокладка; 6 — корпус; 7 — разрывной за- ряд, 8 — ведущий поясок; а — гнездо 3.1.2. Осколочно-фугасный снаряд ОФ-462Ж Снаряд отличается от снаряда ОФ-462 только тем, что имеет железокерамический ведущий поясок вместо медного. 3.1.3. Осколочно-фугасные снаряды ОФ7 я ОФ8 Снаряды по устройству одинаковы со снарядами ОФ-462, отли- чаются только размером очка под взрыватель и наличием расточки в разрывном заряде под хвостовую часть взрывателя. Они комплек- туются взрывателем АР-30, который дополнительно закрепляется стопорным винтом. 13

3.1.4. Осколочно-фугасные снаряды ОФ24 и ОФ24Ж Снаряды состоят из следующих элементов: — стального корпуса 6 (рис. 2) с каморой под разрывной за- ряд, резьбой для соединения с головкой и отверстием для винта 4; — ведущего пояска 8, который может быть как медным, так и железокерамическим (в первом случае снаряд имеет индекс ОФ24, во втором — ОФ24Ж); — головки 2, являющейся продолжением головной части и пред- назначенной для соединения снаряда со взрывателем; головка име- ет резьбу для соединения с корпусом, полость для размещения шаш- ки 3, резьбу для ввинчивания взрывателя и гнездо а под ключ; — разрывного заряда 7; — шашки 3 (из взрывчатого вещества A-IX-20 или A-IX-2), за- крепленной в полости головки церезиновой мастикой; — картонных прокладок 5 для поджатия разрывного заряда. Головка ввинчивается в корпус на суриковой замазке. 3.1.5. Действие осколочно-фугасных снарядов При стрельбе осколочно-фугасными снарядами со взрывателем РГМ-2 в зависимости от установки взрывателя можно получить различное действие снаряда: осколочное, фугасное или фугасное с замедлением. При установке взрывателя на осколочное действие (установка на О; без колпачка) снаряд разрывается на поверхности прегра- ды. С этой установкой ведется стрельба по живой силе, огневым точкам, технике, проволочным заграждениям и другим наземным целям и сооружениям. Мерзлый или твердый грунт повышает ос- колочное действие снаряда. При установке взрывателя на фугасное действие (установка на О; с колпачком) снаряд разрывается после того, как несколько уг- лубится в преграду. Эта установка применяется при стрельбе на разрушение окопов и легких полевых укреплений. При установке взрывателя на фугасное действие с замедлением (установка на 3; с колпачком) снаряд успевает углубиться в пре- граду *еще больше, и поэтому стрельба с этой установкой ведется по прочный полевым укреплениям (блиндажам, кирпичным и ка- менным сооружениям). С такой же установкой ведется и рикошетная стрельба. При этом для получения не менее 80% рикошетов необходимо, чтобы углы встречи были не более 15—18° на мягких и средних грунтах и не более 18—22° — на твердых. Стрельбу осколочно-фугасным снарядом со взрывателем РГМ-2 тю танкам и другим бронированным целям можно вести прямой на- водкой или с закрытой огневой позиции. При этом стрельбу ведут со взрывателем на заводской установке (установка на О; с колпач- ком), а заряд берут наибольший. 14

При стрельбе осколочно-фугасными снарядами с радиовзрыва- телями АР-30 и АР-5 в зависимости от установки взрывателя полу- чается различная высота разрывов над целью. При установке взрывателей на В высота разрывов повышается примерно в два раза по сравнению с разрывами на заводской уста- новке. При установке взрывателя на УД снаряд разрывается после то- го, как встретится с преградой и несколько углубится в нее. При установке взрывателя В-90 на УД снаряд разрывается при встрече с преградой. При установке на дистанционное действие разрыв снаряда происходит в заданной точке траектории. 3.1.6. Снаряд Ш1 Снаряд состоит из следующих частей: — стального корпуса 6 с привинтной головкой 4 (рис. 3), предназначенных для размещения моноблока со стреловидны- ми элементами, вышибного заряда, диа- фрагмы, огнепередаточной трубки и втулки; на наружной поверхности ци- линдрической части корпуса имеются верхнее и нижнее центрующие утолщения а и б и ведущий поясок 9; — втулки 2, ввинченной в резьбовое очко головки и предназначенной для исключения перемещения моноблока 7 и трубки 5 и передачи давления, возникаю- щего при действии вышибного заряда, на головку 4; — трубки 5, служащей для передачи форса огня от дистанционной трубки к вышибному заряду; — диафрагмы 8, предназначенной для передачи давления пороховых газов на моноблок 7, трубку 5 и выброса стрело- видных элементов из корпуса; — моноблока 7 со стреловидными элементами, залитыми буроугольным во- ском, который сохраняет форму в слу- жебном обращении и исключает дефор- мацию стреловидных элементов при вы- стреле; стреловидный элемент представ- ляет собой заостренное цилиндрическое тело с оперением, которое предназначено для стабилизации элемента на полете; — вышибного заряда //из дымного ружейного пороха ДРП-2 или ДРП-1, помещенного в картуз и предназначенно- го для создания давления газов, под дей- Рис. 3. Снаряд, напол- ненный стреловидными элементами, ШГ / — дистанционная трубка; 2__втулка, 3 — прокладка 4 — привинтная головка. 5 — трубка; 6 — корпус, 7 — мо- ноблок, 8 — диафрагма; у — ведущий поясок; 10 — про- кладка; И — вышибной за- ряд; а — верхнее цент- рующее утолщение; 6 нижнее центрующее утол- щение 15

ствием которого происходит срезание резьбы головки и выброс стреловидных элементов с дополнительной скоростью; — прокладки 3 для поджатия моноблока в корпусе снаряда; — прокладки 10, предохраняющей вышибной заряд от защем- ления диафрагмой при сборке. 3.1.7. Действие снаряда Ш1 После выстрела на заданной дистанции срабатывает дистанци- онная трубка ДТМ-75, от которой форс огня, пройдя по трубке 5, воспламеняет вышибной заряд 11. Пороховые газы, образующиеся при сгорании вышибного заряда, создают давление, под действием которого через диафрагму 8, трубку 5, втулку 2 происходит среза- ние резьбы головки 4. При действии перегрузок от выстрела и вышибного заряда бу- роугольный воск разрушается и отделяется от стреловидных эле- ментов. Под действием центробежных сил’ стреловидные убойные эле- менты разлетаются в направлении движения снаряда пучком, об- разуя конус с углом 24° при вершине, и поражают открыто распо- ложенную живую силу. 3.1.8. Кумулятивный вращающийся снаряд БП1 Снаряд состоит из следующих частей’ — корпуса 5 (рис. 4); — головки 2; — воронки 6; — трубки 8 с донышком 14\ — капсюля-детонатора 10 во втулке 9\ — детонатора 11\ — разрывного заряда 7; — предохранителя 3\ — вкладыша 13\ — трассера 16. Корпус 5 изготовлен из стали и имеет конусную камору для раз- мещения разрывного заряда. На корпус напрессован железокера- мический ведущий поясок 12. На дне каморы размещен вкладыш 13. Головка 2 стальная, ввинчена в корпус и закреплена стопор' ным винтом 4. Воронка 6 стальная, коническая, переменного сечения. Трубка 8 служит для обеспечения непосредственного воздей- ствия продуктов детонации детонатора взрывателя на донный капсюль-детонатор 10. Капсюль-детонатор 10 предназначен для подрыва детонатора //• Детонатор 11 служит для передачи и усиления детонационного импульса от капсюля-детонатора разрывному заряду 7. 16

Рис. 4. Кумулятивный вращающийся снаряд БП1: 1 — взрыватель; 2— головка; 3 — предохранитель- 4— стопорный винт; 5 — корпус; 6 — воронка; 7 — разрывной заряд; 8 — трубка; 9 — втулка; 10 — капсюль-детонатор- // — детонатор; /2 — ведущий поясок- 13 — /вкладыш; 14— донышко; /5 — трассерная гайка; 16 — трассер Разрывной заряд 7 собран из четырех шашек общей массой 1,75 кг. Три верхние шашки изготовлены из взрывчатого вещества A-IX-1, а нижняя массой 296 г — из тротила. Заряд имеет кониче- скую кумулятивную выемку и вставлен в корпус 5 на специальном составе. Предохранитель 3 изготовлен из стали и предназначен для пре- дохранения воронки 6 от разрушения при срабатывании детона- тора взрывателя и улавливания случайно попавших во внутрен- нюю полость снаряда посторонних предметов. Трассер 16 предназначен для обозначения траектории полета снаряда с целью корректировки огня. Трассер вставлен в гнездо снаряда и закреплен гайкой 15. Снаряд комплектуется взрывателем ГКН или ГПВ-3 и трассе- ром № 7. Стрельбу снарядом БП1 ведут только на специальном заряде индекса Ж8, сообщающего ему начальную скорость — 740 м/с. 3 Зак. 10681 17

Стрелять кумулятивным вращающимся снарядом на других зарядах запрещается. 3.1.9. Кумулятивные невращающиеся снаряды БК6 и БК6М Снаряд состоит из следующих частей: — корпуса 8 (рис. 5); — головки 2; «плавающего» кольца 15 20 21 с обтюрирующим пояском 16; — стабилизатора 17; Рис. 5. Кумулятивный невращаю- щийся снаряд БК6: 1— взрыватель. 2— головка; 3 — пре- дохранитель; 4 — стопорный винт; 5, 6, 7 и 14 — прокладки, 8 — корпус, 9 — воронка; /0 —разрывной заряд; 11 — трубка; 12 — капсюль-детонатор; 13 — детонатор, 15 — «плавающее» кольцо; 16 — обтюрирующий поясок; 17 — ста- билизатор; 18 — лопасть; 19 — ось; 20 — трассер; 21 — гайка трассера — трассера 20; — воронки 9; — разрывного заряда 10; — предохранителя 3, который может быть с центральным от- верстием; — трубки 11; — капсюля-детонатора 12; — детонатора 13. Корпус 8 изготовлен из стали в форме стакана с наружной проточкой у дна для размещения «плавающего» кольца 15 с обтю- рирующим пояском 16; гнездом для крепления стабилизатора 17; каморой для разрывного заря- да 10. Головка 2 имеет оживальную форму и изготавливается из ста ли. Головка ввинчена в корпус 8 и закреплена стопорным вин- том 4. «Плавающее» кольцо 15 с об- тюрирующим пояском 16 служит для обтюрации пороховых газов и снижения скорости вращения снаряда при движении в канале ствола. Кольцо стальное и фик- сируется на хвостовике корпу- са 8. На поверхности кольца на- прессован железокерамический обтюрирующий поясок 16. Стабилизатор 17 служит для стабилизации снаряда на полете и сообщения проворота ему во- круг продольной оси на траек- тории. Стабилизатор состоит из корпуса, шести односкосных ло- пастей 18 и осей 19. 18

Рис. 6 Кумулятивный невращающийся снаряд БК13: 1 — пьезогенератор взрыва- теля; 2— гайка; 3, 12 — кон- такты, 4 — головка; 5 — кон тактный конус; б — переход ное кольцо; 7 — вкладыш; 8 — манжета; 9 — воронка; 10 — стальной корпус, И — разрывной кумулятивный за ряд; 13, 20—прокладки; 14 — линза, 15 — трубка; 16 — предохранительяо-дето- нирующее устройство взрыва- теля; 17 — вкладыш, 18 — «плавающее» кольцо; 19 — медный обтюрирующий поя- сок; 21 — стабилизатор; 22 — лопасть; 23 — трассер; 24 — гайка трассера; 25 — ось Трассер 20 служит для обозначения траектории полета снаряда. Трассер вставлен в гнездо корпуса стабилизатора и закреплен гайкой 21. Воронка 9 стальная (у снаряда БК6М — медная), коническая перемен- ного сечения. Разрывной заряд 10 состоит из двух шашек взрывчатого вещества A-IX-1 об- щей массой 2,1 кг. Предохранитель 3 служит для улав- ливания случайно попавших во внутрен- нюю полость снаряда посторонних пред- метов. Капсюль-детонатор 12 и детонатор 13 предназначены для передачи детонаци- онного импульса от головного взрыва- теля и подрыва разрывного заряда 10. Снаряд комплектуется взрывателем ГПВ-2 и трассером № 12. Стрельбу сна- рядом БК6 (БК6М) ведут на полном за- ряде в гильзе индекса Ж9, сообщающего ему начальную скорость 680 м/с. 3.1.10. Кумулятивный невращающийся снаряд БК13 Снаряд состоит из следующих частей: — корпуса 10 (рис. 6); — головки 4; — переходного кольца 6; — «плавающего» кольца 18 с обтю- рирующим пояском 19; — стабилизатора 21; — трассера 23; — воронки 9; — разрывного заряда 11; — контактного конуса 5. Корлус 10 изготовлен из стали в фор- ме стакана с наружной проточкой у дна для размещения «плавающего» коль- ца 18 с обтюрирующим пояском 19; хво- стовиком с резьбой для крепления стаби- лизатора и предохранительно-детонирую- щего устройства головодонного взрывате- ля В-15; каморой для размещения раз- рывного заряда 11 и внутренней резьбой для свинчивания с головкой 4. 3* 1$

Головка 4 имеет ступенчатую форму и изготавливается из стали. Ступенчатая форма и поднутрение головки создают стабилизирую- щий момент и увеличивают запас статической устойчивости сна- ряда на траектории. Зубцы, расположенные на торце головки, слу- жат для предотвращения утыкания снаряда при заряжании. Головка соединяется с корпусом 10 переходным кольцом 6. Переходное кольцо 6 предназначено для соединения корпуса 10 с головкой 4 и поджатия через вкладыш 7 контактного конуса 5 в воронке 9. «Плавающее» кольцо 18 с обтюрирующим пояском 19 служит для обтюрации пороховых газов и снижения скорости вращения снаряда при движении в канале ствола. На наружной поверхности кольца имеется проточка, в которую запрессовывается медный об- тюрирующий поясок 19. Стабилизатор 21 служит для стабилизации снаряда на полете и сообщения ему проворота вокруг продольной оси на траектории. Стабилизатор состоит из корпуса, шести лопастей 22 и осей 25. Своими выступами лопасти входят в «плавающее» кольцо и удер- живаются от раскрытия в служебном обращении. В корпусе ста- билизатора имеется гнездо для трассера 23. Трассер 23 предназначен для обозначения траектории полета снаряда. Трассер вставляется в гнездо корпуса стабилизатора и закрепляется гайкой 24. Воронка 9 медная, конусная, переменного сечения. Разрывной заряд 11 состоит из двух шашек взрывчатого веще- ства А-IX 1 общей массой 2,1 кг. Заряд на специальном составе вставлен в камору корпуса сна- ряда и опирается на вкладыш 17. В выемку нижней шашки раз- рывного заряда вставлена линза 14*. Линза 14 и вкладыш 17 служат для формирования фронта де- тонационной волны при подрыве разрывного заряда. Контактный конус 5, контакты 3 и 12, контакты пьезогенерато- ра 1 и предохранительно-детонирующего устройства 16 образуют внутреннюю ветвь электрической цепи. Наружная ветвь электрической цепи образуется гайкой, голов- кой, переходным кольцом, корпусом снаряда и корпусами пьезо- генератора и предохранительно-детонирующего устройства. Снаряд БК13 комплектуется головным взрывателем В-15 и трассером № 12. Стрельбу снарядом БК13 ведут на полном заряде, сообщаю- щего ему начальную скорость 724 м/с. 3.1.11. Действие кумулятивных снарядов Во время выстрела при движении снарядов БК6 (БК6М) и БК13 по каналу ствола обтюрирующий поясок, врезаясь в нарезы ствола, заставляет вращаться «плавающее» кольцо. Тонкие выступы лопастей стабилизатора сгибаются и лопасти освобождаются. Силой трения, возникающей между «плавающим» кольцом и корпусом, снаряд вовлекается во вращение.

До момента вылета снаряда из ствола лопасти остаются в за- крытом состоянии. За дульным срезом линейное ускорение уменьшается и под дей- ствием центробежных сил от вращения снаряда лопасти раскры- На траектории лопасти под действием воздушного потока на; односторонний скос поддерживают вращательное движение снаря- да вокруг оси. Действие снаряда БП1 при выстреле и на полете аналогично действию осколочно-фугасного снаряда. При встрече снарядов БП1 и БК6 (БК6М) с преградой сра- батывает головной взрыватель. Импульс от взрыва детонатора взрывателя передается капсю- лю-детонатору снаряда, расположенному в нижней части разрыв- ного заряда. Взрыв капсюля-детонатора вызывает детонацию детонатора и разрывного заряда. Фронт детонационной волны, проходя вдоль кумулятивной во- ронки, воздействует продуктами детонации на металлическую об- лицовку и обжимает ее. В результате обжатия воронки образуется кумулятивная струя, пробивающая преграду. Поражение целей за броней обеспечива- ется кумулятивной струей, раскаленными осколками брони и удар- ной волной. Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м при стрельбе снарядом БП1—850 м, снарядом Б Кб (БК6М) —800 м. При встрече с преградой снаряда БК13 электрический импульс, выработанный пьезогенератором взрывателя, выдается на искро- вой электродетонатор, расположенный в предохранительно-детони- рующем устройстве. Взрыв электродетонатора вызывает детонацию детонатора взры- вателя и разрывного заряда снаряда. В остальном действие снаряда БК13 аналогично действию рядов Б Кб и БК6М. Дальность прямого выстрела снаряда БК13 780 м при соте цели 2 м. 3.1.12. Дымовой снаряд Д4 Снаряд состоит из следующих частей: — стального корпуса 4 (рис. 7), в донной части которого ется наливное очко для заполнения корпуса дымообразующим ве- ществом' корпус унифицирован с корпусом осколочно-фугасного снаояда ОФ-462 и отличается от него лишь подрезом головной ча- сти и наличием выточки в ней под запальный стакан, наливным очком в донной части; Z сЖтаЛкеанаК^^Хв^Х^я Т №РАус снаряда на гер- метизирующей замазке; место стыка стакана вается; кроме того, для герметизации между корпусом снаряда и стаканом помещена свинцовая прокладка, сна- вы- име- 21

— разрывного заряда 3 из тротила, помещенного в стакан; — дымообразующего вещества 5, находящего в каморе корпу- са снаряда; — пробки 7 с герметизирующими прокладками 8. 3.1.13. Действие снаряда Д4 При разрыве корпус снаряда дробится на множество крупных осколков. Дымообразующее вещество взрывом разрывного заряда распыляется и образует облако дыма. Для отличия от других снарядов дымовой снаряд Д4 на ожи- вальной части имеет отличительную полосу черного цвета. Рис. 7. Дымовой снаряд / — взрыватель; 2 — стакан; 3—разрывной заряд; 4 — корпус; 5 — дымообразую- щее вещество; 6 — ведущий поясок; 7 — пробка; 8 — прокладка Рис. 8. Осветительный па- рашютный снаряд С-463: / — трубка; 2 — переходная втулка; 3 — вкладыш; 4 — фут- ляр; 5 — вышибной заряд: 6 прокладка; 7 — стакан, в — фа кел; 9—корпус, /0 — вертлюг; 11 — парашют; 12 — ведуши,‘ поясок, 13 — дно; 14 — шгифт; /5 — прокладка, 16 — резьбовое кольцо; 17 — шпонка 22

3.1.14. Осветительные парашютные снаряды С-463 и С-463Ж Снаряды состоят из следующих частей: — стального корпуса 9 (рис. 8); ведущего пояска 12 (медного —у снаряда С-463 и железоке- рамического— у снаряда С-463Ж); дна 13, которое крепится шестью медными штифтами 14 и удерживается от^проворота тремя шпонками 17; переходной втулки 2, предусмотренной на случай примене- ния дистанционной трубки 1 с резьбой хвостовика М52; — вкладыша 3; ~ вышибного заряда 5 из прессованных шашек дымного ру- жейного пороха в футляре 4; — резиновой прокладки 6; — стакана 7; — факела 8 с прикрепленным к нему с помощью вертлюга 10 парашютом 11; — резьбового кольца 16 и резиновой прокладки 15 для герме- тизации снаряда со стороны дна. 3.1.15. Действие снарядов С-463 и С-463Ж После выстрела на заданной дистанции срабатывает дистан- ционная трубка Т-7, воспламеняя вышибной заряд и воспламени- тельный состав факела. Под давлением пороховых газов среза- ются штифты, крепящие дно, и факел вышибается из каморы. Горящий факел, спускаясь на парашюте, освещает местность. Время свечения факела около 30 с. Оптимальная высота выброса факела 400—500 м. Радиус зоны с освещенностью 2 люкса не менее 240 м. 3.1.16. Осветительный снаряд С4 Снаряд состоит из следующих частей: — стального корпуса 7 (рис. 9), предназначенного для разме- щения деталей и узлов снаряда, восприятия нагрузок, возникаю- щих при выстреле; на цилиндрической части корпуса имеются два центрующих утолщения а и в, в головной части корпуса имеется резьба для ввинчивания переходной втулки и уступ для упора ста- кана с пороховыми шашками вышибного заряда, а в донной части выступ для упора дна и резьба для ввинчивания прижимного кольца; t , ___ медного или железокерамического ведущего пояска 11; — переходной втулки 2, предназначенной для поджатия шашек вышибного заряда; втулка имеет наружную резьбу для ввинчива- ния в головную часть корпуса снаряда и внутреннюю резьбу для ввинчивания дистанционной трубки 1 марки Т-90, ______ дна 12 с прокладками 13, предназначенного для герметиза- ции снаряда при выстреле, хранении и транспортировании; дно имеет форму диска, снабженного дисбалансными глухими отвер- 23

стиями и глухими отверстиями для крепления вытяжного шнура чехла парашютной системы; — прижимного кольца 14, которым крепится дно к корпусу; кольцо имеет наружную резьбу, срезаемую при вышибании, и два ключевых отверстия; — шашек вышибного заряда 3, предназначенных для создания давления газов, под действием которого происходит срезание резь- бы на прижимном кольце и выброс факела с парашютной систе- мой; шашки состоят из дымного ружей- Рис. 9. Осветительный снаряд С4: ного пороха марки ДРП-2 или ДРП-3; — стакана 4, в который помещаются три шашки вышибного заряда 3, установ- ленного на диафрагме и упирающегося в корпус снаряда; — диафрагмы 5, предназначенной для предохранения от разрушения осве- тительного состава факела при вышиба- нии и для передачи давления газов вы- шибного заряда на прижимное кольцо че- рез корпус факела, полуцилиндры и дно; в диафрагме имеется отверстие, через ко- торое воспламеняется осветительный со- став; — факела 6, который представляет собой цилиндрический тонкостенный ста- кан с приваренными к нему четырьмя ло- пастями, служащими для гашения скоро- сти вращения факела; стакан имеет резьбовое гнездо для ввинчивания верт- люга и наполнен осветительным составом белого или желтого цвета пламени; — вертлюга 8, служащего для пред- отвращения скручивания строп парашют- ной системы при снижении факела с па- рашютом; — парашютной системы 10, предна- значенной для снижения горящего факе- ла с требуемой скоростью и состоящей из капронового парашюта крестообразной формы площадью 1 м2, чехла и шнура; 1 — трубка; 2 — переходная втулка; 3— шашка заряда; 4 — стакан; 5 — диафрагма; 6 — факел; 7 — корпус, 8 — вертлюг; 9 — полуцилиндр; 10 — парашютная система; 11 — ведущий поясок; 12 — дно; 13 — прокладка; 14 — прижимное кольцо; а — верх- нее центрующее утолщение; б — полоса отличительная; в — нижнее центрующее утолщение парашют соединен с факелом тросовым звеном, служащим для удержания горя- щего факела под парашютом на рассто- янии, исключающим оплавление купола и строп парашюта; парашют с тросовым звеном уложен в чехол, который в свою очередь соединен вытяжным шнуром с дном; 24 4

полуцилиндров 9, предназначенных для передачи усилия на дно снаряда при вышибании; между полуцилиндрами размещена парашютная система. Для отличия от других снарядов осветительные снаряды на ци- линдрической части имеют отличительную полосу белого цвета. 3.1.17. Действие снаряда С4 В заданной точке траектории срабатывает дистанционная труб- ка Т-90, форс огня которой воспламеняет вышибной заряд. Давление пороховых г^зов вышибно- го заряда передается через диафрагму, корпус факела, полуцилиндры и дно на прижимное кольцо, резьба которого сре- зается, а факел с парашютной системой вышибается из корпуса. Пороховые газы вышибного заряда, проходя через отверстия в диафрагме, воспламеняют осветительный состав. Полуцилиндры разлетаются в сторо- ны, а дно благодаря имеющимся в нем двум дисбалансным отверстиям уходит с траектории, снимая чехол с парашют- ной системы с помощью вытяжного шнура. Парашют раскрывается и обеспечива- ет снижение факела с требуемой скоро- стью. Время свечения факела не менее 40 с. Радиус зоны с освещенностью 2 люкса с составом белого пламени — 300 м, жел- того — 390 м. Оптимальная высота выброса факе- ла 500 м. На снарядах, снаряженных пи- ротехническим составом белого пламени, наносится маркировка П-10, желтого — П-11. 3.1.18. Агитационные снаряды А1 (А1Д), А1Ж (А1ЖД) Рис. 10. Агитационный сна- ряд А1: / — трубка; 2 — переходная втулка, 3 — вышибной заряд. 4— футляр; 5 — втулка. 6 — прокладка; 7 — диафрагма; о рулон с листовками; 9 — прок- ладка; 10 — четверть-цнлнпдр; Н — стержень; 12 — ведущий поясок. 13 — корпус; 14 — прок- ладка; 15—дно; 16— проклад- ка, 17 — резьбовое кольцо Снаряд состоит из следующих частей: — стального корпуса 13 (рис. 10), в донной части которого имеется резьба для ввинчивания дна; — медного или железокерамического ведущего пояска 12; — дна /5; — герметизирующих прокладок о, /4 и 16; 4 Зак. 1068# 25

— резьбового кольца /7, навинчиваемого на дно и служащего для герметизации снаряда со стороны дна; — переходной втулки 2, предусмотренной на случай применения трубок с резьбой хвостовика М52; — втулки 5; — вышибного заряда 3 из прессованных шашек дымного ру- жейного пороха, помещенных в футляре 4\ — диафрагмы 7; — четверть-цилиндров 10\ — рулонов с листовками 8\ — стальных прокладок 9\ — стержней 11. Агитационный снаряд снаряжается листовками двух размеров. Снаряд с медным ведущим пояском, снаряженный листовками фор- мата 144X101 мм, имеет индекс А1, а снаряженный листовками формата 203X144 мм —индекс А1Д. У снарядов с железокерами- ческим пояском — соответственно индексы А1Ж и А1ЖД- Порядок снаряжения агитационного снаряда изложен в инструкции (При- ложение) . 3.1.19. Действие агитационных снарядов После выстрела на заданно?! дистанции срабатывает дистан- ционная трубка Т-7, воспламеняя вышибной заряд. Под действием газов вышибного заряда срезается резьба дна и все снаряжение выбрасывается из корпуса. Рулоны с листовками освобождаются от разрезных четверть-цилиндров, листовки разбрасываются. Нормальной высотой срабатывания снаряда на траектории счи- тается 100—150 м. В зависимости от высоты срабатывания, скорости снаряда в мо- мент срабатывания и скорости ветра листовки рассеиваются на площади шириной от 15 до 50 м и длиной от 300 до 600 м. Благоприятными условиями стрельбы агитационными снаряда- ми считаются: ветер не более 7 м/с, отсутствие восходящих потоков воздуха и осадков. Для отличия от других снарядов агитационны?! снаряд окраши- вается в красный цвет. 3.1.20. Снаряды в инертном снаряжении Для комплектации практических выстрелов применяются оско- лочно-фугасный снаряд ОФ-462 (ОФ-462Ж) и кумулятивный сна- ряд БК13 в инертном снаряжении. Снаряды ОФ-462 (ОФ-462Ж) и БК13 в инертном снаряжении по устройству аналогичны снарядам ОФ-462 (ОФ-462Ж) и БК13 в боевом снаряжении. Отличие заключается в том, что вместо взрывчатого вещества для их снаряжения применяется инертное вещество.

Снаряды в инертном снаряжении комплектуются охолощенны- ми взрывателями или баллистическими втулками. 3.1.21. Холостой выстрел Холостой выстрел 4X23-1 (рис. 11) состоит из гильзы 5, кап- сюльной втулки /, воспламенителя 2, заряда 3, крышек 4. Воспламенитель 2 из дымного ружейного пороха марки ДРП-1, массой 0,2 кг, помещен в картузе. Заряд 3 из пороха марки ВТМ, массой 1,15 кг насыпан в гильзу. Крышки 4 запрессованы в гильзу и служат для исключения пе- ремещения заряда 3. Для предохранения от попадания влаги верхняя крышка зали- та герметизирующим составом. Описание гильзы 4Г5 и капсюльной втулки КВ-4 приведены в подразд. 3.3 и 3.4. 3.2. ВЗРЫВАТЕЛИ И ТРУБКИ Взрыватели и трубки предназначены для обеспечения разрыва снаряда у цели или в заданной точке траектории. Для комплектации выстрелов 122-мм гаубицы применяются: взрыватели РГМ-2, В-90, АР-5, АР-30 и В-15; дистанционные труб- ки Т-7, Т-90 и ДТМ-75. Рис. и. Холостой выстрел 1 — капсюльная втулка; 2 — воспламенитель 3 — заряд; 4 — крышка; 5 гильза Рис. 12. Взрыватель РГМ-2 27 4*

3.2.1. Взрыватель РГМ-2 Взрыватель РГМ-2 (рис. 12)—головной, ударного (мгновенно- го, инерционного и замедленного) действия, предохранительного типа, с дальним взведением. Взрывателем РГМ-2 комплектуются выстрелы с осколочно-фу- гасными и дымовым снарядами. Взрыватель взводится на начальном участке траектории в 2— 5 м от дульного среза орудия. Устройство, действие взрывателя РГМ-2 и правила обращения с ним подробно изложены в Руководстве службы (Взрыватели В-429, РГМ-2 и В-429Е. Воениздат, 1979). 3.2.2. Головной взрыватель В-90 Взрыватель В-90 (рис. 13)—механический (часовой) дистан- ционного и ударного действия, предохранительного типа, с даль- ним взведением. Взрыватель взводится на траектории в 50—300 м от орудия. С завода взрыватель выпускается с установкой на «УД» (удар- ное действие). Рис. 13. Взрыватель В-90 Рис. 14. Радиовзрыва- тель АР-30: 1 — герметизирующий кол- пак; 2 — дистанционное кольцо; 3 — переключатель (кран). Л —паз; Б — штырь 28

Установка взрывателя на дистанционное действие производится ключом-установщиком ЗИ36 (со шкалой), а при его отсутствии — ключом ЗЙ37 (по шкале на головной втулке взрывателя). Перед стрельбой необходимо ключом отвинтить герметизирую- щий колпак, произвести установку на скомандованное деление и свинтить предохранительный колпачок ключом 2А 18.42-78. Устройство и действие взрывателя В-90 подробно изложены в Руководстве службы (Головной взрыватель В-90. Воениздат, 1963). 3.2.3. Радиовзрыватель АР-30 Радиовзрыватель АР-30 (рис. 14) предохранительного типа, неконтактного и ударного действия, с переменным дальним взве- дением, предназначается для комплектации выстрелов с осколоч- но-фугасным снарядом. Радиовзрывателю АР-30 присвоено условное наименование «Взрыватель 67». При эксплуатации взрывателя пользоваться только условным наименованием. Перед подготовкой взрывателя к стрельбе необходимо свинтить герметизирующий колпак 1 (резьба левая). Взрыватель имеет пе- ременное дальнее взведение, обеспечивающее включение его радио- устройства в непосредственной близости от цели. С завода взрыватель выпускается установленным на наимень- шее время дальнего взведения (8 с). Для установки взрывателя на скомандованное время взведения или на ударное действие приме- няется ключ-установщик ЗИ32. Для установки крана на требуемую высоту разрыва (в соответ- ствии со скомандованной установкой) на наружном торце крана имеется установочная стрелка, а на боковой поверхности корпуса взрывателя — риски с отметками «Н» (низкий разрыв) и «В» (вы- сокий разрыв). Для установки на В взрывателя, у которого вместо крана имеется кнопка, следует нажать ее до упора. Заводская установка крана (кнопки) — Н. Обратная установ- ка крана (кнопки) с В на Н невозможна. Устройство и действие радиовзрывателя АР-30 подробно изло- жены в Руководстве службы (Радиовзрыватель АР-30. Воениздат, 1978). 3.2.4. Радиовзрыватель АР-5 Радиовзрыватель АР-5 (рис. 15)—предохранительного типа, неконтактного и ударного действия с переменным дальним ВЗВеДе- Радиовзрыватель взводится на расстоянии не ближе 40 м от орудия и становится готовым к ударному действию через 1 с после выстрела. . . С завода взрыватель выпускается с установкой на УД (ударное действие). 29*

Переменное дальнее взведение позволяет включать в действие радиосхему взрывателя в непосредственной близости от цели. Уста- новка времени дальнего взведения, установка на В (высокий раз- рыв) и снятие герметизирующего колпака производятся ключом-ус’ тановщиком ЗШЗЗ. Подробное описание устройства, действия радиовзрывателя АР-5 и правила обращения с ним изложены в Руководстве службы (Радиовзрыватель АР-5. Воениздат, 1978). 3.2.5. Взрыватель ГКН Взрыватель ГКН головной, ударного действия, предохранитель- ного типа, с дальним взведением. Для защиты головной части взрывателя от повреждения в слу- жебном обращении служит предохранительный колпачок 1 (рис. 16), который крепится на корпусе чекой 2 с тесьмой 3. Устройство и действие взрывателя ГКН подробно изложены в Руководстве службы (Взрыватель ГКН. Воениздат, 1956). 3.2.6. Головной взрыватель ГПВ-3 Взрыватель ГПВ-3 головной, пьезоэлектри- ческий, ударного действия, предохранительно- го типа, с дальним взведением. Взрыватель обладает избирательностью действия по броиецелям, защищенным сетча- тым экраном, обеспечивая разрыв снаряда при встрече с броней. Рис. 15. Радиовзрыва- тель АР-5: а — установочный паз; 1 — герметизирующий колпак Рис. 17. Взрыватель ГПВ-2: 1 — предохранительный кол- пачок; 2 — чека; 3 — тесьма 1 — предохраните пачок; 2 — чека; льный КОЛ- 3 —тесьма Рис. 16. Взрыватель ГКН: on

Съемочного предохранительного колпачка взрыватель не имеет, поэтому никаких подготовительных операций с ним перед стрель- бой производить не требуется. Устройство и действие взрывателя подробно изложены в Руко- водстве службы (Взрыватель ГПВ-3. Воениздат, 1967). 3.2.7. Головной взрыватель ГПВ-2 Взрыватель ГПВ-2 головной, электромеханический, ударного действия, предохранительного типа, с дальним взведением. Для пре- дохранения головной части взрывателя от повреждения в служеб- ном обращении служит предохранительный колпачок 1 (рис. 17), который крепится на корпусе взрывателя чекой 2 с тесьмой 3. Устройство и действие взрывателя ГПВ-2 подробно изложены в Руководстве службы (Взрыватель ГПВ-2. Воениздат, 1962). 3.2.8. Головодонный взрыватель В-15 Взрыватель В-15 (рис. 18) — головодонный, пьезоэлектрический, ударного действия, предохранительного типа с дальним взведением. Взрыватель состоит из двух частей: пьезогенератора, располо- женного в головной части снаряда, и предохранительно-детониру- ющего устройства — в донной части. Рис. 18. Головодонный взрыватель В-15: а — пьезогенератор; б — прсдохранитсльно-дето- ннрующее устройство 31

Никаких подготовительных операций перед стрельбой взрыва- тель не требует. Устройство и действие взрывателя подробно изложены в Описа- нии (Головодонный взрыватель В-15. Воениздат, 1966). 3.2.9. Дистанционная трубка Т-7 Трубка Т-7 (рис. 19) — дистанционная, пороховая. Для предохранения пороха в дистанционных кольцах от влаги служит герметизирующий колпак 1. Перед подготовкой трубки к стрельбе колпак свинтить ключом 2А18.42-78. Полное время действия трубки, составляющее 74—74,8 с, рас- пределено на 165 равнозначных делений, нанесенных на нижнем дистанционном кольце черной краской. На корпусе трубки имеется установочная риска а, окрашенная в красный цвет. С завода-изготовителя трубка поступает установленной на деле- ние с отметкой «165». Для установки трубки на скомандованное деление применяется установочный ключ 53-И-001. При повороте рукоятки ключа вра- щаются верхнее и нижнее дистанционные кольца. Требуемая для Рис. 19. Дистанционная трубка Т-7: А ] — герметизирующий колпак. а — установочная риска Рис. 20. Трубка Т-90: а — установочный паз, б— установочная риска; е — ус- тановочный выступ 32

стрельбы установка достигается совмещением скомандованного де- ления дистанционной шкалы с красной установочной риской. Дистанционные кольца при установке трубки можно вращать в обе стороны. Устройство и действие трубки Т-7 подробно изложены в Руко- водстве службы (Дистанционная трубка двойного действия Т-7. Воениздат, 1956). Примечание. Трубки Т-7 выпуска 1964 г. и позднее — только дистанцион- ного действия (ударного механизма не имеют). 3.2.10. Дистанционная трубка Т-90 Трубка Т-90 (рис. 20) — механическая (часовая), дистанционно- го действия, предохранительного типа, с дальним взведением. Трубка взводится на траектории в 50—300 м от орудия. Для ус- тановки трубки применяются те же ключи, что и для установки взрывателя В-90. Для свинчивания предохранительного колпачка применяется ключ 2А 18.42-78. Трубка может быть установлена на время действия от 2 до 90 с. Цена одного деления дистанционной шкалы на головной втулке трубки — 1с. Цена деления шкалы установочного ключа — 0,2 с. С завода-изготовителя трубка выпус- кается установленной в «походное поло- жение»: паз а на баллистическом колпаке и выступ в на корпусе трубки совмещены. Устройство и действие дистанционной трубки Т-90, а также правила обращения с ней аналогичны устройству и действию взрывателя В-90. 3.2.11. Дистанционная трубка ДТМ-75 Трубка ДТМ-75 (рис. 21) — механиче- ская (часовая), дистанционного действия, полупредохранительного типа. Трубка имеет установку для стрельбы «на кар- течь» (отметка «К»), обеспечивающую срабатывание снаряда на расстоянии 3 10 м от дульного среза орудия. Трубка по- ставляется с установкой «походное поло жение» (отметка «П»). Рис. 21. Дистанционная трубка ДТМ-75: 1 — герметизирующий колпак: а — установочный паз; б — ус- тановочная риска за Время действия трубки по дистанци- онной шкале — от 0,2 до 75 с. Цена деления шкалы—0,4 с (трубки, изготовленные до 1975 г., имеют цену де ления 0,5 с).

На соединительном кольце трубки имеется установочная риска б, окрашенная в черный цвет. Ввинчивание трубки ДТМ-75 в очко снаряда производится клю- чом ЗИ124. Снятие гермоколпака и установка скомандованного де- ления производится ключом 07.000/9Ф371. Подробное описание устройства и действия трубки ДТМ-75 даны в Техническом описа- нии и инструкции по эксплуатации (Механическая дистанционная трубка ДТМ-75 (Индекс ЗВМ6). Воениздат, 1976). 3.3. гильзы В выстрелах к гаубице 2А18 применяются стальные гильзы 4Г5, 4Г5-1. Гильза 4Г5-1 отличается от гильзы 4Г5 наличием на корпусе поперечных канавок, которые служат для улучшения обтюрации по- роховых газов при выстреле. Гильза предназначена: — для соединения в одно целое заряда, вспомогательных эле- ментов к заряду и средств воспламенения; — для предохранения заряда от влияния влаги и механических повреждений при транспортировке и хранении; — для обтюрации пороховых газов при выстреле. Гильза представляет собой тонкостенный металлический ста- кан, в котором по наружному очертанию различают следующие части: — дульце а (рис. 22) — верхняя цилиндрическая часть, пред- назначено вместе с корпусом для предотвращения прорыва порохо- вых газов между стенками гильзы и каморы ствола; — корпус б — основная часть гильзы, предназначен для поме- щения в нем заряда; корпус имеет форму усеченного конуса с большим основанием у фланца; конусность корпуса гильзы обеспе- чивает свободное вхождение гильзы в камору ствола при заряжении и легкое выбрасывание гильзы из каморы после выстрела при от- крывании затвора; — фланец в по окружности дна гильзы, предназначен для огра- ничения движения гильзы при заряжании и для выбрасывания гильзы после выстрела; — донный срез г, в котором расположено очко д с резьбой для ввинчивания капсюльной втулки. Для свободного заряжания орудия и легкого выбрасывания гильзы после выстрела наружные размеры гильзы сделаны меньше, чем соответствующие размеры каморы, вследствие этого между гильзой и стенками каморы до выстрела имеется начальный зазор. Для предохранения от окисления стальные гильзы подвергают- ся специальной обработке. Обновленные гильзы снаружи покрываются эмалью, а изнутри — л^ком. 34

При выстреле под давлением пороховых газов метательного за- ряда стенки гильзы плотно прилегают к стенкам каморы, вследст- вие чего устраняется возможность прорыва пороховых газов в сто- рону зазора между стенками гильзы и каморы. Рис. 22. Гильза 4Г5: а — дульце; б — корпус; в — фланец; г — донный срез; д — очко для капсюльной втулки После того как давление пороховых газов в канале ствола упа- дет, диаметральные размеры гильзы вследствие упругости металла уменьшаются, что обеспечивает легкое выбрасывание гильзы из ка- моры после выстрела. Для возможности многократного использования стреляных гильз обращаться с ними следует бережно, не бросать их и оберегать от ударов. 3.4. СРЕДСТВО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ЗАРЯДОВ Средством воспламенения выстрела, предназначенный стрельбе. называется элемент артиллерийского для воспламенения заряда при 35

3.4.1. Капсюльная втулка КВ-4 Капсюльная втулка КВ-4 (54-В-024) состоит из корпуса 11 (рис. 23), изготовленного из стали или латуни, имеющего внутрен- нюю расточку, в которой монтируются детали и снаряжение, резь- бу для ввинчивания втулки в очко гильзы и пазы для ключа А52840-39. Во внутреннюю расточку корпуса втулки вставляется капсюль- воспламенитель 1, поджимаемый втулочкой 2; наковаленка 10 с об- тюрирующим конусом 9. Наковаленка имеет затравочное отверстие, Рис. 23. Капсюльная втулка КВ-4: / — капсюль-воспламенитель; 2 — прижимная втулочка; 3 — пороховой заряд; 4 — бумаж- ный кружок; 5 — пороховая петарда; 6 — слой эмали; 7 — латунный кружок; 8 — пергамен г- но марлевый кружок; 9 — обтюрирующий ко- нус; 10 — наковаленка; // — корпус втулки которое сверху прикрыто бумажным кружком 4\ на кружок насы- пается пороховой заряд 3, а на него кладется пороховая петарда 5. Петарда сверху прикрыта пергаментно-марлевым 8 и латунным 7 кружками. Дульце корпуса закатывается, латунный кружок и мес- то закатки покрываются эмалью. Помимо новых втулок в выстрелах могут встретиться капсюль- ные втулки реставрированные. Они отличаются только знаками маркировки и клеймами. Кро- ме того, на реставрированных втулках (рис. 24) имеются следы от- печатков от выстрелов. При подготовке боеприпасов к стрельбе следует обращать вни- мание на то, чтобы капсюльная втулка не выступала за плоскость гильзы, так как в противном случае возможен удар по втулке во время закрывания затвора. А это может привести к выстрелу при не полностью закрытом затворе.

Рис. 24. Маркирование реставрированных капсюльных втулок КВ-4: а — реставрированных втулок; б — вторично реставрированных втулок, в — переделанных втулок; КВ-4 — марка втулки; 2Д, 2И 20 — номера партий и год реставрации или переделки втулок; П — клеймо о реставрации втул- ки; 558 — завод, производивший реставрацию или переделку втулки При большом утопании втулки возможны осечки из-за недоста- точной глубины отпечатка от бойка ударника. 3.4.2. Действие капсюльной втулки КВ-4 При спуске ударника боек ударяет по дну капсюльной втулки и разбивает капсюль-воспламенитель. Образовавшиеся газы, пройдя через канал в наковаленке, отбра- сывают обтюрирующий конус и зажигают пороховую петарду, от которой огонь передается метательному заряду. Пороховые газы при выстреле отбрасывают обтюрирующий конус назад, и он закры- вает канал наковаленки, устраняя возможность прорыва газов ко дну капсюльной втулки и пробивания его в наиболее тонкой части. 3.5. МЕТАТЕЛЬНЫЕ ЗАРЯДЫ Для стрельбы из гаубицы 2А18 применяются полный, уменьшен- ный переменный и специальный заряды. Полный и уменьшенный переменный заряды применяются для стрельбы осколочно-фугасны- ми, дымовыми, осветительными и агитационными снарядами. Для стрельбы кумулятивными невращающимися снарядами БК6, БК 13 применяется полный заряд, а вращающимся снарядом БП1 — специальный заряд. Полный заряд 4Б10 укладывается в гильзу 4Г5 или 4Г5-1 (со- кращенный индекс заряда в гильзе Ж9 или Ж9-1) и состоит из рас- сыпной части заряда 5 (рис. 25) и пучка пороховых трубок 6. Рас- сыпная часть заряда состоит из пороха марки 12/7 массой около 3,6 кг. Пучок пороховых трубок 12/1Тр весит 200 г. Общая масса пороха в заряде около 3,8 кг. Масса пороха может изменяться в зависимости от партии по- роха. Пороха марок 12/7 и 12/1Тр помещают в картузе 4, дном ко- 37

торого служит воспламенитель 7 из дымного ружейного пороха массой 50 г, с пламегасителем 8 из пороха ВТХ-10 массой 75 г. Поверх заряда в картузе, помещенного в гильзу 9, укладывается размеднитель 3 из свинцовой проволоки массой 10 г. В зарядах, комплектуемых снарядами с железокерампческими ведущими пояс- ками, размеднитель не применяется. Рис. 25. Гильза с полным зарядом: 1— усиленная крышка; 2 — нормальная крышка; 3 — размеднитель- 4 — картуз заряда; 5 — рас- сыпная часть заряда; 6— пучок пороховых тру- бок; 7 — воспламенитель; 8 — пламегаситель; 9 — гильза, 10— капсюльная втулка Размеднитель предназначен для устранения омеднения канала ствола. Заряд в гильзе закрывается нормальной крышкой 2 (обтюрато- ром) и усиленной крышкой /. Уменьшенный переменный заряд 4Б11 укладывается в гильзу 4Г5 или 4Г5-1 (сокращенный индекс заряда в гильзе ЖЮ или ЖЮ-1) и состоит из основного пакета 6 (рис. 26), нижнего пучка 5 и трех верхних равновесных пучков 4. К основному пакету пришит воспламенитель 7 из дымного ружейного пороха массой 50 г и пла- мегаситель 8 из пороха марки ВТХ-10 массой 20 г. В основном па- кете помещен порох марки 4/1 массой 0,6 кг. В каждом верхнем равновесном пучке помещен порох марки 9/7 массой 0,515 кг. В нижнем пучке помещен порох марки 9/7 мас- 38

сой 0,340 кг. Верхний равновесный и нижний пучки невзаимозаме- няемы. Масса пороха в пакете и пучках может изменяться в зависимости от партии пороха. Рис. 26. Гильза с уменьшенным перемен- ным зарядом: 1 — усиленная крышка; 2 — нормальная крышка; 3 — размеднитель; 4 — верхние равновесные пуч- ки; 5 — нижний пучок; 6 — основной пакет; 7 — воспламенитель; 8 — пламегаситель; $ — гильза; 10 — капсюльная втулка На верхние равновесные пучки укладывается размеднитель 3 из свинцовой проволоки массой 10 г. При стрельбе уменьшенными зарядами со снарядами с железокерамическими ведущими пояска- ми размеднитель не применяется. Из уменьшенного переменного за- ряда можно получить пять различных зарядов (та . Для получения зарядов от первого до четвертого следует вынут АЛЯ получения заряди Д' пязмелнитель и в соответствии усиленную и крышки Разм д Затем скомандованному заряду количество пу ки у v ыпмшка в гильзу 9 размеднитель и нормальную крышку. Р при этом не вкладывается. . /рлкпяшен* Специальный занял 4Б9 укладывается в гильзу 41 b (сокращен специальным заряд j vemoficTBY специальный за- ный индекс заряда в гильзе Ж8). По Устройству с ц cQ_ ряд отличается от полного тем, что рас силенной крышками стоит из пороха 9/7 и между нормальна« «^“-^аряде помещается картонный цилиндр, иощая 6А

Таблица 2 Наименова- ние заряда Состав заряда Составление заряда Примерная масса, кг Умень- Основной пакет 4- Усиленная крышка не 2,485 шейный нижний пучок 4- три верхних равновесных пучка + размеднитель 4- нормальная и усиленная крышки вынимается Первый Основной пакет 4- 4-. нижний пучок 4- два верхних равновесных П)чка 4“ размеднитель 4- 4- нормальная крышка Вынуть усиленную крышку и один верхний равновесный пучок 1,970 Второй Основной пакет 4- 4- нпжний пучок 4- верх- ний равновесный пу- чок 4- размеднитель 4- 4- нормальная крышка Вынуть усиленную крышку и два верхних равновесных пучка 1,455 Третий Основной пакет 4- 4- нпжний пучок 4- раз- медннтель 4- нор*маль- ная крышка Вынуть усиленную крышку и три верхних равновесных пучка 0,940 Четвертый Основной пакет 4- 4- размеднитель 4- нор- мальная крышка Вынуть усиленную крышку, три верхних равновесных пучка и нпжний пучок 0,600 примерно 3,1 кг. Масса пороха ВТХ-10 в пламегасителе 60 г. Раз меднитель не применяется. На гильзе с зарядом Ж8 выше мар кировки наносится надпись «специальный». 3.5.1. Обтюрирующее устройство Обтюрирующее устройство предназначено для устранения воз- можности нарушения конструкции заряда при перевозке и эксплу- атации, а также для устранения прорыва пороховых газов между стенками канала ствола и снарядом до момента врезания веду- щего пояска в нарезы. Заряд в гильзе закрывается обтюрирующим устройством, ко- торое состоит из нормальной крышки (обтюратора) и усиленной крышки (рис. 25, 26). Нормальная крышка для зарядов к гаубице изготавливается из картона и служит для поджатия заряда к дну гильзы, предох- раняя его от разрушения при транспортировке и в обращении. В гильзу нормальная крышка вставляется так, чтобы ее за- краины были обращены к заряду. Нормальная крышка уменьшенного переменного заряда выни- мается только при извлечении из гильзы пучков для получения 40

требуемого заряда, после чего вновь вставляется в гильзу до упо- ра в заряд. При выстреле нормальная крышка выполняет роль обтю- ратора. Усиленная крышка для всех зарядов изготавливается из кар- тона и предназначена для герметизации метательного заряда в гильзе. Усиленная крышка заливается по всей поверхности, по стыку с гильзой расплавленным герметизирующим составом (смаз- ка ПП 95/5). При стрельбе полным и уменьшенным переменным зарядами (в случае когда пучки из гильзы не вынимаются) уси- ленная и нормальная крышки из гильзы не вынимаются. При стрельбе кумулятивным невращающимся снарядом уси- ленная крышка из заряда должна быть вынута. Вынимать уси- ленную крышку нужно за тесемочное кольцо. 41

4. КЛЕЙМЕНИЕ, МАРКИРОВАНИЕ И ОКРАСКА БОЕПРИПАСОВ На элементах выстрелов заводами-изготовителями и сборочны- ми базами наносится маркировка, обозначающая их назначение и производственные данные, в том числе специальные клейма, удостоверяющие качество изготовления элементов. Маркирование и клеймение производятся краской, ударным способом или выдавливанием. 4.1. КЛЕЙМЕНИЕ И МАРКИРОВАНИЕ УДАРНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ВЫДАВЛИВАНИЕМ На корпусах снарядов выбиты следующие основные марки- ровочные знаки и клейма (рис. 27, табл. 3): Таблица 3 Где наносится Маркировка Значение маркировки На головной части снаряда На снарядах (рис. 28) О 0-0 0 122 Н 00 Шифр снаряжатель- ного завода Номер партии и год снаряжения Шифр снаряжения (на противоположной стороне маркировка «0» и «0-0») Калибр снаряда Знак массы Сокращенный индекс снаряда (на противопо- ложной стороне марки- ровка «122») На цилиндрической •части снаряда 42

• Вид сзади Номер партии Знак массы Клеимо началь- ника ОТК Год изготов- ления Отпечаток Бринелля Шифр взрыв- чатого веще- ства помер плавки^ Шифр механичес- кого завода. На езинтных доньях Номер партии i Год изготовления Клеймо начальника ОТК Рис. 27. Маркирование корпусов снарядов ударным способом или выдавливанием Условный номер или шифр механического завода 43

На гильзах с зарядом (рис. 25 и 26) На поверхности гильзы ПОЛНЫЙ Ж9 122-ДЗО 122-2С1 12/7 0/0 0 12/71Тр 0/0 О ВТХ-10 0/0 о 0-0-0 Наименование заряда Сокращенный индекс заряда в гильзе Сокращенные наиме- нования систем Марка пороха, номер партии пороха, год из- готовления пороха, шифр завода, изготовившего порох Номер партии, год и шифр арсенала (базы), производившей сборку заряда Вид сзади

— шифр механического завода; — номер партии; — год изготовления; — клеймо ОТК механического завода. Маркировочные знаки расположены в один ряд. На корпусе сделан отпечаток твердости по Бринеллю. На кор- пусах снарядов, подвергнутых термической обработке, выбит но- мер плавки металла корпуса. Кроме того, на всех снарядах выбиты дублирующие знаки мар- кировки: — шифра взрывчатого вещества (на цилиндрической части корпуса); — знака массы снаряда (согласно табл. 4). Таблица 4 Значение знаков массы на снарядах Знаки массы Отклонение массы снаряда от нормальной Легче на 2 1/3 — 3% Легче на 12/3 — 2 1/3% . Легче на 1 — 1 2/3% Легче на 1/3—1% Легче или тяжелее на 1/3% Тяжелее на 1/3— 1% Тяжелее на 1 — 1 2/3% Тяжелее на 1 2/3 — 2 1/3% Тяжелее на 2 1/3—3% На практических снарядах на цилиндрической части выше ос- новных маркировочных знаков выбито ПРАКТ. На инертных снарядах после номера партии выбито ИН, а на ведущем пояске —ИНЕРТ. На ввинтных доньях осветительных и агитационных снарядов выбиваются шифр механического завода, номер партии, год изго- товления и клеймо ОТК. Эти клейма располагаются в указанной последовательности, но в три строчки. На гильзах, на поверхности донного среза (рис. 22), также вы- биты соответствующие клейма. о На капсюльных втулках маркировочные клеима выбиты на дон- ном срезе; на головных взрывателях — на боковой поверхности. На корпусах трассеров выбивается шифр завода. На корпусах взрывателей знаки маркировки указывают. — марку взрывателя; — шифр завода-изготовителя; — номер партии и год изготовления. 45

4.2. МАРКИРОВАНИЕ КРАСКОЙ Маркирование краской на элементах выстрелов и их упаковке производится согласно табл. 3 и рис. 28. 4.3. ОКРАСКА СНАРЯДОВ Снаряды в боевом снаряжении (кроме агитационных) окраше- ны эмалью серого цвета. На цилиндрической части корпуса осветительных парашютных снарядов нанесена кольцевая полоса белого цвета. На оживальной части корпуса дымовых снарядов нанесена кольцевая полоса черного цвета. Снаряды в инертном снаряжении окрашены эмалью черного цвета. На них эмалью белого цвета нанесена такая же маркировка, как и на снарядах боевого снаряжения, с добавлением зна- ка «ИН». Агитационные снаряды окрашены в красный цвет.

5. УПАКОВКА ВЫСТРЕЛОВ „„ ьЛ?Й90? Вр стрелы подаются упакованными в деревянные ящи- ки (рис. 29). Выстрелы в ящике уложены комплектно, то есть два снаряда в окончательно снаряженном или неокончательно снаря- женном виде и два метательных заряда в гильзах. Снаряды и метательные заряды в ящике закрепляются с по- мощью вкладышей и упорных досок. Ящики закрываются крыш- кой, прикрепленной металлическими петлями и замками. Рис. 29. Маркирование ящиков выстрела с осветительными снарядами При вскрытии ящиков запрещается ломать и портить армату- ру и ящики. Вся свободная тара вместе с арматурой должна быть сохране- на и возвращена для повторного использования. На ящиках с выстрелами маркировка наносится черной крас кой (рис. 29, табл. 5). агг^а Маркировка на ящиках с другими выстрелами отличается зна- ками, обозначающими: а) действие снаряда; б) марку трубки или взрывателя; в) сокращенный индекс снаряда; г) шифр снаряжения; д) разряд груза; е) наименование заряда. 47

Таблица 5 Обозначение маркировки на ящике Где наносится Маркировка Значение маркировки На ящиках выстрелов с осветительными снарядами (рис. 29) На передней боковой 122-ДЗО Сокращенные наиме- стенке ящика 122-2С1 ОСВЕТ 0-0-0 н 2 шт. ПОЛНЫЙ Брутто 83 кг Т-90 0-0-0 0-0-0 нования систем Вид снаряда Номер партии и год сборки выстрелов, шифр базы, производившей сборку Знак массы снарядов, уложенных в ящик. Количество выстрелов в ящике Наименование заряда Масса ящика с выстре- лами Марка трубки Шифр завода-изгото- вителя, номер партии и год изготовления трубки Месяц и год приведе- ния снарядов в оконча- тельно снаряженный вид, шифр базы, приводившей снаряды в окончательно снаряженный вид На стенке правой ящика торцовой С4 0-0-0 0 Сокращенный индекс снаряда Шифр снаряжатель- ного завода, номер пар- тии и год снаряжения Шифр осветительного состава На крышке ящика /з\ А — знак опасности 3 — разряд груза

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЕПРИПАСОВ 6.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Боеприпасы при правильном обращении с ними безопасны и безотказны в действии. Сохранность и надежность действия боеприпасов, находящихся в войсках, зависит от правильности их хранения, тщательности ухода, осмотра и умелого обращения с ними. Требования по хранению, транспортировке и сбережению бое- припасов изложены в Руководстве по эксплуатации ракетно-ар- тиллерийского вооружения. Часть II. Приводить выстрелы в окончательно снаряженный вид в артил- лерийских парках или на огневых позициях запрещается. Эти ра- боты должны производиться в соответствии с требованиями Руко- водства по приведению боеприпасов в окончательно снаряженный вид. Категорически запрещается производить в воинских частях и на складах боеприпасов разборку взрывателей или исправление их отдельных деталей. 6.2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ Не ронять снаряд и заряд на грунт. ятии Следить за тем, чтобы заряд не выпал из гильзы при снятии УеИПРиНОстрКеРльбеКИснарядом Ш1 запрещается нахождение своих войск .впереди батареи на расстоянии до 1000 м в зоне уг 24 градуса. 6 3. ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ ПЕРЕД СТРЕЛЬБОЙ На огневую позицию боеприпасы доставляются (в окончатель- но снаряженном виде) укупоренные в деревянные ящики. Боеприпасы, поступающие на огневую позицию, следует укла- дывать на подстилку из подручного материала и укрывать от Дождя (снега), а также от действия солнечных лучей. Разгрузка и погрузка ящиков с боеприпасами должна произво- диться с соблюдением мер предосторожности, исключающих па- дения ящиков на землю. 49

Сбрасывать ящики с транспорта категорически запрещается. Невыполнение этого требования может быть причиной прежде- временного действия снарядов в канале ствола. Доставленные на огневую позицию боеприпасы необходимо подвергнуть наружному осмотру для проверки их исправности и годности к стрельбе. Перед осмотром поступивших боеприпасов скрыть укупорочные ящики и чистой ветошью протереть снаряды и гильзы с зарядами, чтобы удалить смазку, пыль, песок и грязь. Очищенные и протер- тые боеприпасы подвергнуть наружному осмотру. При осмотре боеприпасов следить за тем, чтобы: — среди доставленных боеприпасов не было несостоящих в боекомплекте гаубицы; — на корпусах снарядов и на их центрующих утолщениях не было ржавчины; — на корпусах и доньях снарядов не было трещин, а на цент- рующих утолщениях и ведущих поясках — забоин; — у снарядов с привинтными головками последние были бы довинчены; — у снарядов не было течи снаряжения через резьбовые сое- динения; — на корпусах снарядов имелись установленная маркировка и знаки массы; — взрыватели были довинчены и надежно закреплены (взры- ватель РГМ-2 должен быть закернен в двух точках); — предохранительные колпачки у взрывателей и трубок были довинчены (надеты); — кумулятивный снаряд укомплектован трассером; — на корпусах кумулятивных снарядов не было трещин; ло- пасти стабилизатора не раскрывались; на обтюрирующих поясках не было глубоких забоин; «плавающие» кольца с обтюрирующими поясками свободно вращались в пределах, допускаемых выступа- ми на лопастях; на гайке, крепящей пьезогенератор взрывателя В-15, не было смещения контрольной риски. (Гайку, крепящую пьезогенератор, в случае смещения контрольной риски разреша- ется довинчивать под руководством артиллерийского техника на расстоянии 20—30 м от орудия). Запрещается в воинских частях, на складах и базах вывинчи- вать взрыватель В-15 из кумулятивного снаряда. Снаряды со взрывателями, у которых повреждена мембрана, имеются помятости на корпусе или отсутствуют установленные клейма, к стрельбе не допускать; — на гильзах не было помятостей, рванин и трещин (трещины на дульце и в верхней части корпуса до- пускаются) ; — на гильзах имелась установленная маркировка; — в гильзах имелись усиленные крышки, залитые сверху гер- метизирующим составом; 50