Великая Северная экспедиция («Вторая Камчатская экспедиция», «Сибирско-Тихоокеанская», «Сибирская») — ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти 18 века. Экспедиция состояла из семи самостоятельных отрядов, экспедиции которых состоялись в 1733 – 1743 годах.

Вернувшись в Петербург в 1730 из Первой Камчатской экспедиции, Витус Беринг представил докладные записки, в которых высказал уверенность в сравнительной близости Америки к Камчатке и в целесообразности завязывания торговли с жителями Америки. Дважды проехав через всю Сибирь, он был убеждён в том, что здесь можно добывать железную руду, соль и выращивать хлеб. Беринг выдвинул дальнейшие планы исследования северо-восточного побережья российской Азии, разведки морского пути к устью Амура и Японским островам — а также к американскому континенту.

Проект Беринга был горячо поддержан обер-секретарем Сената Иваном Кирилловичем Кириловым и президентом Адмиралтейств-коллегииНиколаем Федоровичем Головиным. По их инициативе проект был расширен и переработан. Основной задачей экспедиции было поставлено исследование севера России от Печоры до Чукотки и составление его географического, геологического, ботанического, зоологического и этнографического описания. Кроме того, планировались морские походы к берегам Японии и Северной Америки. 28 декабря1732 года указ об организации экспедиции был представлен Сенатом на высочайшее утверждение.

В 1733 Берингу было поручено возглавить Вторую Камчатскую экспедицию. Исследования подразумевалось проводить несколькими отрядами, каждый из которых, фактически, представлял отдельную экспедицию.

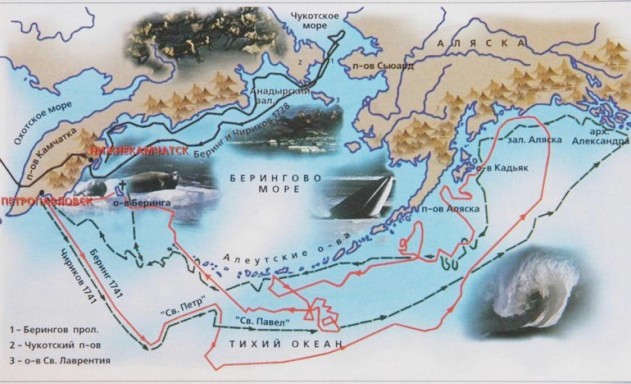

Витус Беринг и Алексей Чириков должны были пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к Северной Америке для исследования её побережья. Мартыну Шпанбергу поручалось завершить картографирование Курильских островов и найти морской путь к Японии. Одновременно несколько отрядов должны были нанести на карты северное и северо-восточное побережье России от Печоры до Чукотки.

Экспедиция отряда Беринга—Чирикова

В начале 1734 года Беринг отправился из Тобольска в Якутск, где он потом провёл ещё три года, занимаясь заготовкой продовольствия и снаряжения для экспедиции. И здесь, и позднее в Охотске ему приходилось преодолевать бездействие и сопротивление местных властей, не желавших помогать в организации экспедиции.

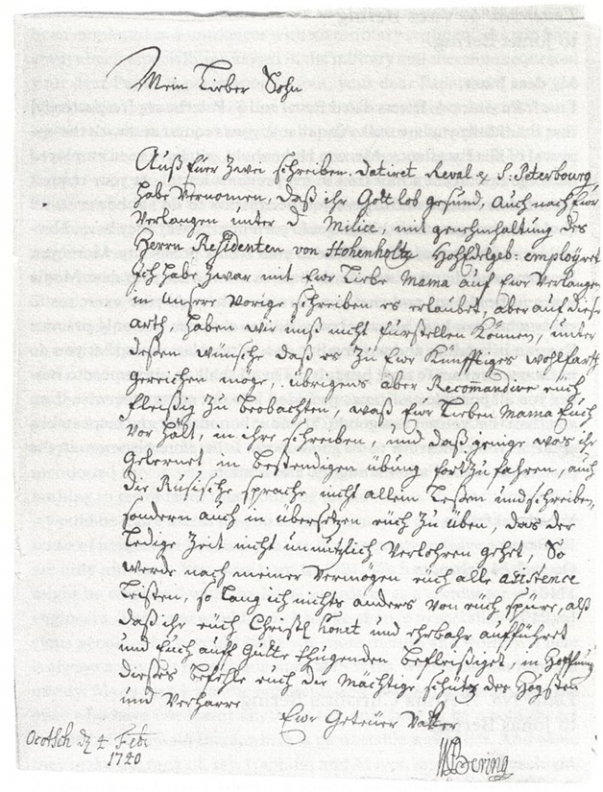

Письмо Беринга сыну Ионасу, написанное в Охотске в 1740.

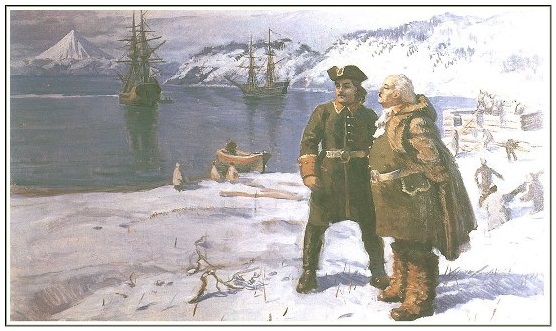

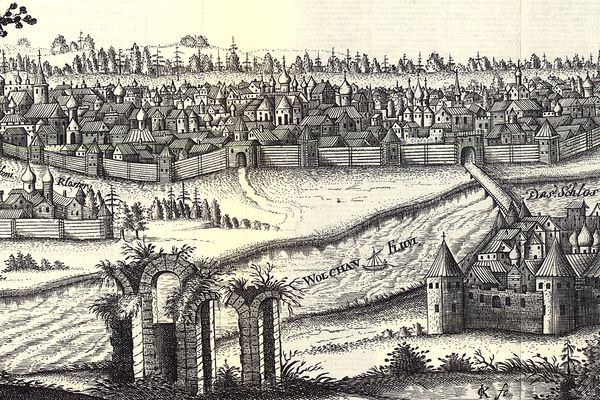

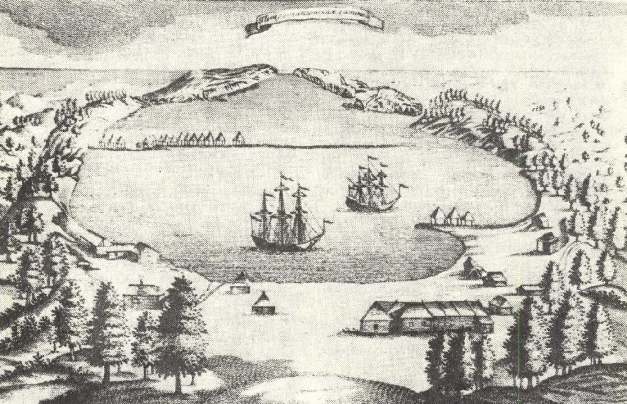

Лишь осенью 1740 два пакетбота, «Святой Петр» и «Святой Павел», вышли из Охотска к восточному побережью Камчатки. Здесь в районе Авачинской губы экспедиция перезимовала в бухте, названной Петропавловской в честь судов экспедиции. Здесь было заложено поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки — город Петропавловск-Камчатский.

А. Чириков и В. Беринг на берегу Авачинской бухты на месте основания будущего Петропавловска. Боты «Святой Петр» и «Святой Павел».

Поход «Святого Петра»

4 июня 1741 «Св. Пётр» под командованием Беринга и «Св. Павел» под командованием Чирикова вышли из Авачинской губы на Камчатке отправились к берегам Америки. 20 июня в условиях шторма и густого тумана суда потеряли друг друга. После нескольких дней бесплодных попыток соединиться мореплавателям пришлось продолжать путь уже поодиночке.

«Св. Пётр» достиг южного побережья Аляски 17 июля в районе хребта Св.Ильи. К тому времени Беринг уже плохо себя чувствовал, поэтому он даже не высадился на берег, к которому шёл столько лет. В районе острова Каяк команда ступила на американскую землю пополнила запасы пресной воды, и судно стало продвигаться на юго-запад, время от времени отмечая к северу отдельные острова (Монтагью, Кадьяк, Туманный) и группы островов. Продвижение против встречного ветра было очень медленным, моряки один за другим заболевали цингой, на судне испытывали нехватку пресной воды.

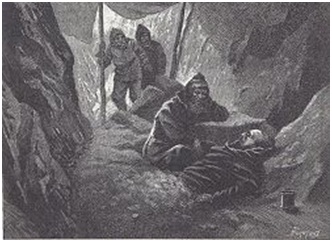

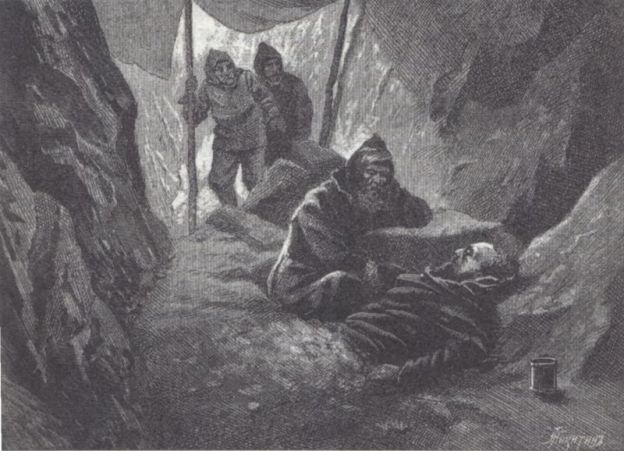

Смерть Витуса Беринга. Рисунок 1898 года

В конце августа «Св. Пётр» в последний раз подошёл к одному из островов, где судно оставалось неделю и где произошла первая встреча с местными жителями — алеутами. На острове был похоронен первый моряк Беринга, умерший от цинги, — Никита Шумагин, в память которого Беринг назвал эти острова. 6 сентября судно направилось прямо на запад через открытое море, вдоль гряды Алеутских островов. В штормовую погоду судно носило по морю, как щепку. Беринг уже был слишком болен, чтобы управлять кораблём. Наконец через два месяца,4 ноября, с судна заметили высокие горы, покрытые снегом. К этому времени пакетбот практически был неуправляем и плыл «как кусок мёртвого дерева». Моряки надеялись, что они достигли берегов Камчатки. На самом же деле это был лишь один из островов архипелага, который впоследствии назовут Командорскими островами. «Св. Пётр» бросил якорь недалеко от берега, но ударом волны его сорвало с якоря и перебросило через рифы в глубокую бухту у берега, где волнение не было таким сильным. Это была первая счастливая случайность за всё время мореплавания. Воспользовавшись ею, команде удалось перевезти на берег больных, остатки провизии и снаряжение.

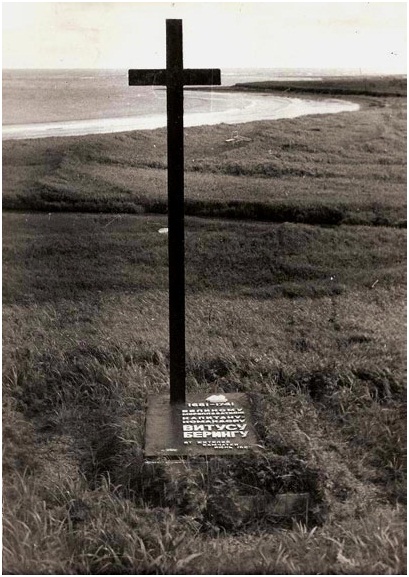

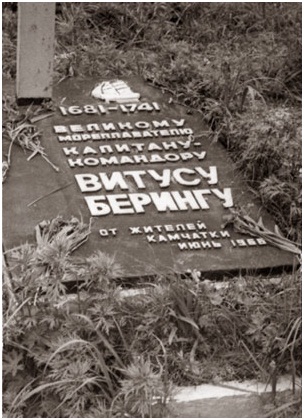

К бухте примыкала долина, окружённая невысокими горами, уже покрытыми снегом. По долине пробегала небольшая речка с кристально чистой водой. Зимовать пришлось в землянках, накрытых брезентом. Из команды в 75 человек сразу после кораблекрушения и в течение зимы умерло тридцать моряков. Сам капитан-командор Витус Беринг скончался 6 декабря 1741. Позднее этот остров будет назван в его честь. На могиле командора поставили деревянный крест.

Наперекор смерти

Оставшихся в живых моряков возглавил старший помощник Витуса Беринга, швед Свен Ваксель. Пережив зимние бури и землетрясения, команда смогла дотянуть до лета1742. Им опять-таки повезло, что на западном берегу оказалось много выброшенного волнами камчатского леса и обломков дерева, которые можно было использовать как топливо. Кроме того, на острове можно было охотиться на песцов, каланов, морских коров, а с приходом весны — морских котиков. Охота на этих зверей была очень лёгкой, потому что они совершенно не боялись человека.

Весной 1742 было начато строительство небольшого одномачтового судна из остатков полуразрушенного «Св. Петра». И опять команде повезло — несмотря на то, что все три корабельных плотника умерли от цинги, а среди морских офицеров специалиста по судостроению не оказалось, бригаду корабелов возглавил казак Савва Стародубцев, судостроитель-самоучка, который во время строительства экспедиционных пакетботов в Охотске был простым рабочим, а позднее был взят в команду. К концу лета новый «Св. Пётр» был спущен на воду. Он имел гораздо меньшие размеры: длина по килю — 11 метров, а ширина — менее 4 метров.

Оставшиеся в живых 46 человек в страшной тесноте вышли в море в середине августа, уже через четыре дня достигли побережья Камчатки, а ещё через девять дней, 26 августа1742, вышли к Петропавловску.

Поход «Святого Павла»

После того, как корабли разошлись 20 июня 1741, Чириков отказался от поисков земли Делиля и пошёл прямо на восток. 15 июля увидели землю с высокими горами, покрытыми лесом — Америку — на двое суток раньше Беринга, у земель тлинкитов, около острова, впоследствии названного островом Чирикова.

Для поиска места, куда можно было бы поставить корабль, была отправлена шлюпка, но подходящего места не нашлось. Тогда корабль снялся и пошёл дальше на восток вдоль берега.

Вторая попытка высадки была предпринята 17 июля под руководством штурмана Абрама Дементьева. Шлюпка не вернулась. 23 июля был замечен огонь, по предположению, зажжённый моряками, которые не могут вернуться на корабль. Им на помощь была направлена вторая, маленькая шлюпка с 4 людьми на борту, из которых двое были плотниками. Лодка пристала к берегу и исчезла так же, как и первая. Предположительно, с ними произошло то же, что и с лодками Лаперуза в 1786 — потоплены водоворотом приливно-отливных течений. Но доказательств этой версии нет, так же как и другой, связаной с нападением индейцев.

После потери обеих шлюпок высадка и пополнение воды стало невозможным. Тем не менее, была предпринята последняя попытка высадиться на плотах. Но подходящей бухты в течение ближайших 2 дней так и не было обнаружено, и Чириков созвал совет, на котором было решено немедленно возвращаться обратно.

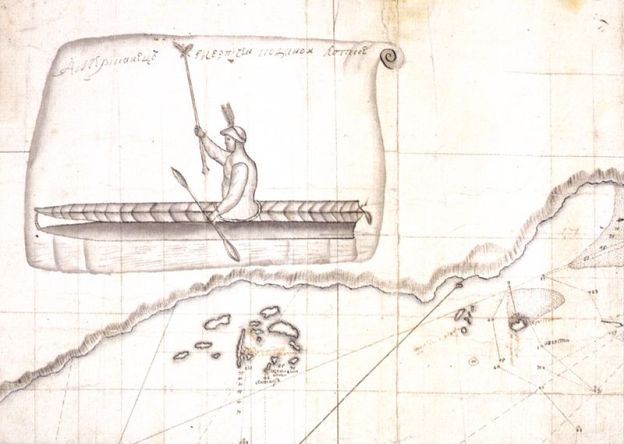

Во время возвращения дважды встретили местных жителей. Первый раз — как только корабли развернулись на запад, показались лодки, плывущие навстречу. Индейцы приближаться к кораблю не стали. Второй раз — около одного из Алеутских островов — алеуты подошли вплотную к кораблю, но не стали подниматься. Тем не менее, они помогли морякам — узнав, что на корабле не хватает воды, они привезли воду в пузырях в обмен на ножи в соотношении один к одному. От такой сделки на корабле отказались, и пузыри были увезены обратно. Так продолжалось всё время, что «Святой Павел» находился у этого острова.

Потребление воды всё сокращалось, и 21 августа Чириков приказал варить кашу раз в 2 дня, а вода раздавалась раз в день равными порциями. В середине сентября эта мера была ещё урезана — каша раз в неделю, воды 5 кружек на человека в день, остальное время питались солониной, варёной в морской воде.

После этого начались массовые заболевания, заболел и Чириков. Командование перешло к штурману Елагину.

В октябре начались смерти от истощения, среди умерших — лейтенанты Чихачёв и Плаутинг.

8 октября корабль вернулся на Камчатку. Из 68 человек, отправившихся в плаванье, вернулось всего 49.

Плаванье 1742 года

25 мая 1742, с целью обнаружения корабля Беринга, Чириков снова вышел с Петропавловска с уменьшенной командой. Из офицеров с ним отправился только Елагин. Но встречные ветры позволили ему дойти только до острова Атту, после чего он повернул обратно. На обратном пути Чириков нанёс на карту остров святого Юлианна, на котором и находилась экспедиция Беринга, но которую «Святой Павел» там не обнаружил.

1 июля Чириков вернулся в Петропавловск. В августе он прибыл в Охотск.

Итоги и историческое значение

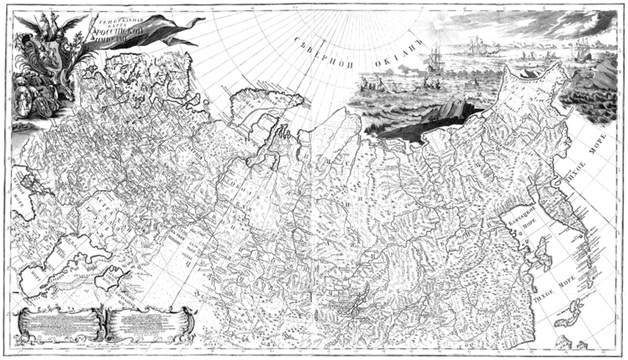

В результате деятельности Великой Северной экспедиции впервые произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой и Северной Америкой, обследованы побережье Камчатки, Охотского моря и отдельные участки побережья Японии.

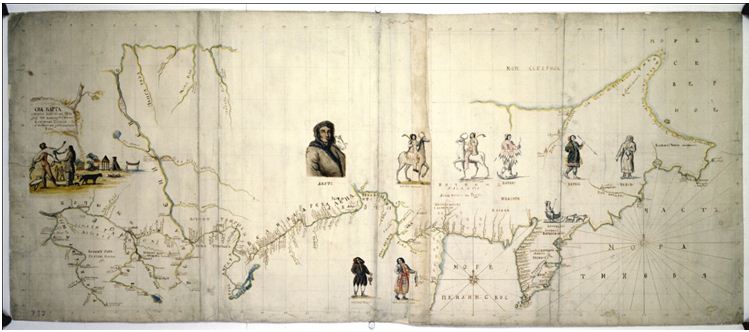

Карта Российской империи 1745 года на основе результатов Великой Северной экспедиции

Вторая Камчатская экспедиция была предприятием, грандиозным даже на современный масштаб. Работы ее охватили всю Сибирь, вплоть до Камчатки, Курильские острова, Японию, Америку. Результатом экспедиции явились: открытия северо-западной Америки, описание Камчатки С.П. Крашенинниковым и Г. Стеллером, работы И.Г. Гмелина по изучению Сибири, чрезвычайно важные материалы по исторической географии Сибири, собранные Г.Ф. Миллером, и, наконец, совершенно исключительный в истории географических открытий подвиг- описание северных берегов Сибири.

К XVIII веку ни одно государство не организовывало подобной экспедиции: масштабной по задачам, обширной по территории охвата, представительной по составу ученых, затратной в материальном плане, и значимой для развития мировой науки.

Основные результаты экспедиции, определенные академиком Карлом Бэром как «памятник мужества русских», заключались в открытии морских путей и описании северо-западных берегов Америки, Алеутской гряды, Командорских, Курильских, Японских островов. Положенные на карту, русские открытия поставили точку в истории географических мифов, созданных многими поколениями западно-европейских картографов – о землях Иезо, Кампании, Штатов, Хуана да Гама, о таинственной и сказочной Северной Тартарии.

По некоторым данным, картографическое наследство Второй Камчатской экспедиции составляет порядка 100 общих и региональных карт, составленных мореходами, геодезистами, студентами академического отряда. По результатам экспедиции в 1745 был издан «Атлас Российский», опубликованный под именем известного французского картографии и астронома Ж.Н. Делиля, работавшего над ним по заданию Петербургской Академии наук. Это был первый атлас, охватывавший всю территорию России и вошедший в золотой фонд мировой географии. Он состоял из общей карты России и девятнадцать карт более мелких частей страны, покрывающих совместно всю ее территорию. Современники были очень высокого мнения об этом атласе. В него вошли не все данные беринговой экспедиции, поэтому он не претендовал на совершенство, но, тем не менее, был достаточно точным для своего времени…

Так закончилась Вторая камчатская экспедиция, деятельность которой увенчалась великими открытиями и выдающимися научными достижениями. Русские моряки первыми открыли неведомые ранее северо-западные берега Америки, Алеутскую гряду, Командорские острова и перечеркнули мифы о Земле Хуана де

Гама, которую западноевропейские картографы изображали на севере Тихого океана.

Русские корабли первыми проложили морской путь из России в Японию. Географическая наука получила точные сведения о Курильских островах, о Японии. Результаты открытий и исследований в северной части Тихого океана нашли отражение в целой серии карт. В их создании принимали участие многие из оставшихся в живых участников экспедиции. Особо выдающаяся роль в обобщении добытых русскими моряками материалов принадлежит Алексею Чирикову — одному из блестящих и искусных мореходов того времени, преданному помощнику и преемнику Беринга.

На долю Чирикова выпало завершение дел Второй камчатской экспедиции. Он составил карту северной части Тихого океана, на которой с поразительной точностью показаны путь корабля «Св. Павел», открытые моряками северо-западные берега Америки, острова Алеутской гряды и восточные берега Камчатки, служившие исходной базой для русских экспедиций.

Научное наследство Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга столь велико, что не освоено полностью до сих пор. Его использовали и сейчас широко используют ученые многих стран.

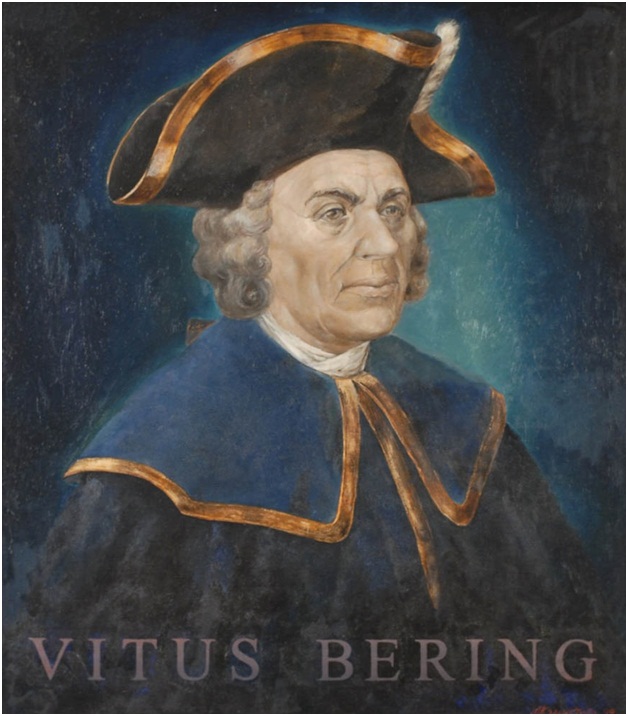

Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681—1741), российский мореплаватель, капитан-командор (1730 г.).

Витус Беринг. Краткая биография

Выходец из Дании. Родился 12 августа 1681 г. в городе Хорсенс в семье таможенника. Вместе с двоюродным братом Свеном и товарищем Сивере (будущий адмирал русского флота Т. Сандерс) ходил в Ост-Индию на голландском корабле.

После школы поступил в Морской кадетский корпус. В 1695—1696 гг. участвовал в Азовском походе Петра I, в 1701— 1703 гг. — в плавании к берегам Ост-Индии. Тогда же встретился с вице-адмиралом российского флота К. И. Крюйсом (норвежцем по происхождению), при содействии которого вскоре был зачислен унтер-лейтенантом в состав русского военно-морского флота. В 1706 г. был произведён в лейтенанты.

Позднее Пётр I включил Беринга в число командиров, которым предстояло вести первые корабли под русским флагом вокруг Европы из портов Азовского моря на Балтику, а затем утвердил его командиром крупнейшего тогда в России боевого судна — 90-пушечного линкора «Лесной».

В 1725 г. по поручению императора Беринг возглавил 1-ю Камчатскую экспедицию, направленную в Тихий океан в поисках сухопутного перешейка между Азией и Америкой. Экспедиция прошла по суше через Сибирь до Охотска. В Нижнекамчатске было построено судно «Святой Гавриил», на котором Беринг обошёл берега Камчатки и Чукотки, открыл остров Святого Лаврентия и пролив (ныне Берингов пролив), вышел в Чукотское море и достиг широты 67° 18′.

В 1730 г. Беринг возвратился в Петербург, где ему было присвоено звание капитан-командора. В 1733 г. ему поручили руководство 2-й Камчатской, или Великой Северной, экспедицией, цель которой заключалась в описании северного и восточного побережья Азии и в ознакомлении с побережьем Северной Америки и Японии. Выехав из Петербурга в 1733 г., Беринг достиг Охотска в 1737 г. и только в 1741 г. на построенных там кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» отправился в море. Во время бури корабли разошлись. Беринг достиг Аляски, обследовал и нанёс на карту её берега, несколько Алеутских островов, ряд Курильских. На обратном пути ему встретилась группа неизвестных островов (ныне Командорские острова). На одном из них (ныне остров Беринга) команда судна зазимовала. Здесь многие, в том числе сам Беринг, умерли от цинги.

Смерть настигла капитан-командора 8 декабря 1741 г.

Оставшаяся часть команды летом 1742 г. возвратилась на Камчатку. Из 38 лет, которые Беринг прожил в России, 16 лет он возглавлял Камчатские экспедиции. Помимо пролива и островов имя Беринга носят море, мыс на побережье Охотского моря и др.

Расшифровка Витус Беринг: история одной беспрецедентной экспедиции и страшной гибели

О том, как проходила Вторая Камчатская экспедиция и чем закончилось путешествие корабля «Святой Петр» на Аляску

Витус Беринг родился в 1681 году, то есть на самом излете XVII века. Величайший путешественник, именем которого названо множество географических объектов: знаменитый пролив, который отделяет Азию от Америки; самое северное море, принадлежащее к бассейну Тихого океана; реки, рифы; древняя, давно исчезнувшая суша, которая соединяла Азию с Америкой, — Берингия; остров, о котором мы сегодня поговорим, поскольку он сыграл определенную трагическую роль в судьбе этого человека… То есть его имя отразилось на географической карте в массе разных объектов. Чем же он заслужил эту известность, которая уже почти триста лет заставляет людей вспоминать о нем?

Беринг — датчанин. Родился в Дании в семье среднего класса, как мы бы сказали сейчас: его отец был таможенным чиновником и одновременно церковным старостой. С молодости Беринг пристрастился к морю: в то время морские путешествия и плавания были очень популярны. Он был сначала юнгой, после — младшим офицером; на датских судах посетил Индию, ездил по Европе и по Балтике. И еще молодым человеком, в двадцать два года, он попадает на русскую службу. Это эпоха Петра I, который, открыв «окно в Европу», пытался превратить Россию в настоящую европейскую страну, что ему удалось. Чтобы решать огромные задачи, которые он ставил перед собой, он привлек на службу России, в том числе русскому флоту, большое количество европейцев.

Беринг приехал в Петербург, который тогда только-только был создан. И в 1725 году Петр I задумал Камчатскую экспедицию и по рекомендации Адмиралтейства предложил Берингу ее возглавить. В 1725 году Беринг выехал из Петербурга в Сибирь. И в том же самом году умер Петр I — император, который задумал этот дерзкий план.

Беринг действительно добрался до Камчатки и прошел через Берингов пролив, тем самым доказав, что Америка с Азией не соединяется. Уже впоследствии не менее выдающийся путешественник Джеймс Кук присвоил этому проливу имя Беринга — с тех пор он и называется Беринговым проливом.

Первая экспедиция длилась пять лет, и уже в 1730 году Беринг вернулся в Петербург. После этого он имел дело уже с наследниками Петра — в частности, императрицами Екатериной I и Анной Иоанновной. Они решили продолжить начатое Петром дерзкое предприятие и освоить дальневосточные пространства, к которым Россия только-только протянула руку.

Камчатка, которая была основным объектом плавания Беринга, сравнительно недавно, за несколько десятков лет до того, была освоена первопроходцами — казаками и промышленниками. Любопытно, что они пришли на Камчатку не с моря, как, казалось бы, полагалось выдающимся мореплавателям, а с севера: Камчатка была открыта с Чукотки. Анадырский острог, находившийся недалеко от того места, где сейчас стоит город Анадырь, был центром, откуда двигались эти казаки, первопроходцы. Это были лихие ребята, которые в основном по суше и по рекам достигли этого огромного полуострова на северо-востоке Азии. Атласов — человек, которому, как считается, Россия обязана присоединением Камчатки, — был всего на двадцать лет старше Беринга.

И возникает идея Второй Камчатской экспедиции: надо не просто проплыть через этот пролив и доказать, что Америка не соединяется с Азией, а достичь самой Америки и понять, действительно ли это Америка или это что-то совсем другое — и что там вообще есть. Этот грандиозный план принято называть в историографии не просто Второй Камчатской экспедицией Беринга, а Великой Северной экспедицией. Задумка была в том, чтобы пройти, описать и картографировать все побережье Северного Ледовитого океана на Азиатском материке. Дать культурное, этнографическое, зоологическое, флористическое и, безусловно, морское описание.

Вторая экспедиция выехала из Петербурга в 1733 году, то есть только через четыре-пять лет после возвращения Беринга из первой экспедиции. Она состояла из множества разных отрядов, в числе которых были выдающиеся мореплаватели и путешественники: братья Лаптевы, Шпанберг, которому было поручено из Камчатки найти путь в Японию, и многие другие. В том числе Чириков, который должен был вместе с Берингом на двух кораблях добраться до Америки. Сама идея — достичь американских берегов через Тихий океан — была осуществлена им впервые, если не считать испанских конкистадоров, которые переходили Тихий океан не на севере, а в тропической зоне.

Человек, который об этом ничего на знает, подумает, что Беринг в Петербурге сел на корабль и поехал. Но какой корабль и куда ехать? Безусловно, корабли были в Петербурге, но куда плыть? Где находится эта Камчатка? Не было никаких карт, никаких лоций Лоция — руководство для плавания по морям и рекам, которое содержит их описание, а также метеорологические и другие данные.. Наконец, было непонятно, можно ли вообще туда проплыть, Северный Ледовитый океан непроходим. Значит, надо было проехать через всю Сибирь сушей, чтобы добраться до никому не известной земли Чукотки, которая непонятно где и как соединяется с сушей. И оттуда надо было на чем-то плыть дальше — то есть прямо там строить какие-то корабли.

И вот представим себе: из Петербурга отправляется огромная толпа. Экспедиция росла по дороге, и несколько сот человек прибывают сначала в Тобольск, из Тобольска следующий главный пункт — Якутск. Группа, с которой Беринг едет из Тобольска в Якутск, — примерно триста человек. Они приезжают в Якутск. В Якутске в середине XVIII века живет от силы две тысячи человек, и вдруг на них сваливаются все эти люди, которые везут с собой из Европейской России все, что нужно для постройки кораблей на берегу Охотского моря: металлические конструкции, например якоря, все, что нужно для плавания… Представьте себе, внезапно город должен увеличиться в численности примерно на одну пятую. Путешествие до Охотска длится три с лишним года. Нам сейчас сложно представить себе, какие это были усилия, где люди останавливались, где спали, что ели, где добывали еду — мало кто этим интересуется, но когда мы начинаем выяснять, то понимаем, что уже это колоссальный подвиг для того времени.

Они выехали из Петербурга в 1733 году и только за семь лет наконец добираются до Камчатки. Камчатка еще почти пустая. На западном берегу, на Охотском море, есть несколько острогов, то есть первых русских поселений. Но Беринг хочет на тихоокеанское побережье. Он первый добирается до Авачинской губы. В честь построенных в Охотске кораблей он назвал там новое маленькое поселение Петропавловском — сегодня это столица Камчатки, довольно большой город Петропавловск-Камчатский.

В Охотске Беринг успел построить два корабля: «Святой Петр» и «Святой Павел». Весной 1741 года корабли — один под командованием Витуса Беринга, другой под командованием Чирикова — выходят из Петропавловской крепости на восток, чтобы добраться до Америки. Это практически Колумбова задача — только Колумб не знал, что он должен найти Америку, а они знали и искали именно ее. Эту задачу они смогли осуществить: они добрались до Аляски и по дороге открыли остров Кадьяк и ряд более мелких островов.

Георг Стеллер — еще один выдающийся исследователь Камчатки и вообще знаменитый натуралист с трагической судьбой — написал об этом путешествии: «Время, затраченное на исследования, находилось в таком соотношении ко времени подготовительных работ: десять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче — и десять часов на саму работу». На десять часов Беринг разрешил Стеллеру спуститься на землю Америки, все остальное время было проведено в пути. Десять лет: все эти муки, чудовищное путешествие через Сибирь, сложности в отношениях между людьми — и десять часов там. После этого они стали спешно возвращаться на Камчатку. Второй корабль они к этому времени потеряли: «Святой Павел» под руководством Чирикова прошел отдельным путем и тоже добрался до Америки.

Цинга, страшная болезнь этого времени, стала поражать команду. Люди начали умирать. От Аляски до Камчатки довольно близко, но в пути из-за болезней команда перестала нормально управлять кораблем. Штурман «Святого Петра» Свен Ваксель, швед, писал об этом: «Корабль плыл, как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления и шел по воле волн и ветра…» Они шли, не понимая куда: им надо было только быстрее добраться до Камчатки.

И наконец 4 ноября (уже осень — а вышли они где-то поздней весной) они увидели землю: высокие горы, покрытые снегом. Они решили, что это Камчатка, подошли к ней. Перед берегом был риф: пока они раздумывали, как им высаживаться, огромной волной судно перебросило через этот риф, и они высадились, будучи уверенными, что сейчас они встретят людей и те помогут им добраться до Петропавловска. Но оказалось, что это необитаемый остров.

Этот остров впоследствии был назван именем Беринга — это остров Беринга в группе островов, которые сегодня являются частью Камчатского края. Они называются Командорские острова, тоже в честь Беринга, потому что после первой экспедиции ему был дарован почетный титул капитан-командора. Это была единственная часть Алеутской гряды, которая никогда не была заселена алеутами. В XX веке там были археологические разведки, в ходе которых пытались хоть что-то найти — но никаких следов пребывания человека до экспедиции Беринга ни на острове Беринга, ни на втором острове, Медном не было обнаружено. То есть это были абсолютно необитаемые острова.

Итак, в ноябре их выбросило на безжизненный берег, и они стали вырывать на этом пустынном берегу ямы, чтобы там жить. Потому что, если просто лечь на землю, тебя снесет ветром. Надо было где-то укрыться. Тем более что почти все люди были больны цингой.

Беринга, которому как раз исполнилось 60 лет (для того времени это огромный возраст), спустили в яму. В этой яме его постоянно заносило песком по грудь; те, у кого еще были силы, пытались его расчищать. И Беринг скончался на этом острове в декабре 1741 года.

Выжившие перезимовали на этом острове Беринга. Двое руководителей — штурман Свен Ваксель, который принял на себя мореходное командование экспедицией, и натуралист Георг Стеллер, о котором я уже упомянул, — оставили подробные дневники с описаниями всей экспедиции, и в том числе пребывания на Командорах. Когда кончилась зима, они добрались до своего судна, смогли его разобрать и из его частей построили небольшой бот, в котором порядка 40 выживших смогли добраться до Камчатки.

Так что, когда мы погружаемся в детали всех этих путешествий, мы понимаем, что это были сверхчеловеческие усилия. Вечная слава этим людям.

другие материалы на эту тему

Карта дня: Первая экспедиция Беринга на Камчатку

Как наши предки представляли окружающий их мир и его обитателей

Инфографика недели: путешествия

Беринг, Кук, Лоуренс Аравийский и другие путешественники показывают свои странствия на картах

Расшифровка

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Африканская магия для начинающих

Секс в ХХ веке: Фрейд, Лакан и другие

История Англии: Война Алой и Белой розы

Личный XX век.

Ирина Врубель-Голубкина

Рагнарёк, зомби, магия: во что верили древние скандинавы

Исламская революция в Иране: как она изменила всё

Средневековый Китай и его жители

Личный XX век.

Николай Эстис

Загадки «Повести временных лет»

Дело о Велимире Хлебникове

Пророк Заратустра и его религия: что надо знать

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История русской культуры. От войны до распада СССР

История русской культуры. Между революцией и войной

История завоевания Кавказа

История русской культуры. Серебряный век

История русской культуры. От Николая I до Николая II

История русской культуры. Петербургский период

История русской культуры. Московская Русь

История русской культуры. Древняя Русь

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Африканская магия для начинающих

Секс в ХХ веке: Фрейд, Лакан и другие

История Англии: Война Алой и Белой розы

Личный XX век.

Ирина Врубель-Голубкина

Рагнарёк, зомби, магия: во что верили древние скандинавы

Исламская революция в Иране: как она изменила всё

Средневековый Китай и его жители

Личный XX век.

Николай Эстис

Загадки «Повести временных лет»

Дело о Велимире Хлебникове

Пророк Заратустра и его религия: что надо знать

Новая литература в новой стране: о чем писали в раннем СССР

Краткая история феминизма

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Портрет художника эпохи СССР

Языки архитектуры XX века

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона (18+)

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История русской культуры. От войны до распада СССР

История русской культуры. Между революцией и войной

История завоевания Кавказа

История русской культуры. Серебряный век

История русской культуры. От Николая I до Николая II

История русской культуры. Петербургский период

История русской культуры. Московская Русь

История русской культуры. Древняя Русь

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Кандидат игрушечных наук

Детский подкаст о том, как новые материалы и необычные химические реакции помогают создавать игрушки и всё, что с ними связано

Автор среди нас

Антология современной поэзии в авторских прочтениях. Цикл фильмов Arzamas, в которых современные поэты читают свои сочинения и рассказывают о них, о себе и о времени

Господин Малибасик

Динозавры, собаки, пятое измерение и пластик: детский подкаст, в котором папа и сын разговаривают друг с другом и учеными о том, как устроен мир

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Аудиолекции

23 минуты

1/8

Воевода Ядрей: первые новгородцы за Уралом

Об отношениях Новгородской республики с народом югрой — и о первом русском человеке в Сибири, которого мы знаем по имени

Читает Михаил Савинов

Об отношениях Новгородской республики с народом югрой — и о первом русском человеке в Сибири, которого мы знаем по имени

14 минут

2/8

Оливье Брюнель: как голландский купец искал в Сибири путь в Китай

О появлении идеи о том, что из Европы в Азию можно попасть через Северный Ледовитый океан, — и об одном из первых европейцев на Крайнем Севере

Читает Михаил Немцев

О появлении идеи о том, что из Европы в Азию можно попасть через Северный Ледовитый океан, — и об одном из первых европейцев на Крайнем Севере

23 минуты

3/8

Михаил Стадухин: что в XVII веке делали первопроходцы в Сибири

О самом интенсивном этапе освоения Сибири и Дальнего Востока — и о том, кого называют землепроходцами

Читает Михаил Савинов

О самом интенсивном этапе освоения Сибири и Дальнего Востока — и о том, кого называют землепроходцами

15 минут

4/8

Семен Дежнев: как первопроходцы дошли до самого края земли

О конкуренции между первопроходцами — и о том, где кончается Каменный Нос

Читает Михаил Савинов

О конкуренции между первопроходцами — и о том, где кончается Каменный Нос

16 минут

5/8

Витус Беринг: история одной беспрецедентной экспедиции и страшной гибели

О том, как проходила Вторая Камчатская экспедиция и чем закончилось путешествие корабля «Святой Петр» на Аляску

Читает Михаил Членов

О том, как проходила Вторая Камчатская экспедиция и чем закончилось путешествие корабля «Святой Петр» на Аляску

30 минут

6/8

Анна Беринг: первая пианистка Тихого океана

О жене капитан-командора Витуса Беринга и ее полном приключений путешествии на Охотское море

Читает Наталья Охотина-Линд

О жене капитан-командора Витуса Беринга и ее полном приключений путешествии на Охотское море

20 минут

7/8

Михаил Сидоров: история купца, который рекламировал Сибирь в России и Европе

О том, как вновь возникла идея морского пути по Северному Ледовитому океану — и что мешало русским предпринимателям развивать северные промыслы

Читает Михаил Агапов

О том, как вновь возникла идея морского пути по Северному Ледовитому океану — и что мешало русским предпринимателям развивать северные промыслы

17 минут

8/8

Владимир Иохельсон: как ссыльный студент стал великим антропологом

О поколении людей, которые начали исследовать Сибирь и Дальний Восток не по своей воле, но заложили фундамент наших знаний о народах Сибири и их языках

Читает Николай Вахтин

О поколении людей, которые начали исследовать Сибирь и Дальний Восток не по своей воле, но заложили фундамент наших знаний о народах Сибири и их языках

Витус Беринг родился в 1681 году, то есть на самом излете XVII века. Величайший путешественник, именем которого названо множество географических объектов: знаменитый пролив, который отделяет Азию от Америки; самое северное море, принадлежащее к бассейну Тихого океана; реки, рифы; древняя, давно исчезнувшая суша, которая соединяла Азию с Америкой, — Берингия; остров, о котором я вам расскажу, поскольку он сыграл определенную трагическую роль в судьбе этого человека… То есть его имя отразилось на географической карте в массе разных объектов. Чем же он заслужил эту известность, которая уже почти триста лет заставляет людей вспоминать о нем?

Беринг — датчанин. Родился в Дании в семье среднего класса, как мы бы сказали сейчас: его отец был таможенным чиновником и одновременно церковным старостой. С молодости Беринг пристрастился к морю: в то время морские путешествия и плавания были очень популярны. Он был сначала юнгой, после — младшим офицером; на датских судах посетил Индию, ездил по Европе и по Балтике. И еще молодым человеком, в двадцать два года, он попадает на русскую службу. Это эпоха Петра I, который, открыв «окно в Европу», пытался превратить Россию в настоящую европейскую страну, что ему удалось. Чтобы решать огромные задачи, которые он ставил перед собой, он привлек на службу России, в том числе русскому флоту, большое количество европейцев.

Беринг приехал в Петербург, который тогда только-только был создан. И в 1725 году Петр I задумал Камчатскую экспедицию и по рекомендации Адмиралтейства предложил Берингу ее возглавить. В 1725 году Беринг выехал из Петербурга в Сибирь. И в том же самом году умер Петр I — император, который задумал этот дерзкий план.

Беринг действительно добрался до Камчатки и прошел через Берингов пролив, тем самым доказав, что Америка с Азией не соединяется. Уже впоследствии не менее выдающийся путешественник Джеймс Кук присвоил этому проливу имя Беринга — с тех пор он и называется Беринговым проливом.

Первая экспедиция длилась пять лет, и уже в 1730 году Беринг вернулся в Петербург. После этого он имел дело уже с наследниками Петра — в частности, императрицами Екатериной I и Анной Иоанновной. Они решили продолжить начатое Петром дерзкое предприятие и освоить дальневосточные пространства, к которым Россия только-только протянула руку.

Камчатка, которая была основным объектом плавания Беринга, сравнительно недавно, за несколько десятков лет до того, была освоена первопроходцами — казаками и промышленниками. Любопытно, что они пришли на Камчатку не с моря, как, казалось бы, полагалось выдающимся мореплавателям, а с севера: Камчатка была открыта с Чукотки. Анадырский острог, находившийся недалеко от того места, где сейчас стоит город Анадырь, был центром, откуда двигались эти казаки, первопроходцы. Это были лихие ребята, которые в основном по суше и по рекам достигли этого огромного полуострова на северо-востоке Азии. Атласов — человек, которому, как считается, Россия обязана присоединением Камчатки, — был всего на двадцать лет старше Беринга.

И возникает идея Второй Камчатской экспедиции: надо не просто проплыть через этот пролив и доказать, что Америка не соединяется с Азией, а достичь самой Америки и понять, действительно ли это Америка или это что-то совсем другое — и что там вообще есть. Этот грандиозный план принято называть в историографии не просто Второй Камчатской экспедицией Беринга, а Великой Северной экспедицией. Задумка была в том, чтобы пройти, описать и картографировать все побережье Северного Ледовитого океана на Азиатском материке. Дать культурное, этнографическое, зоологическое, флористическое и, безусловно, морское описание.

Вторая экспедиция выехала из Петербурга в 1733 году, то есть только через четыре-пять лет после возвращения Беринга из первой экспедиции. Она состояла из множества разных отрядов, в числе которых были выдающиеся мореплаватели и путешественники: братья Лаптевы, Шпанберг, которому было поручено из Камчатки найти путь в Японию, и многие другие. В том числе Чириков, который должен был вместе с Берингом на двух кораблях добраться до Америки. Сама идея — достичь американских берегов через Тихий океан — была осуществлена им впервые, если не считать испанских конкистадоров, которые переходили Тихий океан не на севере, а в тропической зоне.

Человек, который об этом ничего нe знает, подумает, что Беринг в Петербурге сел на корабль и поехал. Но какой корабль и куда ехать? Безусловно, корабли были в Петербурге, но куда плыть? Где находится эта Камчатка? Не было никаких карт, никаких лоций. Наконец, было непонятно, можно ли вообще туда проплыть, Северный Ледовитый океан непроходим. Значит, надо было проехать через всю Сибирь сушей, чтобы добраться до никому не известной земли Чукотки, которая непонятно-где и как соединяется с сушей. И оттуда надо было на чем-то плыть дальше — то есть прямо там строить какие-то корабли.

И вот представим себе: из Петербурга отправляется огромная толпа. Экспедиция росла по дороге, и несколько сот человек прибывают сначала в Тобольск, из Тобольска следующий главный пункт — Якутск. Группа, с которой Беринг едет из Тобольска в Якутск, — примерно триста человек. Они приезжают в Якутск. В Якутске в середине XVIII века живет от силы две тысячи человек, и вдруг на них сваливаются все эти люди, которые везут с собой из Европейской России все, что нужно для постройки кораблей на берегу Охотского моря: металлические конструкции, например якоря, все, что нужно для плавания… Представьте себе, внезапно город должен увеличиться в численности примерно на одну пятую. Путешествие до Охотска длится три с лишним года. Нам сейчас сложно представить себе, какие это были усилия, где люди останавливались, где спали, что ели, где добывали еду — мало кто этим интересуется, но когда мы начинаем выяснять, то понимаем, что уже это колоссальный подвиг для того времени.

Они выехали из Петербурга в 1733 году и только за семь лет наконец добираются до Камчатки. Камчатка еще почти пустая. На западном берегу, на Охотском море, есть несколько острогов, то есть первых русских поселений. Но Беринг хочет на тихоокеанское побережье. Он первый добирается до Авачинской губы. В честь построенных в Охотске кораблей он назвал там новое маленькое поселение Петропавловском — сегодня это столица Камчатки, довольно большой город Петропавловск-Камчатский.

В Охотске Беринг успел построить два корабля: «Святой Петр» и «Святой Павел». 5 июня 1741 года Беринг и Чириков на кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» отплыли из Петропавловска-Камчатского к берегам Америки. Туман и непогода 21 июня разлучили корабли. В дальнейшем каждый из кораблей продолжил плавание самостоятельно. Это практически Колумбова задача — только Колумб не знал, что он должен найти Америку, а они знали и искали именно ее. Эту задачу они смогли осуществить: они добрались до Аляски и по дороге открыли остров Кадьяк и ряд более мелких островов.

Георг Стеллер — еще один выдающийся исследователь Камчатки и вообще знаменитый натуралист с трагической судьбой — написал об этом путешествии: «Время, затраченное на исследования, находилось в таком соотношении ко времени подготовительных работ: десять лет было затрачено на приготовление к этой великой задаче — и десять часов на саму работу». На десять часов Беринг разрешил Стеллеру спуститься на землю Америки, все остальное время было проведено в пути. Десять лет: все эти муки, чудовищное путешествие через Сибирь, сложности в отношениях между людьми — и десять часов там. После этого они стали спешно возвращаться на Камчатку. Второй корабль они к этому времени потеряли: «Святой Павел» под руководством Чирикова прошел отдельным путем и тоже добрался до Америки.

Следует отметить одно важное обстоятельство, что в сильнейшей степени предопределило неудачу плавания Беринга в тот год. Карты северо-восточной части Тихого океана были составлены столь неточно, что на них можно было полагаться лишь с большой осторожностью. Капитан-командору предписывалось прежде всего отыскать и картировать гипотетическую землю Хуана де Гамы, якобы некогда открытую этим испанским мореплавателем. Её нанёс на карту известный петербургский академик Ж.Н. Делиль. Трудно сказать, чем руководствовался этот учёный, но такая земля не существовала. Для того чтобы убедиться в этом, Берингу пришлось потратить часть драгоценного времени, которого (в условиях короткой навигации северных широт) ему не хватило, чтобы в дальнейшем добраться до Камчатки. Позже об этом писал опытный штурман корабля «Святой Пётр» швед Свен Вексель. Вот его слова: «Карта Делиля была неверной и лживой, ибо в противном случае мы должны были достичь земли Хуана де Гамы… Кровь закипает в жилах, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой, в результате чего все рисковали жизнью и добрым именем. По вине этой карты почти половина нашей команды погибла напрасной смертью».

Цинга, страшная болезнь этого времени, стала поражать команду. Люди начали умирать. От Аляски до Камчатки довольно близко, но в пути из-за болезней команда перестала нормально управлять кораблем. Штурман «Святого Петра» Свен Ваксель, швед, писал об этом: «Корабль плыл, как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления и шел по воле волн и ветра…» Они шли, не понимая куда: им надо было только быстрее добраться до Камчатки.

И наконец 4 ноября (уже осень — а вышли они где-то поздней весной) они увидели землю: высокие горы, покрытые снегом. Они решили, что это Камчатка, подошли к ней. Перед берегом был риф: пока они раздумывали, как им высаживаться, огромной волной судно перебросило через этот риф, и они высадились, будучи уверенными, что сейчас они встретят людей и те помогут им добраться до Петропавловска. Но оказалось, что это необитаемый остров.

Этот остров впоследствии был назван именем Беринга — это остров Беринга в группе островов, которые сегодня являются частью Камчатского края. Они называются Командорские острова, тоже в честь Беринга, потому что после первой экспедиции ему был дарован почетный титул капитан-командора. Это была единственная часть Алеутской гряды, которая никогда не была заселена алеутами. В XX веке там были археологические разведки, в ходе которых пытались хоть что-то найти — но никаких следов пребывания человека до экспедиции Беринга ни на острове Беринга, ни на втором острове, Медном не было обнаружено. То есть это были абсолютно необитаемые острова.

Итак, в ноябре их выбросило на безжизненный берег, и они стали вырывать на этом пустынном берегу ямы, чтобы там жить. Потому что, если просто лечь на землю, тебя снесет ветром. Надо было где-то укрыться. Тем более что почти все люди были больны цингой.

Беринг, которому как раз исполнилось 60 лет (для того времени это огромный возраст), спустили в яму. В этой яме его постоянно заносило песком по грудь; те, у кого еще были силы, пытались его расчищать. Моряки умирали один за другим. Беринг скончался 8 декабря 1741 года. Всего до наступления лета 1742 года умерли 19 моряков.

Захоронение Витуса Беринга было обнаружено Российско-датской экспедицией на острове Беринга 6 августа 1991 года. С захоронения были сделаны 3 копии: 1 — хранится в Краеведческом музее г. Петропавловск-Камчатский; 2 — в Историческом музее г. Хорсенса (Дания). Третья авторская копия (подлинник) передана в Биологический музей имени К. А. Тимирязева автором — Виктором Николаевичем Звягиным. (Звягин Виктор Николаевич — заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор).

Выжившие перезимовали на этом острове Беринга. Двое руководителей — штурман Свен Ваксель, который принял на себя мореходное командование экспедицией, и натуралист Георг Стеллер, о котором я уже упомянул, — оставили подробные дневники с описаниями всей экспедиции, и в том числе пребывания на Командорах. Когда кончилась зима, они добрались до своего судна, смогли его разобрать и из его частей построили небольшой бот, в котором порядка 40 выживших смогли добраться до Камчатки.

Все фотоматериалы взяты из открытых источников.

1Авачинская бухта

Великая Северная экспедиция была осуществлена русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии в 1733—1743 годах. Экспедиция состояла из семи самостоятельных отрядов, за каждым из которых был закреплен свой участок. Витусу Берингу было поручено возглавить Великую Северную экспедицию. В его задачи входила не только координация работы всей экспедиции, но и непосредственное руководство одним из ее отрядов. Помощником Беринга вновь, как и в Первой Камчатской экспедиции, был назначен Алексей Чириков. Беринг и Чириков должны были пересечь Сибирь и от Камчатки направиться к Северной Америке для исследования её побережья.

Все необходимое снаряжение и продовольствие для экспедиции было подготовлено к лету 1740 года. Тогда же в Охотске под руководством корабельных мастеров Козьмина и Рогачева была закончена постройка двух судов. 8 сентября 1740 года пакетботы «Святой Петр» под командованием Беринга и «Святой Павел» под командованием Чирикова вышли из Охотска. Суда прошли между южной оконечностью Камчатки, называемой мыс Лопатка, и самым северным из Курильских островов. Пройдя 26 сентября пролив, они продолжали идти курсом на северо-запад по направлению к Авачинской бухте. 27 сентября пакетботы подошли к Авачинской бухте, однако тут им встретился густой туман и штормовая погода, так что они были вынуждены снова выйти в море. Наконец 6 октября 1740 года участникам экспедиции удалось войти в Авачинскую бухту и в тот же день стать на место зимовки, которое они назвали Петропавловским портом, поскольку оба судна, носившие имена святых Петра и Павла, были первыми кораблями, которые воспользовались этой гаванью. Здесь было заложено поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки — город Петропавловск-Камчатский.

В течение всей зимы между офицерами шли рассуждения о дальнейшем маршруте. Был созван совет из всех офицеров и штурманов, на который, согласно инструкции, был приглашен прикомандированный к экспедиции профессор астрономии Делакройер, француз по происхождению. Мнения участников совета разделились: были предложения плыть на северо-восток, на восток, а Делакройер предложил плыть на юго-восток, где, по его мнению, должна была находиться так называемая земля Хуана де Гама. После обсуждения было принято решение исследовать эту землю, а затем продолжить путь к берегам Америки.

2Мыс св. Илии

Утром 4 июня 1741 года «Святой Петр» и «Святой Павел» вышли из Авачинской бухты. Участники экспедиции рассчитывали уложиться в такие сроки, чтобы к концу сентября снова вернуться сюда же.

Достигнув 47° с. ш., где должна была находиться мифическая земля, участники плавания пришли к выводу о том, что ее не существует, а время и силы экспедиции были потрачены напрасно. Суда повернули на север. Условия плавания были сложными, мешали штормы и густые туманы. Чтобы не потеряться в тумане, на кораблях стреляли из пушек или били в колокол. 19 июня ни выстрелы, ни удары колокола не помогли — суда разлучились. В течение трех дней Беринг и Чириков тщетно пытались найти друг друга, после чего Беринг отдал приказ двигаться на север, а Чириков взял курс на северо-восток.

Около четырех недель «Святой Петр» продолжал плавание к западным берегам Америки. В первой половине июля по курсу судна стали видны неясные очертания земли — корабль шел вдоль Алеутских островов. 16 июля 1741 года участники экспедиции наконец увидели берег с высокими горными хребтами, покрытыми снегом. Это была долгожданная Америка.

«Мы поплыли дальше, стремясь подойти ближе к берегу, но из-за небольшой силы и переменчивости направления ветра не могли достигнуть его ранее, чем 20 июля, когда вечером в 6 часов бросили якорь на глубине двадцати двух сажен на мягком глинистом грунте вблизи довольно большого острова, расположенного неподалеку от материка. В 8 часов вечера мы послали к берегу шлюпку с заданием — разыскать пресную воду и нашу большую лодку с флот-мастером, ныне капитаном, Софроном Хитрово, чтобы подробнее разведать бухту и побережье и выяснить, не найдется ли более удобного рейда или гавани. Лодка скоро вернулась к кораблю, и Хитрово доложил, что в проходе между несколькими островами, расположенными в недалеком расстоянии, имеется хороший рейд, в котором можно укрыться от ветров почти всех направлений», — писал участник экспедиции Свен Ваксель. К тому времени Беринг уже плохо себя чувствовал, поэтому он даже не высадился на американский берег.

Хитрово рассказал участникам экспедиции, что на одном из островов он обнаружил несколько небольших построек. Он отметил, что местные жители, очевидно, имеют топоры и ножи, так как их постройки обшиты гладкими досками и украшены резьбой. Беринг отправил на остров натуралиста Стеллера в сопровождении казака Лепехина. Стеллер провел на берегу 10 часов, за это время он осмотрел жилища индейцев, составил описание около 160 видов местных растений, а также описание некоторых представителей фауны (тюленей, китов, акул, морских бобров, лисиц, нескольких видов птиц, в том числе хохлатую сойку, впоследствии названную его именем).

Участники экспедиции пополнили запасы пресной воды, и 21 июля в 6 часов утра отошли от этого места. На карте они пометили название этого места «мыс св. Илии», так как оно представляло собой длинную выступающую полосу земли, а по календарю день, в который они прибыли к этому месту, был обозначен днем св. Илии. Позднее, уже в 19 веке, остров получил название Каяк.

3Острова Шумагина

Экспедиция продолжила путь, двигаясь на запад. К концу августа участники экспедиции стали сильно хворать цингой. Запас пресной воды понемногу приходил к концу, и было решено снова поискать землю. 29 августа экипаж «Святого Петра» увидел землю с севера, а 30 августа бросил якорь между несколькими островами. Острова обозначили Шумагинскими, так как там был похоронен первый умерший член команды, под фамилией Шумагин.

Не смотря на плохое качество воды, было принято решение запастись ей в максимальных количествах. На это ушел целый день. Ночью участники экспедиции заметили огонь на берегу соседнего небольшого острова. На следующий день была подготовлена шлюпка, и шесть человек, включая переводчика, отправились на остров. Они отплыли от судна утром и благополучно достигли острова, там они нашли костер, в котором еще не погас огонь, но люди уже исчезли.

Встреча русских с алеутами (рисунок Свена Вакселя)

После исследования острова экипаж снова вышел в море, однако вынужден был вернуться, так как разыгрался юго-западный шторм, сопровождавшийся сильным ливнем. 5 сентября они снова пытались выйти в открытое море, но из-за сильного юго-западного ветра вынуждены были снова повернуть обратно. Однако эти промедления позволили участникам экспедиции все-таки познакомиться с местными жителями. С одного из близлежащих островов они услышали голоса и крики людей и увидели разведенный там костер. Вскоре показались две небольших байдарки, сделанные из тюленьих шкур. В каждой байдарке сидело по одному человеку. Они подплыли к «Святому Петру» и жестами приглашали выйти к ним на берег. На берег были посланы трое членов экипажа. Так произошла первая встреча с местными жителями — алеутами.

4Остров Беринга

Обратный путь был тяжелым. Туманы и штормы затрудняли движение судна. Заканчивались вода и провиант. Цинга изводила людей. «Святой Петр» дрейфовал по морю до 4 ноября, когда в 8 часов утра экипаж корабля увидели землю — высокие горы, покрытые снегом. Приблизился к земле корабль уже с наступлением темноты. К вечеру начал усиливаться ветер. «Св. Пётр» бросил якорь недалеко от берега, но ударом волны его сорвало с якоря и перебросило через рифы в глубокую бухту у берега, где волнение не было таким сильным. Судно было сильно повреждено, но сумело встать на якорь.

6 ноября экипаж судна начал высаживаться на берег. В течение почти двух недель более здоровые участники экспедиции переправляли на берег больных товарищей. Беринга на носилках перенесли в специально подготовленную для него землянку. Во время высадки умерло девять человек. 28 ноября стоявший на якоре пакетбот штормом был выброшен на берег. Этому происшествию моряки не придали большого значения, так как были уверены, что находятся на Камчатке и смогут установить связь с местными жителями. Однако отправленные Берингом на разведку участники экспедиции, поднявшись на гору, установили, что место их высадки — необитаемый остров. Земля вся была покрыта снегом, с гор вытекала небольшая речка с отличной пресной водой, на берегу не росло никакого леса. Зимовать пришлось в землянках, накрытых брезентом.

Капитан Витус Беринг скончался 6 декабря 1741 года. Позднее этот остров будет назван в его честь. Оставшихся в живых моряков возглавил Свен Ваксель. Пережив зимние бури и землетрясения, команда смогла дотянуть до лета 1742 года. На острове можно было охотиться на песцов, каланов, морских коров, а с приходом весны — морских котиков. Охота на этих зверей была очень лёгкой, потому что они совершенно не боялись человека. Весной 1742 было начато строительство небольшого одномачтового судна из остатков полуразрушенного «Святого Петра». Среди морских офицеров специалиста по судостроению не оказалось, бригаду корабелов возглавил казак Савва Стародубцев, судостроитель-самоучка, который во время строительства экспедиционных пакетботов в Охотске был простым рабочим, а позднее был взят в команду. К концу лета новый «Св. Пётр» был спущен на воду. Он имел гораздо меньшие размеры: длина по килю — 11 метров, а ширина — менее 4 метров.

Смерть Витуса Беринга

Оставшиеся в живых 46 человек в страшной тесноте вышли в море в середине августа, уже через четыре дня достигли побережья Камчатки, а ещё через девять дней, 26 августа 1742, вышли к Петропавловску.

«Святой Павел» под командованием Чирикова 15 июля 1741 года достиг земли близ берегов Америки в районе 55° 11′ с. ш. и 133° 57′ з. д. Не найдя подходящего места для стоянки судна, экспедиция продолжила путь и 17 июля остановилась на широте 57° 50′. На берег была отправлена шлюпка с десятью матросами для разведки окрестностей и отыскания места для стоянки. В течение нескольких дней на судне ожидали возвращения группы, а затем на их поиски решено было отправить боцмана с матросом и двумя плотниками. Эта группа также не вернулась обратно. Пройдя вдоль берегов Америки около 400 верст, 26 июля Чириков принял решение отправиться в обратный путь. На судне разыгралась цинга, и к концу сентября среди экипажа не было ни одного здорового человека. Моряки умирали один за одним. Был болен и Чириков, а с 20 сентября он уже не мог выйти из каюты. Управление судном перешло к штурману Елагину. Утром 6 октября штурман наконец заметил вдали берег Камчатки, а 9 октября корабль встал на якорь в Авачинском заливе.

Перезимовав в Авачинской губе и оправившись от болезни, в начале лета 1742 года Чириков с оставшимися в живых членами экипажа «Святого Павла» вновь отправился в плавание к берегам Америки. Экспедиции удалось дойти до западного острова Алеутской гряды (острова Атту), но сильные ветры и туман не позволили продолжить плавание. На обратном пути пакетбот прошел на расстоянии видимости мимо острова, на котором находились моряки с потерпевшего крушение «Святого Петра». 1 июля 1742 года Чириков вернулся на Камчатку, откуда участники экспедиции направились в Охотск.

Источники: az.lib.ru, ru.wikipedia.org

Шаги командора на Дальнем Востоке, как заложили Петропавловск-Камчатский и о высадке в Америке

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

В начале XVIII века эпоха Великих географических открытий подошла к концу и на обитаемой части планеты осталось лишь несколько белых пятен. Одним из них была северо-восточная часть Евразии, другим — северо-западная часть Америки. Там, где сходились два континента, лежала Terra Incognita — неизвестная земля. Современные Камчатка, Чукотка и Аляска не только не были исследованы — не понятно было даже: соединены они перешейком или между ними существует пролив?

В 1648 году Семен Дежнёв уже прошел между Азией и Америкой, но его открытие осталось лишь на бумаге — сам он добрался до Москвы в 1664 году, а его отчет затерялся в архиве Якутского острога и был обнаружен лишь через 100 лет.

В 1719 году Петр I послал геодезистов Евреинова и Лужина на Камчатку и поставил им задание узнать «сошлася Америка с Азиею» или нет. В 1720 — 1921 гг. геодезисты на ладье «Восток» доплыли из Охотска до Камчатки, но во время шторма их ладья была повреждена и они вернулись в Охотск. В 1725 году для поиска места, где Азия сходится с Америкой была снаряжена новая экспедиция под командованием Витуса Беринга.

Витус Беринг

Беринг родился в 1681 году, в порту Хорсенс (Дания) в семье таможеника. После окончания школы, в возрасте 14 лет он записался в голландский морской флот, а позже окончил кадетский корпус в Амстердаме. В 1704 году он поступил на службу в русский флот, участвовал в Северной войне против шведов, затем в войне с Турцией.

С 1712 году Беринг плавал на Балтике, командовал кораблями «Перл», «Селафаил», «Мальбург». В 1713 году в Выборге женился на Анне Пюльзе, дочери местного коммерсанта — их брак стал счастливым, у них родились 8 детей, но только четверо дожили до взрослого возраста.

В 1724 году Беринг был уволен со службы, но затем вновь принят в чине капитана 1 ранга и выбран Петром I для особой миссии — экспедиции к северо-восточным пределам империи.

Карта 1-й Камчатской экспедиции Беринга. Фото: открытые источники

Первая Камчатская экспедиция

24 января 1725 года экспедиция выехала из Петербурга, а 28 января император Петр I скончался. Его вдова, императрица Екатерина I подтвердила инструкции, данные Берингу и предписала представителям властей в Сибири помогать экспедиции, всем, чем возможно. Кроме Беринга, в состав экспедиции вошли его помощник, лейтенант Алексей Чириков и еще 33 человека. С мужем отправилась и жена Анна Беринг с двумя сыновьями, правда, они доехали только до Охотска — в самой сложной части похода они не участвовали. Груз экспедиции двигался на 25 тяжелых подводах.

Витус Беринг со спутниками почти два года добирались до Охотска, куда прибыли осенью 1726 года. Еще два года ушло на то, чтобы добраться до Камчатки, а затем пересечь ее по суше, где в устье реки Камчатка было построено судно — бот «Святой Гавриил» для морской части экспедиции. 14 июля 1728 года «Святой Гавриил» вышел в море и взял курс на север.

В ходе плавания было описано восточное побережье Камчатки и Чукотский полуостров, где экспедиция Беринга открыла залив Креста, бухту Провидения и остров Святого Лаврентия. 14 августа 1728 года экспедиция достигла широты 67° северной широты, пройдя между Азией и Америкой в Чукотское море. После этого Витус Беринг повернул назад, посчитав задание выполненным: было доказано, что азиатское и североамериканское побережья не соединяются. При этом Америку они не увидели — при прохождении пролива стоял туман. Впоследствии ему это вменяли в вину.

В 1729 году, предвидя претензии, Витус Беринг сделал попытку достичь Америки, но через три дня после выхода в море, столкнувшись сильными ветрами, а затем с густыми туманами, вернулся и, впервые из мореплавателей, обогнув Камчатку с юга, открыл Авачинскую губу. После этого он пересек Сибирь и в 1730 году вернулся назад в Петербург.

Вторая Камчатская экспедиция