Как в СССР начали развивать массовый спорт

Автор:

01 марта 2021 20:22

Власти активно пропагандировали спорт и здоровый образ жизни, создавали спортивные клубы и движения на всех уровнях. Чемпионы становились национальными героями и кумирами миллионов.

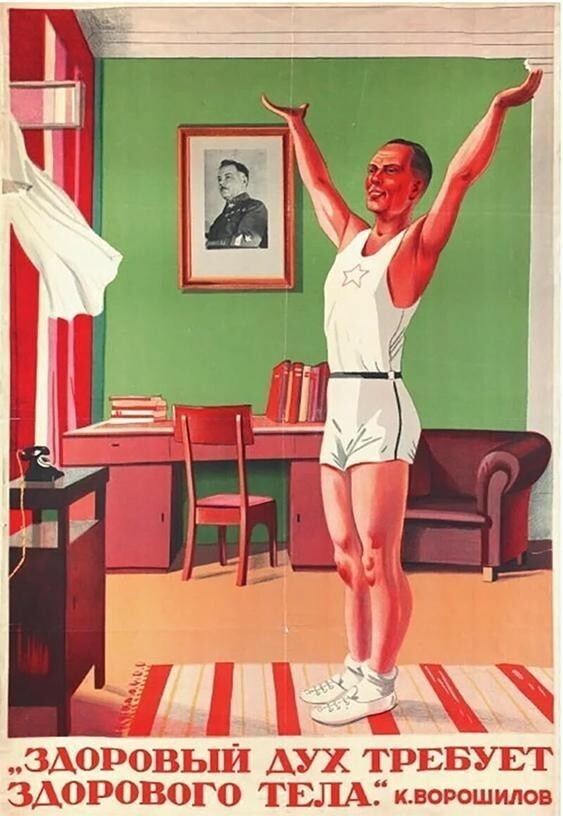

Практически с первых лет существования советская власть пропагандировала массовый спорт и развитие физической культуры. Для строительства новой страны нужны были крепкие и здоровые рабочие, солдаты, крестьяне, поэтому к спорту государственная система приучала граждан с самых малых лет. Сохранилось множество плакатов, пропагандирующих массовый спорт. «В здоровом теле — здоровый дух» — лозунг, знакомый и памятный всей стране.

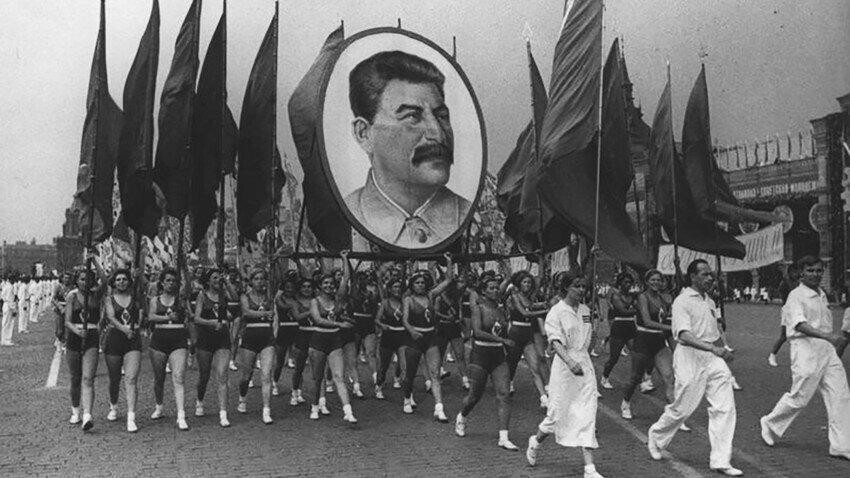

В 1930-х пропаганда спорта достигла, вероятно, своего апогея — за грандиозными спортивными парадами с трибуны мавзолея наблюдали Сталин, высшее партийное руководство и почетные зарубежные гости.

Это были масштабные шествия со спортивно-акробатическими и силовыми номерами, советскими флагами и огромными портретами Сталина. И уже сложно было понять, чего в них больше — спорта или политики.

Физкультурный парад на Красной площади

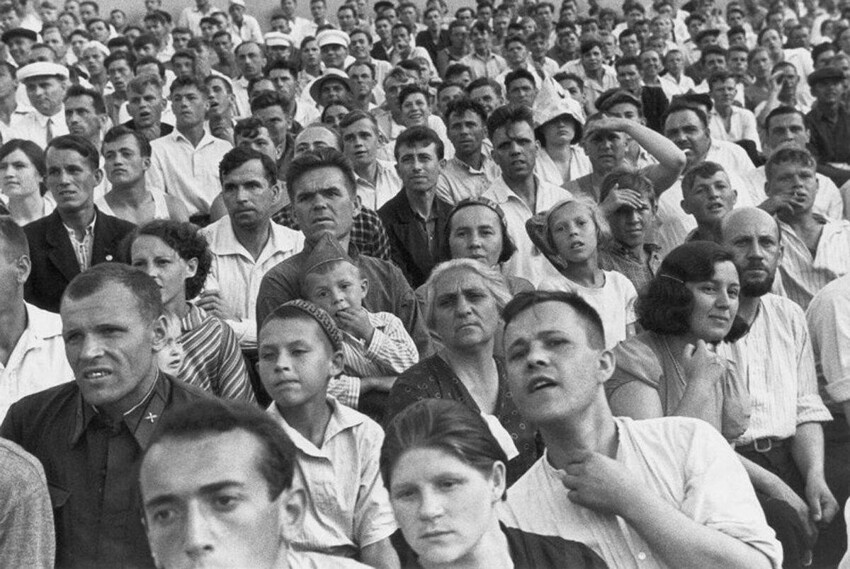

Один из самых масштабных парадов состоялся в 1945 году и был посвящен Победе во Второй мировой войне. В шествии приняло участие более 25 тысяч атлетов из 16 союзных республик.

Ведомственные и добровольные спортивные общества

Спорт в стране развивался через добровольные спортивные общества: практически при каждом колхозе, учебном заведении и предприятии были свои спортивные команды. Добровольные общества и профсоюзы активно привлекали новых членов. Например, если в 1928 году лишь 53 тысяч сельских жителей состояли в спортивных кружках, то к 1935 году их число превысило полмиллиона.

Самым крупным добровольным спортивным обществом в стране был «Спартак», основанный в 1935 году среди профсоюзов Промысловой Кооперации. Через два года после создания, в обществе уже состояло более 120 тысяч физкультурников. Позже общество объединяло работников торговли, легкой и пищевой промышленности, гражданской авиации, автотранспорта, просвещения, культуры, здравоохранения и многих других областей, и к середине 1950-х более 450 тысяч человек были его членами.

Также огромное количество спортивных обществ были ведомственными: например, существующие до сих пор «Динамо» — это общество министерства внутренних дел (при Сталине — народный комиссариат внутренних дел НКВД), и ЦСКА — центральный спортивный клуб Армии. Для них строились спортивные площадки, стадионы, бассейны. Для «Динамо» в 1928 году построили самый крупный на тот момент стадион в стране, который вмещал 25 тысяч зрителей.

Свои команды были и у воздушных сил, например, в Московском военном округе после войны ВВС курировал сын Сталина Василий. Он же активно развивал спорт и создал при ВВС Московского округа футбольную, хоккейную и баскетбольную команды.

Сам Сталин любил футбол — ради него, например, в 1936 году устроили матч прямо на Красной площади, разложив для этого на брусчатке ковер площадью 9 000 кв. метров!

Футбол на Красной площади.

О футболе при Сталине ходили легенды: одна из них гласит, что в перерыве олимпийского матча 1952 года, когда советская команда проигрывала Югославии, позвонил сам Сталин и пригрозил, что «фашистам из клики Тито» советским футболистам проигрывать не позволительно! Наведенный страх привел к ничьей.

СССР и Олимпийские игры

С Олимпийскими играми у советской власти долгие годы были сложные отношения. Первая Олимпиада после революции прошла в 1920 году, но Олимпийский комитет тогда еще не признал Советскую Россию. Следующие игры в 1924 году игнорировала уже сама СССР — партия отказалась от участия в «буржуазном» мероприятии.

Олимпийские игры считались в СССР враждебными вплоть до 1952 года — в XV летних играх в Хельсинки советские спортсмены впервые приняли участие и получили второе место за общее число медалей.

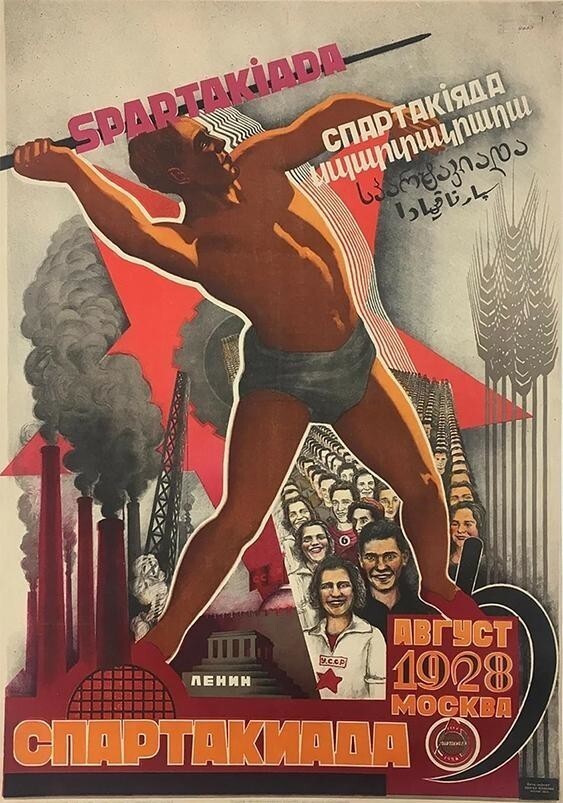

Из-за идеологических разногласий не участвовали советские спортсмены и в чемпионатах мира и Европы. Вместо этого в 1920-30-х годах СССР устраивала альтернативные соревнования — Спартакиады, названные в честь римского предводителя восстания рабов Спартака. На эти турниры приглашали и спортсменов из других стран, где были социалистические и рабочие организации.

Почтовые марки Спартакиады.

Так в 1928 году в Москве прошла Всесоюзная спартакиада, в которой приняли участие более 7 тысяч спортсменов, в том числе более 600 иностранцев из рабочих спортивных организаций 17 стран, от США до Германии.

Свой спорт: от названий до видов

СССР отказался не только от западных соревнований. В рамках кампании «по борьбе с низкопоклонством перед Западом», правительство даже переиначило многие спортивные термины на русский лад. Так, например, заменили многие названия ударов в боксе — апперкот стали называть исключительно «ударом снизу», а хук — «боковым ударом», а в спортивной борьбе французский суплес переименовали в «бросок прогибом».

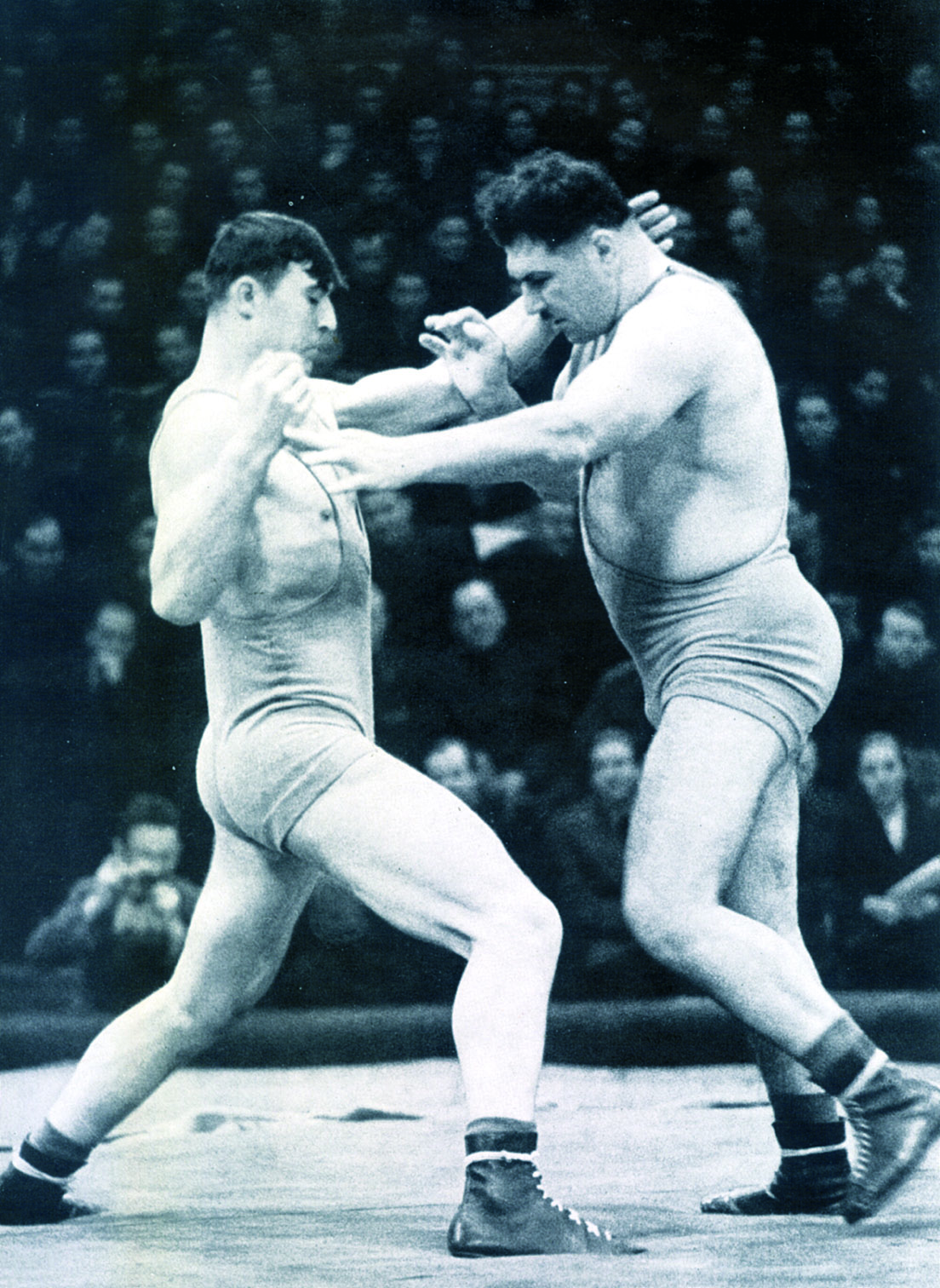

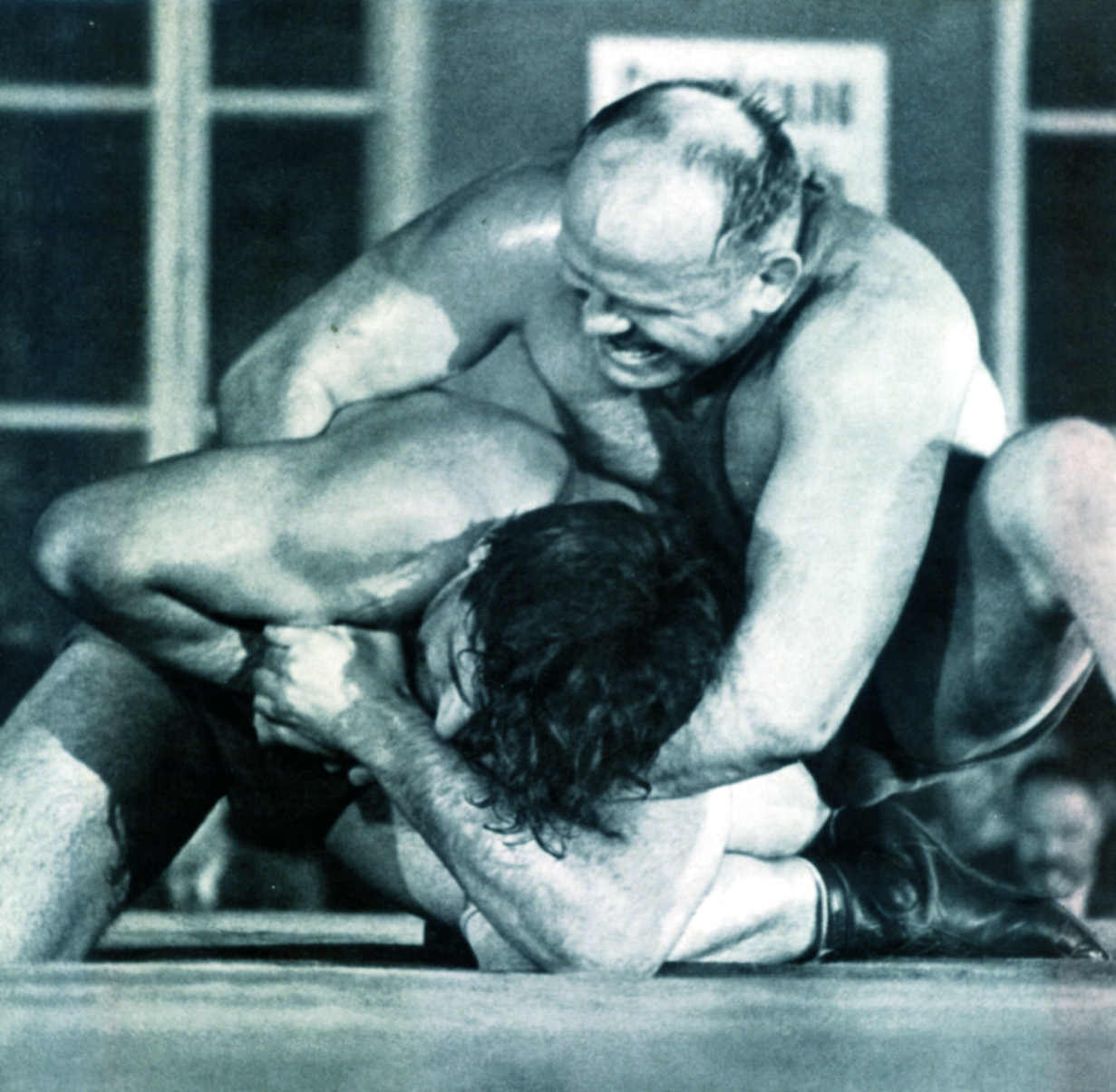

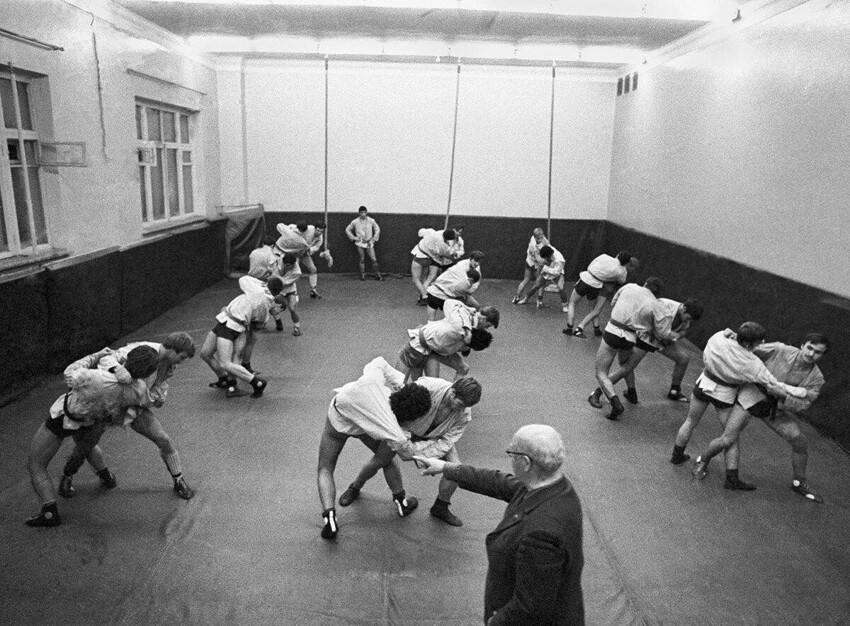

Кроме того, в СССР стали придумывать свои виды спорта. Так, в 1930-х в СССР запретили восточные боевые искусства джиу-джитсу и дзюдо. На замену им придумали «идеологически верный вид борьбы» — самбо (самооборона без оружия). В 1960-х годах этот вид спорта даже признало мировое сообщество и включило в ряд турниров.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Харлампиев , стоявший у истоков нового вида спорта самбо, во время занятий в секции. Вячеслав Ун Да-син/TASS

В СССР также создали игру на основе волейбола — мяч также нужно было перекидывать между командами через сетку, но его не отбивали, а ловили. Это была игра для пионеров-школьников, ее так и назвали — «пионербол».

Спорт и репрессии

Несмотря на активную популяризацию спорта, многие спортсмены не избежали массовых репрессий конца 1930-х. Тех, кто бывал на турнирах за границей, легко было обвинить в шпионаже, а на особо успешных запросто доносили завистники.

Доходило до абсурда — например, лыжный клуб при Государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма был признан террористическим — студентов-лыжников арестовали, а руководителя расстреляли.

Прямо во время тренировки арестовали рекордсмена по прыжкам в высоту Николая Ковтуна. Он провел в лагерях более 10 лет только за то, что его родители еще до революции работали на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине — среди бывших работников этой дороги и их семей в 1930-х развернули кампанию по «ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров».

Основатель футбольной команды «Спартак», член сборной СССР по футболу Николай Старостин.

По доносу в ГУЛАГ попал и руководитель спортивного общества профсоюзов «Спартак» Николай Старостин. Есть легенда, что истинной причиной заключения Старостина была победа его футбольной команды в Кубке СССР 1939 года. «Спартак» обыгрывал ведомственный клуб «Динамо», а также клуб с говорящим названием «Сталинец» (сейчас это клуб «Зенит»).

И таких историй репрессий в спорте было очень много, но возможно, это всего лишь истории.

Источник:

Еще крутые истории!

Новости партнёров

реклама

После революции

1917 г. вся сформированная ранее система

управления физической активностью и

спортом в России была упразднена и

некоторое время не функционировала

вовсе. Казалось, что раздираемому

политическими потрясениями и вооруженным

противостоянием обществу не до физкультуры

и спорта.

Однако очень скоро

выяснилось, что это не так. Новому

советскому государству требовалась

хорошо обученная и боеспособная армия,

создать которую без соответствующей

системы

физической подготовки не удавалось

никому. И уже в апреле 1918

г. Всероссийский Центральный Исполнительный

Комитет издает

декрет «Об обязательном обучении

военному искусству», согласно

которому в обязательном порядке все

мужчины в возрасте от 16 до 40 лет

привлекались к изучению военного дела

и прохождению физической подготовки.

В

целях практической реализации декрета

7 мая 1918 г. был образован

специальный орган для осуществления

руководства военной подготовкой

трудящихся — Центральный отдел всеобщего

военного обучения (Всевобуч), который

стал первой советской

управленческой структурой, взявшей на

себя руководство физкультурно-спортивной

отраслью.

Для проведения

физической подготовки в регионах страны

в

составе местных военных комиссариатов

создавались соответствующие

отделы, которые и проводили спортивную

работу. Уже в

1918 г. начали функционировать первые

ячейки и кружки Всевобуча, комсомольские

спортивные общества «Муравей» (Москва),

«Спартак» (Петроград), «Красный молодняк»

(Минск) и некоторые другие.

Постепенно

физкультурно-спортивное движение

набирало силу, в него вовлекались все

новые люди и организации. Залогом

массовости стало то обстоятельство,

что для подавляющего большинства

рабочих и крестьян занятия спортом в

дореволюционное

время фактически были недоступны;

физической культурой

и соревновательной деятельностью

занимались в основном состоятельные

слои общества, располагавшие деньгами

и досугом.

В первые годы

советской власти вовлечение в

физкультурно-спортивное движение

происходило как на добровольной основе,

так и за счет принуждения. И такая

политика стала приносить

свои плоды — все большее количество

людей почувствовало вкус к физкультуре

и спорту, стали развиваться спортивные

школы и

общества, дала первые ростки спортивная

наука. Интерес населения к физическому

воспитанию и спорту всячески поощрялся

партийными, комсомольскими и профсоюзными

организациями. При их активном участии

в 1920-е гг. повсеместно проводились

легкоатлетические и велосипедные

соревнования,

кроссы, лыжные гонки. В мае 1920 г. Всевобуч

провел по многих

городах День спорта.

Р

асширявшемуся

физкультурно-спортивному движению со

временем

становилось тесно в рамках военного

обучения. Быстро менявшаяся ситуация

настоятельно требовала реорганизации

управленческих структур, корректировки

организационно методической

деятельности. В том же 1920 г. при Всевобуче

был создан

Высший совет физической культуры,

который взял на себя

управленческую и координационную работу

по взаимодействию

государственных и общественных спортивных

организаций, составлению планов

физкультурно-спортивной подготовки и

соревновательной деятельности. Возглавил

Высший совет физической культуры

известный партийный и военный деятель

Н.И. Подвойский.

Николай Ильич

Подвойский (1880-1948)

— начальник Всевобуча и частей особого

назначения; председатель Высшего совета

физической культуры в 1920-1923 гг.

В

1922 г. закончилась гражданская война

и Всевобуч был расформирован. На повестку

дня вновь встал вопрос о системе

управления

отраслью физической культуры и

спорта в стране, о ее задачах и функциях.

По этому

поводу было много дискуссий, споров и

предложений как методологического, так

и организационного характера.

В части методологических

платформ предлагалось несколько

управленческих и программно-целевых

подходов, которые заключались в следующем.

Представители

медицинского

направления делали

акцент в физической культуре на

гимнастике. Они считали, что профилактическая

лечебная гимнастика, став всеобщей в

практике школ

и спортивных кружков, может не только

устранить возможность

производственных заболеваний, но и

создать связи между процессом работы

и физическим воспитанием.

Специфической

разновидностью этого направления

явилась концепция гигиенистов,

которые

исходили из того, что эксплуатация и

нездоровый образ жизни прошлого поколения

закономерно ослабили организм рабочих

и их детей. Для них работа означала лишь

ощутимую усталость, вследствие чего

большинство видов спорта, требовавших

значительных нагрузок, нежелательны

и даже вредны для организма. Подобная

система взглядов

предполагала такие цели управления

физкультурой и спортом, как содействие

гимнастике в школе, семье и на производстве

и сокращение поддержки спорту высших

достижений.

Иную

точку зрения высказывали сторонники

художественного

физического воспитания. Пролетарская

физическая культура

совершенно особая, утверждали они, и

радикальным образом отличается от

буржуазной системы гимнастики и

тренировки. Новые подходы заключались

в том, что основными инструментами

физического воспитания становились

стилизованные формы рабочих движений

(загребание угля, пиление, строгание).

Значительная роль отводилась также

зрелищным демонстрациям, где упражнения

следовало выполнять с выразительной

силой наподобие балета. Это направление

не выступало против спортивной

деятельности, но отрицало право на

существование личных соревнований.

Были также и другие

концепции, которые по-разному рассматривали

развитие физического воспитания и

спорта в стране, предлагали различные

(подчас взаимоисключающие) цели и задачи

физкультурно-спортивной отрасли, формы

и способы управления

ею.

Не менее бурными

были дискуссии по организационным

вопросам. Например, руководящие работники

Всевобуча предложили образовать

российский союз красных организаций

физической

культуры как единую в стране общественную

структуру,

членами которой могли бы стать все

спортивные клубы и общества.

Центральный

Комитет комсомола выступил с критикой

подобного

предложения, полагая, что создание

такого союза создаст нездоровую

конкуренцию между комсомолом и вновь

созданной организацией.

Правительство

прислушалось к мнению руководителей

комсомола

и 27 июня 1923 г. приняло решение о создании

Высшего совета

физической культуры (ВСФК) при ВЦИК

РСФСР и упразднении саморегулирующихся

спортивных организаций.

Специальным

законодательным актом «О высших и

местных

советах физической культуры трудящихся

РСФСР» устанавливалось,

что ВСФК учрежден при правительстве на

правах постоянной комиссии для

оптимального управления и координации

организаторской, научной и учебной

работы в физкультурно-спортивной сфере

различных министерств и ведомств. В

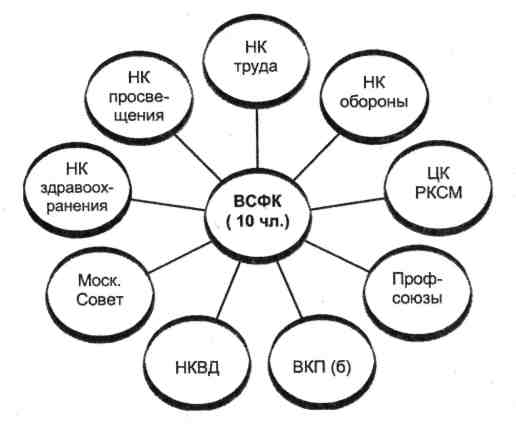

соответствии с поставленной целью

формировался состав ВСФК, в который

вводились представители наркоматов

(министерств)

обороны, труда, просвещения, здравоохранения

и внутренних дел. Помимо этого в состав

совета вошли представители Коммунистической

партии (отдел агитации и женотдел),

профсоюзной и комсомольской организаций

(рис. 2).

П

омимо

создания ВСФК как центрального органа

управления физкультурно-спортивной

отраслью РСФСР в губерниях и

крупных уездах создавались местные

советы физической культуры.

В их функции входили управление

физкультурно-спортивным

движением, развитие сети спортсооружений,

пропаганд идей здорового образа жизни,

расширение численности спортсменов и

физкультурников, осуществление учета

и контроля за выполнением решений

вышестоящих органов.

Рис.

2. Состав

Высшего совета физической культуры и

спорта РСФСР (1920-1923)

Управленческая и

организационная работа российского

ВСФК послужила примером для других

союзных республик. Аналогичные советы

были созданы при ЦИК Украины, Белоруссии,

Закавказской Федерации, Узбекистана и

Туркмении.

Следует отметить,

что ВСФК России и других республик

осуществляли управление физкультурно-спортивной

отраслью на подведомственных им

территориях не напрямую, а опосредованно,

вырабатывая управленческие решения

для соответствующих правительств (ЦИК),

имеющих необходимые полномочия. Это в

известной мере тормозило эффективную

работу ВСФК, так как отчасти утрачивалась

оперативность в принятии управленческих

решений, не все члены правительства

были компетентны в вопросах физического

воспитания и спорта, что порождало

разнобой и субъективизм при реализации

многих предложений.

Помимо управленческой

весьма острыми были и проблемы иного

характера. Основные из них:

•Социальные

проблемы. В период

с 1921 по 1930 г. в стране проводилась политика

нэпа и общество было разделено на

отдельные классы и социальные группы

— кулаков, нэпманов, рабочих, крестьян-бедняков

и середняков. Наиболее просвещенная и

состоятельная часть населения создавала

свои спортивные клубы и общества,

осуществляла самоуправление ими и не

хотела подчиняться распоряжениям

государственных органов, так как была

финансово и организационно независимой.

Подобная политика «неприсоединения»

никоим образом не устраивала

правительственные органы,

которые справедливо полагали, что это

— основа будущей оппозиции.

-

Культурные

проблемы. Не

следует забывать о том, что отрасль

физической культуры и спорта в те годы

делала только

первые шаги в массы. Следовательно, в

этом направлении нужно было разрешить

ряд серьезных проблем — значительный

уровень пьянства, предрассудки и

предубеждения

(особенно по поводу женского спорта),

неграмотность, сословные и религиозные

стереотипы. Помимо перечисленных

сложным оставался вопрос построения

новой пролетарской культуры, которая

должна была в корне отличаться от

буржуазной. И здесь наблюдалась довольно

значительная дифференциация идей и

мнений — присутствовали так называемое

рекордсменское направление,

культурно-массовый гигантизм,

«изоляционизм» в международном

сотрудничестве с буржуазными спортивными

организациями и пр. -

Экономические

проблемы. В

условиях послевоенной разрухи

люди нуждались в самом необходимом — в

пище, одежде,

жилье. Конечно, финансовых средств

катастрофически не хватало ни на

спортинвентарь, ни на спортсооружения.

Естественно, что в такой ситуации

успешно руководить физкультурно-спортивной

отраслью было чрезвычайно сложно. -

Национальные

проблемы. В состав

нового Советского государства

вошли многие нации и народности со

своими этническими предпочтениями,

религиозными верованиями, обычаями и

традициями. Поэтому далеко не все

предложения и мероприятия по развитию

физической культуры и спорта в Центральной

России были пригодны для республик

Закавказья и Средней Азии. Вовлечение

этих народов в физкультурно-спортивное

движение требовало особых подходов

и методов.

Однако, несмотря

на массу имевшихся трудностей и проблем,

массовый спорт в 20-е гг. прошлого века

интенсивно развивался.

Всего же численность физкультурников

за период с 1923 по

1928 г. возросла в 6 раз.

Окрепшее

физкультурно-спортивное движение

партийное руководство страны в середине

1920-х гг. решило использовать также в

идеологических и воспитательных целях.

В решениях Коммунистической партии и

правительства говорилось: «Социалистическую

систему физического воспитания нужно

рассматривать

как неразрывную часть общего политического

и культурного

воспитания, а также защиты здоровья

масс. Другими словами, советское

физическое воспитание следует считать

неразрывной частью коммунистического

воспитания». Было также определено

место физкультурного и спортивного

движения:

• в социалистическом

преобразовании страны;

• в осуществлении

культурной революции;

• в защите здоровья

трудящихся;

• в борьбе за

укрепление обороноспособности СССР.

Вслед за укрупнением

спектра задач, отводимых физкультуре

и спорту, был расширен круг компетенции

ВСФК. Руководителям общественных

организаций предписывалось активное

участие в физическом воспитании масс,

а профсоюзным и комсомольским организациям

— осуществлять шефство над заводским и

молодежным спортом.

После нескольких

лет параллельной работы комсомол и

профсоюзы стали полемизировать друг с

другом из-за разных точек зрения на

развитие физической культуры и спорта

в стране. Руководство комсомола выдвинуло

идею о переводе всех спортивных клубов

и кружков под эгиду единого всесоюзного

спортивного общества по примеру

Осоавиахима. Профсоюзы были противниками

этого предложения и выступали за

сохранение физкультурно-спортивных

организаций в рамках производственных

предприятий. Оживленная полемика по

этой проблеме велась с конца 1928 по

сентябрь 1929 г.

Конец дебатам

положило решение ЦК ВКП(б), согласно

которому при ЦИК СССР был образован

Всесоюзный совет физической

культуры как единый государственный

центральный орган

управления и контроля за всей работой

в сфере физкультуры и спорта как по

линии государственных, так и общественных

организаций. Республиканские, краевые,

областные и районные советы физической

культуры в связи с реорганизацией

вливались

в единую управленческую структуру и

занимали в ней соподчиненное

положение.

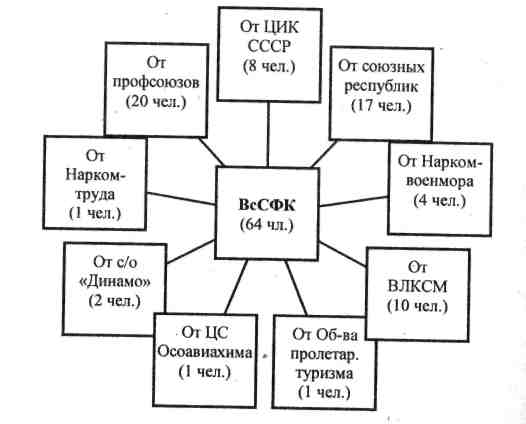

В

новь

созданная управленческая структура

(рис. 3) стала более централизованной,

дисциплинарно более жесткой. В то же

время демократические начала местных

физкультурно-спортивных организаций

в значительной мере урезались, а

самоуправление ограничивалось.

Рис.

3. Структура

и состав Всесоюзного совета физической

культуры

при ЦИК СССР (1930-1936)

Подобное усиление

административных принципов в

физкультурно-спортивной отрасли было

вызвано двумя основными причинами:

• во-первых, общей

политической и макроэкономической

ситуацией в стране, когда повсеместно

происходил отход от нэпа и усиливались

тенденции централизации власти;

• во-вторых,

физкультурно-спортивная отрасль быстро

расширялась и усложнялась; ее роль с

каждым годом становилась все более

весомой.

Совершенствования

управления и организации отрасли

требовало развитие физического воспитания

в учебных заведениях и на производстве,

ускорение роста спортивной науки и

оздоровительных методик, налаживание

связей с международными рабочими

спортивными организациями, расширение

сети спортивных сооружений. Помимо

этого присутствовала и идеологическая

составляющая — всему миру следовало

показать преимущества

нового социалистического строя,

продемонстрировать его превосходство

над капиталистической системой.

А

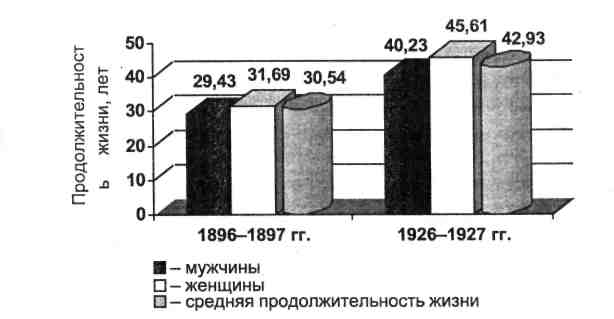

повод для гордости за работу системы

физкультурного и спортивного воспитания

действительно имелся. Так, десятилетие

активного развития физкультуры и спорта

оказало существенное влияние на

увеличение продолжительности жизни в

стране, которая возросла на 30 % (рис. 4).

Рис.

4. Динамика

возрастания продолжительности жизни

населения

50 российских губерний в период с 1896 по

1927 г

Благодаря активной

пропаганде здорового образа жизни и

идей спортивного совершенствования в

СССР ежегодно увеличивалось число

физкультурников, получил развитие спорт

высоких достижений, регулярно проводились

физкультурные парады и праздники. С

целью вовлечения широких масс трудящихся

в физическую культуру и спорт были

разработаны нормативы

«Готов к труду и обороне», которые

различные возрастные

группы населения стали выполнять с 1931

г.

Всесоюзный совет

физической культуры просуществовал в

первоначально созданном виде 6 лет и в

1936 г. подвергся очередной реорганизации.

Формальным поводом для этого послужило

принятие в этом году Конституции СССР,

под цели и задачи которой выстраивалась

новая структура правительства. Вновь

созданный управленческий орган получил

название Всесоюзного комитета по делам

физической культуры и спорта при СНК

СССР. Соответственно все республиканские,

краевые и местные советы физической

культуры и спорта переименовывались в

комитеты по делам физкультуры и спорта.

Казалось бы, зачем

упразднять эффективно действующую

управленческую

структуру и на ее месте создавать другую,

с аналогичными

целями и функциями? С точки зрения

развития физической культуры и спорта

в стране, это нецелесообразно и нелепо.

Однако если рассмотреть ситуацию сквозь

призму грядущих событий — кадровой

перетряски, устранения неугодных,

репрессий и установления авторитарной

власти в стране, — весь комплекс проводимых

мероприятий выглядел логичным и

целенаправленным.

После

репрессий и кадровых чисток, когда из

управленческих

органов устранялись люди инициативные

и самостоятельно мыслящие,

ВКФКС был полностью подготовлен под

авторитарное

управление и выполнение любых распоряжений

вождя. Оставалось лишь передать ВКФКС

всю полноту власти над физкультурно-спортивной

отраслью в стране. Что и было сделано в

марте 1940 г., когда правительством было

утверждено Положение о ВКФКС. В положении

указывалось, что на Всесоюзный комитет,

как высший в стране орган государственного

руководства и контроля за работой по

физической культуре и спорту, возлагалось

управление

деятельностью всех физкультурных

организаций

и

всей

работой по спорту в СССР; контроль за

выполнением

всеми государственными и общественными

организациями СССР,

ведущими

физкультурную и спортивную работу,

решений правительства и приказов

Всесоюзного комитета по вопросам

физической культуры и спорта.

П

од

вновь выстроенную управленческую

вертикаль в сфере физкультуры и спорта

формировался и состав ВКФКС — теперь

его

возглавляли председатель и его

заместители, у которых имелся

соответствующий организационно-управленческий

аппарат. Совет

из представителей государственных и

общественных организаций

превращался в декоративный орган с

совещательными функциями. К тому же его

состав утверждался правительством и

был ему полностью подотчетен. Таким

образом,

демократические начала и плюрализм

мнений практически полностью

ликвидировались, за личную инициативу

или особое мнение можно было поплатиться

не только должностью, но и жизнью. В этом

смысле весьма показательно, что ВКФКС

в тот период возглавляли профессиональные

чекисты. Так, например, в 1948-1951 гг. ВКФКС

возглавлял Аркадий

Николаевич Аполлонов

(1907—1978),

генерал-полковник НКВД, который с 1951 по

1953 г. был заместителем министра

государственной

безопасности.

Такое положение

в ВСФКС сохранялось вплоть до смерти

Сталина

в 1953 г., после которой началась модернизация

и реорганизация

управленческих структур.

В результате

последовавшей реорганизации ВКФКС был

упразднен, а его функции были переданы

Министерству здравоохранения

СССР. Теперь физкультурно-спортивное

ведомство действовало

в рамках этого министерства под названием

Главного управления по физической

культуре и спорту. Перевод

всей физкультурно-спортивной

деятельности под эгиду министерства

здравоохранения имело в своей подоплеке

две причины:

-

во-первых,

ВКФКС долгое время курировался

чекистами и там было велико влияние

Л.П. Берии (что было весьма нежелательно

для новой правящей элиты);

-

во-вторых,

министерство здравоохранения — наиболее

близкая по задачам

к ВКФКС управленческая структура,

функции и задачи которых по многим

позициям

совпадают. Недаром в свое время

председателем Высшего

совета физической культуры был нарком

здравоохранения Н.А. Семашко (1874-1949).

Таким

образом, наиболее оптимальным вариантом

решения задачи

по снижению влияния скрытых сотрудников

сталинско-бериевского

периода в составе физкультурно-спортивного

ведомства

был перевод его под управление министерства

здравоохранения.

Проводимые

управленческие перестановки затронули

и периферийные

органы. В республиканских, краевых,

областных и городских органах

здравоохранения были образованы

физкультурно-спортивные управления

или секторы физического воспитания и

спорта. Однако вскоре выяснилось, что

вновь созданная управленческая структура

имеет внутренние противоречия и содержит

конфликт интересов. Дело в том, что

задачи Минздрава во многом совпадают

с задачами оздоровительного и массового

спорта, но плохо вяжутся с интересами

спорта высоких достижений. А именно

большой спорт получил ускоренное

развитие

в послевоенный период — СССР стал

участвовать в Олимпийских

играх, а многие советские спортивные

организации стали

членами международных спортивных

федераций. Успехи советских

спортсменов на крупнейших международных

спортивных соревнованиях заставили

мировую общественность говорить об

СССР как о ведущей спортивной державе;

авторитет советского спорта на

международной арене необычайно возрос.

В

этих условиях успехи советского спорта

свидетельствовали

о преимуществах социалистической

системы. И, конечно, руководство СССР

хорошо понимало, что следует активно

развивать это направление. Ничто не

препятствовало возрождению самостоятельного

физкультурно-спортивного ведомства,

которое было

восстановлено в феврале 1954 г. Вместе со

вновь образованным

Комитетом по физической культуре и

спорту восстанавливались

его территориальные структуры в регионах.

В

январе 1955 г. правительство утвердило

правовой документ, на

основании которого строилась вся

деятельность физкультурно-спортивного

ведомства — Положение о Комитете по

физической

культуре и спорту при Совете Министров

СССР. Согласно

этому Положению на комитет возлагалось

государственное руководство массовым

спортом в стране и повышением мастерства

советских спортсменов; рассмотрение

основных вопросов развития физкультуры

и спорта, управления организациями,

учреждениями и учебными заведениями,

подведомственными комитету. Помимо

этого на Комитет по физической культуре

и спорту возлагались задачи по подготовке,

переподготовке и распределению кадров

физкультурно-спортивного профиля,

пропаганде здорового образа жизни,

курирование специализированных изданий

и другие функции.

В компетенцию

Комитета по физической культуре и спорту

входили руководство и координация

деятельностью профсоюзных,

комсомольских и общественных

физкультурно-спортивных организаций,

контроль их работы и выполнения ими

предписаний и распоряжений правительства

в сфере физкультуры и спорта.

К концу 1950-х гг.

государственными комитетами по физической

культуре и спорту всех уровней был

накоплен огромный опыт по руководству

спортивной отраслью и организациями

физкультурно-оздоровительной

направленности. За двадцатилетие

(1940-1960) основные показатели удалось

улучшить в несколько раз (табл. 1).

|

Показатели |

1940 |

1960 |

|

Число |

62 346 |

185 646 |

|

Численность |

5 332 |

28 722 |

|

Число спортивных |

1 161 |

14 809 |

|

Число стадионов |

378 |

1981 |

Таблица

1 Основные

показатели развития физической культуры

и спорта в СССР в период 1920-1940 гг.

Наряду со штатными

работниками физкультурно-спортивной

отрасли (численность которых к тому

времени составила 112 тыс.

чел.) успешно действовали и добровольные

спортивные общества, общественные

спортивные инструкторы и активисты,

судейские коллегии и объединения.

Однако за

впечатляющими количественными

показателями скрывались серьезные

проблемы советской физической культуры

и спорта, которые в послевоенный период

постепенно нарастали и углублялись.

Назовем основные из них:

1. Изначально

советский спорт стал развиваться как

чисто любительский, т.е. спортсмены

тренировались в свободное от основной

работы время. Однако любители не могли

показывать таких же высоких результатов,

как и профессиональные спортсмены. В

то же время стране требовались рекорды

и громкие победы на международном

уровне, чтобы показать всему миру

преимущества советского строя. Возникла

коллизия — как обеспечить высокие

результаты при официально запрещенном

профессиональном спорте? Данную проблему

спорткомитеты должны были решать

нелегитимными способами, косвенно

финансируя профессиональный спорт.

-

В

восстановительный послевоенный период

весьма чувствительными

были экономические проблемы — не хватало

продуктов

питания, спортинвентаря, спортивной

одежды и обуви,

материальных ресурсов. Чтобы обеспечить

массовость физкультурно-спортивным

мероприятиям, спорткомитеты были

вынуждены задействовать административные

рычаги. Однако

принуждение со временем порождало

формализм, в результате чего эффективность

системы физического воспитания

мало-помалу снижалась. -

Жестко выстроенная

управленческая вертикаль военного

типа, которая существовала в советской

физкультурно-спортивной

отрасли, несла в себе все пороки,

свойственные огосударствленным

системам. Ее недостатки выражались в

первую очередь в том, что в управляющем

звене не всегда оказывались лучшие

специалисты, выдвинутые коллегами, а

зачастую карьеристы и просто «свои

люди», подобранные по

принципу личной преданности, а не

компетентности. В итоге

в физкультурно-спортивной отрасли

допускались грубые

управленческие ошибки, принимались

необоснованные и

субъективные решения, осуществлялась

неправильная кадровая политика.

4. В послевоенные

годы все более остро стала проявляться

проблема адекватного стимулирования

спортсменов и тренеров. Побывавшие за

рубежом советские спортивные делегации

с удивлением узнавали о суммах

вознаграждений спортсменов и спортивных

специалистов. В условиях, когда

отечественные спортсмены могли в

одночасье лишиться всех регалий и

доходов, мысль о повышении собственного

благосостояния постепенно проникала

в сознание советской спортивной

общественности.

Наряду с материальным

не было в достаточной степени задействовано

и моральное стимулирование спортсменов

и тренеров. Так, в отличие от других

стран, в СССР не было принято ставить

выдающимся спортсменам памятники и

бюсты, называть

их именами проспекты, улицы, физкультурные

учебные заведения.

Спортивные успехи редко были поводом

для награждения орденами и медалями.

Эти

и ряд других проблем во все большей

степени тормозили

развитие физкультуры и спорта в стране.

Для качественного улучшения положения

требовалась коренная модернизация

управляющей структуры и методов

руководства физкультурно-спортивной

отраслью.

Такая модернизация

стала проводиться в начале 1959 г., с

выходом

в свет специального постановления

партии и правительства

«О руководстве физической культурой и

спортом в стране». В

нем, в частности, указывалось: «На

современном этапе коммунистического

строительства, когда все большее значение

приобретает

роль массовых организаций трудящихся,

особенно профсоюзов

и комсомола, в решении государственных

вопросов, отпадает

необходимость сосредоточивать руководство

физической культурой и спортом в руках

государственных органов и имеются все

возможности для того, чтобы физкультурное

движение в нашей стране было полностью

основано на широких демократических

началах и руководство им осуществлялось

выборной

общественной организацией».

Инициатором

управленческих перемен стал глава

государства Н.С. Хрущев, который пытался

реорганизовать государственный аппарат

в центре и на местах для повышения его

эффективности. Хрущев хотел преодолеть

бюрократизм, волокиту

и безответственность

в государственных органах управления,

разбудить творческую инициативу и

энтузиазм работников.

В области физической

культуры и спорта упор был сделан на

общественные организации, действовавшие

на принципах самоуправления

и демократии. В материалах XXI

съезда КПСС отмечалось, что главным

направлением в развитии социалистической

государственности является всемерное

развитие демократии, привлечение всех

граждан к участию в руководстве

хозяйственным и культурным строительством.

При этом «многие функции, выполняемые

теперь государственными органами,

постепенно должны переходить в ведение

общественных организаций. Вопросы

культурного обслуживания населения,

здравоохранения,

культуры и спорта должны решаться при

активном и

широком участии общественных организаций».

В

соответствии с декларируемыми принципами

Комитет по физической культуре и спорту

упразднялся, а его место в структуре

управления занял Союз спортивных обществ

и организаций СССР

(ССОО). Управленческая структура ССОО

отчасти походила

на модель управления акционерным

обществом (рис. 5).

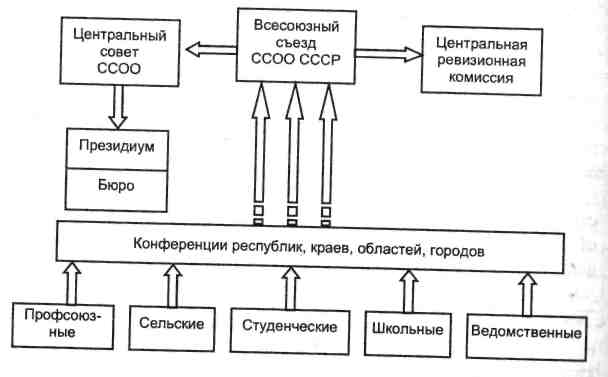

Рис.

5. Структура

Союза спортивных обществ и

организаций СССР

Высшим органом

управления являлся съезд ССОО, который

собирался не реже одного

раза в четыре года; съезд избирал

Центральный совет (с

президиумом и бюро), а также центральную

ревизионную комиссию.

Фактическое

руководство физкультурно-спортивной

отраслью

осуществляла небольшая группа

освобожденных топ-менеджеров,

входящих в состав бюро ССОО. Формально

кадровый состав ССОО должен был

обновляться каждые четыре года не менее

чем наполовину, причем руководящие

работники не должны были находиться на

своих должностях более двух сроков

подряд. Однако это правило не

распространялось на те кандидатуры,

которые при последующих голосованиях

набирали свыше 75 %

голосов.

В виде ССОО

физкультурно-спортивное ведомство СССР

просуществовало вплоть до 1968 г. В этом

году произошла очередная управленческая

реорганизация, и новая структура получила

уже использовавшееся ранее название —

Комитет по физической

культуре и спорту при Совете Министров

СССР. Руководством страны были учтены

допущенные ошибки, громоздкость и малая

эффективность Союза спортивных обществ

и

организаций. Частая сменяемость

менеджеров высшего и среднего

звена не создавала атмосферы стабильности

и не стимулировала на повседневное

повышение квалификации. Кроме того,

работников, занявших свои должности в

результате выборов, невозможно было

уволить — даже в случае очевидной

некомпетентности. И хотя ССОО привнес

в деятельность физкультурно-спортивной

отрасли много полезных и нужных идей,

много сделал

для развития «большого» и массового

спорта, правительство решило

вернуться к старой, отработанной системе

управления. Во времена горбачевской

«перестройки» деятельность Комитета

по физической культуре и спорту была в

очередной раз скорректирована. В апреле

1986 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР

спортивное ведомство реформировалось

в соответствии с провозглашенными

принципами антиалкогольной кампании,

проводимой политики «хозрасчета» и

«ускорения». Новая управленческая

структура получила наименование

Государственного комитета СССР по

физической культуре и спорту (Госкомспорт

СССР). В первоначально созданном виде

Госком-спорт

СССР просуществовал до момента распада

СССР в 1991 г.

8. Физкультура и спорт в ссср

8.1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СССР

После Октябрьской революции в 1917 г. среди первых мероприятий Советской власти значилось и создание в рамках Государственного Наркомата просвещения отдела школьной медицины и гигиены, основной задачей которого было организация питания, а также постановка физического воспитания в школе.

Небольшая группа ученых, врачей и педагогов, признавшая Советскую власть, в Петрограде и Москве начала разрабатывать научные основы системы социалистического физического воспитания.

22 апреля 1918 г. ВЦИК принял декрет “Об обязательном обучении военному искусству”, согласно которому было учреждено Главное управление всеобщего военного обучения и формирование резервных частей Красной Армии (всевобуч). В его составе был организован отдел физкультурного развития и спорта, ведавший физической подготовкой в частях Красной Армии, на пунктах допризывной подготовки, а также среди гражданского населения.

Военное обучение проходили граждане от 16 до 40 лет. Оно включало в себя и физическую подготовку – занятия гимнастикой и различными видами спорта. Военное обучение строилось по 96-часовой программе.

Но для того, чтобы осуществлять физическую подготовку по программе всевобуча, нужны были специалисты. В связи с этим в Москве в 1918 г. было создано высшее специальное физкультурное заведение, а в 1919 г. на базе бывших курсов П.Ф. Лесгафта открылся Государственный институт физического образования.

В 1919 г., руководствуясь программой по военному делу, было разработано содержание занятий физкультурой с детьми и юношеством. Эти материалы служили основой для составления губернскими отделами народного образования примерных программ.

Рекомендуемые материалы

Программы разрабатывались учителями, инспекторами и инструкторами физкультуры и утверждались губернскими научно-методическими советами. Программы значительно отличались по содержанию. Например, в основу программы, разработанной Иркутским ГубОНО (губернский отдел народного образования), была положена сокольская система с сохранением ее терминологии. Авторы программы не отказывались от исторического наследия в области теории и практики физического воспитания, максимально используя все лучшее, полезное, что было накоплено ранее. Материалами при составлении программы служили “Теория и практика, курс физического воспитания (Ж. Демени, Ж. Филини), “Физическое воспитание” (В.В. Гориневский).

В апреле 1919 г. состоялся первый Всероссийский съезд по физической культуре, спорту и допризывной подготовке, который выработал программу развития советского физического воспитания и спортивного движения на военный период.

Охваченная кольцом интервенции Советская Россия не получила приглашения на Олимпийские игры, проходившие в 1920 г. в Антверпене. И было решено провести в стране областные соревнования под названием “Среднеазиатская”, “Сибирская”, “Кавказская” олимпиады. Но из-за необходимости сосредоточить силы против Колчака проведение в Москве финалов не состоялось.

В середине 20-х гг. вместе с созданием ликбезов развернулось движение за ликвидацию “физкультнеграмотности”, которое сопровождалось вовлечением широких масс населения в спортивные секции, разъяснением оздоровительной и воспитательной роли занятий физическими упражнениями.

27 июня 1923 г. был образовал центральный орган управления – Высший Совет физической культуры (ВСФК), который учредил свои отделы в республиках, губерниях и городах, решал задачи, связанные с физической культурой.

Физическое воспитание в начальной, средней

и высшей школах

Высший Совет физкультуры ввел на 1923/24 учебные годы всеобщее, обязательное преподавание физкультуры в школах. Но этот процесс шел очень медленно. Такая же картина была и со школьным спортом. Физкультурные кружки были только в школах крупных городов. Такое критическое положение объяснялось экономическими трудностями, нехваткой гимнастических залов и специалистов, но самой основной трудностью было отсутствие содержания и методов работы советской физической культуры.

В связи с этим возникло много всевозможных направлений в вопросах определения содержания и методов социалистической физической культуры.

Выступавшие под знаком центризма детского физического воспитания видели развитие физической культуры в том, чтобы в школах занимались только благоприятной и полезной для учеников игровой деятельностью, тем самым упрощались подходы к физическому воспитанию.

Сторонники медицинского направления видели основы физического воспитания в кондиционной гимнастике, они считали, что лечебная гимнастика, став всеобщей в практике школ и спортивных кружков, может не только устранить возможность производственных заболеваний, но и создать связи между процессом работы и физическим воспитанием.

Гигиеническое направление и его преемники исходили из того, что эксплуатация и нездоровый образ жизни прошлого поколения закономерно ослабили организм рабочих и их детей. Для них работа означала лишь ощутимую усталость, и поэтому дальнейшую нагрузку, связанную с гимнастической и спортивной деятельностью, они считали только подрывом здоровья.

Специальную форму пути развития физкультуры представлял Комитет художественного физического воспитания. По представлению Комитета, действительное физическое воспитание должно основываться на художественном переживании в процессе работы. В предлагаемых формах были отброшены буржуазные системы упражнений и вместо них введены стилизованные формы рабочих движений (загребание угля, пиление, строгание и др.). Основным содержанием физической культуры должны стать – гимнастика, спорт, подвижные игры.

В 1927 г. была выпущена программа по физической культуре, ставшая исходным рубежом для всех следующих программ, в ней были сформулированы задачи физического воспитания, средства и методы урока физкультуры, формы организации, также ею предусматривалось проведение в начальной школе уроков физической культуры три раза в неделю. Схема урока состояла из 6 серий (как в уроке у Ж. Демени) для начальной школы и 8 серий для средней: 1) порядковые упражнения; 2) подготовительные упражнения; 3) метание; 4) сопротивления; 5) прыжки; 6) специальные упражнения профилактического и корригирующего характера для отдельных групп мышц; 7) ходьба; заключительная часть.

Недостатки этой программы заключались в том, что не было учета физкультурных достижений, она не давала конкретных нормативных требований. В рамках программы осуществлялось также воспитание санитарно-гигиенических навыков – с изучением явлений окружающей среды (производство, рынок, пекарня). Это сокращало время на физические упражнения.

В 1927 – 1928 гг. физическое воспитание было включено в учебные планы педагогических и медицинских вузов. В июле 1929 г. физическое воспитание стало обязательным предметом в высших учебных заведениях России, а с 1930 г. оно стало обязательным предметом во всех вузах СССР. Для осуществления работы в данном направлении в вузах были созданы кафедры физического воспитания и спорта, приглашены на работу соответствующие специалисты. Студенты занимались лыжным спортом, боксом, стрелковым спортом, гимнастикой, баскетболом и волейболом. Серьезным препятствием для осуществления физического воспитания студентов являлось отсутствие материальной базы, спортивных сооружений и инвентаря.

В конце 30-х гг. физическое воспитание и спорт все прочнее занимали свое место в системе учебно-воспитательной работы средних и высших учебных заведений.

В 1939 г. были внесены изменения в школьные программы физического воспитания. Введена была начальная и допризывная военная подготовка школьников, которой предусматривались строевая подготовка, стрельба, правила противовоздушной обороны и противохимической защиты. В новых программах отводилось место внеклассным и внешкольным формам занятий гимнастикой, спортом и играми.

В стране регулярно проводились соревнования на первенство школ, районов, городов, областей, республик и Советского Союза.

Вся работа с подрастающим поколением и студентами строилась по единым программам на основе комплекса БГТО и ГТО, а также Единой Всесоюзной классификации.

Спортивно-массовая работа с населением

Развернувшееся физкультурное движение в стране требовало значительного улучшения материально-технической базы. Несмотря на большие финансовые затруднения, в стране началось строительство крупных спортивных сооружений. В ноябре 1927 г. в Ленинграде открылся первый в стране зимний плавательный бассейн, в 1928 г. вступил в строй московский стадион “Динамо”.

Первая Всероссийская спартакиада была проведена в августе 1928 г. На Красной площади прошло торжественное ее открытие. В течение года в городах, селах, областях и республиках проводились отборочные соревнования по легкой атлетике, футболу, плаванию, велоспорту, тяжелой атлетике, борьбе, стрельбе, гребле и другим видам спорта. В финальной части соревнований приняли участие 7225 человек, из них 960 девушек, 612 участников – из капиталистических стран (Чехословакии, Германии, Англии, Франции, Норвегии, Финляндии, Аргентины, Уругвая), которые состязались в 21 виде спорта (проходившие в эти же дни XI Олимпийские игры в Амстердаме включали в программу 17 видов). В течение двух недель шли соревнования по легкой атлетике, футболу, плаванию, велосипедному спорту, баскетболу, волейболу, ручному мячу, теннису, тяжелой атлетике, борьбе, стрельбе, городкам, народной гребле, фехтованию, национальным танцам.

В Москве построили два стадиона “Динамо” и “Юных пионеров”. В ходе спартакиады было установлено 80 новых всесоюзных рекорда. Но главное заключалось не в рекордах, а в самой идее спартакиады – привлечь к спорту как можно больше юношей и девушек, вызвать подъем физкультурного движения, выявить талантливых спортсменов, дать толчок развитию спорта в национальных республиках.

Героем спартакиады стал молодой ленинградский пловец Александр Шумин. Он участвовал в девяти заплывах и в восьми из них победил с рекордными результатами. В последующие годы Шумин 120 раз устанавливал рекорды страны на различных дистанциях. Он был одним из организаторов первой в стране детско-юношеской спортивной школы плавания. В 1934 г. ему в числе первых было присвоено звание “Заслуженный мастер спорта”.

В числе призеров гребной регаты был заслуженный мастер спорта П. Дементьев.

В результате I место заняла команда РСФСР, II – Украины, III – Белоруссии, IV – Узбекистана, V – Закавказья, VI – Туркменистана.

Спартакиада вскрыла ряд недостатков в организации физкультурной работы: 1) несмотря на рост массовости, уровень спортивного мастерства основной массы участников был невысок; 2) передовой опыт Москвы и Ленинграда распространялся слабо; 3) по-прежнему ощущался недостаток учебно-методической литературы, спортивных сооружений и инвентаря, квалифицированных преподавателей и тренеров.

Важным вкладом в создание советской системы физического воспитания явился комплекс ГТО (готов к труду и обороне), введенный в 1931 г., который помог устранить разнобой в средствах и методах физкультурной работы.

Нормы ГТО, учитывающие возрастные и половые особенности человека, были пригодны для школьного и внешкольного физического воспитания молодежи. Система ГТО требовала относительно малого количества специалистов и играла большую роль в вовлечении общественных организаций в спортивную жизнь. Стержень норм ГТО составляла гимнастика, легкая атлетика, игры, борьба и национальные виды спорта.

С 1931 г. была введена сдача норм ГТО I ступени, в которую входили нормативы по бегу, прыжкам и метаниям, подтягиванию (для мужчин), лазанию по канату (для женщин), плавание, езда на велосипеде, лыжные переходы, гребля, передвижение в противогазе. А также в этот комплекс входило знакомство с оказанием первой медицинской помощи, с основами самоконтроля.

С января 1933 г. введена сдача норм ГТО II ступени, в которую входило 22 нормы и 3 требования, а также военно-прикладные виды: прыжки на лыжах, прыжки в воду, фехтование на штыках, преодоление полосы препятствий и др.

В 1934 г. введен комплекс БГТО (будь готов к труду и обороне), который носил прикладной, оздоровительный характер. Установление этого комплекса завершило оформление всей системы комплекса ГТО, в котором нашли отражение основные принципы советской системы физического воспитания – прикладность, всесторонность и оздоровительная направленность. Благодаря комплексу ГТО советские люди приобщались к систематическим занятиям физической культурой. Со сдачи норм ГТО начали свой путь многие известные спортсмены. Только за 1933 – 1937 гг. нормы ГТО I ступени сдавали 4 млн. 458 тыс. человек, II ступени – 35 тыс., БГТО – 759,5 тыс. человек.

Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее развитие в Единой спортивной классификации (ЕВСК), созданной в 1935 – 1937 гг. Это повлекло за собой введение разрядных норм, спортивных званий. Классификация дала возможность установить единые принципы определения спортивной подготовки на всей территории СССР.

В Конституции 1936 г. было закреплено право трудящихся на создание различных общественных организаций, в том числе и спортивных обществ. В течение 1935 – 1936 гг. в СССР создается система ДСО.

21 июня 1936 г. начинает функционировать Всесоюзный Комитет по делам физкультуры и спорта при Совете Народных Комиссаров, который работал вплоть до 1958 г.

В 1937 – 1940 гг. физкультурное движение развивалось во всех союзных республиках. В стране проводилось большое количество соревнований и спортивных праздников. Смотром достижений физкультурной работы в стране стали Всесоюзные дни физкультурника, проводившиеся в 1939 и 1940 годах. В стране было построено 378 стадионов, около 70 тыс. спортивных площадок, 6 тыс. спортивных залов и других сооружений.

Но в тоже время, согласно данным, приведенным Коллегией Комитета государственной безопасности СССР, “В 1930 – 39 гг. по обвинению в контрреволюции, государственных преступлениях судебными и всякого рода несудебными органами вынесены приговоры и постановления в отношении 3778234 человек, их них 786098 человек расстреляно”.

Трагические события 1937 – 1938 гг. вместе со всей страной пережило и советское физкультурное движение, его руководители, педагоги и спортсмены. Так, незаконно подверглись репрессиям – председатель Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР Н.К. Антипов, председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР Н.И. Харченко, председатель советской секции исполкома КСИ М.С. Кедров, ректор ГЦИФК А.А. Зикмунд, директор ГЦОЛИФК С.М. Фрумин и др. Такая же участь постигла создателя и пропагандиста борьбы самбо В. Ощепкова и спортсмена из ЦДКА Н. Ковтуна. В 1937 г. Николай Ковтун показал выдающийся по тем временам результат в прыжках в высоту (201 см), что являлось не только всесоюзным рекордом, но и одним из лучших мировых достижений в этом виде спорта. Впоследствии Н. Ковтун был необоснованно репрессирован, его достижение вычеркнули из списка рекордов нашей страны на 20 лет. Его имя не упоминалось и в спортивной печати. Лишь спустя годы результат Н. Ковтуна был восстановлен в истории спорта.

Большинство из этих людей погибло в тюрьмах и лагерях.

8.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С первых дней Великой Отечественной войны физкультурное движение стало перестраиваться на военный лад.

Задачи вставшие перед физкультурными организациями в годы войны формулировались так: 1) подготовить резервы Красной Армии; 2) проводить массовую военно-физическую подготовку населения; 3) готовить кадры специалистов по лечебной физической культуре для работы в госпиталях.

Физкультурные организации включились в проведение военно-физической подготовки населения, предоставив для этого кадры специалистов, спортивные базы, инвентарь и оборудование. Для ведения занятий на военно-учебные пункты направлялись преподаватели и тренеры, инструкторы физической культуры, студенты физкультурных учебных заведений.

В сентябре 1941 г. было введено всеобщее военное обучение трудящихся. Физкультурные организации совместно с Осоавиахимом и Красным Крестом помогали органам Всеобуча готовить воинов прикладных специальностей.

Составной частью военно-физической подготовки населения стали массовые лыжные и легкоатлетические кроссы, военизированные походы, марш-броски, сдача норм на значок ГТО. В целях приближения комплекса ГТО к требованиям военного времени в 1942 г. в него были внесены некоторые дополнения: изучение материальной части винтовки, знание топографии, оказание санитарной помощи и др. В годы войны физкультурные организации много сделали по внедрению лечебной физической культуры в госпиталях.

Преподаватели и студенты ИФК им. П.Ф. Лесгафта только за вторую половину 1941 г. подготовили по военно-прикладным видам 140 тыс. человек. В эти годы коллектив Государственного центрального института физкультуры дал Красной Армии и народному ополчению свыше 340 тыс. обученных военно-прикладным специальностям бойцов.

Боевые подвиги спортсменов и физкультурников

на фронтах Великой Отечественной войны

С первых дней войны на фронт добровольно ушли многие спортсмены ДСО профсоюзов, “Динамо”, “Спартака”, ЦДКА, студенты, учащиеся средних учебных заведений физкультурного профиля.

В рядах защитников Родины были лучшие представители советского спорта, они становились мастерами разведки и саперного дела, рукопашных схваток и снайперской стрельбы, меткими артиллеристами и пулеметчиками.

Неоднократный чемпион страны по боксу Николай Королев сражался в партизанском отряде Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, будучи его адъютантом. Он дважды выносил с поля боя раненого командира.

Многие выдающиеся спортсмены служили в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН). Воины выполняли особые задания командования. В одном из отрядов ОМСБОНа находился студент ГЦОЛИФК Борис Галушкин. Он смело ходил в разведку, умело брал “языка”, пускал под откос вражеские воинские эшелоны, взрывал мосты. В начале ноября 1944 г. противник окружил партизанскую базу, на которой находился отряд Б. Галушкина. В бою при выходе из окружения лейтенант Галушкин пал смертью героя. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Из ОМСБОН 24 человека удостоены звания Героя Советского Союза.

В отрядах народных мстителей “Смерть фашизму” им. К.Е. Ворошилова Минского партизанского соединения были взводы спортсменов. В боях с оккупантами они проявляли образцы отваги и героизма.

Боевыми подвигами отмечен путь 13 партизанских отрядов, сформированных из студентов и преподавателей Ленинградского института физической культуры (ИФК) им. П.Ф. Лесгафта. Отряд под руководством преподавателя института Д.Ф. Косицина в течение 1941 – 1942 гг. четыре раза уходил в глубокий тыл врага, выполняя ответственные задания Ленинградского штаба партизанского движения. В 1942 г. за боевые подвиги институт им. П.Ф. Лесгафта был награжден Орденом Красного Знамени. Высокими правительственными наградами были отмечены многие преподаватели и студенты украинского, грузинского, белорусского и азербайджанского ИФК, активно сражавшиеся в Красной Армии и партизанских отрядах.

С кровавых полей войны не вернулось много замечательных спортсменов, тренеров, преподавателей и других физкультурных работников.

В память о подвигах советских спортсменах до сих пор по традиции проводятся традиционные спортивные соревнования в их честь.

Физическое воспитание учащейся молодежи

на службе обороны Родины

Перед учебными заведениями в этот период встала задача большой государственной значимости – воспитывать молодежь, владеющую основами военного дела, сильную, выносливую, дисциплинированную.

Физическое воспитание в школах проводилось по программе всевобуча, а в вузах – по специальным программам. В ходе войны потребовалось изменить содержание физической подготовки.

Специальными постановлениями правительства № 1729 и № 1730 от 24 октября 1942 года с 1942/43 учебного года во всех начальных школах и в 1 – 4 классах неполной и средних школ была введена военно-физическая подготовка учащихся, а для учащихся 5 – 10 классов неполных средних и средних школ, техникумов – начальная и допризывная военная подготовка. Были разработаны и соответствующие программы.

На военно-физическую подготовку в учебных планах начальных и в 1 – 4 классах неполных и средних школ отводилось: в 1 и 2 классах по одному часу, в 3 и 4 классах по два часа в неделю. Содержанием военно-физической подготовки являлись: гимнастические упражнения и военизированные игры, строевая подготовка. В 5 – 7 классах проводились военные занятия, на которых учащиеся получали необходимые практические навыки. В 8 – 10 классах и техникумах осуществлялась допризывная подготовка и решалась задача подготовки одиночного бойца-стрелка.

Физическая подготовка в вузах проводилась с целью совершенствования физических качеств и навыков, необходимых студентам, как будущим командирам запаса, а также с целью привлечения студентов к активному участию в систематических занятиях спортом и к сдаче норм комплекса ГТО.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 13 апреля 1944 года о военной подготовке студентов высших гражданских учебных заведений физическая подготовка была включена в общевойсковую подготовку студентов и проводилась по программе вузов на 1 и 2 курсах и частично выносилась на лагерный сбор. Занятия включались в расписание учебного заведения, и посещение их являлось для студентов обязательным.

В физическую подготовку в вузах входили следующие виды: гимнастика, фехтование, легкая атлетика, лыжная подготовка, баскетбол, плавание. Учебными пособиями являлись руководства по отдельным разделам физической подготовки в Красной Армии. Объем материала учебно-тренировочных занятий был в основном одинаковым как для юношей, так и для девушек.

Кроме тренировочных занятий по расписаниям, в вузах проводилась и спортивная работа. На лагерных сборах практиковались состязания в преодолении штурмовой полосы, в беге на средние дистанции, в парных и групповых боях на винтовках с мягким наконечником, в гранатометании по неподвижным, движущимся и появляющимся целям и др.

Выполняя постановление Госкомитета обороны СССР о всеобщем военном обучении населения, физкультурные организации и учебные заведения проделывали большую работу по подготовке резервов армии, авиации и флота.

Физкультурная работа в тылу страны

В декабре 1941 г. был разыгран кубок Москвы по русскому хоккею. Победила команда ЦДКА. В конькобежных соревнованиях участвовали К. Кудрявцев, А. Капчинский, И. Ипполитов и другие мастера скоростного бега на коньках. В напряженный момент боев за Москву, в период ноябрьского наступления немцев, в городе состоялся шахматный чемпионат, привлекший внимание спортивной общественности СССР и зарубежных стран.

В 1942 г. офицер Феодосий Ванин достиг высокого результата в беге на 10000 м, установив новый всесоюзный рекорд 30.35,2. Большое военно-политическое значение приобрел матч по футболу в осажденном Ленинграде в 1942 г. Он показал, вопреки гитлеровской пропаганде о гибели Ленинграда, что город жив, борется и уверен в своей победе над фашистами.

В том же году в оккупированном Киеве проходил футбольный матч между командой “Динамо” и фашистской командой “Люфтваффе”. Динамовцы, проявив огромное мужество и патриотизм, победили, за что многие из них поплатились своей жизнью.

Оживление спортивно-массовой работы в стране началось в 1943 г., когда в ходе войны произошел коренной перелом. В этом же году состоялись всесоюзные соревнования по гимнастике, легкой атлетике, рукопашному бою. В стране восстанавливались старые и создавались новые спортивные школы.

В 1942 г. их насчитывалось 140, а в 1943 – уже 280. В 1943 г. правительство приняло решение о создании спортивного общества “Трудовые резервы”. Это значительно улучшило спортивно-массовую работу среди учащихся ремесленных школ и училищ. Среди студентов вузов проводились соревнования по лыжам, легкой атлетике, штыковому бою – видам, характерным для военных лет.

В 1944 г. после освобождения территории СССР от немецко-фашистских захватчиков в стране создались благоприятные условия для организации спортивно-массовой работы. Первенство СССР в этом году проводилось по 14 видам спорта.

Работа физкультурных организаций по восстановлению здоровья и боеспособности раненых солдат и офицеров Советской Армии

В годы Великой Отечественной войны физкультурные организации и физкультурные учебные заведения провели значительную работу по лечебной физической культуре (ЛФК) в госпиталях и батальонах выздоравливающих.

ЛФК занимала видное место среди средств, способствующих восстановлению здоровья раненых воинов и улучшению их физической подготовленности. Год от года она применялась во все более широких масштабах. Если в начале войны ЛФК было охвачено лишь 25% раненых, то к концу войны до 88%. Благодаря применению ЛФК раненые значительно быстрее выздоравливали.

Большую помощь оказывали лесгафтовцы госпиталям блокадного Ленинграда. Специалисты по ЛФК, в числе которых профессора А.Н. Крестовников, А.Б. Гандельсман, А.Ц. Пуни, преподаватели Н.К. Косицына, К.А. Кузьмина, Е.Г. Котельникова, Л.П. Орлов и многие другие, помогали воинам вернуться в строй. В начале войны вуз организовал курсы медсестер и инструкторов по ЛФК. Выпускники этих курсов впоследствии успешно применяли полученные знания на фронтах войны, в госпиталях и батальонах выздоравливающих.

Ученые института анализировали и обобщали накопленные наблюдения, вырабатывали новые методы лечебной физкультуры.

8.3. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Нормализация работы по физическому воспитанию и развитию спорта после Второй мировой войны столкнулась с большими трудностями. На оккупированной территории было разрушено более 4 тыс. спортивных залов в начальных и средних школах и 334 – в институтах. На Украине и в Белоруссии почти не осталось ни одного учреждения, занимавшегося ранее физическим воспитанием. Погибли или стали нетрудоспособными 18% специалистов по физическому воспитанию и 15% дипломированных тренеров. В то же время перед физкультурным и спортивным движением в СССР были поставлены большие задачи. Естественным результатом антифашистской коалиции явилось то, что руководители сотрудничавших с СССР стран были вынуждены отказаться от проводившейся ими ранее политики блокады СССР в области культуры и спорта. Со стороны СССР было также проявлено стремление к расширению международных спортивных связей.

Этот процесс ярко отразился во Всесоюзном параде физкультурников, состоявшемся в августе 1945 года на Красной площади в Москве и посвященном Победе советского народа над фашизмом. В параде приняли участие спортсмены всех союзных республик. Советское государство, несмотря на трудности, связанные с восстановлением народного хозяйства, уделяло постоянное внимание деятельности физкультурных организаций. И к 1947 г. в спортивном движении страны были ликвидированы последствия военных разрушений. Число спортсменов, регулярно занимающихся спортом, увеличилось до 5,4 млн. человек, т.е. превысило почти 100000 показатели 1940 года.

В целях повышения спортивного мастерства были учреждены должности государственного тренера по видам спорта и открыто 80 спортивных школ для молодежи.

В 1951 г. вводятся новые программы по физической культуре, согласно которым на 1-м и 2-м курсах вузов были введены обязательные занятия физической культурой.

I и II Спартакиады народов СССР и их значение

для восстановления и развития физического

движения в послевоенные годы

I Спартакиада проводилась в четыре этапа:

1-й – спартакиады проводятся в коллективах физической культуры (на местном уровне);

2-й – соревнования в районах, городе, области;

3-й – соревнования в республиках, Москве и Ленинграде;

4-й – финальные соревнования, которые состоялись 6 – 16 августа 1956 г. в Москве.

Всего на четырех этапах I Спартакиады приняло участие 23 млн. физкультурников и спортсменов. К финалу Спартакиады был открыт Центральный стадион в Лужниках.

Программа финала состояла из 22 видов спорта. В течение 12 дней 9244 спортсмена боролись за призы. Итоги Спартакиады: 1-е место занял коллектив Москвы, 2-е – РСФСР, 3-е – Ленинград, 4-е – Украина, 5-е – Грузия, 6-е – Эстония.

На Спартакиаде было установлено 33 новых всесоюзных рекорда, 9 из которых превышали мировые. Лучшими спортсменами, добившимися выдающихся результатов были А. Воробьев (штанга), В. Куц (легкая атлетика), В. Иванов (гребля).

Значение I Спартакиады народов СССР в том, что она явилась проверкой состояния физкультурной и спортивной работы, способствовала вовлечению широких масс населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; стимулировала развитие видов спорта и рост спортивных достижений; выявляла способных спортсменов, которыми пополнялись сборные команды.

В 1959 г. состоялась II Спартакиада народов СССР, особенностью которой явилось то, что помимо сборных команд республик, Москвы и Ленинграда, по пяти видам спорта выступали команды коллективов физической культуры фабрик, заводов, учреждений. Лучшие результаты по плаванию и легкой атлетике показали спортсмены ленинградского оптико-механического завода, по гимнастике – московского клуба “Фили”, по велоспорту – Рижского вагоноремонтного завода и другие коллективы. Победителями Спартакиады стали П. Болотников (легкая атлетика), Ю. Власов (тяжелая атлетика), Б. Шахлин и П. Астахова (гимнастика) и др.

В дальнейшем Спартакиады народов СССР стали доброй традицией в советском физкультурном движении.

Международные спортивные связи

в послевоенный период

В мае 1951 г. Советский Национальный олимпийский комитет (НОК) был принят в Международный олимпийский комитет (МОК).

Впервые советские спортсмены приняли участие в XV Олимпийских играх в Хельсинки (1952). Участие спортсменов СССР придало Олимпийским играм новый характер. Они выступали по всей Олимпийской программе кроме хоккея на траве. Особых успехов спортсмены СССР добились в гимнастике, классической и вольной борьбе, тяжелой атлетике, стрельбе, завоевав первые места. Хорошие результаты показали баскетболисты, легкоатлеты, гребцы, занявшие общие вторые места. Советские спортсмены установили 2 мировых и 6 олимпийских рекордов. Привезли 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей. Первую золотую медаль завоевала метательница диска Нина Ромашкова. Всего 29 советских спортсменов стали олимпийскими чемпионами.

В неофициальном зачете советские спортсмены, так же как и спортсмены США, набрали 494 очка, разделив первое и второе место.

В 1956 г. спортсмены СССР впервые участвовали в зимних Олимпийских играх в Кортина д’Ампеццо (Италия). Наибольшего успеха добились наши конькобежцы, завоевав 4 золотые медали, и хоккеисты, выигравшие почетные звания чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы. Неплохо выступили наши спортсмены в лыжных гонках (2 золотые медали). Всего спортсмены СССР получили 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Крупнейшим спортивным событием 1956 г. было участие советских спортсменов в XVI Олимпийских играх, проходивших в Мельбурне (Австралия). Поздние сроки проведения Игр (конец ноября – начало декабря), климатические и географические условия требовали тщательной подготовки олимпийской команды. Но, несмотря на это, наша сборная одержала победу, завоевав 37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовых медали, набрав 622,5 очка в неофициальном зачете, команда США – 497,5. Всего 58 спортсменов стали олимпийскими чемпионами. Героем Олимпийских игр стал Владимир Куц, который одержал победы в беге на 5 и 10 тыс. метров.

8.4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СССР

Следующий период в истории физической культуры начинается с 1957 года. В стране в это время намечаются коренная перестройка структуры общества, осуществление культурной революции, изменения в образе жизни населения. Вследствие этих перемен перед физкультурным движением также были поставлены новые задачи. Этот период изобилует многочисленными постановлениями партии и правительства, которые были призваны осуществлять руководящую роль во всех областях жизни советских людей, в том числе и в развитии физической культуры и спорта.

В действительности, после очередного постановления наблюдался некоторый подъем и оживление в физкультурном движении. Но в связи с нарастающими застойными явлениями в жизни нашего общества это не могло не сказаться и на развитии физической культуры и спорта.

В январе 1959 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР проанализировали 40-летний путь развития физической культуры. Рассмотрев достигнутые результаты и спортивные успехи на международной арене, они пришли к заключению, что в последующие десятилетия занятия физической культурой и спортом необходимо превратить в массовое движение. Был сделан вывод, что руководящее физкультурное звено в рамках массовой организации сможет легче справиться с возросшими задачами, находясь под общественным (государственным) управлением. На этой основе в марте 1959 г. был создан Союз спортивных обществ и организаций СССР, т.е. руководство физкультурным движением осуществлялось выборной общественной организацией. Главная задача Союза состояла в дальнейшем развитии массового физкультурного и спортивного движения в стране, а также в создании условий для строительства новых спортивных сооружений, более действенном участии в охране здоровья трудящихся.

На учредительной сессии Союза спортивных обществ и организаций СССР был избран Центральный совет Союза и принят семилетний план развития советской физической культуры, которым предусматривалось увеличение числа спортсменов до 50 миллионов.

В связи с принятым курсом с 1959 – 1965 гг. в стране осуществлялись следующие мероприятия:

1. Разработаны перспективные планы создания комплексных спортивных сооружений. В число первоочередных планов капитального строительства было включено сооружение спортивных комплексов в деревнях и в отсталых совхозах и колхозах.

2. С привлечением Академии педагогических наук РСФСР переработаны учебные планы школьного и внешкольного физического воспитания. Приняты меры к усилению контроля за физическим воспитанием в дошкольных учреждениях. Акцент в физическом воспитании дошкольников делался на спортивные игры. Было введено физическое воспитание в домах пионеров, пионерских лагерях, детско-юношеских спортивных школах.

3. В интересах усиления физического воспитания и активизации занятий среди взрослых началось повсеместное распространение производственной гимнастики, особое значение придавалось многосторонним занятиям спортом, носящим характер досуга. Наряду с пешими походами появились новые виды туризма на велосипедах, лодках и лыжах.

Широкое распространение получили занятия в группах ОФП (группах здоровья) для лиц среднего и пожилого возраста.

На предприятиях стали создаваться цехи здоровья. Они представляли собой объединение таких служб, как лечебно-профилактическая и физкультурно-спортивная. В цехи здоровья входили стадионы и Дома культуры, поликлиники и санатории, столовые, спортивные сооружения и др.

На промышленных предприятиях одной из форм приобщения людей к массовой физической культуре стали смотры-конкурсы цехов на звание “Самый лыжный цех”, “Цех друзей ГТО” и др.

4. Приняты меры в целях более квалифицированной подготовки преподавателей и общественного актива. Увеличилось число курсов по подготовке кадров.

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта”, принятом в августе 1966 г., была поставлена задача –придать физической культуре всенародный характер. Достижение этого уровня было более высокой ступенью развития по сравнению с массовостью. В этом постановлении были определены цели, направленные на улучшение руководства физической культурой и спортом, на создание научно обоснованной системы физического воспитания, которая должна охватывать все группы населения, начиная с детского возраста, увеличение ассигнований на спортивно-массовую работу, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, создание специализированных ДЮСШ и школ высшего спортивного мастерства. В нем также были определены меры по повышению квалификации учителей, преподавателей, тренеров, укреплению материально-технической базы, усилению внимания научных учреждений на изучение социологических, педагогических, психологических и медико-биологических проблем, повышению массового физкультурного движения и спортивного мастерства.

Однако Союз спортивных обществ и организаций СССР как общественная организация не имел достаточных прав для того, чтобы успешно решать поставленные задачи в области физической культуры и спорта. В связи с этим решением правительства от 17 октября 1968 г. был создан союзно-республиканский Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.