В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Столыпин.

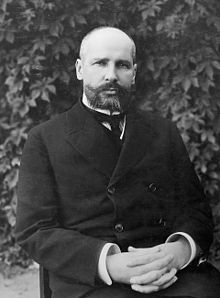

| Пётр Аркадьевич Столыпин | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Монарх | Николай II | |||||||||||||

| Предшественник | И. Л. Горемыкин | |||||||||||||

| Преемник | В. Н. Коковцов | |||||||||||||

|

||||||||||||||

| Предшественник | П. Н. Дурново | |||||||||||||

| Преемник | А. А. Макаров | |||||||||||||

|

||||||||||||||

| Предшественник | А. П. Энгельгардт | |||||||||||||

| Преемник | С. С. Татищев | |||||||||||||

|

||||||||||||||

| Предшественник | Н. П. Урусов | |||||||||||||

| Преемник | М. М. Осоргин | |||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| Вероисповедание | православие | |||||||||||||

| Рождение |

14 апреля 1862 Дрезден, Саксония, Германский союз |

|||||||||||||

| Смерть |

18 сентября 1911[1] (49 лет) Киев, Российская империя |

|||||||||||||

| Место погребения | Киево-Печерская лавра, Киев | |||||||||||||

| Род | Столыпины | |||||||||||||

| Отец | Аркадий Дмитриевич Столыпин | |||||||||||||

| Мать | Наталья Михайловна Горчакова | |||||||||||||

| Супруга | Ольга Борисовна Нейдгардт | |||||||||||||

| Дети |

сын: Аркадий дочери: Мария, Наталья, Елена, Ольга, Александра |

|||||||||||||

| Образование | Императорский Санкт-Петербургский университет | |||||||||||||

| Учёная степень | кандидат естественных наук | |||||||||||||

| Награды |

|

|||||||||||||

Пётр Арка́дьевич Столы́пин (2 [14] апреля 1862[2], Дрезден, Саксония — 5 [18] сентября 1911, Киев) — государственный деятель Российской империи, статс-секретарь Его Императорского Величества (1908), действительный статский советник (1904), гофмейстер (1906). Гродненский (1902—1903) и саратовский (1903—1906) губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета министров (1906—1911), член Государственного совета (1907—1911).

В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905—1907 годов[3][4][5]. В апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после этого правительство было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен председателем Совета министров.

На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Принятый правительством закон о военно-полевых судах ужесточал наказание за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко критиковали за жёсткость проводимых мер. Среди других мероприятий Столыпина на посту председателя Совета министров особое значение имели введение земства в западных губерниях, ограничение автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного законодательства и роспуск II Думы, положившие конец революции 1905—1907 годов.

Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились ораторские способности Столыпина. Его фразы «Не запугаете!», «Сначала успокоение, потом реформы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» стали крылатыми.

Из личных черт характера современниками особенно выделялось его бесстрашие[6][7][8]:150. На Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений. Во время последнего, совершённого в Киеве Дмитрием Богровым, Столыпин получил ранение, от которого через несколько дней умер.

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Происхождение и ранние годы

- 1.2 Служба в Ковно

- 1.3 Гродненский губернатор

- 1.4 Саратовский губернатор

- 1.5 Министр внутренних дел

- 1.6 Председатель Совета министров

- 1.6.1 Роспуск II Думы. Новая избирательная система. III Дума

- 1.6.2 Закон о военно-полевых судах

- 1.6.3 Финляндский вопрос

- 1.6.4 Еврейский вопрос

- 1.6.5 Аграрная реформа

- 1.6.6 Сибирская политика. «Столыпинские вагоны»

- 1.6.7 Внешняя политика

- 1.6.8 Законопроект о земстве в западных губерниях и «министерский кризис» марта 1911

- 1.7 Покушения на Столыпина

- 1.7.1 Покушения в Саратовской губернии

- 1.7.2 Взрыв на Аптекарском острове (Санкт-Петербург)

- 1.7.3 Покушения после взрыва на Аптекарском острове

- 1.7.4 Покушение в Киеве и смерть

- 2 Награды

- 3 Оценка деятельности

- 3.1 Критика

- 3.2 Положительная оценка

- 4 Память

- 5 Крылатые выражения

- 6 Отношения Столыпина со знаменитыми современниками

- 6.1 Столыпин и Распутин

- 6.2 Столыпин и Л. Н. Толстой

- 6.3 Столыпин и Витте

- 7 Столыпин в литературе, театре и кино

- 7.1 В литературе

- 7.2 В театре

- 7.3 В кино

- 7.4 В нумизматике

- 8 См. также

- 9 Примечания

- 10 Литература

- 10.1 Воспоминания современников

- 11 Сочинения

- 12 Ссылки

Биография[править | править код]

Происхождение и ранние годы[править | править код]

Фамильный герб Столыпиных

Пётр Аркадьевич происходил из дворянского рода, существовавшего уже в XVI веке.

Одна из пяти сестёр деда Петра Столыпина была женой Михаила Васильевича Арсеньева. Их дочь Мария стала матерью М. Ю. Лермонтова. Таким образом, Пётр Аркадьевич приходился Лермонтову троюродным братом[9]. При этом в семье Столыпиных отношение к своему знаменитому родственнику было сдержанным. Так, дочь Петра Аркадьевича Столыпина, Мария, в своих воспоминаниях пишет:

Лермонтов, бабушка которого была Столыпина, оставил по себе много воспоминаний в нашей семье. Родные его не любили за невыносимый характер. Особенно одна тётушка моего отца настолько его не терпела, что так до смерти и не согласилась с тем, что из-под пера этого «невыносимого мальчишки» могло выйти что-нибудь путное.

— [8]:51—52

Отец будущего реформатора, генерал-от-артиллерии Аркадий Дмитриевич Столыпин, отличился во время русско-турецкой войны 1877—1878 года, по окончании которой был назначен губернатором Восточной Румелии и Адрианопольского санджака[10]. От его брака с Натальей Михайловной Горчаковой, чей род восходит к Рюрику, родился в 1862 году сын Пётр[9].

Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 (14) апреля 1862 года в столице Саксонии Дрездене, куда ездила к родным его мать[11]. Спустя полтора месяца — 24 мая — был крещён в дрезденской православной церкви.

Детство провёл сначала в усадьбе Середниково Московской губернии (ныне Солнечногорский район Московской области) (до 1869 года), затем в имении Колноберже[lt] (ныне Каунасский уезд Литвы).[12] Ковенской губернии. Семья выезжала также в Швейцарию.

Вид на главный дом и флигели усадьбы Середниково

Имение Колноберже, в котором Столыпин провёл детство (фотография 2011 года)

Когда пришло время определять детей в гимназию, Аркадий Дмитриевич купил дом в соседнем Вильно. Двухэтажный дом с большим садом располагался на Стефановской улице (ныне улица Швянто Стяпоно)[13]. В 1874 году 12-летний Пётр был зачислен во второй класс Виленской гимназии, где проучился до шестого класса.

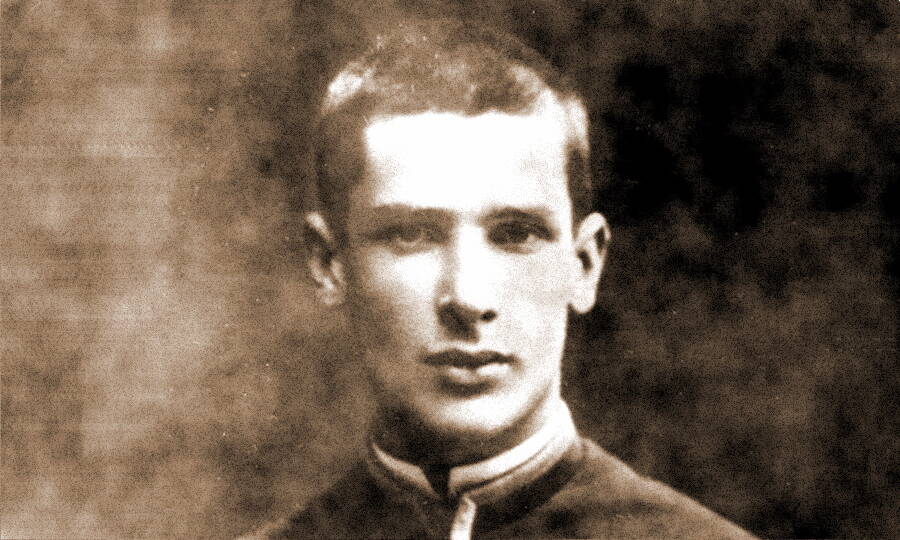

Ученик Виленской гимназии П. А. Столыпин. 1876 год

В сентябре 1879 года 9-й армейский корпус под командованием отца был возвращён из Болгарии в город Орёл. Пётр и его брат Александр были переведены в Орловскую мужскую гимназию[14]. Петра зачислили в седьмой класс. По словам Б. Фёдорова, он «выделялся среди гимназистов рассудительностью и характером»[15].

3 июня 1881 года 19-летний Пётр окончил Орловскую гимназию и получил аттестат зрелости. Он уехал в Санкт-Петербург, где 31 августа поступил на естественное отделение (специальность — агрономия) физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета. Во время обучения Столыпина одним из преподавателей университета был знаменитый русский учёный Д. И. Менделеев. Он принимал у него экзамен по химии и поставил «отлично»[8]20—24.

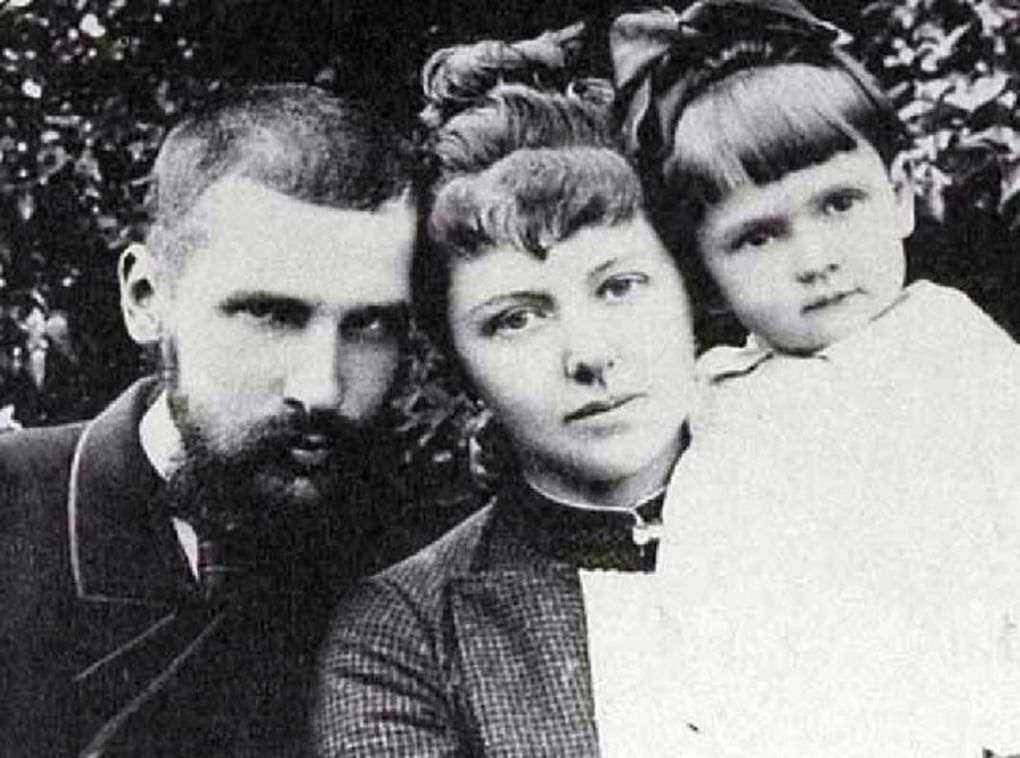

Женился 22-летний Пётр в 1884 году будучи студентом, что для того времени было весьма не типично. За невестой имелось солиднейшее приданое: родовое имение семьи Нейдгардт — 4845 десятин в Чистопольском уезде Казанской губернии (сам П. А. Столыпин на 1907 год имел родовые имения 835 десятин в Ковенской и 950 — в Пензенской губерниях, а также приобретённое имение в 320 десятин в Нижегородской губернии).

Женитьба Столыпина была связана с трагическими обстоятельствами. На дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Михаил. Существует предание, что впоследствии сам Столыпин также стрелялся с убийцей брата. Во время дуэли он был ранен в правую руку, которая после этого плохо функционировала, что часто отмечали современники. Михаил был помолвлен с фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны Ольгой Борисовной Нейдгардт (праправнучка упомянутого выше Суворова). Существует предание, что на смертном одре брат положил руку Петра на руку своей невесты. Через некоторое время Столыпин просил её руки у отца Ольги Борисовны, указав при этом на свой недостаток — «молодость». Будущий тесть (действительный тайный советник, чин II класса), улыбнувшись, ответил, что «молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день»[8]20—24[16]. Брак оказался очень счастливым. У четы Столыпиных родились пять дочерей и один сын. В 1885 году в Санкт-Петербурге родилась старшая дочь Мария (1885—1985). Свидетельств в воспоминаниях современников о каких-либо скандалах или изменах в семье Столыпина нет.

По разным источникам, свою государственную службу молодой Столыпин начал в Министерстве государственных имуществ. Однако, согласно «Формулярному списку о службе Саратовского Губернатора» 27 октября 1884 года, ещё будучи студентом, он был зачислен на службу в Министерство внутренних дел.

Согласно тому же документу, 7 октября 1885 года Советом Императорского Санкт-Петербургского университета Столыпин «утверждается кандидатом физико-математического факультета», что давало ему сразу более высокий служебный чин, соответствовало получению учёной степени и окончанию университетского образования.

На последнем курсе обучения им была подготовлена выпускная работа экономико-статистической тематики — «Табак (табачные культуры в Южной России)».

Следующая запись Формулярного списка подтверждает, что 5 февраля 1886 года Столыпин «согласно прошению переведён на службу в число чиновников, причисленных к Департаменту земледелия и сельской промышленности» Министерства государственных имуществ[17].

Документы, относящиеся к начальному периоду службы П. А. Столыпина, в государственных архивах не сохранились[17].

При этом, согласно записям в вышеупомянутом Формулярном списке, молодой чиновник делал блестящую карьеру. В день окончания Университета, 7 октября 1885 года, он был пожалован чином коллежского секретаря, что соответствовало X классу табели о рангах (обычно выпускники университета определялись на службу с чином XIV и очень редко XII класса); 26 января 1887 года он становится помощником столоначальника Департамента земледелия и сельской промышленности. Менее чем через год (1 января 1888 года) Столыпин — с отступлением от карьерных соответствий и правил — был «пожалован в звание камер-юнкера Двора Его Императорского Величества»[17]. 7 октября 1888 года, ровно через три года после получения первого карьерного чина, П. А. Столыпин был произведён в титулярные советники (IX класс).

Через пять месяцев у Столыпина — очередной карьерный взлёт: он перешёл на службу в Министерство внутренних дел и 18 марта 1889 года назначен Ковенским уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского суда мировых посредников (на должность V класса государственной службы, на 4 ранга выше только что ему присвоенного чина титулярного советника)[17].

Служба в Ковно[править | править код]

Столыпин в Ковно (второй слева в первом ряду) с уездными предводителями дворянства

Столыпин провёл на службе в Ковно около 13 лет — с 1889 по 1902 годы. Это время его жизни, по свидетельству дочери Марии, было самым спокойным.

По приезде в Ковно молодой уездный предводитель дворянства с головой окунулся в дела края. Предметом его особой заботы являлось Сельскохозяйственное общество, которое, по сути, взяло под контроль и опеку всю местную хозяйственную жизнь. Главными задачами общества были просвещение крестьян и увеличение производительности их хозяйств. Основное внимание уделялось внедрению передовых методов хозяйствования и новых сортов зерновых культур[17]. Во время службы предводителем дворянства Столыпин близко познакомился с местными нуждами, получил административный опыт[18].

Усердие на службе было отмечено новыми чинами и наградами. В 1890 году он был назначен почётным мировым судьёй, в 1891 произведён в коллежские асессоры, в 1893 награждён первым орденом св. Анны, в 1895 произведён в надворные советники, в 1896 получил придворное звание камергера, в 1899 произведён в коллежские, а в 1901 году — в статские советники[17].

Кроме дел уезда, Столыпин занимался своим имением в Колноберже, где изучал земледелие и проблемы крестьянства[17][19].

Во время жизни в Ковно у Столыпина родились четыре дочери — Наталья (1889—1949), Елена (1893—1985), Ольга (1895—1920), Александра (1897—1987) и сын Аркадий (1903—1990)[17].

Гродненский губернатор[править | править код]

Гродненский губернатор Столыпин в 1902 году

В середине мая 1902 года П. А. Столыпин вывез свою семью с самыми ближайшими домочадцами «на воды» в небольшой немецкий город Бад-Эльстер[17]:59. В своих воспоминаниях старшая дочь Мария описывает это время, как одно из самых счастливых в жизни семьи Столыпиных. Она отметила также, что прописанные немецкими врачами грязевые ванны для больной правой руки отца стали давать — к радости всей семьи — положительные результаты[8]:110—113.

Спустя десять дней семейная идиллия неожиданно завершилась. От министра внутренних дел В. К. фон Плеве, сменившего убитого революционерами Д. С. Сипягина, пришла телеграмма с требованием явиться в Петербург[20]. Через три дня причина вызова стала известной — П. А. Столыпин 30 мая 1902 года[21] был неожиданно назначен гродненским губернатором[20]. Инициатива при этом исходила от Плеве, который взял курс на замещение губернаторских должностей местными землевладельцами[20].

21 июня Столыпин прибыл в Гродно и приступил к исполнению обязанностей губернатора. В управлении губернии были некоторые особенности[20]: губернатор был подконтролен Виленскому генерал-губернатору; губернский центр Гродно был меньше двух уездных городов Белостока и Брест-Литовска; национальный состав губернии был неоднороден (в больших городах преобладали евреи; дворянство, в основном, было представлено поляками, а крестьянство — белорусами).

Столыпин (второй справа в первом ряду) с сослуживцами в Гродно

По инициативе Столыпина в Гродно были открыты еврейское двухклассное народное училище, ремесленное училище, а также женское приходское училище особого типа, в котором, кроме общих предметов, преподавались рисование, черчение и рукоделие[20].

На второй день работы он закрыл Польский клуб, где господствовали «повстанческие настроения»[22].

Освоившись в должности губернатора, Столыпин начал проводить реформы, которые включали расселение крестьян на хутора, ликвидацию чересполосицы, внедрение искусственных удобрений, улучшенных сельскохозяйственных орудий, многопольных севооборотов, мелиорации, развитие кооперации, сельскохозяйственное образование крестьян[20].

Проводимые нововведения вызывали критику крупных землевладельцев. На одном из заседаний князь Святополк-Четвертинский заявил, что «нам нужна рабочая сила человека, нужен физический труд и способность к нему, а не образование. Образование должно быть доступно обеспеченным классам, но не массе…» Столыпин дал резкую отповедь:

Саратовский губернатор[править | править код]

Служба в Гродно вполне удовлетворяла Столыпина. Однако вскоре министр внутренних дел Плеве вновь сделал предложение Столыпину занять должность губернатора Саратовской губернии. Столыпин не хотел переезжать в Саратов. Плеве заявил: «Меня Ваши личные и семейные обстоятельства не интересуют, и они не могут быть приняты во внимание. Я считаю Вас подходящим для такой трудной губернии и ожидаю от Вас каких-либо деловых соображений, но не взвешивания семейных интересов»[23].

Саратовщина не была незнакомой Столыпину: в губернии находились родовые земли Столыпиных. Двоюродный дед Петра Аркадьевича, Афанасий Столыпин[24], был саратовским предводителем дворянства, а его дочь Марья была замужем за князем В. А. Щербатовым, саратовским губернатором в 1860-х годах. На реке Алае находится село Столыпино, при котором — «опытный хутор» А. Д. Столыпина с развитым культурным хозяйством[25].

Назначение Столыпина саратовским губернатором являлось повышением по службе и свидетельствовало о признании его заслуг на различных должностях в Ковно и Гродно. Ко времени его назначения губернатором Саратовская губерния считалась зажиточной и богатой. В Саратове проживало 150 тысяч жителей, имелась развитая промышленность — в городе насчитывалось 150 заводов и фабрик, 11 банков, 16 тысяч домов, почти 3 тысячи магазинов и лавок[6]. Кроме этого, в состав Саратовской губернии входили крупные города Царицын (ныне Волгоград) и Камышин, несколько линий Рязано-Уральской железной дороги.

Начало русско-японской войны Столыпин воспринял критично. Согласно воспоминаниям дочери, в кругу семьи он сказал:

После поражения в войне с Японией Российскую империю захлестнули революционные события. При наведении порядка Столыпин проявлял редкое мужество и бесстрашие, что отмечают свидетели того времени[6][7][8]:150, 110—113. Он безоружным и без какой-либо охраны входил в центр бушевавших толп. Это так действовало на народ, что страсти сами собой утихали[6].

Современник Столыпина В. Б. Лопухин так описывает один из эпизодов революционных событий того времени:

Достаточно известен эпизод, когда Столыпин в относительно скромной роли саратовского губернатора в ту пору, когда губернаторов расстреливали, как куропаток, врезывается в бунтующую толпу. На него наступает человек с явно агрессивными намерениями, с убийством во взгляде. Столыпин бросает ему на руки снятое с плеч форменное пальто с приказанием, отданном так, как умеет повелевать одно только уверенное в себе бесстрашие: «Держи». Ошеломлённый презумптивный «убийца» машинально подхватывает губернаторское пальто. Его руки заняты. Он парализован. И уже мыслью далёк от кровавой расправы. Столыпин спокойно держит речь загипнотизированной его мужеством толпе. И он и она мирно расходятся[7].

Столыпин принимает рапорт у волостного старшины

После «резни в Малиновке», во время которой погибло 42 человека, в Саратов направляют генерал-адъютанта В. В. Сахарова. Сахаров остановился в доме Столыпина. Пришедшая под видом посетительницы эсерка А. А. Биценко застрелила его[26]. Эпизод, произошедший в Балашовском уезде, когда врачам-земцам грозила опасность со стороны осаждавших их черносотенцев, стал особо известен. На выручку к осаждённым явился сам губернатор и вывел их под эскортом казаков. При этом толпа забросала земцев камнями, одним из которых был задет и Столыпин[6].

Благодаря энергичным действиям Столыпина жизнь в Саратовской губернии постепенно успокаивалась. Действия молодого губернатора были замечены Николаем II, который дважды выразил ему личную благодарность за проявленное усердие[6].

Во второй половине апреля 1906 г. Столыпина вызвали в Царское Село телеграммой за подписью императора. Встретив его, Николай II сказал, что пристально следил за действиями в Саратове и, считая их исключительно выдающимися, назначает его министром внутренних дел[6].

Переживший революцию и четыре покушения Столыпин пытался отказаться от должности[27]. Примечательно, что двое из его предшественников на этом посту — Сипягин и Плеве — были убиты революционерами. О страхе и нежелании многих чиновников занимать ответственные посты, боясь покушений, неоднократно в своих мемуарах указывал первый председатель Совета министров Российской империи Витте.

- На это государь ответил:

- — Пётр Аркадьевич, я вас очень прошу принять этот пост.

- — Ваше величество, не могу, это было бы против моей совести.

- — Тогда я вам это приказываю.

- Моему отцу ничего не оставалось, как преклониться перед выраженной в такой форме волей своего государя, и он вернулся в Саратов лишь на очень короткое время, чтобы сдать дела губернии[8]:160.

Министр внутренних дел[править | править код]

Министр внутренних дел являлся первым среди других министров Российской империи по своей роли и масштабу деятельности. В его ведении были:

- управление делами почты и телеграфа

- государственная полиция

- тюрьмы, ссылка

- губернские и уездные администрации

- взаимодействие с земствами

- продовольственное дело (обеспечение населения продовольствием при неурожае)

- пожарная часть

- страхование

- медицина

- ветеринария

- местные суды и др.[28]

Начало его работы на новом посту совпало с началом работы I Государственной думы, которая была в основном представлена левыми, с самого начала своей работы взявшими курс на конфронтацию с властью[29]:156. Советский историк Арон Аврех отмечал, что Столыпин оказался хорошим оратором, а некоторые его фразы становились крылатыми[30]. Всего на посту министра внутренних дел Столыпин выступал перед депутатами I Государственной думы трижды. При этом все три раза его речи сопровождались шумом, криками и выкриками с мест «Довольно», «Долой», «Отставка»[31].

Столыпин изначально дал понять, что «надлежит справедливо и твёрдо охранять порядок в России». Отвечая на упрёки о несовершенстве законов и, соответственно, невозможности их правильного применения, он произнёс фразу, которая получила широкую известность[30]

Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремнёвое ружьё; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружьё. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым[31].

О революционности Думы говорит её отказ принять к требованию общей политической амнистии поправку депутата М. А. Стаховича, осуждавшую одновременно и политические крайности, в том числе террор против власти. На его доводы о том, что на 90 казнённых за последние месяцы приходится 288 убитых и 388 раненых представителей власти, большей частью простых городовых, — со скамей левых кричали: «Мало!»…[29]:167.

Такое противостояние между исполнительной и законодательной властью создавало трудности для выхода из послевоенного кризиса и революции. Обсуждалась возможность создания правительства с участием оппозиционной партии кадетов, которые имели большинство в Думе. Столыпин, чья популярность и влияние на царя усиливались, встречался с лидером кадетов Милюковым. На высказанные сомнения о том, что кадеты не смогут удержать порядок и противостоять революции, Милюков отвечал:

Последним решением Думы, которое окончательно склонило царя к её роспуску, стало обращение к населению с разъяснениями по аграрному вопросу и заявлением, что она «от принудительного отчуждения частновладельческих земель не отступит»[33]. Заодно с Думой было распущено правительство И. Л. Горемыкина.

Председатель Совета министров[править | править код]

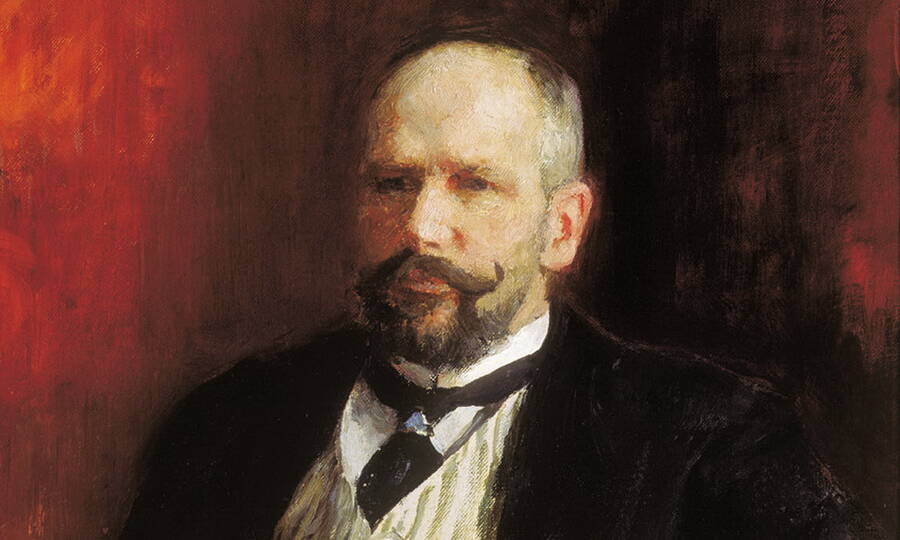

П. А. Столыпин. Портрет работы И. Репина (1910)

8 июля 1906 года Первая Государственная дума была распущена императором. Столыпин заменил И. Л. Горемыкина на посту председателя Совета министров с сохранением должности министра внутренних дел.

Сразу же после назначения Столыпин начал переговоры о приглашении в новый кабинет популярных парламентских и общественных деятелей, принадлежавших к Конституционно-демократической партии и «Союзу 17 октября». Министерские посты первоначально предлагались Д. Н. Шипову, кн. Г. Е. Львову, гр. П. А. Гейдену, Н. Н. Львову, А. И. Гучкову; в ходе дальнейших переговоров также рассматривались кандидатуры А. Ф. Кони и кн. Е. Н. Трубецкого. Общественные деятели, уверенные, что будущая II Дума сможет принудить правительство к созданию ответственного перед Думой кабинета, имели мало заинтересованности в деятельности в качестве коронных министров в смешанном общественно-чиновничьем кабинете; возможность вхождения в правительство они обставляли такими условиями, которые заведомо не могли быть приняты Столыпиным. К концу июля переговоры полностью провалились. Поскольку это была уже третья неудачная попытка привлечения общественных деятелей в правительство (первая попытка была сделана гр. С. Ю. Витте в октябре 1905 года, сразу после издания Октябрьского манифеста, вторая — самим Столыпиным в июне 1906 года, перед роспуском I Думы), Столыпин в результате полностью разочаровался в идее общественного кабинета и в дальнейшем возглавлял правительство чисто бюрократического состава[34].

При вступлении в должность председателя Совета министров Столыпин настоял на отставке главноуправляющего землеустройством и земледелием А. С. Стишинского и обер-прокурора Святейшего синода кн. А. А. Ширинского-Шихматова, при сохранении всего остального состава предшествующего кабинета И. Л. Горемыкина.

На посту председателя Совета министров Столыпин действовал весьма энергично. Его запомнили как блестящего оратора, многие фразы из речей которого стали крылатыми, человека, справившегося с революцией[3][4][5], реформатора, бесстрашного человека[6][7], на которого было совершено несколько покушений. На должности председателя Совета министров в чине гофмейстера Столыпин оставался вплоть до своей смерти, последовавшей вследствие покушения в сентябре 1911 года.

Роспуск II Думы. Новая избирательная система. III Дума[править | править код]

Карикатура «Головин пишет ответ Столыпину»

Отношения Столыпина со II Государственной думой были весьма напряжёнными. В законодательный орган власти входило более сотни представителей партий, которые напрямую выступали за свержение существовавшего строя, — РСДРП (впоследствии разделившейся на большевиков и меньшевиков) и эсеры, чьи представители неоднократно устраивали покушения и убийства высших должностных лиц Российской империи[35]. Польские депутаты выступали за выделение Польши из Российской империи в отдельное государство. Две самые многочисленные фракции кадетов[36] и трудовиков ратовали за принудительное отчуждение земель у помещиков с последующей передачей крестьянам.

Члены партий, ратовавших за смену государственного устройства, попав в Государственную думу, продолжали заниматься революционной деятельностью, о чём вскоре стало известно полиции, руководителем которой являлся Столыпин. 7 мая 1907 года он обнародовал в Думе «Правительственное сообщение о заговоре», обнаруженном в столице и ставившем своей целью совершение террористических актов против императора, великого князя Николая Николаевича и против него самого:

В феврале текущего года отделение по охранению общественного порядка и безопасности в Петербурге получило сведение о том, что в столице образовалось преступное сообщество, поставившее ближайшей целью своей деятельности совершение ряда террористических актов. […] В настоящее время предварительным следствием установлено, что из числа задержанных лиц значительное число изобличается в том, что они вступили в образовавшееся в составе партии социалистов-революционеров сообщество, поставившее целью своей деятельности посягательство на священную особу Государя Императора и совершение террористических актов, направленных против Великого Князя Николая Николаевича и председателя Совета Министров […] В квартире оказались, действительно, члены Государственной думы[31].

Правительство предъявило Думе ультиматум, требуя снять депутатскую неприкосновенность с предполагаемых участников заговора, предоставив Думе кратчайший срок для ответа. После того, как Дума не согласилась на условия правительства немедленно и перешла к процедуре обсуждения требований, царь, не дожидаясь окончательного ответа, 3 июня распустил Думу. Акт 3 июня формально нарушал «манифест 17 октября» и Основные законы 1906 года, в связи с чем противниками правительства был назван «третьеиюньским переворотом»[5].

Так как сведения об участии депутатов в составлении так называемого «солдатского наказа» — революционного воззвания, обращенного от лица солдат к социал-демократической фракции Думы — были получены от информатора Департамента полиции Шорниковой, которая сама принимала участие в написании этого документа, суть произошедших событий остаётся неясной. Историки советского периода, вслед за левой частью Думы, были убеждены в том, что вся история от начала до конца являлась полицейской провокацией, предпринятой по инициативе Столыпина. В то же время, активисты революционных партий не нуждались в провокациях для ведения противоправительственной деятельности, так что полностью вероятен и вариант, при котором агент полиции выполнил просто функции информатора. Во всяком случае, уже после смерти Столыпина, правительство всеми силами старалось скрыть следы участия информатора полиции в инциденте[37].

Следующим шагом стало изменение избирательной системы. Как писал Витте,

Новая избирательная система, которая использовалась при выборах в Государственные думы III и IV созывов, увеличила представительство в Думе землевладельцев и состоятельных горожан, а также русского населения по отношению к национальным меньшинствам, что привело к формированию в III и IV Думах проправительственного большинства. Большинство в новоизбранной III Думе составили «октябристы», получившие 154 мандата. Находящиеся в центре «октябристы» обеспечивали Столыпину принятие законопроектов, вступая в коалицию по тем или иным вопросам либо с правыми, либо с левыми членами парламента[5]. В то же время, тесными личными связями со Столыпиным (по мнению многих современников — его прямым покровительством) отличалась менее многочисленная партия Всероссийский национальный союз (ВНС), лидировавшая в думской национальной фракции, занимавшей промежуточное положение между октябристами и правой фракцией[39].

По свидетельству современника, III Дума явилась «созданием Столыпина»[40]. Взаимоотношения Столыпина с III Думой представляли собой сложный взаимный компромисс. Хотя заведомо проправительственные партии (октябристы и националисты) составляли большинство, эти партии не были марионеточными; сотрудничество с ними требовало определённых уступок со стороны правительства. В целом, Столыпин был вынужден обменять общую поддержку правительственного курса парламентом на предоставление дружественным партиям возможности проявить себя: затягивать обсуждение важных законопроектов на долгие годы, вносить многочисленные, но малосущественные изменения и т. п. Наиболее негативный результат дал тлеющий конфликт Думы и Государственного Совета — большинство Думы намеренно редактировало наиболее важные законы таким образом, что более консервативный Госсовет их затем отклонял. Общая политическая ситуация в Думе оказалась такова, что правительство боялось вносить в Думу все законы, связанные с гражданским и религиозным равноправием (в особенности с правовым положением евреев), поскольку горячее обсуждение подобных тем могло вынудить правительство распустить Думу. Столыпин не смог достичь взаимопонимания с Думой по принципиально важному вопросу о реформе местного управления, весь пакет правительственных законопроектов по данной теме застрял в парламенте навсегда. В то же время, правительственные проекты бюджета всегда находили поддержку Думы[41].

Столыпина критикуют за то, что, кроме дел государственной важности, он наполнял Думу «законодательной жвачкой», что лишало представителей законодательного собрания инициативы. В обоснование приводятся названия некоторых вопросов, которые обсуждались на заседаниях[42]:

- «О порядке исчисления 2 % пенсионных вычетов при зачёте служащим в мужском и женском училищах при евангелическо-лютеранской церкви св. Петра и Павла в Москве в срок выслуги на пенсию прежней до издания закона 2 февраля 1904 г. службы их в упомянутых училищах в случае невозможности точного выяснения размера содержания, полученного за вычитаемое время»

- «Об учреждении при Эриванской учительской семинарии 20 стипендий для воспитанников-татар, с отпуском из казны по 2600 р. в год, о дополнительном ассигновании по 140 р. в год на вознаграждение учителя пения при названной семинарии и преобразовании одноклассного начального училища при сей семинарии в двухклассный состав и дополнительном ассигновании на его содержание по 930 р. в год»

- «Об освобождении от воинской повинности калевицкого духовенства бошинского хурула Донской области»[43]

Одним из важных шагов Столыпина, направленных на повышение качества законотворческой работы, был созыв Совета по делам местного хозяйства, созданного ещё в 1904 году по инициативе министра внутренних дел Плеве. В ходе четырёх сессий (1908—1910) в Совете, названном молвой «Преддумьем», представители общественности, земств и городов вместе с чиновниками правительства обсуждали широкий круг законопроектов, которые правительство готовилось вносить в Думу. На наиболее важных обсуждениях председательствовал сам Столыпин.

Закон о военно-полевых судах[править | править код]

Закон о военно-полевых судах был издан в условиях революционного террора в Российской империи. В течение 1905—1907 годов были осуществлены десятки тысяч террористических актов, в результате которых погибло более 9 тысяч человек[44]. Среди них были как высшие должностные лица государства, так и простые городовые. Часто жертвами становились случайные люди.

Во время революционных событий 1905—1907 годов Столыпин лично столкнулся с актами революционного террора. В него стреляли, бросали бомбу, направляли в грудь револьвер. В описываемое время революционеры приговорили к смерти путём отравления единственного сына Столыпина, которому было всего два года[45].

Среди погибших от революционного террора были друзья и ближайшие знакомые Столыпина. К последним следует отнести, в первую очередь, В. Плеве и В. Сахарова; и в том, и в другом случае убийцам удалось избежать смертной казни вследствие судебных проволочек, адвокатских уловок и гуманности общества.

Взрыв на Аптекарском острове 12 августа 1906 года унёс жизни нескольких десятков людей, которые случайно оказались в особняке Столыпина. Пострадали и двое детей Столыпина — Наталья и Аркадий. В момент взрыва они вместе с няней находились на балконе и были выброшены взрывной волной на мостовую. У Натальи были раздроблены кости ног и несколько лет она не могла ходить, ранения Аркадия оказались нетяжёлыми[8]:185—189, няня детей погибла.

19 августа 1906 года в качестве «меры исключительной охраны государственного порядка» был принят «Закон о военно-полевых судах», который в губерниях, переведённых на военное положение или положение чрезвычайной охраны, временно вводил особые суды из офицеров, ведавших только делами, где преступление было очевидным (убийство, разбой, грабёж, нападения на военных, полицейских и должностных лиц). Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления. Разбор дела мог длиться не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа[46]. Введение военно-полевых судов было вызвано тем, что военные суды (постоянно действующие), на тот момент разбиравшие дела о революционном терроре и тяжких преступлениях в губерниях, объявленных на исключительном положении, проявляли, по мнению правительства, чрезмерную мягкость и затягивали рассмотрение дел. В то время как в военных судах дела рассматривались при обвиняемых, которые могли пользоваться услугами защитников и представлять своих свидетелей, в военно-полевых судах обвиняемые были лишены всех прав.

В своей речи от 13 марта 1907 года перед депутатами II Думы председатель Совета министров так обосновывал необходимость действия этого закона:

Подавление революции сопровождалось казнями отдельных её участников по обвинению в бунте, терроризме и поджогах помещичьих усадеб. За восемь месяцев своего существования (закон о военно-полевых судах не был внесён правительством на утверждение в III Думу и автоматически потерял силу 20 апреля 1907 года; в дальнейшем рассмотрение дел о тягчайших преступлениях передавалось в военно-окружные суды, в которых соблюдались процессуальные нормы производства) военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора, но казнено было 683 человека[47]. Всего за 1906—1910 годы военно-полевыми и военно-окружными судами по так называемым «политическим преступлениям» было вынесено 5735 смертных приговоров, из которых 3741 приведён в исполнение[48]. К каторжным работам приговорено 66 тысяч[46]. В основном казни приводились в исполнение через повешение.

Масштаб репрессий стал беспрецедентным для российской истории — ведь за предыдущие 80 лет — с 1825 по 1905 год — государство по политическим преступлениям вынесло 625 смертных приговоров, из которых 191 был приведён в исполнение[48]. Впоследствии Столыпина резко осуждали за столь жёсткие меры. Смертная казнь у многих вызывала неприятие, и её применение напрямую стали связывать с политикой, проводимой Столыпиным. В обиход вошли термины «скорострельная юстиция» и «столыпинская реакция»[46]. В частности, один из видных кадетов Ф. И. Родичев во время выступления в запальчивости допустил оскорбительное выражение «столыпинский галстук», как аналогию с выражением Пуришкевича «муравьёвский воротник»[49] (подавивший польское восстание 1863 года М. Н. Муравьёв-Виленский получил у оппозиционно настроенной части русского общества прозвище «Муравьёв-вешатель»). Председатель Совета министров, находившийся в тот момент на заседании, потребовал от Родичева «удовлетворения», то есть вызвал его на дуэль. Подавленный критикой депутатов Родичев публично принёс свои извинения, которые были приняты. Несмотря на это, выражение «столыпинский галстук» стало крылатым. Под этими словами подразумевалась петля виселицы[50].

Лев Толстой в статье «Не могу молчать!» выступил против военно-полевых судов и соответственно политики правительства:

Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют ещё большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь[51].

Л. Н. Толстого поддержали многие известные люди того времени, в частности, Леонид Андреев, Александр Блок, Илья Репин. Журнал «Вестник Европы» напечатал сочувственный отклик «Лев Толстой и его „Не могу молчать“».

В итоге, вследствие принятых мер, революционный террор был подавлен, перестал носить массовый характер, проявляясь лишь единичными спорадическими актами насилия[52].

Финляндский вопрос[править | править код]

Во время премьерства Столыпина Великое княжество Финляндское являлось особым регионом Российской империи.

До 1906 года его особый статус подтверждался наличием «конституций» — шведских законов периода правления Густава III («Форма правления» от 21 августа 1772 года и «Акт соединения и безопасности» от 21 февраля и 3 апреля 1789 года), которые действовали в Финляндии до вхождения в состав Российской империи[53]. Великое княжество Финляндское обладало собственным законодательным органом — четырёхсословным сеймом, широкой автономией от центральной власти.

7 (20) июля 1906 года, за день до роспуска Первой Государственной думы и назначения Столыпина председателем Совета министров, Николай II утвердил принятый сеймом новый сеймовый устав (фактически, конституцию), предусматривавший упразднение устаревшего сословного сейма и введение в Великом княжестве однопалатного парламента (также по традиции именовавшегося сеймом — ныне Эдускунта), избираемого на основе всеобщего равного избирательного права всеми гражданами старше 24 лет[54].

Пётр Столыпин за время своего премьерства 4 раза выступал с речами относительно Великого княжества[31]. В них он указывал на неприемлемость некоторых особенностей власти в Финляндии. В частности, он подчёркивал, что несогласованность и неподконтрольность многих финских учреждений верховной власти приводит к неприемлемым для единой страны результатам:

В 1908 году он добился того, чтобы финляндские дела, затрагивающие российские интересы, рассматривались в Совете министров.

17 июня 1910 года Николай II утвердил разработанный правительством Столыпина закон «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения», которым значительно урезалась финляндская автономия и усиливалась роль центральной власти в Финляндии[56].

По утверждению финского историка Тимо Вихавайнена, последними словами Столыпина были «Главное… Чтобы Финляндия…» — по-видимому, он имел в виду необходимость уничтожить гнёзда революционеров на территории Финляндии[57].

Еврейский вопрос[править | править код]

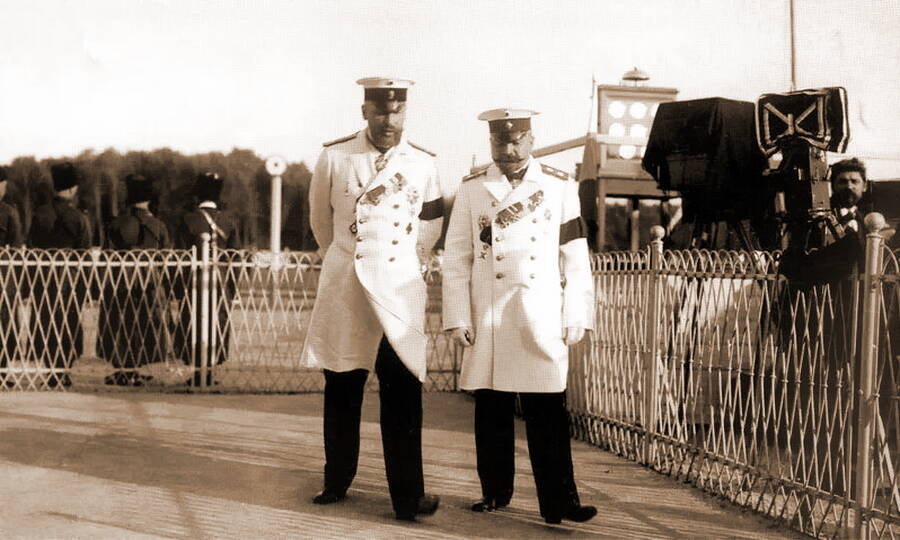

Столыпин (в белом мундире справа) при представлении императору еврейской делегации и поднесении ею Торы. 30 августа 1911 г.

Еврейский вопрос в Российской империи времён Столыпина представлял собой проблему государственной важности. Для евреев существовал целый ряд ограничений. В частности, за пределами так называемой черты оседлости им запрещалось постоянное жительство. Такое неравноправие относительно части населения империи по религиозному признаку приводило к тому, что многие ущемлённые в своих правах молодые люди шли в революционные партии.

С другой стороны, среди консервативно настроенного населения и большой части представителей власти господствовали антисемитские настроения. Во время революционных событий 1905—1907 гг. они проявились, в частности, в массовых еврейских погромах[58][59][60] и появлении таких т. н. «черносотенных» организаций, как «Союз русского народа» (СРН), Русский народный союз имени Михаила Архангела и других. Черносотенцы отличались крайним антисемитизмом и выступали за ещё большее ущемление евреев в правах[61]. При этом они пользовались большим влиянием в обществе, и среди их членов в различное время находились видные политические деятели и представители духовенства. Правительство Столыпина, в целом, находилось в конфронтации с «Союзом русского народа» (СРН), который не поддерживал и резко критиковал проводимую Столыпиным политику. В то же время имеются данные о выделении СРН и его видным деятелям денег из десятимиллионного фонда Министерства внутренних дел[62], предназначенного для вербовки осведомителей и других действий, не подлежащих разглашению. О политике Столыпина в отношении черносотенцев показательными являются два документа. Первый из них — письмо одесскому градоначальнику и видному представителю СРН И. Н. Толмачёву, в котором даётся самая лестная оценка данной организации и пожелание сохранять благожелательное отношение к ней в виду её потенциальной полезности[62]. Второй документ — свидетельства того же Толмачёва 1912 года, когда СРН развалился на ряд враждующих организаций[63].

Во время службы в Ковно и Гродно Столыпин ознакомился с бытом еврейского населения. Согласно воспоминаниям старшей дочери Марии:

Во время службы гродненским губернатором по инициативе Столыпина было открыто еврейское двухклассное народное училище[20].

Когда Столыпин занял высшие посты в Российской империи, то на одном из заседаний Совета министров он поднял еврейский вопрос. Пётр Аркадьевич попросил «откровенно высказаться о том, что сто́ит поставить вопрос об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев, которые особенно раздражают еврейское население России и, не внося никакой реальной пользы для русского населения, […] только питают революционное настроение еврейской массы»[64]:206—208. По воспоминаниям министра финансов и преемника Столыпина на посту председателя Совета министров Коковцова, никто из членов совета принципиальных возражений не высказал. Лишь Шванебах отметил, что «нужно быть весьма осторожным в выборе момента для возбуждения еврейского вопроса, так как история учит, что попытки к разрешению этого вопроса приводили только к возбуждению напрасных ожиданий, так как они кончались обыкновенно второстепенными циркулярами»[64]:206—208. Согласно воспоминаниям В. Й. Гурко, после его (В. Й. Гурко) резкого выступления против законопроекта начались прения, обозначившие две противоположные точки зрения. «Столыпин поначалу как будто защищал проект, но затем видимо смутился и сказал, что переносит решение вопроса на другое заседание». На следующем заседании по предложению Столыпина Совет должен был голосованием определить общее мнение по законопроекту, которое должно было быть представлено императору как единогласное мнение правительства. В этом случае Совет министров принимал всю ответственность за решение вопроса на себя, не перекладывая его на главу государства.

| Результат получился, однако, совсем неожиданный. Большинство Совета проект одобрило, причем самое любопытное, что в числе меньшинства был Столыпин, сам внесший проект на обсуждение господ министров, а государь, невзирая на единогласное мнение Совета, не утвердил его, поступив, таким образом, как бы вопреки всему составу правительства и приняв, следовательно, всецело на себя всю ответственность за его неосуществление. По поводу отклонения этого проекта по Петербургу ходили разные версии. Рассказывали, что тут главную роль сыграл тот самый Юзефович, который был одним из авторов манифеста об укреплении самодержавия; говорили, что сам Столыпин советовал царю его не утверждать. Были и другие версии; какая из них справедлива, я не знаю[65]. |

Николаю II был направлен журнал Совета министров, в котором высказывалось мнение и приводился законопроект об отмене черты оседлости для евреев[66].

10 декабря 1906 года в письме Николай II отверг данный законопроект с мотивировкой «Внутренний голос всё настойчивее твердит Мне, чтобы я не брал этого решения на себя»[46]. В ответ Столыпин, не согласный с решением императора, написал ему о том, что слухи о данном законопроекте уже попали в прессу, и решение Николая вызовет кривотолки в обществе:

В том же письме он указывал:

В связи с этим премьер советовал Николаю отправить законопроект в Думу для дальнейшего обсуждения. Царь, последовав совету Столыпина, передал вопрос на рассмотрение в Государственную думу[46].

Судьба столыпинского законопроекта свидетельствует не в пользу народного представительства: ни II, ни III, ни IV Дума «не нашли времени» его обсудить. Для оппозиционных партий оказалось «полезней» его «замолчать», а «правые» такие послабления изначально не поддерживали[46].

Со второй половины 1907 года до конца премьерства Столыпина в Российской империи не было еврейских погромов[67]. Столыпин употребил также своё влияние на Николая II на то, чтобы не допустить государственной пропаганды Протоколов сионских мудрецов — опубликованной в начале XX века фальшивки, якобы доказывавшей существование еврейского заговора и получившей широкую популярность среди правых российских кругов[68].

При этом во время правительства Столыпина были вновь определены процентные нормы студентов-евреев в высших и средних учебных заведениях. Хотя они несколько увеличивали их по сравнению с таким же указом 1889 года, в период революционных событий 1905—1907 гг. предыдущий указ de facto не действовал, и поэтому новый как бы восстанавливал существовавшую несправедливость — набор в высшие и средние учебные заведения был основан не на знаниях, а на национальной принадлежности[67].

Обнаружение 20 марта 1911 года в Киеве убитого мальчика Андрея Ющинского стало отправным пунктом «дела Бейлиса» и вызвало значительный подъём антисемитских настроений в стране. Киевское охранное отделение получило приказ Столыпина «собрать подробные сведения по делу об убийстве мальчика Ющинского и сообщить подробно о причинах этого убийства и о виновных в нём». Столыпин не верил в ритуальное убийство и потому желал, чтобы были найдены настоящие преступники. Этот приказ явился последним актом «еврейской политики» Столыпина[67].

Факты свидетельствуют[46][64][67]:206—208[8]:77—78[20], что Столыпин антисемитом не был, хоть во многих публикациях ему и приклеивают этот ярлык, не приводя при этом веских доказательств. Отсутствуют какие бы то ни было его высказывания, свидетельствующие о наличии у него антисемитских взглядов[69].

Аграрная реформа[править | править код]

Экономическое положение русского крестьянства после крестьянской реформы 1861 года оставалось тяжёлым. Земледельческое население 50 губерний Европейской России, составлявшее в 1860-х годах около 50 миллионов человек, возросло к 1900 году до 86 миллионов, вследствие чего земельные наделы крестьян, составлявшие в 60-х годах в среднем 4,8 десятин на душу мужского населения, сократились к концу века до среднего размера 2,8 десятин. При этом производительность труда крестьян в Российской империи была крайне низкой[70].

Причиной низкой производительности крестьянского труда была система сельского хозяйства. Прежде всего, это были устаревшие трёхполье и чересполосица, при которых треть пахотной земли «гуляла» под паром, а крестьянин обрабатывал узкие полоски земли, находившиеся на расстоянии друг от друга. Кроме того, земля не принадлежала крестьянину на правах собственности. Ею распоряжалась община («мир»), которая распределяла её по «душам», по «едокам», по «работникам» или каким-либо иным способом (из 138 млн десятин надельных земель около 115 млн являлись общинными). Только в западных областях крестьянские земли находились во владении своих хозяев. При этом урожайность в этих губерниях была выше, не было случаев голода при неурожаях[70]. Эта ситуация была хорошо известна Столыпину, который более 10 лет провёл в западных губерниях.

Началом реформы[71] явился указ от 9 ноября 1906 года «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования»[72]. Указом был провозглашён широкий комплекс мер по разрушению коллективного землевладения сельского общества и созданию класса крестьян — полноправных собственников земли. В указе было обозначено, что «каждый домохозяин, владеющий землёй на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли».

Реформа разворачивалась в нескольких направлениях[72][73][74][75][76]:

- Повышение качества прав собственности крестьян на землю, состоявшее, прежде всего, в замене коллективной и ограниченной собственности на землю сельских обществ полноценной частной собственностью отдельных крестьян-домохозяев. Мероприятия в этом направлении носили административно-правовой характер;

- Искоренение устаревших сословных гражданско-правовых ограничений, препятствовавших эффективной хозяйственной деятельности крестьян;

- Повышение эффективности крестьянского сельского хозяйства; правительственные мероприятия состояли в поощрении выделения крестьянам-собственникам участков «к одному месту» (отруба, хутора), что требовало проведения государством большого объёма сложных и дорогостоящих землеустроительных работ по разверстанию чересполосных общинных земель;

- Поощрение покупки частновладельческих (прежде всего, помещичьих) земель крестьянами через Крестьянский поземельный банк. Вводилось льготное кредитование. Столыпин считал, что таким образом всё государство берёт на себя обязательства по улучшению жизни крестьян, а не перекладывает их на плечи немногочисленного класса помещиков[77];

- Поощрение наращивания оборотных средств крестьянских хозяйств через кредитование во всех формах (банковское кредитование под залог земли, ссуды членам кооперативов и товариществ);

- Расширение прямого субсидирования мероприятий так называемой «агрономической помощи» (агрономическое консультирование, просветительные мероприятия, содержание опытных и образцовых хозяйств, торговля современным оборудованием и удобрениями);

- Поддержка кооперативов и товариществ крестьян.

К итогам реформы следует отнести следующие факты. Ходатайства о закреплении земли в частную собственность были поданы членами более чем 6 млн[78] домохозяйств из существовавших 13,5 млн. Из них выделились из общины и получили землю (суммарно 25,2 млн десятин — 21,2 % от общего количества надельных земель) в единоличную собственность около 1,5 миллионов (10,6 % от общего числа)[79]. Столь значительные изменения в крестьянской жизни стали возможными не в последнюю очередь благодаря Крестьянскому поземельному банку, выдавшему кредитов на сумму в 1 миллиард 40 миллионов рублей. Из 3 млн крестьян, переселившихся на выделенные им правительством в частную собственность земли в Сибирь, 18 % вернулись обратно и соответственно 82 % остались на новых местах. Помещичьи хозяйства утратили былую хозяйственную значимость. Крестьяне в 1916 году засевали (на собственной и арендуемой земле) 89,3 % земель и владели 94 % сельскохозяйственных животных[80].

Оценку реформ Столыпина затрудняет то обстоятельство, что реформы не были осуществлены полностью вследствие трагической гибели Столыпина, I мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, а затем гражданской войны. Сам Столыпин предполагал, что все задуманные им реформы будут осуществлены комплексно (а не только в части аграрной реформы) и дадут максимальный эффект в долгосрочной перспективе (по словам Столыпина, требовалось «двадцать лет покоя внутреннего и внешнего»[9]).

Сибирская политика. «Столыпинские вагоны»[править | править код]

Особое значение Столыпин уделял восточной части Российской империи. В своей речи от 31 марта 1908 года в Государственной Думе, посвящённой вопросу о целесообразности постройки Амурской железной дороги, он произнёс:

В 1910 году Столыпин вместе с главноуправляющим земледелием и землеустройством Кривошеиным совершили инспекционную поездку в Западную Сибирь и Поволжье.

Политика Столыпина относительно Сибири состояла в поощрении переселения на её незаселённые просторы крестьян из европейской части России. Это переселение было частью аграрной реформы. В Сибирь переселились около 3 млн человек[71]. Только в Алтайском крае во время проводимых реформ было основано 3415 населённых пунктов, в которых поселились свыше 600 тысяч крестьян из европейской части России, составивших 22 % жителей округа. Они ввели в оборот 3,4 млн десятин пустующих земель[81].

Для переселенцев в 1910 году были созданы специальные железнодорожные вагоны. От обычных они отличались тем, что одна их часть во всю ширину вагона предназначалась для крестьянского скота и инвентаря[82]. Позднее, при советской власти, в этих вагонах были поставлены решетки, сами вагоны стали использоваться уже для принудительной высылки кулаков и иного «контрреволюционного элемента» в Сибирь и Среднюю Азию. Со временем же они были полностью перепредназначены для перевозки заключенных.

В связи с этим данный тип вагонов приобрёл дурную славу. При этом сам вагон, имевший официальное название вагонзак (вагон для заключённых) получил название «столыпинского». В «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицын так описывает историю возникновения термина:

«Вагон-зак» — какое мерзкое сокращение! […] Хотят сказать, что это — вагон для заключенных. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон «столыпинским» или просто «столыпиным». […]

История вагона такова. Он действительно пошёл по рельсам впервые при Столыпине: он был сконструирован в 1908 году, но — для переселенцев в восточные части страны, когда развилось сильное переселенческое движение и не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного, он имел подсобные помещения для утвари или птицы (нынешние «половинные» купе, карцеры) — но он, разумеется, не имел никаких решёток, ни внутри, ни на окнах. Решётки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что большевицкая. А называться досталось вагону — столыпинским… Министр, вызывавший на дуэль депутата за «столыпинский галстук», — этого посмертного оболгания уже не мог остановить[83].

Внешняя политика[править | править код]

Столыпин поставил себе за правило не вмешиваться в иностранную политику[8]. Однако во время Боснийского кризиса 1909 года понадобилось прямое вмешательство председателя Совета министров. Кризис угрожал перерасти в войну с участием балканских государств, Австро-Венгерской, Германской и Российской империй. Позиция председателя Совета министров заключалась в том, что страна к войне не готова, и военного конфликта следует избежать любыми способами. В конечном итоге, кризис завершился моральным поражением России. После описываемых событий Столыпин настоял на увольнении министра иностранных дел Извольского[84].

Интерес представляет отношение к Столыпину кайзера Вильгельма II. 4 июня 1909 года Вильгельм II встретился с Николаем II в финских шхерах. Во время завтрака на императорской яхте «Штандарт» русский председатель Совета министров находился по правую руку от высокого гостя, и между ними состоялась обстоятельная беседа. Впоследствии, находясь в эмиграции, Вильгельм II размышлял о том, как прав был Столыпин, когда предупреждал его о недопустимости войны между Россией и Германией, подчёркивал, что война в конечном итоге приведёт к тому, что враги монархического строя примут все меры, чтобы добиться революции. Непосредственно после завтрака немецкий кайзер сказал генерал-адъютанту И. Л. Татищеву, что «если бы у него был такой Министр, как Столыпин, то Германия поднялась бы на величайшую высоту»[84].

Законопроект о земстве в западных губерниях и «министерский кризис» марта 1911[править | править код]

П. Дурново — один из инициаторов «министерского кризиса»

Обсуждение и принятие закона о земстве в западных губерниях вызвало «министерский кризис» и стало последней победой Столыпина (которую, по сути, можно назвать пирровой[85]).

Предпосылкой будущего конфликта стало внесение правительством законопроекта, который вводил земство в губерниях Юго-Западного и Северо-Западного краёв. Законопроект значительно уменьшал влияние крупных землевладельцев (представленных, в основном, поляками) и увеличивал права мелких (представленных русскими, украинцами и белорусами)[85]. Учитывая, что доля поляков в этих губерниях составляла от 1 до 3,4 %[86], законопроект являлся демократическим.

В этот период деятельность Столыпина протекала на фоне усиливавшегося влияния оппозиции, где против председателя Совета министров сплотились противоположные силы — левые, которых реформы лишали исторической перспективы, и правые, усмотревшие в тех же реформах покушение на свои привилегии и ревностно относившиеся к быстрому возвышению выходца из провинции[85].

Лидер правых, не поддерживавших этот законопроект, П. Н. Дурново писал царю о том, что

Столыпин просил царя обратиться через председателя Государственного совета к правым с рекомендацией поддержать законопроект. Один из членов Совета, В. Ф. Трепов, добившись приёма у императора, высказал позицию правых и задал вопрос: «Как понимать царское пожелание, как приказ, или можно голосовать по совести?» Николай II ответил, что разумеется, надо голосовать «по совести»[32]:185. Трепов и Дурново восприняли такой ответ как согласие императора с их позицией, о чём незамедлительно проинформировали других правых членов Государственного совета. В результате 4 марта 1911 года законопроект был провален 68 голосами из 92[87].

Утром следующего дня Столыпин отправился в Царское Село, где подал прошение об отставке, объяснив, что не может работать в обстановке недоверия со стороны императора. Николай II говорил, что не хочет лишаться Столыпина, и предлагал найти достойный выход из создавшегося положения. Столыпин поставил царю ультиматум — отправить интриганов Трепова и Дурново в длительный заграничный отпуск и провести закон о земстве по 87-й статье. 87-я статья основных законов предполагала, что царь может самолично проводить те или другие законы в период, когда Государственная дума не работает. Статья была предназначена для принятия неотложных решений во время выборов и междумских каникул[85].

Императрица Мария Фёдоровна, склонившая Николая II принять условия Столыпина

Близкие к Столыпину люди пытались отговорить его от столь жёсткого ультиматума самому царю. На это он отвечал:

Судьба Столыпина висела на волоске, и только вмешательство вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, убедившей своего сына поддержать позицию премьера, решило дело в его пользу. В воспоминаниях министра финансов В. Н. Коковцова приводятся её слова, свидетельствующие о глубокой благодарности императрицы к Столыпину:

Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который оказался и умным, и энергичным и сумел ввести порядок после того ужаса, который мы пережили всего 6 лет тому назад, и вот — этого человека толкают в пропасть, и кто же? Те, которые говорят, что они любят Государя и Россию, а на самом деле губят и его и родину. Это просто ужасно[64]:394—395.

Император принял условия Столыпина через 5 дней после аудиенции у Николая II. Дума была распущена на 3 дня, закон проведён по 87-й статье[88], а Трепов и Дурново отправлены в отпуск.

Дума, не проголосовавшая ранее за указанный закон, восприняла форму его принятия как полное к себе пренебрежение. Лидер «октябристов» А. И. Гучков в знак несогласия покинул пост председателя Государственной думы. Впоследствии на допросе Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 2 августа 1917 г. политика Столыпина была охарактеризована Гучковым как «ошибочная политика компромисса, политика, стремящаяся путём взаимных уступок добиться чего-нибудь существенного». Также он отмечал, что «человек, которого в общественных кругах привыкли считать врагом общественности и реакционером, представлялся в глазах тогдашних реакционных кругов самым опасным революционером»[89]. Отношения с законодательным органом Российской империи у Столыпина были испорчены[90].

Покушения на Столыпина[править | править код]

За короткий промежуток времени с 1905 по 1911 годы на Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений, последнее из которых достигло своей цели.

Во время революционных событий 1905 года, в бытность Столыпина саратовским губернатором покушения носили неорганизованный характер выплеска ненависти к представителям власти. После занятия Петром Аркадьевичем вначале должности министра внутренних дел Российской империи, а затем и председателя Совета министров, группы революционеров стали тщательнее организовывать покушения на его жизнь. Самым кровавым стал взрыв на Аптекарском острове, во время которого погибли десятки людей. Столыпин не пострадал. Многие из готовившихся покушений были вовремя раскрыты, а некоторые сорвались по счастливой случайности. Покушение Богрова во время визита Столыпина в Киев стало роковым. Через несколько дней после него он умер от полученных ранений.

Покушения в Саратовской губернии[править | править код]

Саратовская губерния летом 1905 года стала одним из основных очагов крестьянского движения и аграрных беспорядков, которые сопровождались столкновениями крестьян с помещиками. Грабежи, поджоги и резня прокатились по всей губернии[6].

Первое покушение произошло во время объезда мятежных деревень Столыпиным в сопровождении казаков. В губернатора дважды стрелял неизвестный, но не попал. Вначале Столыпин даже кинулся за стрелявшим, но был удержан за руку чиновником особых поручений князем Оболенским. Сам Столыпин даже шутил по этому поводу: «Сегодня озорники из-за кустов в меня стреляли…»[6]

В литературе упоминается случай, произошедший во время одного из обычных в ту горячую пору объездов губернии, когда стоящий перед Столыпиным человек неожиданно вынул из кармана револьвер и направил его на губернатора. Столыпин, глядя на него в упор, распахнул пальто и перед толпой спокойно сказал: «Стреляй!» Революционер не выдержал, опустил руку, и револьвер у него выпал[6].

Ещё об одном неудавшемся покушении пишет в своих мемуарах дочь Столыпина Елена. По её воспоминаниям, заблаговременно был раскрыт заговор, где террорист, которому было поручено убить губернатора, должен был устроиться столяром для проведения ремонта лестницы в особняке губернатора. Заговор был раскрыт, а революционер арестован[6].

В воспоминаниях другой дочери, Марии, приводится описание ещё одного покушения на Столыпина, во время которого он вновь проявил выдержку и спокойствие:

Прямо с парохода он, в сопровождении полиции, отправился пешком к центру беспорядков на Театральную площадь. По мере того, как он приближался к старому городу, стали попадаться всё более возбуждённые кучки народа, всё недоброжелательнее звучали крики, встречающие папа́, спокойным ровным шагом проходящего через ряды собравшихся. Совсем поблизости от места митинга из окна третьего этажа прямо к ногам моего отца упала бомба. Несколько человек около него было убито, он же остался невредим и через минуту после взрыва толпа услыхала спокойный голос моего отца:

— Разойдитесь по домам и надейтесь на власть, вас оберегающую.

Под влиянием его хладнокровия и силы страсти улеглись, толпа рассеялась, и город сразу принял мирный вид[8].

Взрыв на Аптекарском острове (Санкт-Петербург)[править | править код]

Разрушенное вследствие взрыва здание особняка Столыпина на Аптекарском острове

Адъютант Столыпина А. Н. Замятнин, фактически спасший Столыпина от смерти ценой своей жизни

Памятный знак на месте взрыва. Современный вид

12 (25) августа 1906 года произошло очередное покушение, сопровождавшееся большим количеством жертв. Во время взрыва сам Столыпин не пострадал.

По субботам у председателя Совета министров были приёмные дни. Террористы приехали под видом просителей в жандармской форме, якобы по срочному делу. По свидетельству одной из дочерей Столыпина Елены, от смерти его спас адъютант генерал А. Н. Замятнин: «Так, благодаря верному Замятину[91] террористам не удалось осуществить свой план, и мой отец не был убит[92]». Вероятно, адъютанта смутили головные уборы максималистов: приехавшие были в старых касках, хотя незадолго до этого форма претерпела существенные изменения[46]. Увидев, что они разоблачены, террористы вначале попытались прорваться силой, а затем, когда их попытка оказалась неудачной, метнули портфель с бомбой.

Взрыв был очень большой силы. Комнаты первого этажа и подъезд были разрушены, обрушились верхние помещения. Бомба унесла жизнь 24 человек, среди них адъютанта А. Н. Замятнина, агентов охранки, няни сына Столыпина Аркадия и самих террористов. От взрыва также пострадали сын и дочь председателя Совета министров — Аркадий и Наталья[46].

Ранение дочери было тяжёлым. Врачи настаивали на срочной ампутации ног у пострадавшей. Однако Столыпин просил подождать с решением. Доктора согласились и, в конце концов, спасли обе ноги[46].

Столыпин остался невредим и даже не получил ни единой царапины. Лишь бронзовая чернильница, перелетев через голову председателя Совета министров, забрызгала его чернилами[46].

Через 12 дней после покушения, 24 августа 1906 года, была опубликована правительственная программа, согласно которой в местностях, находящихся на военном положении, вводились «скорорешительные» суды[93].

Покушения после взрыва на Аптекарском острове[править | править код]

Уже в декабре того же 1906 года неким Добржинским была организована «боевая дружина», которая по поручению центрального комитета партии социалистов-революционеров должна была убить П. А. Столыпина. Однако группа была открыта и захвачена до совершения акта. В июле 1907 года был также захвачен «летучий отряд», целью которого также было устранение Столыпина. В ноябре 1907 года была обезврежена ещё одна группа социалистов-революционеров (максималистов), готовивших бомбы для устранения высших должностных лиц, в том числе, Столыпина. В декабре того же года в Гельсингфорсе был арестован руководитель северного боевого «летучего отряда» Трауберг. Главной целью отряда был Столыпин. Наконец, в декабре все того же 1907 года была арестована Фейга Элькина, организовавшая революционную группу, которая занималась подготовкой покушения на Столыпина[9].

Покушение в Киеве и смерть[править | править код]

В конце августа 1911 года император Николай II с семьёй и приближёнными, в том числе и со Столыпиным, находились в Киеве по случаю открытия памятника Александру II. 1 (14) сентября 1911 года император и Столыпин присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в киевском городском театре. На тот момент у начальника охранного отделения Киева была информация о том, что в город прибыли террористы с целью совершить нападение на высокопоставленного чиновника, а возможно, и на самого царя[94]. Информация была получена от секретного осведомителя Дмитрия Богрова. Оказалось, однако, что покушение задумал сам Богров. По пропуску, выданному начальником Киевского охранного отделения, он прошёл в городской оперный театр, во время второго антракта подошёл к Столыпину и дважды выстрелил: первая пуля попала в руку, вторая — в живот, задев печень. После ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и произнёс: «Счастлив умереть за Царя»[95].

Николай II (в письме к матери): «Столыпин повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что у него на кителе кровь. Ольга и Татьяна увидели всё, что произошло… На Татьяну произвело сильное впечатление, она много плакала, и обе плохо спали».

Последующие дни прошли в тревоге, врачи надеялись на выздоровление, но 4 сентября вечером состояние Столыпина резко ухудшилось, и около 10 часов вечера 5 сентября он скончался[96]. В первых строках вскрытого завещания Столыпина было написано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Указание Столыпина было исполнено: 9 сентября Столыпин похоронен в Киево-Печерской лавре.

По одной из версий, покушение было организовано при содействии охранного отделения. На это указывает ряд фактов. В частности, билет в театр[97] был выдан Богрову начальником Киевского охранного отделения Н. Н. Кулябко с согласия ответственных сотрудников Охранного отделения П. Г. Курлова, А. И. Спиридовича и М. Н. Веригина, при этом к Богрову не было приставлено наблюдение[98].

По другой версии, начальник охранного отделения Кулябко был введён в заблуждение[98]. При этом, согласно воспоминаниям киевского губернатора Гирса, охрана Столыпина в городе была организована плохо[99].

Награды[править | править код]

Ордена и поощрения:

- Орден Святой Анны 3-й степени (30 августа 1893 года)

- Орден Святой Анны 2-й степени (14 мая 1896 года)

- Высочайшая благодарность (11 марта 1905 года)

- Орден Святого Владимира 3-й степени (6 декабря 1905 года)

- Сердечная благодарность Его Величества (4 января 1906 года)

- Орден Святой Анны 1-й степени (6 декабря 1906 года)

- Высочайший рескрипт (29 марта 1909 года)

- Орден Белого орла (29 марта 1909 года)

- Высочайший рескрипт (19 февраля 1911 года)

- Орден Святого Александра Невского (10 апреля 1911 года)

Медали и знаки отличия:

- Медаль «В память царствования императора Александра III»

- Медаль «В память коронации императора Николая II»

- Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»

- Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы»

- Знак отличия «За поземельное устройство государственных крестьян»

- Знак отличия Российского Общества Красного Креста

- Знак отличия Холмского Православного Свято-Богородицкого Братства

Почётные звания:

- Почётный гражданин Екатеринбурга (1911)[100]

- Почётный гражданин Саратова (1909)

Иностранные:

- Бухарский орден Искандер-Салис (7 декабря 1906 года)

- Шведский орден Серафимов (12 мая 1908 года)

- Норвежский орден Святого Олафа, большой крест (6 июня 1908 года)

- Итальянский орден Святых Маврикия и Лазаря, большой крест (6 июня 1908 года)

- Английский Королевский Викторианский орден, большой крест (16 июня 1908 года)

- Прусский орден Заслуг перед Прусской Короной (17 июня 1909 года)

- Сербский орден Белого орла 1-й степени

- Черногорский орден князя Даниила I 1-й степени

- Японский орден Восходящего солнца с цветами павловнии

Оценка деятельности[править | править код]

Портрет Столыпина на фоне Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и российского флага

Оценка деятельности Столыпина, как его современниками, так и историками, неоднозначна и носит полярный характер. В ней одни выделяют только негативные моменты, другие, напротив, считают его «гениальным политическим деятелем», человеком, который мог бы спасти Россию от грядущих войн, поражений и революций. При этом и те, и другие основываются на оценках современников, документальных источниках, данных статистики. Сторонники и противники зачастую оперируют одними и теми же цифрами, выраженными в различном контексте. Так, в статье Большой советской энциклопедии, посвящённой аграрной реформе[71], написано, что «освоение новых земель было не под силу разорённому крестьянству. Из 3 млн чел., переселившихся за 1906—1916, возвратились на прежние места 548 тыс. чел., то есть 18 %». Журналист Геннадий Сидоровнин со ссылкой на издание за 1911 год те же цифры трактует иначе — «В любой области вообще человеческой жизни всегда наберётся 10 % неудачников […] Конечно, триста тысяч обратных, хотя бы и за 15-летний период, — это уже большое и тяжёлое явление […] Но из-за этих трёхсот тысяч нельзя забыть, как это иногда делают, о двух с половиною миллионах устроенных переселенцев»[101].

Историк В. П. Данилов отмечает популяризацию в годы перестройки в СССР позитивного образа Столыпина: «Начавшийся в 1988 году культ Столыпина достиг в 1990—1991 годы масштабов массовой идеологической кампании, апогеем которой можно считать появление в одной из центральных газет 12 мая 1991 года панегирика «Столыпин и Горбачёв: две реформы „сверху“»»[102].

Критика[править | править код]

Деятель либерально-консервативного движения Дмитрий Шипов, подытоживая в октябре 1908 года сложившуюся ситуацию, отмечал, что отсутствие политических свобод ведёт к возрастанию пропасти между властью и народом, приводящему к озлоблению населения. При этом Столыпин не хочет замечать ошибочности выбранного курса, уже не имея возможности его изменить, став на путь реакции[103].

Член Священного синода и один из виднейших церковных иерархов архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) на панихиде по Столыпину в Житомире заявил, что покойный «проводил слишком левую политику и не оправдал доверия Государя»[104].

Владимир Ленин в статье «Столыпин и революция» (октябрь 1911) писал о нём как об «обер-вешателе, погромщике, который подготовил себя к министерской деятельности истязанием крестьян, устройством погромов, умением прикрывать эту азиатскую „практику“ — лоском и фразой». При этом он называл его «главой контрреволюции»[105].

В советской историографии деятельность Столыпина оценивалась критически. Так, Большая советская энциклопедия характеризовала его как человека, который «осуществил Третьеиюньский государственный переворот 1907 года, предложил аграрную реформу с целью создать социальную опору царизма в деревне в лице кулачества»[106].

В сталинском учебнике по истории ВКП(б) деятельность Столыпина была подана в самых тёмных тонах. Утверждалось, что его реформы привели к «обезземеливанию крестьян, ограблению общинной земли кулаками, разбойничьим набегам жандармов и полицейских, царских провокаторов и черносотенных громил на рабочий класс»[107].

Советский историк Арон Аврех отмечал, что экономические реформы Столыпина совершенно не соответствовали потребностям государства, так как не решали глубинных противоречий режима. Носившая безусловно прогрессивный характер аграрная реформа, даже в случае её полного успеха, не могла обеспечить достаточный уровень прогресса для конкурентоспособной борьбы с великими державами за сохранение позиций и выживание. Главной ошибкой Столыпина Аврех считал убеждение, что сначала надо обеспечить экономические условия, после чего уже осуществлять реформы демократические. Между тем отказ от проведения политических реформ приводил к росту в стране недовольства и революционных настроений[108].

В постсоветский период деятельность Столыпина также подвергается критике. Зачастую она основана на воспоминаниях Витте, полемике Столыпина с Толстым и работах советских историков[109].

Положительная оценка[править | править код]

Ещё при жизни П. А. Столыпин обрёл не только яростных критиков, но и преданных сторонников. Всячески поддерживали деятельность П. А. Столыпина: известный русский философ-марксист П. Б. Струве; философ, литературный критик и публицист В. В. Розанов; философ и правовед И. А. Ильин, политики Н. Н. Львов, В. А. Маклаков, А. В. Тыркова-Вильямс, В. В. Шульгин, для которого П. А. Столыпин остался образцом политика и даже кумиром до конца жизни[110].

В 1911 году В. В. Розанов, тяжело переживавший убийство П. А. Столыпина, в статье «Террор против русского национализма» писал: «вся Русь почувствовала, что её ударили… пошатнувшись, она не могла не схватиться за сердце». И в другом месте: «Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека: вот этого „воина“, вставшего на защиту, в сущности, России». Философ И. А. Ильин и после смерти П. А. Столыпина считал, что «государственное дело Столыпина не умерло, оно живо, и ему предстоит возродиться в России и возродить Россию».

В 1928 году в Харбине вышла книга Ф. Т. Горячкина «Первый русский фашист Пётр Аркадьевич Столыпин», в которой автор, член партии «православных русских фашистов», рассказал, что представляет собой это политическое течение, и заявил, что Столыпин «даже гениальнее современного Бенито Муссолини. Этот русский колосс, этот гениальный государственный деятель»[111]. В Харбине русскими фашистами, возглавляемыми К. В. Родзаевским, была создана «Столыпинская академия»[111].

Положительно оценивают деятельность Столыпина многие видные общественные и политические деятели современности. А. И. Солженицын в книге «Август Четырнадцатого» писал, что если бы Столыпин не был убит в 1911 году, то предотвратил бы мировую войну и, соответственно, проигрыш в ней царской России, а значит, и захват власти большевиками, гражданскую войну и миллионы жертв этих трагических событий[112]. Солженицын так оценивал проводимую Столыпиным политику по усмирению революции и введению военно-полевых судов: