Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение центр развития ребёнка — детский сад «Аленький цветочек»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Пыть-Ях

Разработал социальный педагог

Туркова Татьяна Николаевна

Консультация для родителей.

«Руководство для родителей по воспитанию детей. Ценности семейного воспитания»

1. Учите примером. Поведение, которому учиться человек на примерах в детстве, оказывает огромное влияние на его поведение во всей остальной жизни. У родителей есть возможность задать для детей такой курс, который будет направлением для них во всех дальнейших стадиях развития. Дети смогут корректировать следствия хорошего или плохого примера, опираясь на пример который они наблюдали у себя дома.

2. Беседуйте со своими детьми. Беседовать со своими детьми – значит выслушивать их, давать им совет и учить их. По мере взросления детей ваши слова становятся такими же значимыми, как и ваш пример. Нужно обсуждать с детьми различные проблемы и помогать им. Совет, который дают ребенку, будет наиболее действенным, если сначала выслушать ребенка, поинтересоваться его точкой зрения, а уж потом высказывать свое мнение. Дайте ребенку совет, который укажет ему верный путь, и дайте возможность следовать этому совету на практике. Дети должны чувствовать, как нелегко бывает принять решение, а иногда и то, как больно бывает ошибаться.

3. Судите справедливо. Роль родителей предполагает, чтобы вы оценивали поступки ваших детей и при необходимости поправляли их. Дети не только радуют родителей своими поступками, но иногда и огорчают. Не оправдывая проступок ребенка, вы можете отреагировать с заботливой обеспокоенностью и научить детей тому, что за конкретными действиями следуют конкретные последствия и что они должны отвечать за свои поступки. Помогите ребенку осознать и раскаяться в плохом поступке, а также дайте возможность исправиться.

4. Обеспечивайте в семье положительный эмоциональный настрой. Существующий в доме эмоциональный настрой может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие ребенка. Задумайтесь : какая «погода» в вашем доме. Тепло ли и уютно в нем, безопасно или в доме слишком много молний и грома, холода? Наиболее эффективно воспитание и обучение ребенка при обстоятельствах, полных любви, мира и уважения. Когда у вас хорошее душевное самочувствие, тогда и климат взаимоотношений мирный.

5. Делитесь своими мыслями и чувствами. Дети имеют потребность делиться своими переживаниями, чувствами. Но для того, чтобы дети доверяли вам и были с вами искренними, вы должны дать им частичку себя самого. Вы можете поделиться причинами, по которым делаете то, что делаете. Ваши дети когда то будут родителями. Помогите им понять, почему вы принимаете то или иное решение, поступаете так, а не иначе и какие чувства при этом испытываете.

Рассказывайте о ваших целях, касающихся их и вашей семьи. Если дети будут знать эти цели, им легче будет понять ваши намерения и правильно истолковывать ваши действия.

Рассказывайте детям о случаях из вашей жизни, историю своей жизни. Делитесь своими воспоминаниями о том, чем вам приходилось заниматься, о друзьях, об интересных событиях и переживаниях.

Если вы будете откровенны с детьми, вы будете укреплять чувства единения семьи, воспитывать в детях умение общаться, и поможете детям видеть связь между тем, как вы поступаете, и тем, что вы говорите.

Заключение. Успешное воспитание в семье вполне по силам преданным своему долгу родителям. Однако никто не гарантирует вам совершенного ребенка. Стремитесь в своих усилиях быть хорошими родителями. Многим родителям удается привить своим детям верные принципы. Многим детям удается правильно применять эти принципы в жизни. Вы со своей семьей тоже можете рассчитывать на успех. Нужно только стараться изо всех сил и не опускать рук не при каких обстоятельствах

Воспитывать ребенка хлопотно и радостно одновременно. Все родители знают это не понаслышке. Ловите подборку советов из наших книг по воспитанию. Они помогут стать мудрее и лучше понимать своих детей.

Об эмоциональном воспитании

1. Как сформировать здоровую самооценку

Во-первых, нужно приучить ребенка реалистично оценивать свою ответственность за ситуацию. Во-вторых, добиться того, чтобы объектом самокритики стали его отдельные поступки, а не поведение вообще.

2. Как научить оптимизму

Основу оптимизма составляют вовсе не позитивные фразы, а то, как человек трактует причины происходящего. Дети отчасти перенимают оптимизм и пессимизм у взрослых. Они, как губка, впитывают и то, что вы говорите, и то, как вы говорите. Так что первый способ помочь им — самому научиться справляться с пессимизмом.

Когда вас обуревают эмоции — ребенок это чувствует. Он воспринимает ваш дисплей эмоций, тусклый или ослепительно яркий, как указание, что надо относиться серьезно к тому, на что вы так реагируете. Эмоциональное обучение происходит именно в такой форме. Дети не только воспринимают конкретное содержание ваших поступков, но и усваивают их общий стиль.

3. Как спасти от депрессии

Для детей со склонностью к депрессии обычно характерен один из двух стилей поведения. Они ведут себя либо как задиры, которые взрываются сразу же, если не получают желаемого, либо как безвольные жертвы, которые позволяют собой помыкать и отступают, потому что не хотят никаких проблем. Неудивительно, что пассивный ребенок становится легкой добычей для забияк.

Первых надо научить сдерживаться и показать им неагрессивные пути преодоления недовольства. Вторых убедить в том, что они не беспомощны, и помочь им стать более решительными.

4. Как стать ближе с ребенком

Эмоциональное воспитание ребенка — дело непростое. Многим взрослым сложно самим говорить об эмоциях. А ведь задача родителей — научить этому детей. Есть простой способ, который подходит абсолютно всем, — это чтение книг.

Совместное чтение с детьми может стать отличным средством эмоционального воспитания. Книги помогают детям узнавать новые слова для разговора о чувствах, в них содержится множество примеров того, как разные люди справляются с порывами гнева, печали, страха.

5. Как решать детские проблемы

Очень часто взрослым кажется, что детские проблемы — сущие пустяки, на которые не стоит обращать внимание. Например, кто-то обозвал малыша или ребенок волнуется перед первым выступлением с докладом. Вам кажется, что это не повод для переживания, и вы попросту игнорируете детскую проблему. И зря, в итоге малыш остается наедине с собой и замыкается в себе.

Чтобы этого не произошло, старайтесь проявлять больше сочувствия. Если вам сложно это сделать — попробуйте представить похожую ситуацию во взрослом мире. Вспомните, как обычно приходится понервничать перед первым днем на новой работе или как обидно бывает услышать насмешку в свой адрес со стороны коллег.

6. Избегайте чрезмерной критики в отношении ребенка

Многие родители, сами того не осознавая, постепенно разрушают самооценку своих детей. Они делают им ненужные замечания, одергивают, подшучивают или вмешиваются и исправляют, когда ребенок что-то делает и у него не получается с первой попытки. Часто родители навешивают ярлыки на своих детей: «неряха», «неумеха», «вредина». Все это пагубно влияет на ребенка.

Поэтому, если вам свойственно такое поведение, в следующий раз прежде чем что-то сказать или сделать, помните, что ваши слова обращены к маленькому ранимому человеку. Старайтесь меньше критиковать малыша, использовать в общении с ним сарказм. Помните: дети склонны верить родительским словам. Если вы каждый день говорите малышу, что он вредный, он начинает считать себя именно таким. Придираясь к детям, вы постепенно утрачиваете их доверие, а значит и близость с ними.

7. Право на ошибку

Позволяйте своим детям быть самостоятельными, когда они учатся чему-то новому. Не вмешивайтесь и разрешайте им ошибаться.

По заветам Монтессори

8. Что и как мы говорим

Конечно, дети во многом отличаются от взрослых, но каждый из них — маленькая личность, которая с нами рядом и запоминает на глубинном уровне все картинки, звуки, запахи и прикосновения. Когда мы это понимаем, то более осознанно подходим к тому, какое впечатление производят на ребенка наши действия и слова.

9. Все родители — нравственные учителя

Наша цель — показать ребенку моральные ценности и научить жить в соответствии с ними. Тогда у малыша разовьется самоуважение. В дальнейшем ему легче будет выстраивать крепкие дружеские отношения. Он будет легок и приятен в общении.

10. Не задавайте глупых вопросов

Постарайтесь никогда не задавать ребенку риторических вопросов вроде: «Сколько раз мне надо это повторять?» Ответ прост: «Я не знаю, папа, сколько раз тебе надо это повторять!» Задавая глупые вопросы, вы услышите глупые ответы.

11. Детское время

В мире малыша время идет медленнее. Подстройтесь под его ритм, останавливайтесь и вместе изучайте то, что его заинтересовала, будь то муравей или необычный цветок. Будьте терпеливы.

12. Горизонт ребенка

Помните, что ребенок воспринимает мир с высоты своего роста, то есть относительно близко к земле. Попробуйте взглянуть на мир его глазами, и вы вновь будете удивляться всему, как он.

13. Обучение не гонка

Дети учатся в собственном темпе. Как правило, чем больше родители настаивают, тем сильнее малыши сопротивляются. Напористые родители считают своих детей подтверждением своего статуса: если их малыш читает в три года, очевидно, они хорошо справляются со своими обязанностями. Но чего они добьются, если в итоге ребенок начнет молча сопротивляться обучению и учителям?

14. Как стать частью мира взрослых

Как считала Мария Монтессори: «Суть независимости — способность сделать что-то самостоятельно. Этот опыт — не просто игра. Это настоящая работа, которую дети должны выполнять, чтобы расти». Малыши хотят быть частью мира взрослых. Работа доставляет им такое же удовольствие, как и игра, если им позволяют ею заниматься.

15. Как справиться с детским упрямством

При любой возможности давайте выбрать между двумя одинаково приемлемыми вариантами. «Ты будешь пить воду или томатный сок?» Пустое упрямство можно свести к минимуму, если дать ребенку разумную степень независимости и ответственности, чтобы он чувствовал себя взрослым и важным.

16. Доброта и вежливость

Помните золотое правило семейной жизни писателя-фантаста Роберта Хайнлайна: «Доброта и вежливость более важны между супругами и между родителями и детьми, чем между незнакомыми людьми».

17. Помните, что ребенок — маленький человек

Он может испугаться, заскучать или почувствовать себе одиноко. Или ему приснится страшный сон. Внимательно наблюдайте за ребенком, слушайте его. И тогда вы вскоре сможете безошибочно определять, что он пытается вам сказать.

18. О правилах и строгости

Любой ребенок проверяет строгость правил. Это часть процесса взросления. Зачастую так он выражает чувства, которые не понимает, и по реакции взрослого учится справляться со своими эмоциями.

О воспитании младенцев

19. О детском плаче

Плач — первый язык, на котором изъясняется ребенок. Поворачиваясь спиной к плачущему малышу, мы говорим этим: «Мне нет до тебя дела». Бывает, что оставленные без внимания дети прекращают плакать, но они перестают и радоваться.

20. Волшебные слова

Родители часто задумываются над тем, как научить ребенка хорошим манерам. Здесь действует общий закон: дети учатся тому, что видят. Если вы говорите «пожалуйста» или «спасибо», ваш ребенок научится этому, когда придет время. Не заставляйте его говорить эти слова прежде, чем он будет к этому готов.

21. Режим дня

Все этапы развития ребенка можно заключить в определенные рамки, а жизнь малыша должна быть выстроена по строгому распорядку. Воспитание и развитие младенца должно подчиняться четырем простым действиям: кормление, активность, сон, свободное время для мамы. Именно в таком порядке и ежедневно. Устанавливать такой режим жизни непросто, но только благодаря ему можно правильно воспитывать ребенка.

22. Не бросайтесь к ребенку мгновенно

Если малыш плачет, когда его кладут в кроватку, не бросайтесь к нему мгновенно, не берите на руки сию же секунду. Такие действия формируют зависимость у ребенка. Когда я плачу — приходит мама. В следующий раз он будет плакать даже без причины, просто чтобы привлечь ваше внимание.

Позвольте малышу самому решать первые проблемы. — Источник.

23. Правильное кормление

Некоторые родители превращают кормление в игру, а потом удивляются, почему их дети плохо себя ведут за едой. Если мамы и папы играют в «самолет», например накладывая пищу на ложку, то пусть они не удивляются, когда их ребенок сделает то же самое, но без ложки.

Кроме того, никогда не следует уговаривать детей поесть. Они сделают это, когда проголодаются или когда перед ними поставят тарелку с их любимым блюдом. Но они не будут кушать, если мы попытаемся их накормить уловками или обманом.

24. Музыка в жизни ребенка

В первые годы жизни прослушивание музыки важно для ребенка и становится стимулом к развитию. Пойте ему с рождения. Песенки и колыбельные становятся укоренившимися воспоминаниями раннего детства. Звуки и ритм музыки, играющей в комнате малыша, формируют основу музыкального образования.

25. Никаких хитростей

Многие родители готовы на все, лишь бы малыш уснул. Некоторые ходят по комнате, укачивая ребенка, другие часами возят его в коляске или автомобиле. Это неправильный подход. Ребенок может быстро привыкнуть к такому способу. Потом его будет очень сложно переучить. И это только усугубит проблемы с засыпанием.

На самом деле ваш малыш может засыпать самостоятельно, без вашей помощи. Главное, не использовать никаких хитростей. Просто повторяйте один и тот же ритуал каждый день. Например, перед сном вы держите малыша на руках 10-15 минут, разговариваете с ним, а затем кладете в кроватку и поглаживаете по животику.

26. Бессистемное воспитание

Бессистемным воспитание становится, когда родители непоследовательны и постоянно меняют «правила» для ребенка — например, в одну ночь разрешают забраться к ним в постель, а в другую — оставляют его одного плакать в своей кроватке. Или, столкнувшись с новым поведением ребенка, родители пытаются как можно быстрее решить проблему, например, используют любые средства, чтобы усыпить ребенка.

Быстрые решения ничего не дают. Это все равно что приклеить пластырь на рану, вместо того чтобы дать антибиотик больному и предотвратить болезнь.

Некоторые родители не понимают, как протекает этот процесс. Они продолжают приклеивать пластырь: идут на уступки, задабривают, позволяют ребенку переступать границы, — и, прежде чем они это поймут, их ребенок будет кошмарно себя вести и командовать взрослыми, выдвигая им свои требования.

Итоги бессистемного воспитания. — Источник.

27. Место для сна и режим

Очень важно, чтобы у ребенка (неважно, сколько ему лет) было собственное место для сна. Пусть малыш всегда спит в одном и том же месте. Если он совсем мал, не стоит наполнять комнату слишком яркими и пестрыми предметами, а в кроватку класть игрушки. Когда ребенок подрастет, наоборот, разрешайте ему брать с собой в постель любимую игрушку.

Еще важнее в засыпании — правильный режим дня. Старайтесь организовать для ребенка определенный график, и каждый день делайте все в одно и то же время. Это поможет ребенку воспринимать сон, как определенный ритуал, он будет быстрее и легче засыпать.

28. Научите ребенка уважению к себе

Чтобы построить отношения, основанные на взаимном уважении и внимании друг к другу, важно прислушиваться к себе: чего вы хотите и в чем нуждаетесь в этот момент. Поступая таким образом, вы развиваете в себе самоуважение. Когда вы честно сообщаете ребенку о своих истинных чувствах, он открывает для себя тот факт, что у вас тоже есть потребности.

О творчестве

Творческое воспитание. — Иллюстрация из книги «Творческая мастерская».

29. Творчество и самовыражение

Одна из важнейших функций творчества — дать возможность детям выразить то, что они еще не умеют сказать словами. Можно показать свои чувства, особенно если они неприемлемы (например, злость на взрослого человека), продемонстрировать свои впечатления и эмоции.

30. Нестандартные подходы

Вместо того чтобы дать ребенку две бумажные тарелки, три ватных шарика, пару пуговиц и указания, как все это «правильно» собрать, предоставьте ему различные материалы (например, скотч, краску и холст) и, может быть, предложите, с чего начать («Не хочешь наклеить скотч на холст?» или «Ты будешь использовать большие или маленькие кусочки скотча?»), а затем отойдите в сторону.

31. Как развить творческий потенциал

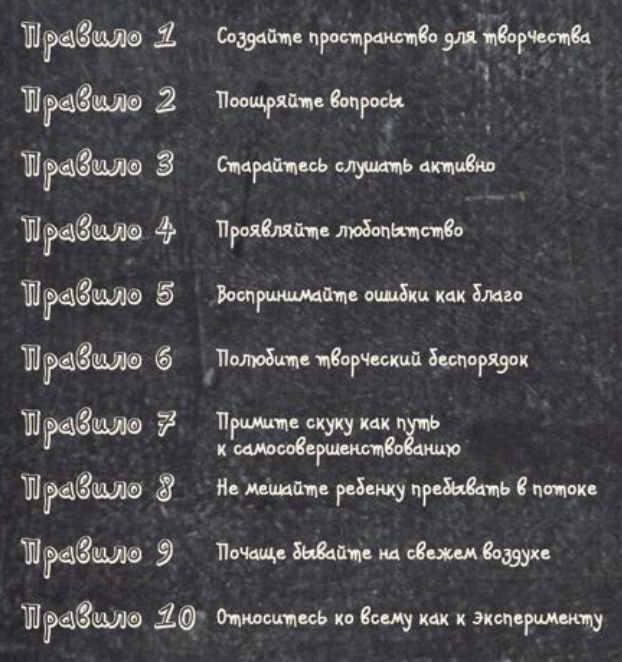

Конечно, дети способны многому научиться и без посторонней помощи, но, если взрослые будут тщательно подбирать информацию, которой можно поделиться с детьми, и поощрять их к действию, дети узнают и попробуют еще больше разных вещей. Следуя нашим десяти правилам, вы сможете эффективнее устраивать провокации и подбрасывать детям новые идеи.

Правила творческого воспитания. – Иллюстрация из книги «Творческая мастерская».

32. Как разговаривать с детьми об их творчестве

Спрашивая, что здесь нарисовано, вы показываете: вы не поняли картину. А вот для ребенка ее смысл очевиден. Он может очень огорчиться и даже решить, что совсем не способен к рисованию. К тому же, если рисунок абстрактный, вы убеждаете ребенка, что у картины обязательно должна быть какая-нибудь тема.

33. Создавайте совместное творческое пространство

Работая бок о бок со своими детьми, вы создаете не только произведения искусства, но и воспоминания. Экспериментируйте, учитесь на своих ошибках, наслаждайтесь проведенным вместе временем и разделяйте гордость созидания. В творчестве есть что-то волшебное.

34. Не бойтесь творческого беспорядка

Когда ваш ребенок в следующий раз захочет порисовать или разбросать вокруг мешок тряпичных мячиков, освободите ему для этого место. С беспорядком придется смириться, но польза, которую он принесет творческому началу вашего ребенка, перевесит любые временные неудобства. Кавардак приходит и уходит, а творческое мышление остается навсегда.

35. Давайте ребенку скучать

Скука — прекрасная вещь. То есть не скука, как таковая, а то, что она с собой несет. Чтобы удовлетворять любопытство, воображать, строить, экспериментировать и исследовать, ребенку необходимо безделье. Пусть это будет час перед ужином или специально отведенное для игр с воображением время в выходные дни — главное, чтобы ребенок столкнулся со скукой и преодолел ее.

36. Относитесь ко всему, как к эксперименту

Привычка к эксперименту — отличная вещь, и вот почему. Эксперимент учит ребенка, что к любой задаче можно подойти с разных сторон. Решая задачи, которые сам поставил, ребенок учится самостоятельно мыслить. Эксперимент напоминает родителям, что они не могут знать всего и должны учиться вместе со своими детьми. Из духа эксперимента, исследования, раздвигания границ вырастает инновационное мышление.

37. Творческая среда

При правильном подходе творческим упражнением может стать все что угодно. Нужно только отвести место для занятий, положить туда необходимые материалы и инструменты и предложить ребенку новые игры.

Обычные картонные втулки от бумажных полотенец – отличный материал для творчества. – Иллюстрация из книги «Творческая мастерская»

38. Творчество как самоцель

Возможно, вы слышали выражение «главное — процесс, а не результат». Оно отлично подходит детям, изучающим художественные материалы. Ценность творчества заключается в исследованиях и открытиях, а не в том, что получается в итоге. Результат обычно интересует взрослых, а дети, получив полную свободу действий, перестают беспокоиться о своих будущих рисунках и тут же начинают выяснять, как ведут себя материалы, с которыми они работают.

39. Расширяйте горизонты

Предложите детям рисовать пеной для бритья и гуашью на картонных коробках, огромной кистью и красками — на доме, дороге или на собственном теле, разбрызгать краску по ватману, раскрасить камни, начертить мелом на тротуаре силуэт, вместо кисточек использовать цветы или еловые ветки.

40. Приветствуйте творчество

Если вы хотите повысить уверенность ребенка в себе и укрепить его желание показывать вам свои работы, приветствуйте его попытки сделать это. Скажите ему, как вам нравится то, что он нарисовал или вылепил, особенно если ваши эмоции искренни. Однако не следует хвалить все, что создает ребенок, — он может подумать, что ваше одобрение притворно или что вы ничего не понимаете. Будьте честны.

41. Задавайте открытые вопросы

Когда расспрашиваете ребенка о том, что он делает, вы показываете уважение к нему и его работе. А также узнаете все самое главное. Кроме того, ребенок приучится думать о том, что он делает. Задавайте открытые вопросы. Спросите, например: «Можешь рассказать мне о своем рисунке?»

Такие вопросы могут вызвать новый творческий процесс. Если ребенок ответит: «Это человек», вы сможете предложить варианты, которые помогут ему уточнить свою идею. Например, спросить, ребенок это или взрослый, мальчик или девочка, сколько лет этому человеку, о чем он думает. Что с ним случилось перед тем, как его нарисовали? Что будет дальше? И так далее. Таким образом вы стимулируете воображение своего ребенка.

О развитии интеллекта

42. Девять видов интеллекта

Согласно теории множественного интеллекта существует девять видов интеллекта — девять разных способов быть умным. Это вербальный интеллект, музыкальный, логический, образный, телесный, социальный, внутриличностный, природный и философский.

Теория доказывает, что все люди умны от природы и у каждого из нас развиты определенные грани ума. А оценивать интеллект по IQ-тестам непродуктивно.

43. Никаких ярлыков

Очень часто в нашем обществе на детей навешивают ярлыки: «гиперактивный», с синдромом дефицита внимания и так далее. В подростковом возрасте все они мешают детям верить в себя. Согласно теории множественного интеллекта все эти ярлыки мало что значат. Она помогает понять, что даже если у ребенка есть трудности в каких-то сферах жизни, это вовсе не значит, что ты не станешь успешным.

Например, диагнозы «гиперактивность» и «СДВГ» ставили многим знаменитостям лишь потому, что у них больше всего развит телесный интеллект и им сложно было усидеть за партой. Среди них — актер Джим Керри, спортсмен Майкл Джордан, певец Джастин Тимберлейк и кинорежиссер Стивен Спилберг.

44. Чувства важнее результата

Легионы учителей и родителей изо всех сил стремятся сделать ребенка успешным. Звучит это безобидно, но методы, к которым они прибегают, порой лишают детей чувства собственного достоинства.

Ребенка воспитывают деятельным и активным, даже если он этого не хочет. Главное — показать результат и стать успешным, несмотря ни на что, невзирая на чувства и желания ребенка. Естественно итог такого воспитания — несчастные дети, склонные к депрессии.

45. Проблема как кусок пирога

Автоматические мысли свойственны всем нам и появляются на грани осознания: это мимолетные, едва уловимые формулировки, которые мы проговариваем про себя в течение дня. Несмотря на скоротечность и неуловимость, они порождают огорчение, беспокойство и раздражение. Прежде всего, детей надо научить отслеживать именно их.

Возьмите какую-нибудь неприятность из жизни вашего ребенка. И предложите ему «разрезать её на куски». Каждый кусок — причина, породившая проблему. Такой подход поможет ребенку избавиться от чувства вины.

Ребенок должен понять, злость, огорчение или страх вызывает мысль, и, зафиксировав, «поймав» ее, он сможет изменить свои ощущения.

46. Задира или безвольная жертва

Для детей со склонностью к депрессии обычно характерен один из двух стилей поведения. Они ведут себя либо как задиры, которые взрываются сразу же, если не получают желаемого, либо как безвольные жертвы, которые позволяют собой помыкать и отступают, потому что не хотят никаких проблем. Неудивительно, что пассивный ребенок становится легкой добычей для забияк.

Первых надо научить сдерживаться и показать им неагрессивные пути преодоления недовольства. Вторых убедить в том, что они не беспомощны, и помочь им стать более решительными.

О правильном питании

47. Общайтесь с ребенком

Многие дети любят сладости не только потому, что им нравится их вкус, но и из-за пережитых стрессов и психологических проблем. Они, как и взрослые, пытаются заесть проблемы. А сладости дарят приятные ощущения и вызывают привыкание, и с каждым днем их хочется все больше и больше.

Прежде чем забирать у ребенка очередную конфету, поговорите с ним по душам. И вообще старайтесь больше общаться с ребенком и своевременно решать его проблемы. Возможно, сладости — лишь замена родительской любви и внимания, которых ему так не хватает.

48. Не разрешайте есть перед телевизором и смотреть рекламу

Если вы обратите внимание на рекламу сладостей и напитков по телевизору, то заметите, что дети в ней танцуют, смеются, радуются.

Подтекст простой: «Дети, которые кушают эту еду, счастливы». Этот посыл проникает в подсознание многих взрослых и детей, они попадаются на удочку и начинают думать, что такая еда — это радость. Но не поддавайтесь обману.

49. Откажитесь от фаст-фуда

Прежде чем выходить из дома накормите ребенка чем-нибудь полезным. Если он сыт, то меньше шансов, что он захочет пойти за гамбургером или пончиками.

Всегда берите с собой полезные перекусы, вроде орехов и фруктов. И давайте их ребенку, как только он проголодается. Введите новое правило: ваша семья больше не заходит в кафе, чтобы купить пончики и сладости. Объясните детям, что эти продукты вредят им, мешают расти большими и сильными.

50. Дети следуют вашему примеру

Если мы скажем, что вы и ваш супруг больше всего влияете на то, что едят ваши дети, вы нам поверите? Оказывается, родители отвечают за 72 процента пищи своих детей. Вы любите поесть? Чрезмерно увлекаетесь сладостями? Дети видят, что вы едите и пьете (газировку, мороженое и так далее) и как вы это делаете (быстро проглатываете обед, рассеянно жуете перед телевизором), и подражают вам. Это называется отзеркаливанием.

Научная литература однозначно свидетельствует, что дети многому учатся, наблюдая за вашим пищевым поведением. Чтобы вырастить приверженца здорового питания, важно самим питаться правильно изо дня в день.

По материалам книг для родителей

P.S. Хотите узнавать о самых интересных книгах и получать скидки на новинки? Подписывайтесь на нашу рассылку. В первом письме — подарок.

Обложка поста: unsplash.com— У ребенка обязательно должно быть личное свободное время, когда он НИЧЕГО не делает: от 2 до 4 часов в день. Тревожные амбициозные родители детей заорганизовывают. Кружки, секции, языки… И получают неврозы и все, что к ним прилагается.

— В отношениях со школой и педагогами вы должны быть на стороне своего ребенка. Берегите детей. Не бойтесь плохих оценок. Бойтесь довести до отвращения к школе и учебе вообще.

— Российские родители ориентированы на оценки. Это еще с советских времен. Например, в моем классе учились два чеха и один поляк. После одной серьезной контрольной на собрании все НАШИ родители спрашивали про оценки, и только чехи и поляки спрашивали что-то вроде: “Как он себя чувствовал? Он волновался?” И это правильно.

— Трудно сказать у кого больше психологических проблем – у отличника или у двоечника.

Отличники, которые берут усердием и «высиживают» свои пятерки – тревожные дети с пониженной самооценкой.

— Если ваш ребенок не в состоянии делать уроки сам – у этого всегда есть причина. Лень тут не при чем. Такой категории как лень в психологии вообще не существует. Лень всегда раскладывается на отсутствие мотивации и воли.

— Среди причин, по которым ребенок не делает уроки сам, может быть что угодно: повышенное внутричерепное давление, гипертонус, психологические проблемы, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). И вместо того, чтобы тратить свои вечера на совместное сидение над учебниками – лучше попробовать определить эту причину и работать над ее устранением.

— Есть родители, которые хотят вырастить ответственных, самостоятельных, успешных детей.

И бывают родители, цель которых – тотальный контроль над ребенком, а уж каким он там вырастет не так и важно – главное, чтобы не срывался с поводка.

— Как часто из-за тревоги по поводу оценок буквально рушатся семьи, крушатся отношения, родители и дети оказываются разъединены, иногда навсегда.

Психика у подростков и без того обострена, а месяцы подготовки к ГИА и ЕГЭ становятся по-настоящему черными временами для семьи: всех преследуют неврозы и депрессии, они провоцируют истерики, болезни, чуть ли не суициды.

Как избежать всего этого кошмара или хотя бы минимизировать последствия?

Я думаю, сосредоточиться на любви и вечных ценностях.

Подумать о том, что довольно скоро, когда все оценки и экзамены сотрутся из памяти, будет важно только одно — не утратили ли вы близость, доверие, понимание, дружбу со своим ребенком…

Ведь можно получить пятерку и потерять дочь. Сдать ЕГЭ, «поступить сына в институт», но уже не восстановить отношений.

— Лекции о воспитании детей, советы психологов и педагогов по поводу отношений в семье эффективны и имеют смысл исключительно в том случае, если сами родители психологически благополучны или хотя бы стабильны.

— БУДУЧИ НЕСЧАСТНЫМИ людьми, вы никак не сможете так выстроить отношения с ребенком, чтобы он был счастлив. А если счастливы родители, то специально и делать ничего не надо.

— Многие считают, что у них, родителей, все нормально, а проблемы только у их детей. И удивляются, когда в одной семье вырастают два совершенно разных ребенка: один уверенный в себе, успешный, отличник боевой и политической, а другой – закомплексованный неудачник, вечно ноющий или агрессивный. А ведь это значит, что дети по-разному ощущали себя в семье, и кому-то из них не хватило внимания. Кто-то был более чувствительным и больше нуждался в любви, а родители этого не заметили.

— Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен – это забота, а не воспитание. К сожалению, многие родители уверены, что заботы достаточно.

— КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком в его детстве, так он будет обращаться с вами в вашей старости.

— Когда у вас рождается ребенок, вы считаете это чудом, вы счастливы, что стали родителями, делаете все, чтобы ребенку было хорошо, радуетесь общению с ним, восхищаетесь каждой мелочью… Но вот ему исполняется 6 или 7 лет, и между вами и ребенком встает школа. Будто в дом приходит военком и выдергивает дитя из семьи. Хотя, что собственно, происходит такого страшного? Ну, надо ему ходить в школу, получать знания по мере сил, общаться, взрослеть. Зачем же позволять этому естественному процессу разобщать вас? Школа меньше, чем жизнь, и ее надо вывести за рамки ваших отношений с ребенком.

— Школа должна научить не столько математике и литературе, сколько самой жизни. От школы важно получить не столько теоретические знания, сколько практические навыки: умение общаться, строить отношения, отвечать за себя – свои слова и поступки, решать свои проблемы, договариваться, распоряжаться своим временем… Именно эти навыки помогают уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и зарабатывать себе на жизнь.

— ЧРЕЗМЕРНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ребенка из-за плохих оценок – это только зеркало реакции взрослых. Если родители спокойно реагируют на двойку или неудачи в спорте, еще на какие-то сбои, если родители улыбаются, говорят: «Мой хороший, не расстраивайся», то и ребенок спокоен, стабилен, обязательно выравнивается в учебе и находит дело, где у него все получается.

— Если в начальной школе ваш ребенок не справляется с программой (тут говорят, уже репетитора наняли в первом классе), если вам приходится подолгу сидеть с ребенком над уроками – проблема не в ребенке, а в школе. Гимназии, лицее. Эти заведения работают исключительно на амбициях родителей и заботятся не о детях, а о собственном престиже и стоимости своих услуг. Сложнее – не значит лучше! Ребенок не должен переутомляться, пытаться догнать программу, составленную педагогами, которым непрерывно требуется помощь родителей, репетиторов, интернета и т.д. В первом классе на подготовку домашнего задания должно уходить от 15 до 45 минут. Иначе вы все долго не выдержите.

— НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ МОЖНО и иногда даже необходимо. Но нужно четко разделять ребенка и его поступок. Например, вы заранее договорились, что до вашего прихода с работы он сделает уроки, поест и уберет за собой. И вот вы приходите домой и видите картину: кастрюля с супом стоит нетронутая, учебники явно не открывались, на ковре бумажки какие-то валяются, а дите сидит носом в планшете.

Главное в этот момент не превращаться в фурию, не орать про то, что «у всех дети как дети» и про то какой он бессовестный мучитель, безответственный урод и что из него вырастет ноль без палочки.

Без малейшей агрессии вы подходите к ребенку. Улыбаясь, обнимаете его и говорите: «Я тебя очень люблю, но планшета ты больше не получишь». Можно еще выдать телефон nokia типа фонарик. Безо всякого интернета.

А орать, оскорблять, обижаться и не разговаривать – вот этого не надо. Ребенок наказан отъемом гаджетов.

— КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ должны быть у ребенка уже лет с 6‑ти. Не крупные, но регулярно выдаваемые суммы, которыми он распоряжается сам. И очень важно, чтобы деньги не стали инструментом для манипуляции.

— Не надо за детей проживать их жизнь, решать, что им делать и что нет, решать за них их проблемы, давить на них своими амбициями, ожиданиями, указаниями. Вы же постареете, как они сами жить-то будут?

— Во всем мире учиться в университеты идут только самые умные и самые богатые. Остальные идут работать, искать себя и зарабатывать на высшее образование. А у нас что?

— ЕСЛИ РЕБЕНКА ПОСТОЯННО ОПЕКАЮТ – он не знает, что такое нести ответственность за свои поступки, остается инфантильным и падким на любую возможность нарушить запрет.

— Я против постоянного пристального контроля. Ребенок должен быть уверен, что в семье его любят, уважают, с ним считаются и ему ДОВЕРЯЮТ. Вот в этом случае он не свяжется с “плохой компанией” и избежит многих соблазнов, перед которыми не могут устоять сверстники с напряженной ситуацией в семье.

— БАРДАК В КОМНАТЕ ПОДРОСТКА соответствует его внутреннему состоянию. Так внешне выражается хаос в его душевном мире. Хорошо еще, если он моется… Требовать «навести порядок» можно только, если вещи ребенка валяются за пределами его комнаты.

— ВОСПИТЫВАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ОБЪЯСНЯТЬ, как надо жить. Это не работает. Дети развиваются только по аналогии. Что можно, а что нельзя, как надо и как лучше не поступать дети понимают не из слов родителей, а исключительно из их поступков. Проще говоря, если отец говорит, что пить вредно, а сам не просыхает – существует много шансов, что сын станет алкоголиком. Это самый яркий пример, но более тонкие вещи дети улавливают и перенимают не менее чутко.

— Говорить с детьми надо о жизни вообще, а не о том, как НАДО жить. Если же родитель может говорить с ребенком только о проблемах – это проблема.

— Если ребенок пытается манипулировать взрослыми – у него просто невроз. И надо искать его причину. Здоровые люди не манипулируют – они решают свои проблемы, действуя прямолинейно.

— В разговоре с ребенком (и не только) не критикуйте его, не трогайте его личность, не выходите за рамки анализа его поступков. Говорите не о нем, а о себе. Не «ты – плохой», а «я думаю, ты плохо поступил». Используйте формулировки: «Мне не нравится когда ты…», «Мне бы хотелось, чтобы…»

Поменьше критики, побольше конструктива и позитива.

— Ребенок должен ощущать, что родители – это добрые, но сильные люди. Которые могут его защитить, могут ему в чем-то отказать, но всегда действуют в его интересах и, главное, очень его любят.

Михаил Лабковский, психолог

Об авторе: Елена Новикова, психолог, преподаватель психологии, кандидат психологических наук; опыт работы в профессиональной сфере с 2003 года.

Воспитание ребенка не простой процесс. В современной педагогике под воспитанием в широком смысле понимают управление процессом развития личности через целенаправленное создание благоприятных условий. По своей сути понятие «воспитание» означает «в ось питания». «Ось» – наша индивидуальная душа (психика).

В процессе взаимодействия с родителями, ребенок напитывается тем, что дают ему родители в духовном, морально-нравственном, интеллектуальном, эмоциональном, волевом планах. От того, каким будет качество детско-родительского взаимодействия, чем оно будет наполнено (любовью или агрессией, добром или негативом, доверием или сомнениями, спокойствием или тревогами…), будет зависеть наполненность ребенка, качества его характера, отношение к себе, миру, вещам, деятельности; насколько волевым, активным, общительным и целеустремленным он будет.

Основная задача родителей в процессе воспитания – наполнить ребенка любовью, добром, спокойствием, уверенностью, радостью, счастьем. Сделать это возможно посредствам собственного примера, через формирование привязанности с ребенком.

В этой статье мы рассмотрим секреты гармоничного воспитания ребенка, которые нашли свое отражение в 12 золотых правилах воспитания.

12 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ СЕМЬЕ

ПРАВИЛО 1. Безусловно любите и принимайте своего ребенка.

Суть данного правила заключается в том, чтобы любить и принимать ребенка не за то, что он умный, красивый, сделал так, как сказали родители и т.д., а просто так, просто за то, что он есть. Потребность в любви, принадлежности, т.е. нужности кому-то является одной из основных человеческих потребностей. Ее удовлетворение является необходимым условием нормального развития ребенка. Эта потребность удовлетворяется, когда родители говорят ребенку, что он им дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержаться в приветливых взглядах, ласковых и нежных прикосновениях и просто в прямых словах: «Я рада тебя видеть», «Я люблю тебя», «Мне нравится, когда мы вместе…» и т.д. Важно обнимать ребенка. Человеку для выживания, подчеркивает американский психолог и психотерапевт В. Сатир, необходимо 4 объятия в день, а чтобы чувствовать себя счастливым – не менее 12. Знаки безусловной любви и принятия питают ребенка эмоционально, помогают психологически развиваться. Если же ребенок не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. Чем больше ребенка ругают, не принимают, тем хуже он становится. Чем чаще родители раздражаются на ребенка, критикуют его, одергивают, тем быстрее он приходит к обобщению «Меня не любят», «Я плохой».

Установление дисциплины возможно только после установления добрых отношений с ребенком, и только на их базе.

Родители могут выражать недовольство отдельными действиями и поступками ребенка, но не ребенком в целом. Можно не принимать действия ребенка, но не его чувства. Недовольство действиями ребенком не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в ощущение у ребенка непринятия его личности.

ПРАВИЛО 2. Учитывайте базовые потребности ребенка.

Американский психолог, основатель гуманистической психологии А. Маслоу выделил базовые потребности человека, которые можно представить в виде пирамиды:

Рис. Пирамида потребностей по А. Маслоу

Удовлетворение потребностей ребенка идет снизу вверх: физиологические потребности, потребность в безопасности, принадлежности и любви, в уважении, познавательные потребности, эстетические потребности, потребность в самоактуализации. Перескочить уровни потребностей невозможно. Движение вверх возможно только при условии, что ниже расположенная потребность удовлетворена.

Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Например, родителям часто досаждает «чрезмерная» активность ребенка, когда он много бегает, прыгает, шумно играет, лазает по деревьям, бросает камни, все хватает, разбирает и т.п. А ведь это проявление естественных и очень важных для развития детей потребностей в движении, познании, упражнении. Детям жизненно необходимо много двигаться, исследовать предметы, пробовать свои силы. Запрещать подобные действия – это все равно, что перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о том, чтобы направить ее в удобное и безопасное русло. Например, исследовать лужи можно, но только в резиновых сапогах; разбирать какой-то предмет тоже можно, но только если он старый; бросать камни в цель можно, если позаботиться о том, чтобы никто не пострадал. Важно поместить ребенка в подходящую обстановку и разрешить действовать свободно.

Чтобы избежать осложнений в отношениях, конфликтов, родителям стоит быть особенно осторожными в запретах «не дружить», «не ходить», «не давать», «не участвовать», «не брать» и пр. Нужно быть уверенными, что ребенок не воспринимает их как угрозу его самостоятельности, авторитета в группе сверстников (особенно актуально это для подростков).

Родителям важно помнить, что любое «плохое» поведение ребенка всегда имеет свои причины – его неудовлетворенные потребности. Такое поведение (будь то капризы, истерики, агрессия и пр.) является определенным призывом: «Мама, помоги! Мне сложно! Я не справляюсь!» и т.п. Понимание и удовлетворение основных потребностей ребенка позволяет родителям выстраивать доброжелательные, позитивные, уважительные отношения со своими детьми.

ПРАВИЛО 3. Создавайте у ребенка внутреннюю мотивацию.

Ребенка важно мотивировать к занятию какой-либо деятельностью. Не рекомендуется что-либо делать за ребенка или опережать его желания сделать что-либо самому.

Есть такой анекдот: Бегут по перрону люди, торопятся, опаздывают на поезд. Поезд тронулся. Они еле-еле догоняют поезд последний вагон, вскакивают на подножку, им кидают вдогонку вещи, и поезд уходит. Оставшиеся на перроне люди в изнеможении падают на чемоданы и начинают громко хохотать. Их спрашивают: «Чему вы радуетесь? Почему смеетесь?». На что они отвечают: «Так ведь уехали то наши провожающие!».

Так и родители, которые делают уроки за своих детей, «поступают» в вуз, музыкальную или спортивную школу, похожи на таких провожающих.

Сталкиваясь с нежеланием ребенка что-либо делать (читать, помогать по дому, учиться и пр.), некоторые родители встают на путь «подкупа». Они соглашаются «платить» ребенку (вещами, удовольствиями, деньгами), если он будет делать то, что от него хотят. Этот путь неэффективен и даже опасен. Обычно претензии ребенка растут, а ожидаемых изменений в его поведении не происходит. Это происходит потому, что срабатывает такой механизм: человек успешно и увлеченно занимается тем, что он выбрал сам, по внутреннему убеждению. Если же он знает, что получит за это «плату» или вознаграждение, то его энтузиазм снижается, а вся деятельность меняет характер: теперь он занят не «личным творчеством», а «зарабатыванием» удовольствий, денег и пр.

Подчеркнем, что важно осторожно обращаться с внешними побуждениями, подкреплениями, стимулированиями детей. Они могут принести большой вред, разрушив собственную внутреннюю активность ребенка.

Как правило, дети борются за право желать и получать то, в чем они нуждаются. И если родители настаивают на «правильных» делах, то ребенок с тем же упорством начинает заниматься «неправильными»: неважно чем, лишь бы своим или даже «наоборот». Получается парадокс: своими стараниями родители невольно отталкивают детей от серьезных занятий и ответственности за собственные дела.

Сочетание слишком большой активности родителей и незрелости детей (их инфантильности) – очень типично и закономерно. Данный механизм основан на действии психологического закона: личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом. «Можно затащить лошадь в воду, но нельзя заставить ее пить», – гласит пословица. Можно заставить ребенка механически заучивать уроки, но такая «наука» осядет в его голове мертвым грузом. Более того, чем настойчивее будет родитель, тем более нелюбимее, скорей всего, окажется даже самый интересный, полезный и нужный школьный предмет.

Единственно верный путь – создание у ребенка внутренней мотивации. Именно она по-настоящему движет ребенком, приводит его к достижению успехов.

Ю.Б. Гиппенрейтер выделяет основные направления в работе по созданию внутренней мотивацию у ребенка:

– Присмотреться, чем больше всего увлекается ребенок. К любым занятиям ребенка следует отнестись с уважением.

– Хорошо если ребенок расскажет, что именно в этих делах интересно и важно для него, и родители смогут посмотреть на них его глазами, как бы изнутри его жизни, избегая советов и оценок.

– Принять участие в занятиях ребенка, разделить с ним его увлечения. Дети в таких случаях бывают очень благодарны родителям. В такой совместной деятельности родители могут начать передавать ребенку то, что считают полезным: дополнительные знания, жизненный опыт, свой взгляд на вещи, интерес к какой-либо деятельности.

– Постепенно, но неуклонно необходимо снимать с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавать их ему. Здесь речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся опеки, которая мешает ребенку взрослеть. Передача ответственности за свои дела, поступки, а затем и будущую жизнь – самая большая забота, которую родители могут проявить по отношению к ребенку. Это мудрая забота. Она делает ребенка более сильным и уверенным в себе, а детско-родительские отношения – более спокойными и радостными.

– Родителям важно помнить, что ребенок нуждается в ошибках, в отрицательном опыте (конечно если он не угрожает его жизни и здоровью). Важно позволять ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться «сознательным». Ведь на ошибках учатся. Необходимо набираться мужества и сознательно давать детям делать ошибки, чтобы они научились быть самостоятельными.

ПРАВИЛО 4. Вводите правила в жизнь семьи и ребенка.

Правила (запреты, ограничения, требования) обязательно должны быть в жизни ребенка. Детям не только нужен порядок и правила поведения (это многим родителям может показаться странным). Более того, они хотят и ждут их. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, создает чувство безопасности и нужности. Дети интуитивно чувствуют, что за родительским «нельзя» стоит забота о них. Дети восстают не против самих правил, а против способов их внедрения.

Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими.

Ю.Б. Гиппенрейтер рекомендует находить золотую средину между попустительским и авторитарным стилями взаимодействия с ребенком с помощью образа четырех цветовых зон: зеленой, желтой, оранжевой и красной.

- В зеленую зону помещается все то, что разрешается делать ребенку по его собственному усмотрению или желанию. Например, в какие игрушки играть, когда сесть за уроки, в какой кружок записаться, с кем дружить…

- Желтая зона – действия ребенка, в которых ему предоставляется относительная свобода. Ему разрешается действовать по собственному выбору, но в пределах определенных границ. Иначе говоря, он может решать сам, но при условии соблюдения некоторых правил. Например, можно сесть за уроки, когда хочешь, но закончить работу к 8 часам вечера. Можно гулять в своем дворе, но дальше не уходить. Эта зона очень важна, так как именно здесь ребенок приучается к внутренней дисциплине по механизму извне‑внутрь. Родитель на первых порах помогает ребенку сдерживать непосредственные импульсы, быть осмотрительным и учиться контролировать себя как раз с помощью норм и правил, которые установлены в семье. Постепенно, привыкая к этим правилам, ребенок следует им без особого напряжения. Однако это происходит, только если вокруг правил не было постоянных конфликтов. Поэтому бесконфликтное принятие ребенком требований и ограничений должно быть предметом особой заботы. Важно постараться в каждом случае спокойно (но коротко!) объяснить, чем вызвано родительское требование. При этом обязательно подчеркнуть, что именно остается ребенку для его свободного выбора. Когда дети чувствуют уважение к их чувству свободы и самостоятельности, они легче принимают родительские ограничения.

- В оранжевой зоне находятся такие действия ребенка, которые в общем нами не приветствуются, но ввиду особых обстоятельств сейчас допускаются. Например, после долгого отсутствия папа приезжает в 10 часов вечера, и ребенку разрешают не ложиться спать до его появления и даже завтра не пойти в сад. Или: малыш напуган страшным сном, и мать берет его в свою кровать, пока он не успокоится. Исключения только подтверждают правила. Не стоит бояться подобных исключений, если они, действительно, редки и оправданы. Зато дети бывают очень благодарны родителям за готовность пойти навстречу их особенной просьбе. Тогда они даже больше готовы соблюдать правила в обычных ситуациях.

- В красной, зоне находятся действия ребенка, неприемлемые ни при каких обстоятельствах. Это родительские категорические «нельзя», из которых не делается исключений. Нельзя бить, щипать или кусать маму, играть с огнем, ломать вещи, обижать маленьких… Список этот «взрослеет» вместе с ребенком и подводит его к освоению моральными нормами и социальными запретами.

Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы взрослыми между собой.

Если мама говорит одно, папа другое, а бабушка третье – то и мира в семье не будет, и гармоничного воспитания не выйдет. В такой ситуации ребенку невозможно усвоить правила, привыкнуть к дисциплине. Он привыкает добиваться своего, устанавливая контакт с тем взрослым, который сейчас готов идти ему на уступки. К тому же от этого страдают отношения между взрослыми членами семьи.

Даже если один родитель не согласен с требованиями другого, лучше в эти минуты промолчать, а потом, уже без ребенка, обсудить разногласия и прийти к общему мнению.

Важна последовательность и однозначность в соблюдении правил.

Если ребенок 2-3 дня подряд ложился в 22:00 вместо 21:00, то затем будет сложно уложить его вовремя. Он резонно возразит, что вчера-позавчера родители ему «разрешили».

Стоит помнить, что дети постоянно проверяют требования родителей «на прочность» и принимают, как правило, то, что не поддается расшатыванию. В противном случае, научаются настаивать, вымогать, ныть.

ПРАВИЛО 5. Будьте терпеливы и терпимы, выработайте философский настрой в принятии интересов и увлечений ребенка.

Это важно для ребенка в любом возрасте. Однако особую актуальность приобретает в подростковом возрасте (подростковая мода, словечки, прически, украшения, музыка…). Если родители входят в затяжной конфликт относительно интересов ребенка, то, как правило, согласия со своим мнением они не добиваются, а контакт и доверие можно потерять окончательно. Родителям важно помнить, что достаточно часто сиюминутные увлечения детей подобны ветрянке, которая быстро проходит. Родителям же важно оставаться носителями и проводниками базовых ценностей: честность, трудолюбие, благородство, уважение к личности другого человека и т.д.

ПРАВИЛО 6. Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть дружественно-разъяснительным, а не повелительным.

Любой запрет желаемого для ребенка труден, а если он произносится сердитым или властным тоном, то становится трудным вдвойне. На вопрос ребенка: «Почему нельзя?» не стоит отвечать: «Потому, что я так сказал(а)!», «Нельзя, и все!». Необходимо коротко пояснить: «Уже поздно», «Это опасно» и т.п. Объяснения должны быть короткими и повторятся один раз. Если ребенок снова спрашивает: «Почему?», то это не потому, что он не понял, а потому, что ему трудно побороть свое желание. Здесь поможет активное слушание родителей. Приказы и «Ты-сообщения» только усугубят сопротивление ребенка».

Предложение, в котором родитель говорит о правиле, лучше строить в безличной форме. Например, стоит сказать: «Печенье едят после обеда» вместо: «Сейчас же положи печенье назад!» или «Я не дам тебе печенье!»; «Хвост у кошки не для того, чтобы за него тянули», вместо: «Перестань мучить кошку!».

Когда родители используют дружественный тон и дают понять, что входят в положение ребенка, то дисциплина от этого не страдает. Напротив, ребенок учится брать на себя ответственность за свои поступки.

Бывает очень полезно, предвидя трудности ребенка в выполнении требований родителей, обсуждать их заранее. Хорошо родителям помочь ребенку в выполнении договоренностей, напомнив ему минут за пять до назначенного времени. В таком случае родители оказываются помощниками ребенку в выполнении своего обещания, а не надоедливыми «полицейскими». А ребенок приобретает еще один опыт бесконфликтной дисциплины.

ПРАВИЛО 7. Воспитывайте естественными последствиями.

Малыш, оцарапанный кошкой, или школьник, получивший двойку за невыученный урок, может быть впервые почувствуют смысл и жизненную необходимость следования родительским требованиям. Один такой опыт стоит десятка словесных наставлений. Активное слушание здесь незаменимо. Оно помогает ребенку сделать самостоятельный вывод из случившегося.

Порой родителю хочется сказать: «Я же говорил(а)…», «Я же предупреждал(а)…». Этого делать не стоит. Во-первых, ребенок прекрасно помнит о предупреждении родителей. Во-вторых, он сейчас расстроен и глух к любым разумным замечаниям. Все, что ему сейчас нужно – это поддержка. В-третьих, ему тяжело признаться в своей ошибке, и он готов оспаривать правоту родителей.

ПРАВИЛО 8. Воспитывайте в совместной деятельности.

Важно помнить, что совместная деятельность улучшает межличностные отношения в семье. И, как следствие, создает благоприятные условия для дисциплины. В семье нужно иметь запас больших и маленьких праздников. Можно придумать несколько занятий с ребенком, или несколько семейных дел, традиций, которые будут создавать в семье зону радости. Сделайте некоторые из этих дел регулярными, чтобы ребенок ждал их и знал, что они обязательно наступят, если не случится чего-то непредвиденного (погода не позволит, ощутимый проступок ребенка, непредвиденная командировка одного из родителей и т.п.). Ю.Б. Гиппенрейтер подчеркивает, что позитивная совместная деятельность выступает «зоной радости», а это «золотой фонд» в воспитании ребенка и семейной жизни в целом. «Зона радости» одновременно и зона ближайшего развития ребенка, и основа доброжелательного общения, и залог бесконфликтной дисциплины.

ПРАВИЛО 9. Будьте осторожны с наказаниями.

Наказывать детей лучше, лишая их хорошего, а не делая им плохо. Например, в семье заведено в выходной день выезжать за город и кататься на велосипедах. Ребенок это очень любит. Если же случился очень серьезный проступок, то праздник в этот день можно отменить.

Этим способом не следует злоупотреблять родителям. Во-первых, важно помнить, ОТНОШЕНИЯ ВСЕГДА ВАЖНЕЕ «ПЛОХОГО» ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА. Во-вторых, дети далеко не всегда устанавливают нужные взрослым причинно-следственные связи. В нашем случае: Плохое поведение – отсутствие совместного любимого времяприпровождения. Отказ от совместного времени может трактоваться ребенком, как недополучение любви в свой адрес. А это только усугубит ситуацию.

Наказание ребенок чаще всего воспринимает как сообщение: «Ты плохой!», критику ошибок: «Ты не можешь!», игнорирование – «Мне до тебя нет дела!» и даже – «Ты нелюбим».

Наказание всегда усугубляет ощущение неблагополучия и несчастливости ребенка. В результате он, в конце концов, приходит к выводу: «Я – плохой! Плохой, ну и пусть! И буду плохой!». Это вызов, за которым скрывается горечь отчаяния.

Чаще ХВАЛИТЕ ребенка за его правильное (желательное) поведение, достижения и пр. Меньше критикуйте за ошибки, промахи, «плохое» поведение. А лучше вообще избегайте критики. Позитивное подкрепление само по себе «гасит» «плохое» поведение ребенка.

ПРАВИЛО 10. Постоянно поддерживайте положительную самооценку ребенка, чувство его самоценности. Поддерживайте успехи ребенка.

Используйте больше слов-одобрений за конкретные позитивные действия ребенка. Например, «Спасибо, что ты помыл(а) посуду», «Хорошо, что ты пришел(а), когда обещал(а)».

Подкрепляйте «хорошее» поведение ребенка, показывая свои чувства: «Я очень рад(а), что у тебя получилось…!».

Хвалите ребенка за конкретные поступки («Я рад(а), что ты так сделал!»).

Хвалите, показывая, что сегодня ребенок лучше, чем вчера («У тебя сегодня получилось лучше…, чем вчера!») и т.д.

Используйте в повседневном общении приветливые фразы. Например: «Мне хорошо с тобой!», «Я рад(а) тебя видеть!», «Хорошо, что ты пришел!», «Мне нравится, как ты…», «Я по тебе соскучилась», «Давай (посидим, поделаем…) вместе!», «Как хорошо, что ты у нас есть!», «Ты мой хороший/моя хорошая!».

Верьте в ребенка, говоря ему: «Ты, конечно, справишься!».

ПРАВИЛО 11. Не вмешивайтесь в занятия ребенка, с которыми он справляется. Помогайте ребенку, когда он просит.

Важно не вмешиваться в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. Своим невмешательством родители сообщают ребенку: «С тобой все в порядке! Ты справишься!».

Однако если ребенок просит о помощи, ему нужна поддержка. В такие моменты хорошо сказать: «Давай вместе!». Эти слова помогают почувствовать участие родителей в его жизни, помогают почувствовать свою значимость для родителей.

Совместная деятельность выступает «зоной ближайшего развития» (Л.С. Выготский) для ребенка.

Завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делает с мамой. При этом важно брать на себя только то, что ребенок не может выполнить сам, остальное ребенку необходимо делать самому. По мере освоения ребенком новых действий необходимо постепенно передавать их ему.

ПРАВИЛО 12. Активно слушайте ребенка.

Родителям важно показать, что они «слышат» ребенка. Для этого лучше всего сказать, что именно, по мнению родителя, ребенок сейчас чувствует. Желательно назвать (озвучить) ребенку его чувства или переживания. Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что он поведал родителям, при этом обозначив его чувства.

Более подробно о навыках активного и пассивного слушания смотрите в статье:

7 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕНИЯ. КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В рамках рассматриваемой темы рекомендуем просмотр лекции Людмилы Петрановской «Воспитание с видом на будущее»

Список литературы

- Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? АСТ, Астрель, Харвест; Москва, 204 с.

- Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. М. : Издательская корпорация «Логос», 2010. 384 с.

- Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Издательство «Радянська школа», 1973. 154 с.

В этой подборке лучшие книги по воспитанию детей от российских и зарубежных авторов — психологов и родителей. Полезные советы и рекомендации, ответы на многочисленные вопросы, с которыми сталкивается каждая молодая семья с рождением ребенка

Людмила Петрановская «Тайная опора»

Зачем читать: чтобы понимать, как воспитывают детей современные родители.

Это, наверное, одна из главных книг для родителей в первые годы жизни ребенка, а имя Людмилы Петрановской знают даже те, кто очень далек от мира детей. Советские воспитательные установки все еще достаточно сильны в нашем обществе, поэтому молодые родители часто слышат «не бери на руки, ребенок привыкнет к рукам», «поплачет и перестанет», «не иди у него на поводу». Психолог Людмила Петрановская подробно объясняет, почему наличие в жизни ребенка значимого взрослого, который всегда придет на помощь, которому можно доверять, который пожалеет и возьмет на ручки — это залог счастливого не только детства, но и всей жизни. Если вы хотя бы раз слышали термин «теория привязанности» — знайте, это все она.

Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»

Зачем читать: чтобы уменьшить число конфликтов не только с ребенком, но и с партнером, а заодно и со всеми окружающими.

Многолетний бестселлер среди книг о воспитании и психологии детей, который рассчитан на родителей детей постарше. Юлию Гиппенрейтер смело можно назвать российским гуру воспитания, хотя ее книги полезны не только для молодых родителей. В них она рассказывает в первую очередь о том, как важно слышать друг друга, не обесценивать эмоции и мысли собеседника. Именно из ее книг можно узнать, что такое «я-сообщение» и «активное слушание», почему важно опуститься на уровень глаз ребенка для доверительной беседы с ним и почерпнуть много других знаний, которые помогут воспитывать детей без криков и агрессии.

Во второй части «Общаться с ребенком. Как?» Гиппенрейтер приводит реальную и личную историю — она публикует письма, которые писала внуку Федору, достаточно типичному проблемному подростку. Здесь шаг за шагом можно увидеть, как она применяет собственные методы для общения с ним.

Адель Фабер и Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили»

Зачем читать: чтобы знать, как вести себя с ребенком в том или ином конкретном случае.

Книгу этих педагогов-психологов часто противопоставляют произведениям Юлии Гиппенрейтер как пример иного подхода к написанию. Адель Фабер и Элейн Мазлиш работали вместе несколько десятилетий подряд, они обе матери троих детей. Сейчас в живых, к сожалению, осталась только Адель Фабер, ей 94 года. Книги американских психологов больше похожи на четкие инструкции о том, как вести себя в конкретных ситуациях, в них меньше теории и лирики, но в целом идеи похожи: внимательно слушать детей, давать им больше самостоятельности, принимать их чувства. Нельзя сказать, что чья-то книга лучше, наверное, сказывается разница в американском и российском подходах.

Мария Монтессори «Дети — другие. Уникальная методика раннего развития»

Зачем читать: чтобы дать ребенку самостоятельность.

Итальянский педагог умерла раньше, чем родилось большинство других авторов из этого списка. При этом ее методика оказалась единственной, которая выдержала испытание временем и остается популярной спустя более ста лет после рождения Марии Монтессори (например, в этом списке нет популярной книги «После трех уже поздно» Масару Ибуки, но его идеи давно и много критикуют, да и сама концепция насильственного «раннего развития» перестала находить поддержку у специалистов). Насколько стоит следовать всем советам — решать читателю, однако многие идеи педагога уже прочно вошли в нашу жизнь. Например, создание доступной среды для ребенка, где он легко может дотянуться до игрушки и взять то, что ему хочется — вроде бы простая идея, но популярной ее сделала Мария Монтессори. То же можно сказать и об игрушках из натуральных материалов, погремушках из фасоли и пустой бутылки и сосредоточенности на развитии мелкой моторики в целом.

Евгений Комаровский «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников»

Зачем читать: чтобы перестать бояться сквозняков и других вещей, о которых предупреждала бабушка.

В стране, где детям в +25℃ все еще надевают шапочку, педиатр и неутомимый проповедник здравого смысла Евгений Комаровский — заслуженно популярный автор. Его книга была впервые издана в начале 2000-х и с тех пор неизменно входит в топ всех списков самых важных книг про детей. Написанная в ироничной, иногда даже жесткой манере, она просто и доступно рассказывает молодым родителям, сколько градусов должно быть в комнате новорожденного, почему не нужно заставлять его есть, лечить сопли, пугаться слова рахит и многое другое. За 20 лет в рунете появилось достаточное число врачей, которые популяризуют доказательную медицину и спасают детей от залечивания, но именно Евгений Комаровский был первым. У педиатра также есть собственный сайт, где он отвечает на вопросы, публикует фрагменты книг, а также выпуски собственной передачи о детском здоровье.

Федор Катасонов «Федиатрия»

Зачем читать: чтобы знать, на чем стоит современная педиатрия.

Если манера изложения Комаровского кажется вам избыточной и вы ищете единственную книгу на медицинскую тему для вашей детской библиотеки, — это хороший выбор. Популярный педиатр Федор Катасонов написал исчерпывающую книгу о первых годах жизни ребенка, в которой затронул все волнующие родителей вопросы: что влияет на организм во время беременности, какие прививки нужно делать (спойлер: все, которые предложат в городской поликлинике, и даже больше), как найти правильного педиатра и в какой момент вообще нужно вызывать врача. Идея, что делать это не стоит в большинстве случаев, для России революционна, но аргументы у Катасонова очень убедительные, а нынешняя ситуация с коронавирусом, когда система здравоохранения перегружена и люди все чаще пользуются телемедициной, доказывает его правоту. Также в конце книги есть список литературы, которую Катасонов рекомендует прочитать всем родителям.

Джон Медина «Правила развития мозга вашего ребенка»

Зачем читать: чтобы знать, в какой момент действительно стоит включать ребенку Моцарта.

Молекулярный биолог-эволюционист, бывший консультант при Комитете по вопросам образования и труда США Джон Медина не позиционирует себя как эксперт в воспитании. Его книга посвящена тому, как научные знания о мозге могут помочь выявить то, что необходимо для правильного развития ребенка. Медина опирается на научные данные, и все они совпадают с тем, что советуют психологи и эксперты по воспитанию. Например, он объясняет, почему каждой маме необходимо время на себя и зачем родителям мириться на глазах у ребенка, если они все-таки поссорились. А еще в книге Медины много примеров из жизни и рассказов о его опыте отцовства.

Росс В. Грин «Взрывной ребенок»

Зачем читать: чтобы найти подход даже к сложным детям.

Если вы все делали по книгам, перечисленным выше, изучили море литературы, а ребенок все равно отказывается прибирать в комнате и кричит в ответ на просьбу одеться, то, возможно, дело не в вас. Росс Грин много лет преподавал на факультете психиатрии Гарвардской медицинской школы, и в своей книге (ее, кстати, рекомендует и Федор Катасонов в своем списке дополнительной литературы) он рассказывает о детях с определенным — взрывным — темпераментом, но полезно ее будет прочитать всем родителям. Его главный посыл: дети ведут себя хорошо, если могут. Грин предлагает рассматривать плохо развитые навыки в области самоконтроля и адаптивности как сложности с изучением математики, например. Она ведь не дается всем в равной степени легко. Так же и способность быть гибким появляется не сразу и для некоторых детей требует больше усилий. Получается, что даже для самого сложного ребенка реально создать условия, когда он сможет гораздо меньше конфликтовать с родителями и окружающими. И это свет в конце тоннеля, который иногда нужен любым маме и папе.

Дима Зицер «Любить нельзя воспитывать»

Зачем читать: чтобы научиться уважать детей (а заодно и других взрослых).

У Димы Зицера, доктора педагогических наук, огромное число поклонников. Но и противников у него не меньше. Принять точку зрения, что подросток и любой ребенок вообще — это отдельный человек, который всегда заслуживает уважения, в нашей стране тяжело многим. На самом деле, рекомендовать можно любую книгу Зицера, но в этом сборнике, во-первых, хорошо раскрываются его позиции (часто очень интересная) по большому кругу вопросов, а во-вторых, книга говорит с родителями о вещах, актуальных здесь и сейчас. Это не абстрактные рассуждения о воспитании, а вполне конкретные проблемы, которые приходится решать семьям в XXI веке.

Наталья Ремиш «Просто о важном. Про Миру и Гошу»

Зачем читать: чтобы в вашей семье умели разговаривать.

Говорить с мальчиками и девочками — такими, как 6-летняя Мира и 10-летний Гоша — бывает нелегко. Многодетная мама Наталья Ремиш не рассказывает, как правильно воспитывать детей. Зато на простых примерах объясняет, как отвечать на сложные детские вопросы, решать семейные конфликты и учить ребенка жить в мире, который не всегда справедлив. Если долгие рассуждения о воспитании претят вам, то можно просто почитать вместе с детьми истории о Мире и Гоше и обсудить их за вечерним чаем. У книги есть продолжение, а еще по сценариям Натальи выходит мультфильм «Просто о важном».