Особенности руководства игровой деятельностью детей старшего

дошкольного возраста.

Игра является ведущим видом деятельности. Дети играют, потому что развиваются, а развиваются, потому что играют. В процессе игры дети развиваются, обогащают свой мир познаний, развивают творческий потенциал, стараются определить себя в своем детском мире, что бы во взрослой жизни не потерять себя, свое предназначение.

Интересный и богатый мир детского воображения помогает в игре выстраивать последовательность событий, а для этого необходимы следующие условия:

-наличие впечатлений от окружающего мира;

-наличие игрового материала, возобновляющего яркие жизненные впечатления и стимулирующего возникновение игры;

-общение с взрослыми, в ходе которого игровые ситуации занимают значительное место, формируют у детей навыки положительного общественного поведения.

Приемы руководства сюжетно-ролевой игрой могут быть прямыми и косвенными. Прямое руководство предполагает непосредственное вмешательство взрослого в игру. Оно выражается в ролевом участии в игре, воспитатель участвует в сговоре, в разъяснении, в решении конфликтов, предлагает новую тему, уточняет желания детей, показывает культурные нормы решения спорных вопросов.

Хорошая детская игра – это эмоционально насыщенное действо, а которое ребенок погружен полностью. Чем шире круг отображаемых в игре событий и явлений, тем лучше. Игра – мощнейшая сфера «самости» человека: самовыражения, самоопределения, самопроверки, самореабилитации, самоосуществления. Благодаря играм ребенок учится доверять самому себе и всем людям, распознавать, что следует принять, а что следует принять, а что отвергнуть в окружающем мире.

Игру не зря называют королевой детства. Знаменитый ученый Э.Берн говорил, что весь процесс воспитания ребенка он рассматривает как обучение тому, в какие игры следует играть и как в них играть.

Игра – явление сложное и многогранное. Можно выделить следующие ее функции:

Обучающая функция – развитие обще учебных умений и навыков, таких, как память, внимание, восприятие и др.

Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение урока, других форм общения взрослого с ребенком из скучного мероприятия в увлекательное приключение.

Коммуникативная функция – объединение детей и взрослых, установление эмоциональных контактов, формирование навыков общения.

Релаксационная функция – снятие эмоционального (физического) напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему ребенка при интенсивном учении, труде.

Психотехническая функция – формирование навыков подготовки своего психофизического состояния для более эффективной деятельности, перестройка психики для интенсивного усвоения.

Функция самовыражения – стремление ребенка реализовать в игре творческие способности, полнее раскрыть свой потенциал.

Компенсаторная функция – создание условий для удовлетворения личностных устремлений, которые невыполнимы (трудно выполнимы) в реальной жизни.

Основными структурными элементами игры являются: игровой замысел, сюжет или ее содержание; игровые действия; роли; правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми или предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны.

Известный психолог Д.Б.Эльконин (1978) связал развитие игры с динамикой развития ребенка. Развитие игры у детей проходит четыре этапа.

Первый этап. Основным содержанием игры являются действия с предметами. Они осуществляются в определенной последовательности, хотя эта последовательность часто нарушается. Цепочка действий носит сюжетный характер. Основные сюжеты бытовые. Действия однообразны и часто повторяются. Роли еще не обозначаются. На первом этапе сюжетно-ролевой игры дошкольники охотно играют со взрослыми. Самостоятельная игра кратковременна. Как правило, стимулом возникновения игры является игрушка или предмет-заменитель, ранее использованный в игре.

Второй этап. Как и на первом уровне, основное содержание игры – действия с предметом. Однако теперь эти действия развертываются последовательно, в соответствии с ролью, которая уже обозначается словом. Последовательность действий становится правилом. Возникает первое взаимодействие между участниками на основе использования общей игрушки. Объединения играющих кратковременны. Основные сюжеты бытовые. Игра многократно повторяется. Игрушки дети используют одни и те же – любимые. В игре объединяются 2-3 человека.

Третий этап. Основное содержание игры – по-прежнему действия с предметами. Однако они дополняются действиями, направленными на установление контактов с партнерами по игре. Роли четко обозначены и распределены до начала игры. Игрушки и предметы подбираются (чаще всего по ходу игры) в соответствии с ролью. Логика, характер действий и их направленность определяются ролью и становится основным правилом. Игра чаще протекает как совместная, хотя взаимодействие перемежается с параллельными действиями партнеров, не связанных друг с другом, несоотнесенных с ролью. Продолжительность игры увеличивается. Сюжеты становятся более разнообразными: дети отражают в игре не только быт, но и труд взрослых, яркие общественные явления.

Четвертый этап. Основное содержание игры – отражение отношений и взаимодействий взрослых друг с другом. Тематика игр разнообразная: она определяется не только непосредственным, но и опосредованным опытом детей (обыгрывание сцен литературных произведений, кинофильмов, телепередач и т. п.). Игры носят совместный, коллективный характер. Объединения участников устойчивы. Они строятся на интересе детей к одним и тем же играм или на основе личных симпатий и привязанностей. Игры одного содержания не только длительно повторяются, но и развиваются, обогащаются, существуют продолжительное время. В игре выделяется подготовительный этап: распределение ролей, отбор игрового материала, а иногда и его изготовление (игрушек-самоделок). Количество вовлеченных в игру до 5-6 человек.

На четвертом этапе, ярко проявляются индивидуальные особенности игровой деятельности и игрового творчества каждого ребенка.

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. Методика руководства играми направлена на:

– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения;

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, следовать игровым правилам;

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества дошкольников и др.

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) приемами, способствуя развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм поведения в совместной деятельности.

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать свое отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей.

Дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план.

Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей партнеров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления.

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребенка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссер»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами партнеров.

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу ее) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за свое поведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел.

Для того чтобы дети могли реализовать свои творческие возможности и действовать согласованно, несмотря на всю прихотливость индивидуальных замыслов, необходимо овладение новым, более сложным способом построения игры – совместным сюжетным сложением. Оно включает умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, охватывающие разнообразные тематические содержания, и при этом быть ориентированным на партнеров-сверстников: обозначать для них (пояснять), какое событие он хотел бы развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров (ведь они могут предложить совсем другие события); умение комбинировать предложенные им самим и другими участниками события в общем сюжете в процессе игры.

РУКОВОДСТВО ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ДОШКОЛЬНИКОВ

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Дошкольное детство — возрастной этап в решающей

степени определяющий дальнейшее развитие человека. Л.И. Божович, Г.М. Бреслав,

К. Бюлер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Г.Г. Кравцов, А.Н. Леонтьев, М.И.

Лисина, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин признают, что это период

рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребёнка,

самостоятельности и становления основ индивидуальности. Важнейшим условием

развития детской индивидуальности является освоение позиции субъекта детских

видов деятельности.

Игра – одна из ведущих видов деятельности ребенка в

дошкольном детстве. В игре ребенок сам стремится научиться тому, что он еще не

умеет, в игре происходит непосредственное общение со сверстниками, развиваются

нравственные качества.

Игра является самоценной формой активности ребёнка

дошкольного возраста. По мнению Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко,

Е.Е. Кравцовой, замена игры другими видами деятельности обедняет воображение

дошкольника, которое признано важнейшим возрастным новообразованием. В.В.

Ветрова, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова Л.М. Кларина, B.И. Логинова, Н.Н. Поддьяков

считают, что замена игры другими видами деятельности тормозит развитие общения

как со сверстниками, так и со взрослыми, обедняет эмоциональный мир.

Следовательно, своевременное развитие игровой деятельности, достижение ребёнком

творческих результатов в ней является особенно важным.

Игра является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт

2.7. ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пяти образовательных

областей: «Социально — коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»;

«Речевое развитие»; «Художественно — эстетическое развитие»; «Физическое

развитие».

Игра является основным видом деятельности детей, а так

же формой организации детской деятельности. Конкретное содержание

игровой деятельности зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,

определяется задачами и целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного

образования. В пункте 2.7. ФГОС ДО определены особенности развития игровой

деятельности ребенка:

— в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год)

непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с

предметами;

— в раннем возрасте (1 год — 3 года) —

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками… общение

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством

взрослого…;

— для детей дошкольного возраста (3 года — 8

лет) — игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со

взрослыми и сверстниками).

Для развития ребенка важно развивать игровую

деятельность, поскольку это позволит достичь формирования

социально-нормативных возрастных характеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО):

ü ребенок

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ü ребенок активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ü ребенок

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам

и социальным нормам;

ü ребенок

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения.

Существует

несколько классификаций игр.

Классификация игр детей дошкольного возраста (по

Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).

1. Игры,

возникающие по инициативе ребёнка (детей):

Самостоятельные игры:

Игра – экспериментирование

Самостоятельные сюжетные игры:

Сюжетно –

отобразительные

(Все что дети, делают,

в повседневной жизни они отображают и в своих пусть еще очень простых играх.

Содержанием игры обычно становится ежедневно повторяемые режимные моменты,

такие как кормление кукол или игрушечных животных, прогулки с ними и т.д, в

ней дети закрепляют знания о назначении и свойствах предметов, но

представленными не реальными вещами, а виде игрушек).

Сюжетно – ролевые. Сюжетно-ролевые

игры являются наиболее характерными играми дошкольников и занимают значительное

место в их жизни. Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то,

что ее создают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно выраженный

самодеятельный и творческий характер.

Режиссёрские. Одним из видов сюжетно-ролевых игр является режиссерская игра.

Исследователи режиссерской игры – Е. М. Гаспарова, Е.

Е. Кравцова, Г. Г. Кравцов, Кириллов О.В. Солнцева и др.

Театрализованные.

Театрализованная игра — это действия в заданной

художественным произведением или заранее оговоренной сюжетом реальности, т.е.

она может носить репродуктивный характер. Причем роль требует большего, чем в

сюжетно-ролевых, подчинения сюжету, почти правилу, отражающему фиксированную

автором логику отношений и взаимодействий объектов окружающего мира, но не

исключает творчества (И.Г.Вечканова). В театрализованной игре нет отношений

состязания (если они не заложены в сценарии) в отличие от игры с правилами.

Вместе с тем театрализованная игра сохраняет все структурные компоненты

сюжетно-ролевой игры, выделенные Д. Б. Элькониным: роль (определяющий

компонент), игровые действия, игровое употребление предметов, реальные

отношения.

2. Игры,

возникающие по инициативе взрослого:

Игры обучающие:

Сюжетно-дидактические

Подвижные

Музыкально-дидактические

Досуговые игры

Игры – развлечения

Интеллектуальные

Празднично – карнавальные

Театрально – постановочные

3) Игры, идущие от исторически сложившихся

традиций:

Традиционные или народные

Сюжетно-ролевая игра

Д. Б. Эльконин называл сюжетно-ролевой игрой

деятельность творческого характера, в которой дети берут на себя роли и в

обобщенной форме воспроизводят деятельность и отношения взрослых, используя

предметы-заместители. Осваивая сначала действия с предметами, затем с заместителями,

ребенок в игре постепенно начинает мыслить во внутреннем плане.

Исследователи выделяют различные структурные элементы

игры — основные и переход к сюжетно — ролевой игре происходит в тот момент,

когда ребёнок принимает на себя роли. В возрасте от 3 до 5 лет дети находятся

на начальном этапе развития сюжетно — ролевой игры. Дети с удовольствием

отображают в своих играх бытовые эпизоды из жизни семьи. С обогащением

представлений об окружающем мире в играх всё чаще отображается деятельность

взрослых. Таким образом, главным компонентом сюжетно-ролевой игры является

сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера

действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые

игры подразделяются на:

• игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью»,

«праздник», «дни рождения» (большое место уделяется кукле).

• игры на производственные и общественные темы, в

которых отражается труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт:

поезд, самолет, корабль).

• игры на героико-патриотические темы, отражающие

героические подвиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.).

• игры на темы литературных произведений, кино-, теле-

и радиопередач: в «моряков» и «летчиков», по содержанию мультфильмов, кинофильмов

и т. д.

Прежде чем начать играть, дети придумывают замысел, в

нём находят воплощение представления о различных событиях. Младшим дошкольникам

довольно часто ещё требуется помощь взрослого для того, чтобы появился замысел

игры. Воспитатель создаёт игровую ситуацию, вносит новую игрушку. По мере

обогащения игрового и жизненного опыта дети начинают сами определять, во

что они будут играть.

Итак, усложнение в развитии игрового умения

выражается в следующем:

— сначала замысел игры появляется по инициативе

взрослого;

— потом — с помощью взрослого;

— в дальнейшем ребёнок определяет замысел игры по

собственной инициативе.

Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так

и разнообразными. Чем разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это

напрямую зависит от впечатлений об окружающем мире. Следовательно, чтобы

замыслы игр были разнообразными, а игры — содержательно интересными, требуется

серьёзный подход к планированию и проведению работы по ознакомлению с

окружающим миром (образовательная область «Познавательное развитие» (пункт .2.6

ФГОС ДО).

Познавательное развитие предполагает развитие

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование

познавательных действий; становление сознания, развитие воображения и

творческой активности; формирование представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира и т.д.). Решение педагогом задач этой образовательной

области позволит детям успешно осваивать в интеграции содержание других

образовательных областей, в том числе, ОО «Социально-коммуникативное развитие»:

общение и взаимодействие в сюжетно-ролевой игре, умение быть внимательным к

чувствам и эмоциям других и т.п.

В качестве основного метода организации

сюжетно-ролевых игр можно использовать комплексный метод педагогической

поддержки самодеятельных игр (Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой).

Содержание работы организуется в соответствии с возрастом воспитанников:

Группа раннего возраста — приобщение детей к разным

играм:

предметным (в том числе с составными и динамическими игрушками), простейшим

сюжетным, подвижным; перевод предметных действий в действия смысловые в

контексте игровой ситуации.

2-я младшая группа — обогащение

игрового опыта детей через совместные со взрослым игры (индивидуальные и

малыми подгруппами), формирование и развитие игровых действий, простейшего

игрового взаимодействия, понимания условности игровой ситуации.

Средняя группа — освоение и

развитие ролевого поведения, поддержка игровых объединений детей, обогащение

игрового взаимодействия, расширение тематической направленности сюжетных игр,

обогащение игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами,

(подвижным, досуговым, театрализованным, народным играм).

Старшая группа — обогащение

игрового опыта по развитию и усложнению игрового сюжета, по организации предметного

пространства собственной игры через совместные с воспитателем игры подгруппами;

создание условий и поддержка самодеятельной игры детей, приобщение детей к

разным видам игр (подвижным, с правилами, досуговым, дидактическим, народным,

интеллектуальным и др.)

Подготовительная группа — формирование и

педагогическая поддержка детского коллектива как играющего детского сообщества,

поддержка самостоятельности и инициативности при выборе и реализации детьми игр

разных видов; поддержка перехода к играм-диалогам, играм — фантазированиям,

играм в самодельной предметной среде.

Требования к проведению игры:

В игре с детьми у взрослого может быть две основные

стратегии. Взрослый

может сам организовать игру на основании заранее продуманного общего

направления сюжета и подготовленных предметно — игровых материалов, или он

может присоединиться к уже играющим детям. Он участвует с детьми в игре на

равных и может влиять содержание и общий ход игры теми же способами, что

используют другие играющие. В сюжетной игре он может придумать сюжет игры,

выступить с интересным предложением о её сюжетном продолжении, ввести в игру

новый персонаж, создать проблемную ситуацию и т.д.

|

Направления руководства игрой |

Задачи руководства игрой |

|

Обогащение содержания игры |

1.Побуждать переносить в игру события из 2.Способствовать умению ставить разнообразные |

|

Формирование предметных способов решения игровых |

3.Обогащать развёрнутые игровые действия с игрушками 4.Своевременно формировать игровые действия с 5.Побуждать использовать игровые действия с 6.Подводить к пониманию замены отдельных игровых 7.Способствовать тому, чтобы для решения |

|

Развитие самостоятельности |

8.Развивать у каждого ребёнка самостоятельность в 9.Побуждать детей самостоятельно выбирать различные |

|

Побуждение к взаимодействию в игре |

10.Поощрять интерес к играм сверстников. 11.Приучать играть, не мешая друг другу. |

К старшему дошкольному возрасту, игра ребёнка

приобретает «политематизм». Игра становится самостоятельной

деятельностью. Дети всегда сами определяют замысел игры или поддерживают

предложение сверстников. Они самостоятельно ставят игровые задачи.

Поскольку игровые способы отображения окружающего мира

достаточно сформированы, то дети легко справляются с выбором наиболее

приемлемых для конкретной игровой ситуации предметных и ролевых способов

решения игровых задач.

Ролевые действия в игре сопровождаются ролевой речью,

на начальном этапе сюжетно — ролевой игры — ролевыми высказываниями (область

«Речевое развитие», «Социально — коммуникативное развитие», п. 2.6

ФГОС ДО). По мере обогащения жизненного опыта развитие звуковой и интонационной

культуры речи ролевые действия становятся более разнообразными, что напрямую

зависит от представления детей об окружающем мире.

Специально обучать детей определённым игровым

действиям не рекомендуется. Важно, чтобы дети сами придумывали, какие

ролевые действия включать в игру, только в таком случае игра будет носить

подлинно творческий характер.

Ролевые действия должны быть выразительны, что

обеспечивается выполнением характерных движений, жестов, мимики.

Например, в роли мамы одна девочка демонстрирует, что

мама ласковая, весёлая, а другая девочка в этой же роли — хмурая, строгая. При

этом обе выразительно исполняют принятую роль, но средства выразительности у

них разные.

Таким образом, в период формирования ролевых действий

обращается внимание, как на разнообразие, так и на эмоциональную

выразительность движений, жестов, мимики.

Сюжетно — ролевая игра предполагает сотрудничество с

другими играющими, поэтому надо учить детей обращаться с ролевыми

высказываниями к партнёру.

Нарастание количества ролевых высказываний постепенно

приводит к возникновению ролевой беседы. Инициатором беседы может выступать

взрослый.

Исходя из усложнения в развитии игры, задачи

руководства игрой дополняются следующими:

— Побуждать детей принимать разнообразные роли.

— Способствовать тому, чтобы при исполнении роли дети

использовали различные эмоционально выразительные ролевые действия.

— содействовать формированию умения сопровождать

ролевые действия ролевыми высказываниями, обращёнными к игрушке — партнёру,

воображаемому собеседнику, взрослому и сверстнику.

В старшем дошкольном возрасте игра становится

самостоятельной деятельностью. Играющие стараются самостоятельно разрешать

конфликты, возникающие по поводу игры.

Усложнение задач руководства игрой представлено в

таблице 1

Таблица 1

|

Направления руководства игрой |

Задачи руководства игрой |

|

Обогащения содержания игры |

1.Обогащать тематику игр, способствовать появлению 2.Побуждать отображать в играх разнообразные действия |

|

Способы решения игровых задач |

3.Поощрять за оригинальность, самостоятельность в 4.Усиливать эмоциональную выразительность и 5.Побуждать к проявлению инициативы в общении со |

|

Взаимодействие в игре |

6.Побуждать ставить игровые задачи сверстникам. 7.Учить детей принимать игровые задачи, поставленные 8.Поддерживать длительное взаимодействие в |

|

Самостоятельность |

9.Продолжать развивать самостоятельность в выборе 10.Поощрять выбор оригинальных предметных и ролевых 11.Приучать самостоятельно договариваться со |

Планирование

игры по видам деятельности в течение всего образовательного процесса может

быть организовано следующим образом:

• Непрерывная непосредственно образовательная

деятельность будет включать в себя разнообразные дидактические игры в

соответствии с содержанием образовательной работы по соответствующим областям.

• Образовательная деятельность в режиме дня

предполагает организацию досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с

правилами, а также организацию совместных с педагогом сюжетных игр,

способствующих обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как

игровой партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе

совместной деятельности.

• Самостоятельная деятельность сопровождается

организацией педагогической поддержки самодеятельных детских игр

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых

по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.

Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой

активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность

свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации

собственной деятельности. Так создаются условия для формирования возрастных

новообразований.

Организация предметно пространственной

развивающей среды

для организации игровой деятельности

Одним

из основных принципов дошкольного образования (пункт 1.4 ФГОС ДО), является

амплификация (обогащение) условий развития дошкольников. Поэтому в

третьем разделе Стандарта — «Требования к условиям реализации основной

образовательной программы дошкольного образования» среди условий, необходимых

для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике

дошкольного возраста (п. 3.2.5), подчеркивается:

• создание условий для свободного выбора детьми

деятельности, участников совместной деятельности;

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,

познавательной и т.д.);

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение,

обеспечение игрового времени и пространства.

Это

важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит успешное

развитие ребенка, что позволит педагогу достичь формирования целевых

ориентиров, обозначенных в Стандарте.

В требованиях ФГОС ДО к развивающей

предметно-пространственной среде (п.3.3.) определено (п. с 3.3.1 по 3.3.3),

что:

1. Развивающая

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении,

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов,

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии

с особенностями каждого возрастного этапа: Для детей третьего года жизни

является свободное и большое пространство, где они могут быть в активном

движении – лазании, катании. На четвёртом году жизни ребёнку необходим

развёрнутый центр сюжетно – ролевых игр с яркими особенностями атрибутов. В среднем

– старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со

сверстниками, создавать свой мир игры (режиссёрская игра: мелкие игрушки,

конструктор, макеты и т.д.), кроме того в предметно – развивающей среде должно

учитываться формирование психологических образований в разные годы жизни.

2. Развивающая

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Предметно-пространственная развивающая среда должна

быть отвечать требованиям Стандарта ДО (пункт 3.3.3).

1. Развивающая

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность

среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию

Программы. Большое значение имеют игрушки. Их тематическое разнообразие

напрямую связано с имеющимися впечатлениями об окружающем мире и игровыми

интересами детей. Представления об окружающем мире обогащаются постепенно, в соответствии

с этим постепенно расширяется набор образных игрушек. Следовательно, игровые

уголки не должны быть укомплектованы одними и теми же игрушками с начала

учебного года и до конца. Не следует забывать о таком простом приеме в

оснащении игровой среды, когда некоторые игрушки на время убирают, а потом

снова возвращают. Вновь появившаяся знакомая игрушка вызывает желание с ней

поиграть. В группах образовательной организации создаются центры

сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,

«Мастерская» и др. центр театрализации; различные виды театров; ширмы;

атрибуты, центр ряженья, музыкальный центр, размещается мягкая мебель, игрушки:

куклы, машинки и др. Мелкие игрушки для режиссерских игр, настольно-печатные

игры, лото, домино. Конструкторы разных видов, кубики, строительный материал.

Дидактический материал для образовательной деятельности. Макеты, карты, модели,

муляжи, схемы групп, предметы-заместители.

2) Трансформируемость пространства предполагает

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей

детей; возможность разнообразного использования различных составляющих

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.

3) Полифункциональность материалов

предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и

т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Так наряду с

образными игрушками должен быть представлен обобщенный материал, прежде всего,

предметы-заместители. Их сочетание позволяет детям реализовать в игре самые

смелые замыслы.

4) Вариативность среды предполагает: наличие в

Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает: доступность

для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех

помещений, где осуществляется образовательная деятельность. Используя крупный

игровой материал, дети замещают в игре не один предмет, а целый комплекс объектов,

например, построили корабль, а кубы или пластины — лодки или льдины. Вносят

разнообразие в оформление и помогают в реализации замысла съёмные панно —

картины.

Также это свободный доступ детей, в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность

материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной

среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению

надежности и безопасности их использования: исключены случаи падения с высоты,

выпадения с боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в результате

неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т.п.

Безопасность игрушки.

О безопасности игрушки свидетельствуют наличие

сертификата. В любом случае, игрушка не должна иметь явных механических или

химических признаков опасности для здоровья ребенка. В игрушке не должно быть

явных признаков, провоцирующих ребенка на агрессию и жестокость или вызывающих

страх и тревогу.

В игрушке или в ее описании не должно быть грубого

натурализма, в том числе сексуального контекста, выходящего за рамки возрастной

компетенции ребенка. Игрушка не должна унижать человеческое достоинство или

оскорблять религиозные чувства, вызывать негативное отношение к расовым

особенностям и физическим недостаткам людей. Игрушка не должна вызывать

психологической зависимости в ущерб полноценному развитию ребенка.

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,

необходимые для реализации Программы.

Продуманный подбор игрового материала способствует

тому, что игры детей становятся тематически разносторонними. Расширение игровых

интересов приводит к тому, что дети стремятся отображать в играх все более

разнообразные события.

Важно вовремя

осуществить поддержку

спонтанной игры детей, ее обогащать, обеспечить время и пространство для игры

дошкольников.

Социальный заказ государства системе образования

сформулирован в основных нормативно-правовых документах а Законе Российской

Федерации «Об образовании», Федеральном государственном стандарте дошкольного

образования — это воспитание инициативного, ответственного человека, готового

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Каждый вид деятельности

ребенка дошкольного возраста оказывает своеобразное влияние на развитие разных

компонентов самостоятельности, так, игра способствует развитию активности и

инициативы. Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в

играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом – значит овладеть

своим поведением. Поэтому задача воспитателя мотивировать игровые действия

детей, непосредственно участвуя и эмоционально включаясь в игры детей. В

роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли

отстраненного наблюдателя — анализирует и контролирует действия детей. Только

совмещение этих ролей может обеспечить развитие воли, произвольности,

самостоятельности дошкольников как основных социально-нормативных возрастных

характеристик детей на этапе завершения дошкольного образования.

Игровые технологии

Особенности организации игровой деятельности в старшей группе ДОУ

25.04.2018630.9k

Игра уникальна тем, что объединяет интересы и ребёнка, и педагога. Она соответствует естественным потребностям дошкольника и помогает ему овладевать знаниями и навыками без принуждения. Играя, ребёнок формируется как личность. Однако игра постепенно вытесняется из системы дошкольного образования при работе со старшими группами. Приоритетными становятся обучающие занятия, а педагоги ориентированы на подготовку детей к школе, используя современные образовательные достижения. Игра начинает рассматриваться лишь как развлечение, способ организации досуга, в лучшем случае как средство обучения. Самоценность игры утрачивается, игры примитивизируются, что, по оценкам специалистов, отрицательно влияет на развитие детей в дальнейшем.

Значение игровой деятельности для детей старшей группы ДОУ

Игра — ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Она характеризуется следующими особенностями:

- символизм, в детских играх часто реальные предметы и ситуации заменяются символическими, имитирующими реальные — обычная палочка может быть и ложкой, и самолётиком, и много чем ещё;

- реализм, поскольку дети сами участвуют в играх, согласуют друг с другом план реальных действий, договариваются о правилах, распределяют роли;

- подражание, в игре ребёнок воссоздаёт другие виды деятельности, которые наблюдает (лечит, как доктор, и т. п.);

- свобода, очевидно, что ребёнок выбирает игру и играет без принуждения;

- игра — это деятельность, которая несёт в себе радость.

Организуя игровую деятельность, воспитатель должен быть ориентирован на гармоничное развитие и воспитание детей в игре, это его главная цель. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие ребёнка должно охватывать социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое направления (п.2.6.). Следовательно, все эти направления должны находить своё отражение и в игровой деятельности в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ).

В играх у дошкольников развиваются творческие способности

Задачи организации игры

Известный российский психолог, специалист по психологии дошкольного образования, Н. Е. Веракса, дифференцируя задачи игровой деятельности в зависимости от возраста детей, определяет следующие важные моменты для старшей группы дошкольников (детей 5–6 лет):

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься;

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия;

- воспитывать уважительное отношение к окружающим;

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;

- формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников;

- развивать стремление детей выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства;

- расширить представления о правилах поведения в общественных местах, об обязанностях в группе детского сада, дома;

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.);

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

Виды игр в старшей группе детского сада

Организуя игровую деятельность в группе, воспитатель обязательно задаётся вопросом о том, какие виды игр существуют. От этого зависит подход к организации игры: проектирование игрового пространства, подбор материала, планируемые образовательные результаты и др. Классифицировать игры детей пытались многие учёные-педагоги, начиная с отца-основателя дошкольной педагогики Ф. Фрёбеля.

Фри́дрих Вильге́льм А́вгуст Фрёбель (нем. Friedrich Fröbel, 21 апреля 1782 — 21 июня 1852 гг.) — немецкий педагог, теоретик и практик дошкольного воспитания. Разработал систему общественного дошкольного воспитания, ввёл понятие «детский сад», организовал работу первых дошкольных учреждений.

Заслуживает внимания классификация, включающая 3 класса игр, предложенная С. Л. Новосёловой в 1997 г. в программе «Истоки: Базисная программа развития ребёнка-дошкольника». Основной критерий её классификации — инициатор игры — ребёнок или взрослый.

Таблица: классы и виды игр (по Новосёловой)

| Класс игр | Виды |

| Самостоятельные игры, возникающие по инициативе детей |

|

| Игры, инициируемые взрослым с дидактическими целями |

|

| Возникающие по инициативе как взрослого, так и ребёнка, базирующиеся на традициях этноса | Традиционные (народные). |

Удобна в практическом применении общепринятая в современной дошкольной педагогике классификация игр, в которой выделяется 2 основные группы: творческие и игры с правилами.

Таблица: современная классификация игр дошкольников

| Группа игр | Виды |

| Творческие |

|

| Игры с правилами | Дидактические:

|

Подвижные:

|

Дошкольники старшей группы — это дети в возрасте 5–6 лет. Психофизическое развитие, соответствующее этому возрасту, позволяет ребятам участвовать во всех видах игр.

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, это период овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением. Дошкольник начинает чётко различать реально существующее и вымышленное. Формируется способность к саморегуляции, ребёнок готов к соблюдению правил, в игровом взаимодействии лидирующие позиции начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Старший дошкольник в значительной степени ориентирован на сверстников, испытывает потребность во взаимодействии, у него появляется чувствительность к мнениям и оценкам сверстников. Свои предпочтения во взаимодействии с другими детьми ребёнок объясняет их успешностью в игре.

Творческие игры в старшей группе ДОУ

Творческие игры ещё называют свободными. Это забавы, в которых ребёнок мобилизует и реализует свою выдумку, фантазию, творческий потенциал. Старший дошкольный возраст — период расцвета фантазирования. Свободная игровая деятельность детей не исключает участия в ней взрослого, воспитатель может выступать как в роли активного участника, так и в роли наблюдателя, а также неявного помощника.

Сюжетно-ролевые игры

Основой сюжетно-ролевой игры является воображаемая ситуация, в которой ребёнок берёт на себя роль взрослого и выполняет её в созданной им самим игровой обстановке. Дети самостоятельно выбирают тему игры, организуют игровое пространство, обеспечивают себя необходимыми материалами. Главное, что такая игра, как зеркало, отражает отношение воспитанников к тому событию, которое разыгрывается.

Играть в сюжетно-ролевые игры дети начинают примерно с трёхлетнего возраста. Ребята шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и придерживаться выбранного ролевого поведения до её конца, их действия все более разнообразны и содержательны. Этот возраст предполагает готовность к выполнению неприятных, но обязательных действий, например, приводить игровое пространство в исходное состояние.

В сюжетно-ролевых играх дошкольники приобретают новые модели поведения

Старшие дошкольники начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость определённых позиций, поэтому ведущие роли (врач, учитель и т. п.) становятся для них более привлекательными, чем подчинённые (пациент, ученик и т. п.). Воспитатель должен помнить, что в этом возрасте дети крайне неохотно принимают роли, не соответствующие их полу. Актуальна для этого возраста проблема распределения ролей и возникновение на этой почве конфликтных ситуаций. Отсюда закономерно вытекает ключевая роль воспитателя — регулировать контакты в совместной игре: учить мириться, приходить к компромиссу, убеждать и т. д. Помимо этого, педагог может способствовать обогащению знакомой игры новыми вводными, например, путём расширения состава ролей, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.

Таблица: картотека сюжетно-ролевых игр для старших дошкольников (фрагмент)

| Автор | Седирова Л. | |||

| Название игры | Задачи | Предшествующая работа | Предметно-игровая среда к игре | Содержание игры |

| «Пароход — рыболовецкое судно» |

|

|

|

Пароход строят из кубиков, блоков, кирпичиков, верёвки, стульчиков. Пассажиры отправляются в путешествие по реке. Капитан отдаёт команды, смотрит в бинокль. Штурвальный ведёт пароход, крутит руль. На остановках все выходят на берег, гуляют, ходят на экскурсии. Моряки на пароходе убирают трап, моют палубу, выполняют команды капитана. Повар-кок готовит обед для команды. Рыбаки готовятся к выходу в море. Собирают сети, бинокли, рупор. Выходят в море ловить рыбу. Капитан рыболовецкого судна отдаёт команды, все помогают друг другу. Рыбаки забрасывают сети в море, ловят рыбу, выгружают в контейнеры, кладут в холодильники. Команда отдыхает, кок приготовил вкусный обед. Капитан по карте смотрит направление судна. Все возвращаются на берег. Рыбу сгружают на специальные машины, которые везут её в магазин. |

| «Зоопарк» |

|

|

|

Строительство зоопарка: ставим клетки для зверей из кубиков, кирпичиков, поселяем зверей, делаем вольеры, сажаем деревья. Кормление зверей, дрессировка зверей. Экскурсовод рассказывает посетителям о животных. Приходит врач, осматривает животных, назначает лечение больным зверям, даёт им лекарства. Строительство цирка: делаем арену из обручей, верёвок, кубиков. В цирке дрессируют животных, показывают представления, выступают дрессировщики с обезьянами, собачками, слонами, тиграми. Билеты продаются в кассе. Контролёр проверяет билеты, следит за порядком во время представления. Зрителям в цирке весело, они аплодируют артистам, смеются. |

| «Дорожное движение» («Водители») |

|

|

|

На машинах возят кукол, строительный материал. Водитель ведёт машину осторожно, чтобы не наехать на людей. Машины заправляют бензином, едут на стройку, сгружают строительный материал, засыпают песок. Водитель едет на зелёный свет светофора, на красный — стоит. Водитель такси возит людей на работу, в театр, в кино. Водитель грузовой машины наливает бензин в машину, моет её, ставит в гараж. Водитель автобуса ведёт машину осторожно, аккуратно, кондуктор продаёт билеты. Автобус развозит людей, куда им надо: в гости, на работу, домой. На перекрёстке стоит сотрудник ГИБДД — регулирует движение. Пешеходы идут по тротуару. Дорогу переходят на зелёный свет. Для пешеходов специальный переход — «зебра». Соблюдаем правила дорожного движения. Водитель пожарной машины привозит пожарных на пожар, помогает выдвигать лестницу, разворачивать пожарный рукав. Водитель «Скорой помощи» помогает загружать больных в машину, подаёт носилки, едет осторожно. |

| Цит. по: http://www.detsadclub.ru/zametki-dlya-vospitatelya/2366-kartoteka-syuzhetno-rolevyh-igr |

Режиссёрские игры

Режиссёрские игры часто рассматриваются как разновидность сюжетно-ролевых, их реализация происходит через роли, которые ребёнок передаёт игрушкам. В такой игре малыш выступает в качестве режиссёра, сценариста и актёров, действует от имени разных персонажей-игрушек, перемещает их в игровом пространстве, управляет игровой ситуацией в целом.

Как правило, такая игра появляется на третьем году жизни и имеет индивидуальный характер. К старшему дошкольному возрасту режиссёрская игра модифицируется. Во-первых, изменяется состав участников, ребёнок играет не в одиночку, а совместно с другими детьми. Во-вторых, изменяется сложность игры, если в младшем дошкольном возрасте активных персонажей режиссёрской игры обычно не более 2–3, то количество персонажей увеличивается не только в коллективной игре, но и в индивидуальных режиссёрских играх старших дошкольников.

Режиссёрские игры по своей сути интимны, индивидуальны, дети стремятся к уединению, что не предполагает руководства со стороны педагога. Тем не менее взрослый может развивать режиссёрские игры дошкольников опосредованно, через создание игровых условий и подбор игрового материала. Детей 5–6 лет привлекают детали игрового поля, мелкие игрушки, которых должно быть достаточное количество. Рекомендуется также давать детям шестого года жизни «пустые кубики», которые они смогут оформлять в соответствии с сюжетом игры.

В некоторых ДОУ внедряются архитектурно-дизайнерские новации в виде многоярусных игровых зон, уединённых пространств в виде ниш, используется крупное игровое оборудование (домики, вагончики, ширмы).

Крупное игровое оборудование очень нравится детям и создает условия для разнообразных игровых ситуаций

Театрализованные игры

Театрализованные игры обычно представляют собой сценки из литературных произведений, в которых дети занимают позицию актёров, показывающих спектакль. Ребята 5–6 лет способны принимать активное участие в оформлении декораций и костюмов, пригласительных билетов. Старшие дошкольники, в отличие от малышей, способны и готовы самостоятельно выбрать произведение и распределить роли. Такие игры ориентированы на зрителя, в их подготовке могут принимать участие родители.

Педагогическое руководство театрализованной игрой заключается в координации и организации деятельности детей, помощи в оформлении игрового пространства (сооружение сцены, решение технических вопросов), поощрении творческой инициативы ребят, целенаправленном усложнении за счёт постановки перед дошкольниками всё более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач. Педагог учит детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Важным моментом является рефлексия. Чтобы её осуществить наиболее предметно, можно проводить видео- и фотосъёмку.

Для театрализованных игр потребуются соответствующие атрибуты, к изготовлению которых привлекаются воспитанники

Видео: театрализованная игра «Грибные топотушки» в старшей группе

Таблица: инсценировки и музыкальные спектакли, рекомендуемые для постановки в старшей группе

| Название произведения | Автор |

| «К нам гости пришли» | муз. Ан. Александрова |

| «Как у наших у ворот» | рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова |

| «Где ты был, Иванушка?» | рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского |

| «Моя любимая кукла» | автор Т. Коренева |

| «Полянка» (музыкальная игра-сказка) | муз. Т. Вилькорейской |

Строительно-конструктивные игры

Содержанием строительно-конструктивных игр является созидание с использованием строительного материала: специально созданного (различные виды конструкторов, наборы «Юный архитектор» и др.), природного, подсобного (коробки, ящики и др.). Такие игры часто интегрированы с другими забавами, например, при конструировании сцены для театрализованной игры.

Игровые действия (конструктивные умения) в такой игре невозможны без специального обучения. В дошкольной педагогике подробно разработаны методики обучения детей конструктивным умениям, в их основе находится демонстрация образца и приёмов конструирования, постановка проблемной задачи, сообщение темы и условий конструирования. Для дошкольников старшей группы, уже имеющих навыки конструирования, методика усложняется: демонстрируется лишь часть образца или его рисунок, ставится задача изменить образец; показывают только незнакомые, новые приёмы конструирования; применяется более сложный строительный материал. Например, предлагается построить аналогичный дом, но большей этажности, с другими архитектурными элементами.

Перед детьми старшей группы уже может ставиться задача составления схемы или чертежа будущей постройки, т. е. делаются первые шаги к проектной деятельности.

Демонстрация образца и приёмов конструирования — неотъемлемый компонент методики обучения детей конструктивным умениям

Дидактические игры в старшей группе

Игры, в которых инициатором выступает взрослый, направлены на решение дидактических (обучающих задач). Их ещё называют «рубежными», т. е. они представляют собой переходную форму от игровой деятельности к неигровой. Они созданы специально народной или научной педагогикой. Обучение в лёгкой и непринуждённой форме, где ребёнок получает удовольствие от выигрыша, самой игровой активности, а образовательный результат для него лишь побочный продукт — вот специфическая черта таких игр. Воспитатель добивается решения дидактических задач незаметно для детей — это главное условие.

Учитывая, что воспитатель выступает инициатором игры, его роль является ведущей и для детей старшей группы будет заключаться в том, чтобы организовать игру, научить подчиняться правилам. Основные обучающие задачи, заложенные в дидактические игры старших дошкольников: развитие памяти, внимания, воображения, мышления, речи, сенсорных способностей детей на повышенных уровнях. Решая эти задачи, воспитатель исходит из того, что 5–6-летние дети способны научиться сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках, объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое, определять изменения в расположении предметов. Во время дидактических игр формируется готовность действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.); воспитываются такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность, культура честного соперничества.

Подробнее об особенностях дидактических игр в старшей группе можно узнать из нашей статьи — Дидактические игры в старшей группе: партнёрство и воля к победе.

Дидактические игры с предметами

Дидактические игры с предметами (дидактическими материалами) структурно состоят из обучающей (дидактической) задачи, которая для детей формулируется как игровая, игровых действий и правил. Все эти компоненты тесно связаны между собой, и усложняются по мере взросления детей. Например, совершая имитационные движения, старшие дошкольники показывают не отдельный признак имитируемого, а предполагают воссоздание цельного образа («Угадай персонажа», «Из какой я сказки/мультфильма?»), играя, демонстрируют не отдельное действие, а их множество в рамках заданной роли (доктора, учителя и т. д.). Правила также усложняются, наполняются новым содержанием — критерии выбора водящего, последствия проигрыша и др. Игровой материал для дидактических игр с предметами ограничивается только фантазией.

Готовые наборы для дидактических игр привлекают дошкольников своим разнообразием и яркими цветами

В качестве элементов дидактических пособий широко используется природный материал. Это могут быть шишки, каштаны, орехи, ракушки, веточки и др.

Используемый в дидактических играх природный материал не только развивает воображение, смекалку, но и знакомит с природой родного края

Для детей старшего дошкольного возраста важны навыки, связанные с развитием умения ориентироваться в пространстве, координации движений, мелкой и крупной моторики. Эти задачи решаются посредством игры с дидактическими игрушками моторного характера, например, бильбоке.

Бильбоке́ (фр. bilboquet) — игрушка в виде шарика, прикреплённого к палочке. Игра заключается в подбрасывании шарика и попытке поймать его концом палочки. Побеждает тот, кто сможет поймать шарик наибольшее количество раз подряд. В XIX в. разновидности бильбоке встречались во всех странах Европы, Северной и Южной Америки, Японии и были невероятно популярны. О бильбоке упоминается в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого.

Игра бильбоке отлично развивает координацию движений

Подобную игрушку дети могут сделать из подручного материала на занятиях по ИЗО с помощью педагога либо дома, вместе с родителями.

В результате творческого подхода подручные материалы становятся отличной игрушкой бильбоке

Мелкие игрушки для детей старшего дошкольного возраста становятся всё более предпочтительными, помимо этого игры с ними отлично развивают моторику ребёнка.

Бирю́льки — старинная русская народная игра, её смысл в том, чтобы из кучки мелких игрушек вытащить пальцами или специальным крючком одну за другой максимальное количество штук, не затронув и не рассыпав остальных.

Игра в бирюльки воспитывает внимание, терпение, аккуратность и другие важные качества

Таблица: картотека дидактических игр по математике для старших дошкольников

| Название игры | Дидактические задачи игры | Необходимое оборудование | Правила и ход игры |

| «Палочки- считалочки» | Формировать способность к воспроизведению образца | Счётные или иные палочки. | Образец раскладки палочек показывается несколько секунд, а потом убирается. Дети должны воспроизвести его. |

| «Что где?» | Формировать способность к пространственной ориентации |

|

Назвать предметы, расположенные в правом верхнем углу, центре и т. п. За каждый правильный ответ ребёнок получает фишку. Победителем считается тот, кто получает больше фишек. |

| «Забавные числа» | Формировать способность усвоить последовательность первых десяти натуральных чисел |

|

Дети поочерёдно считают. Сбившийся со счёта должен отдать фант. В конце игры фанты выкупаются за дополнительное задание (назвать число, записать его, сосчитать игрушки). |

| «Чаепитие» | Формировать способность к делению на части |

|

Дети встречают гостей (игрушки), накрывают стол для чаепития, делят угощение по количеству гостей (2–4). |

| «Живая шеренга чисел» | Обучать прямому и обратному счёту в пределах 10 | Таблички с нарисованными числами от 1 до 10. | Детям раздают таблички. По команде: «Числа, встаньте по порядку» (можно в прямом или обратном порядке) дети должны встать в шеренгу и пересчитаться соответственно команде воспитателя. |

Видео: дидактическая игра «Приготовь блюдо»

Настольно-печатные игры

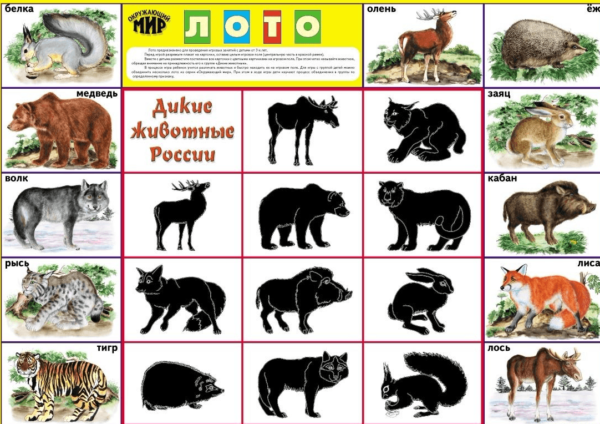

Они основываются преимущественно на поиске парности картинок. Это игры типа «Лото», «Домино», «Лабиринт», «Пазлы». Для старших дошкольников задача усложняется, простое узнавание замещается поиском пары среди предметов, отличающихся пространственным расположением, стилистикой изображения, формой, особенностями окраски и др. Лабиринты более сложные, пазлы содержат большее количество фрагментов.

Лото для старших дошкольников усложняется пространственным и цветовым изменением объектов

Словесные игры

Словесные игры не требуют игрового материала и специальной организации пространства. Решение обучающей задачи ребёнком проходит в виде мыслительного процесса. Такие игры наиболее соответствуют 5–6-летнему возрасту детей, для малышей они сложны. Эти забавы имеют форму игр-загадок, игр-угадалок («Когда это бывает?»), игр-предположений («Что было бы, если…?»), разбора ситуаций («Бывает — не бывает»), сочинительства («Давайте придумаем!»).

Подвижные игры воспитанников старшей группы

Подвижные игры для старших дошкольников обычно содержат соревновательный элемент, они ориентируют детей на успех и лидерство («Кто первый?», «Кто быстрее?», «Кто выше?»). Совместные действия в подвижных играх сближают ребят, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения успеха, закладывают основы командообразования. В них проявляется естественная потребность ребёнка в движении, необходимость найти решение двигательной задачи.

Подвижные игры сближают дошкольников и приносят радость от взаимодействия

Подвижные игры вызывают положительные эмоции, развивают многие психофизические процессы, задействуют разные группы мышц. Могут проводиться как в помещении, так и на воздухе, часто интегрированы в другие игры и занятия, например, физкультурные, в виде спортивных игр. Особенно любимы детьми игры на воде. Многие подвижные игры имеют народные корни.

Таблица: картотека подвижных игр для старших дошкольников

| Вид подвижности | Примеры игр |

| Бег |

|

| С прыжками |

|

| С лазаньем и ползанием |

|

| С метанием предметов |

|

| Игры-эстафеты |

|

| Спортивные игры | Элементы баскетбола, бадминтона, футбола, хоккея и др. |

| Народные |

|

Видео: русские народные подвижные игры в старшей группе

Подготовка и проведение игр в старшей группе детского сада

Игровая деятельность детей старшего дошкольного возраста в ДОУ сокращается в силу ряда причин, и одна из них, по отзывам педагогов-воспитателей, — недостаток времени. Тем не менее время на игру заложено в любой комплексной программе дошкольного воспитания. Анализ инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях…», СанПиНов, программ и предлагаемых в них режимов дня позволяет сделать вывод, что в течение дня 3–3,5 часа может быть отведено на игру. Важна мотивация педагогов на рациональное распределение этого времени в игровых целях. Руководствуясь принципом включения образовательных игр, игровых приёмов и моментов во все виды детской деятельности и общение воспитателя со своими подопечными, педагог может уберечь ребят от распространённого сегодня «игрового дефицита».

Организация игровой деятельности старших дошкольников

Организовать игровую деятельность детей старшей группы в ДОУ — это значит:

- создать условия для развития самостоятельной игровой деятельности детей, а также игровых ситуаций, в которых им нужна помощь;

- формировать разнообразные игровые навыки и конструктивные (культурные, бесконфликтные) формы игры;

- развивать интерес к играм разных видов и степени сложности.

Чтобы обеспечить выполнение этих требований, воспитатель должен хорошо ориентироваться в детской субкультуре. Например, наблюдая за дошкольниками понимать, какие события и ситуации воспроизводят играющие ребята; отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого она развита недостаточно. Особого внимания педагога требует ситуация, когда ребёнок повторяет однообразные сюжетные эпизоды, затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую роль, испытывает затруднения в согласовании действий с партнёрами-сверстниками, вступает в конфликты.

Предметно-пространственная игровая среда

Определённых знаний и усилий требует организация предметно-пространственной среды, которая должна стимулировать детскую игровую активность, постоянно обновляться, трансформироваться в соответствии с актуальными потребностями детей и задачами педагогов.

Предметно-пространственная среда в группе должна стимулировать игровую активность детей

Предметно-пространственная среда участка часто организуется усилиями воспитателей и родителей, которые обустраивают её посредством подручных материалов.

Игровое пространство площадки в детском саду можно организовать с помощью подручных и бросовых материалов

Современные дети часто путешествуют, имеют возможность вступать в игровое взаимодействие с детьми-представителями других культур. Поэтому интересно и полезно знать, как организуется игровая среда в детских садах в других странах.

Предметно-пространственная среда японского детского сада эргономична и лаконична

Планирование игровой деятельности

Организация игровой деятельности детей не может быть спонтанной, реализация этой профессиональной функции педагогом предполагает подготовку в виде планирования. Воспитатель разрабатывает перспективный план игр на определённый период — от недели до года. Этот документ служит опорой для педагога при организации игровой деятельности. По ходу работы в этот план могут и должны вноситься ситуационные коррективы. Однако составляя план, педагог должен осознавать, что игровая деятельность носит творческий характер и не может быть замкнута в жёсткие рамки.

Таблица: пример перспективного планирования игровой деятельности в старшей группе (фрагмент)

| Автор | Барабуля О. Г., воспитатель МДОБУ №15 «Дружба», г. Новокубанск, Краснодарский край. | ||

| Месяц | Вид игр | Название игры | Цель |

| Сентябрь | Подвижные | «Ловишки» | Развитие бега, ловкости. |

| «Бездомный заяц» | Развитие бега, умения прыгать на двух ногах. | ||

| «Море волнуется» | Развитие координации движений, воображения. | ||

| «Палочка-выручалочка» | Упражнение в беге, ловкости, смелости. | ||

| Дидактические | «Светофор» | Ознакомить детей с правилами перехода (переезда) перекрёстка, регулируемого светофором. | |

| «Угадай, какие это ягоды?» | Учить детей узнавать и называть ягоды. | ||

| «Назови явления природы» | По картинкам на тему «Осень» учить называть явления природы и объяснять их. | ||

| «Кому что нужно для работы» |

|

||

| Сюжетно-ролевые | «Магазин» | Учить в игре подражать действиям взрослых, использовать приобретённые покупки по назначению. | |

| «Путешествие по городу» |

|

||

| «Строители» |

|

||

| Цит. по: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/17/perspektivnoe-planirovanie-igrovoy-deyatelnosti-dlya-starshey-gruppy |

Организация игры, если это игра с правилами, инициирована взрослым и имеет дидактические задачи, а также предполагает предварительную подготовку в виде разработки конспекта.

Таблица: пример конспекта игры-драматизации в старшей группе (фрагмент)

| Автор | Васильева А. М., воспитатель ГБДОУ №53 Василеостровского района, г. Санкт-Петербург. |

| Название | Игра-драматизация по мотивам произведения С. Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке» |

| Цель | Научить детей играть в знакомую сказку, самостоятельно выполнять действия в соответствии с ролью. |

| Материалы и оборудование |

|

| Методы и приёмы | Деятельность взрослого |

| Ход игры | Дети свободно располагаются в группе, воспитатель располагается в месте наибольшего скопления детей и организует совместную деятельность. Звучит аудиозапись: «Внимание, внимание, прослушайте радиосообщение. Только сегодня и только здесь открывается детский театр…» (Шум, шипение, запись прерывается). В.: Ребята, вы слышали радиосообщение? А я что-то ничего не поняла, давайте ещё раз подробнее послушаем. Дети совместно с воспитателем прослушивают запись ещё раз. В.: Детский театр… как интересно! А вы любите ходить в театр, смотреть спектакли? Тогда нам обязательно нужно попасть в этот театр! Кто со мной? (Ответы детей). Тогда в путь! Подождите, а кто услышал, как называется театр и где он располагается? Что же делать, мы даже названия не узнали? Получается, что в театр мы не попадём? А мне так хотелось! Я, кажется, кое-что придумала! А если мы прямо здесь и сейчас сами откроем детский театр? Хотите? Итак, внимание, открывается театр детского сада № 27. А как он называться будет? (Дети придумывают и выбирают название). Где он будет располагаться? Где будет сцена? А зрительный зал? А костюмерная и гримерная? <…> В.: Мы играем «Сказку о глупом мышонке», кто её автор, кто написал эту сказку? Вы все хотите быть актёрами, а мне нужны 2 помощника. Как быть? Может, кто-нибудь сам согласиться? Тогда я предлагаю вам распределить роли и обязанности по-честному. Вытягивайте карточку и смотрите, какая роль вас ожидает. Ну что, актёры, проходите в костюмерную, надевайте костюмы. Как только будете готовы, проходите в гримерную, мы нанесём вам настоящий театральный грим. А мы с помощниками будем готовить сцену и декорации. Дети самостоятельно выбирают и надевают заранее приготовленные костюмы, маски в соответствии с ролью. Освобождённые от роли дети помогают приготовить декорации — кровать мышонка, кресло для мамы-мыши (см. по содержанию), нанести грим. Во время нанесения грима «режиссёр» предлагает произнести скороговорку для того, чтобы речь «актёров» звучала ясно и чётко: «33 вагона в ряд тараторят, тараторят, тараторят, тарахтят». Дети совместно с воспитателем воспроизводят содержание сказки. |

| Анализ игровой деятельности | В.: Вам понравилась наша игра в театр? Что вам больше всего понравилось? У меня на тарелочке есть карточки красного и зелёного цвета. Подумайте и вспомните, как вы выполняли свою роль, оцените себя: если вы хорошо справились со своей ролью и обязанностями — возьмите зелёную карточку, а если что-то вам не удалось и вы могли справиться лучше — возьмите красную карточку. Спасибо, я думаю те, кто взяли красную карточку, в следующий раз будут очень стараться. А я вам предлагаю ещё немного поиграть. Игра называется «Хвалишки». Начиная с меня, мы будем друг друга хвалить. А я хочу вам от себя сказать «спасибо» и отметить, что вы сегодня играли очень дружно, поддерживали и помогали друг другу, с уважением относились к своим друзьям и гостям. |

| Цит. по: https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/12/09/konspekt-igry-dramatizatsii-dlya-detey-starshey-gruppy-po |

Чтобы воспитатель имел представление об эффективности своей работы по организации игровой деятельности детей, используется механизм оценки. Основной метод диагностики — наблюдение. Удобным и информативным для воспитателя будет анализ игровой деятельности по семи ключевым критериям:

- как ребёнок участвует в распределении ролей;

- какое содержание игры предпочитает;

- осуществление воспитанником ролевого поведения;

- разнообразие демонстрируемых игровых действий;

- способность или неспособность к использованию многофункционального игрового материала;

- богатство ролевой речи;

- понимание игровых правил и чёткое придерживание их на протяжении игры.

Воспитатель оценивает уровень развития игровых навыков дошкольников

Эти критерии оцениваются по шкале от 1 до 4. Сводя результаты наблюдения в таблицу, воспитатель может в наглядной форме увидеть как общую картину сформированности игровых навыков в группе, так и результаты каждого ребёнка. Это позволяет, с одной стороны, оценить работу педагогов по реализации игровой деятельности, а с другой — воспитателю спланировать индивидуально направленную работу с детьми по преодолению выявленных трудностей.

Таблица: критерии оценки сформированности игровых навыков старших дошкольников

| Критерий | Уровни (1–4) |

| Распределение ролей |

|

| Основное содержание игры |

|

| Ролевое поведение |

|

| Игровые действия |

|

| Использование атрибутики и предметов-заместителей |

|

| Использование ролевой речи |

|

| Выполнение правил |

|

| Цит. по: https://lektsii.org/14–58727.html |

Показатели каждого уровня можно выделить в таблице отдельным цветом. Такое обозначение существенно облегчает анализ результатов наблюдения.

Диагностике подлежат и методологические подходы, реализуемые самим педагогом при организации игровой деятельности детей. В этих целях можно использовать оценочный лист.

Таблица: оценочный лист учёта педагогом игровых интересов детей

| Вопросы | Варианты ответов | ||

| Вы диагностируете игровые интересы и предпочтения своих воспитанников? | Да | Нет | Свой вариант |

| Используете ли вы результаты диагностики для организации сюжетно-ролевой игры? | Да | Нет | Свой вариант |

| Как вы планируете игровую деятельность детей? | С учётом детских интересов | Чётко по программным рекомендациям | Свой вариант |

| Настаиваете ли вы на том, чтобы дети играли в игры, предлагаемые программой? | Да | Нет | Свой вариант |

| Как вы считаете, эти игры всегда интересны детям? | Да, конечно | Нет, но программа требует | Свой вариант |

| Насколько часто вы предлагаете детям новые игровые сюжеты? | Пока не надоест ребёнку прежний сюжет игры | Стараюсь предлагать сюжет раз в 1–2 недели | Свой вариант |

| Откуда данные сюжеты появляются? | Из программы | Из наблюдений за играми, беседами детей друг с другом | Свой вариант |

| Подбираете ли вы игровые атрибуты для игр, каким образом вы это делаете? | Да, создаём атрибуты совместно с детьми | Нет, используем только подручные средства | Свой вариант |

| Имеется ли всё необходимое в игровой зоне в вашей группе для сюжетно-ролевых игр? | Да | Нет (чего именно не хватает) | Свой вариант |

| Соответствует ли содержание этой зоны игровым интересам детей? | Да | Нет (что именно не соответствует) | Свой вариант |

| Разрешаете ли вы играть детям в какие-то интересные для них игры в том случае, если они не нравятся вам? | Да, конечно | Однозначно, нет | Свой вариант |

| Цит. по: http://www.nn199mdou.edusite.ru/p120aa1.html |

Использование оценочного листа позволяет педагогу выявить проблемные моменты и внести коррективы в организацию игровой деятельности.

Дошкольное детство — это короткий, но очень важный период. В эти годы происходит становление личности, формируются первичные знания и представления об окружающей жизни, отношения со сверстниками и другими людьми, вырабатываются привычки правильного поведения. Ведущую роль в формировании личностных качеств ребёнка выполняет игровая деятельность, которая не утрачивает свою роль в старших группах детского сада. Грамотно организованная игра позволяет дошкольникам в лёгкой и непринуждённой форме освоить новые модели поведения, получить знания и сформировать характер.

- Автор: Лариса Акатьева

- Распечатать

Оцените статью:

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

(7 голосов, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Введение

Актуальность работы. Успешное решение задач воспитания требует пристального внимания к проблемам детской игры.

В настоящее время специалисты дошкольной педагогики единодушно признают, что игра как важнейшая специфическая деятельность ребенка должна выполнять общевоспитательные социальные функции.

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении.

Выдающий исследователь в области советской психологии Л. С. Выготский подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих сочетаний со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры [8].

Фундаментом, на котором держится вся игровая деятельность дошкольника и определяется ее содержание — является тема игры. Согласно Д. Б. Эльконину, тема игры — это замысел, который отражается как в речи, так и конкретных игровых действиях. Исходя из выбранной темы игры, формируется сюжет. Сюжетные линии в игровой деятельности представляют собой отражение детьми реальных жизненных ситуаций, эпизодов взаимодействия окружающих людей.

Игра как феноменальное человеческое явление наиболее подробно рассматривается в педагогике (Ф. К. Блехер, А. С. Ибрагимова, Н. М. Конышева, М. Т. Салихова и др.). Это связано с тем, что ученые рассматривают игру как важный метод обучения для детей дошкольного возраста. Данную проблему в своих трудах рассматривают и такие ученые, как В. И. Ядэшко, Т. И. Ильина, С. А. Козлова и др. В своих трудах они дают рекомендации по практическому использованию разных видов игровой деятельности.

Хотя количество научных работ по рассматриваемой теме колоссальное, нужно признать недостаточную изученность многих вопросов в рамках нее. Все перечисленное определяет сложность процесса организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста, наличие проблем в этой области. Поэтому процесс организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста требует постоянного анализа, поиска проблем, мер по выработке средств решения этих проблем. В данном исследовании проблемы организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста связаны с использованием различных форм игровой деятельности.

Объект исследования: игровая деятельность дошкольников.

Предмет исследования: формы и методы организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Цель исследования — рассмотреть теоретические аспекты проблемы организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Задачи исследования:

- Изучить понятие и сущность игровой деятельности дошкольников средством анализа психолого-педагогической литературы.

- Рассмотреть игровую деятельность как фактор развития личности детей старшего дошкольного возраста.

- Дать характеристику формам организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста.

Методы исследования: анализ научной и методической литературы по проблеме исследования, целенаправленные наблюдение за процессом развития детей, анализ существующих программ и научно-воспитательной документации.

Курсовая работа состоит из введения, трех параграфов, заключения, списка использованной литературы.

1 Понятие и