Кутузов проходит через всю книгу, почти не изменяясь внешне: старый человек с

седой головой «на огромном толщином теле», с чисто промытыми складками шрама там, «где измаильская пуля пронзила ему голову». Н «медленно и вяло» едет перед полками на смотре в Браунау; дремлет на военном совете перед Аустерлицем.

Он почти не меняется и внутренне на протяжении всего романа: в начале войны 1805 года перед нами тот же спокойный, мудрый, все понимающий Кутузов, что и в конце Отечественной войны 1812 года. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо: старый главнокомандующий устает, с трудом садится на лошадь, с трудом выходит из коляски; на наших глазах он медленно, с усилием жует жареную курицу, увлеченно читает легкий французский роман, скорбит о смерти своего друга, подчиняется царю, светским тоном разговаривает с Пьером.

И при всем этом, в нашем сознании он стоит особо, отдельно от всех людей; мы догадываемся о его внутренней жизни, которая не меняется за семь лет, и преклоняемся перед этой жизнью, ибо она заношена ответственностью за нашу страну, и ни с кем е делит ту ответственность, несет ее сам.

Но каким же предстает перед нами Кутузов перед Бородинским сражением и во время него?

Бородинское сражение — это центр романа, его кульминация; решающий момент в жизни всей страны и многих героев книги. Как только Кутузов принял командование над армиями, он вспоминает о князе Андрее и посылает ему приказ прибыть в главную квартиру в Царево-Займище. Князь Андрей приезжает в тот момент, когда идет смотр войск Кутузовым перед сражением. После смотра Кутузов отправляется в главную квартиру, где, закончив подпись последних бумаг, пригашает к себе князя Андрея для важного разговора.

«Умное, доброе и вместе с тем тонко-насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова».

Может быть, нам покажется странным, но князь с глубочайшим сожалением отказывается от предложения Кутузова. «Благодарю вашу светлость… я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко оставить полк…» Кутузов с сожалением сказал: «Жалею, ты бы нужен был: но ты прав, ты прав…»; «Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести».

Двадцать пятого августа «ополченцы и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, — побросав лопаты, побежали на встречу церковному шествию».

«толпа окружившая икону, вдруг раскрылась. Кто-то вероятно очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе». Перед Бородинским сражением Кутузов вел себя довольно-таки странно и не сдержанно, выгоняя все как бы лишних людей из штаба, почти ни с кем не разговаривая и ничего не выясняя. И вот наступает 26 августа — день Бородинского сражения.

Наполеону посвящены семь глав из двадцати, описывающих бородинскую битву, а Кутузову всего одна. Наполеон в этих главах напряженно деятелен, а Кутузов по сравнению с ним, бездействует. Еще во время Бородинского сражения Толстой подчеркивал, что Кутузов «не делал Никах распоряжений, а только соглашался или не соглашался с тем, что предлагали ему». Но он «отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным. Толстой пытался показать, как спокойно Кутузов отдается воле событий, как мало, в сущности, руководит войсками, зная, что «участь сражений» решает «неуловимая сила, называемая духом войска». Но, когда нужно, он руководит армиями и отдает приказы, на которые никто другой не осмелился бы.

Оставляя Москву, он не только отел сохранить русскую армию, — он понимал, что французские войска разбредутся по огромному городу, и это приведет к разложению армии — без потерь, без сражений начнется гибель французских войск.

Но со всех сторон на него оказывалось давление, и он вынужден был отдать приказ к сражению, «которого он не одобрял».

Но все-таки, как бы противник не наступал, какие бы трудности не подстерегали, какие бы армия не несла потери, все-таки русские отстояли свою честь.

Кутузов был показан как полководец, превзошедший над Наполеоном, как великая личность: им была одержана «победа нравственная», потому что на французов «в первый раз под Бородино была наложена рука сильнейшего духом противника».

< Главная < Бородинское сражение

Бородинская битва 26 августа (7 сентября) 1812 г.

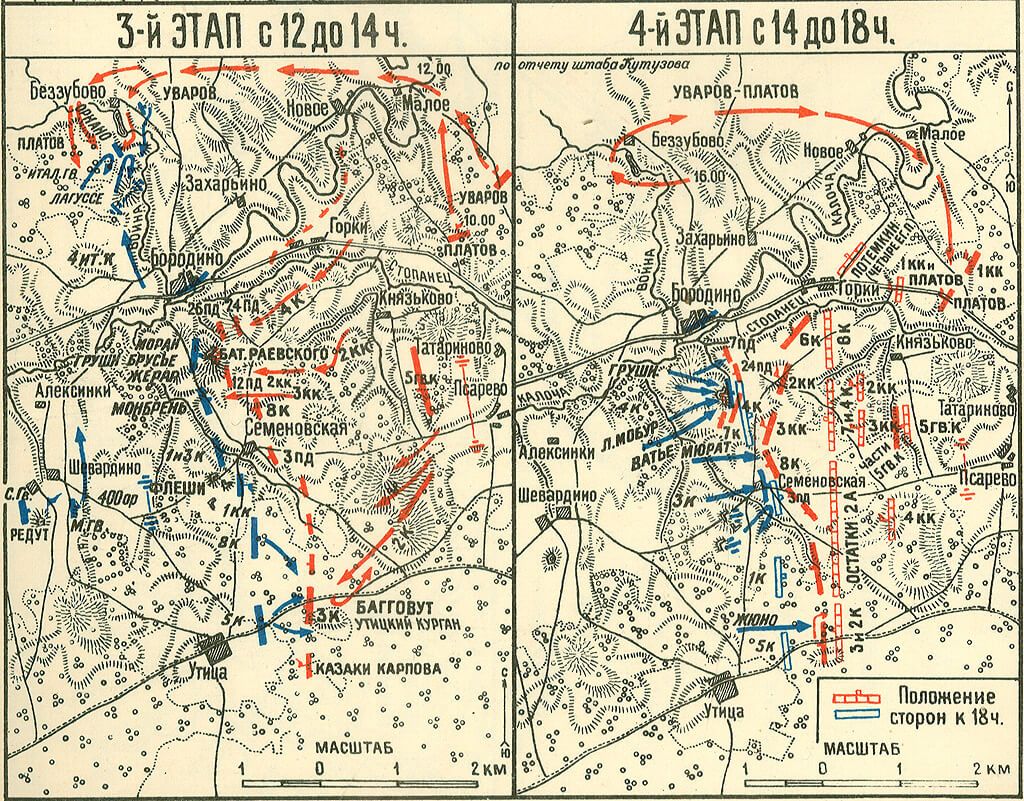

С.В. Герасимов. М.И. Кутузов на Бородинском поле. 1952 г.

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось 26 августа (7 сентября) при с. Бородино близ г. Можайска в 124 км от первопрестольной русской столицы Москвы. Во французской историографии и мемуаристике сражение называется Битвой на Москве-реке.

Принимая решение на битву, русский главнокомандующий генерал от инфантерии светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов исходил из требований императора Александра I, настроения армии, жаждавшей дать неприятелю бой, и понимания того, что Москву отдавать французам без сражения никак нельзя.

Для того, чтобы сразиться, требовалось найти поле, которое бы смогло вместить на боевой позиции большую часть русской армии, позволяло ей маневрировать в ходе битвы, обеспечивало природными препятствиями оборону и перекрывало собой Новую и Старую Смоленские дороги, ведущие к Москве. Такое поле было найдено полковником генерал-квартирмейстерской службы К.И. Толем перед г. Можайском. В центре поля находилось с. Бородино, от которого сражение получило свое название.

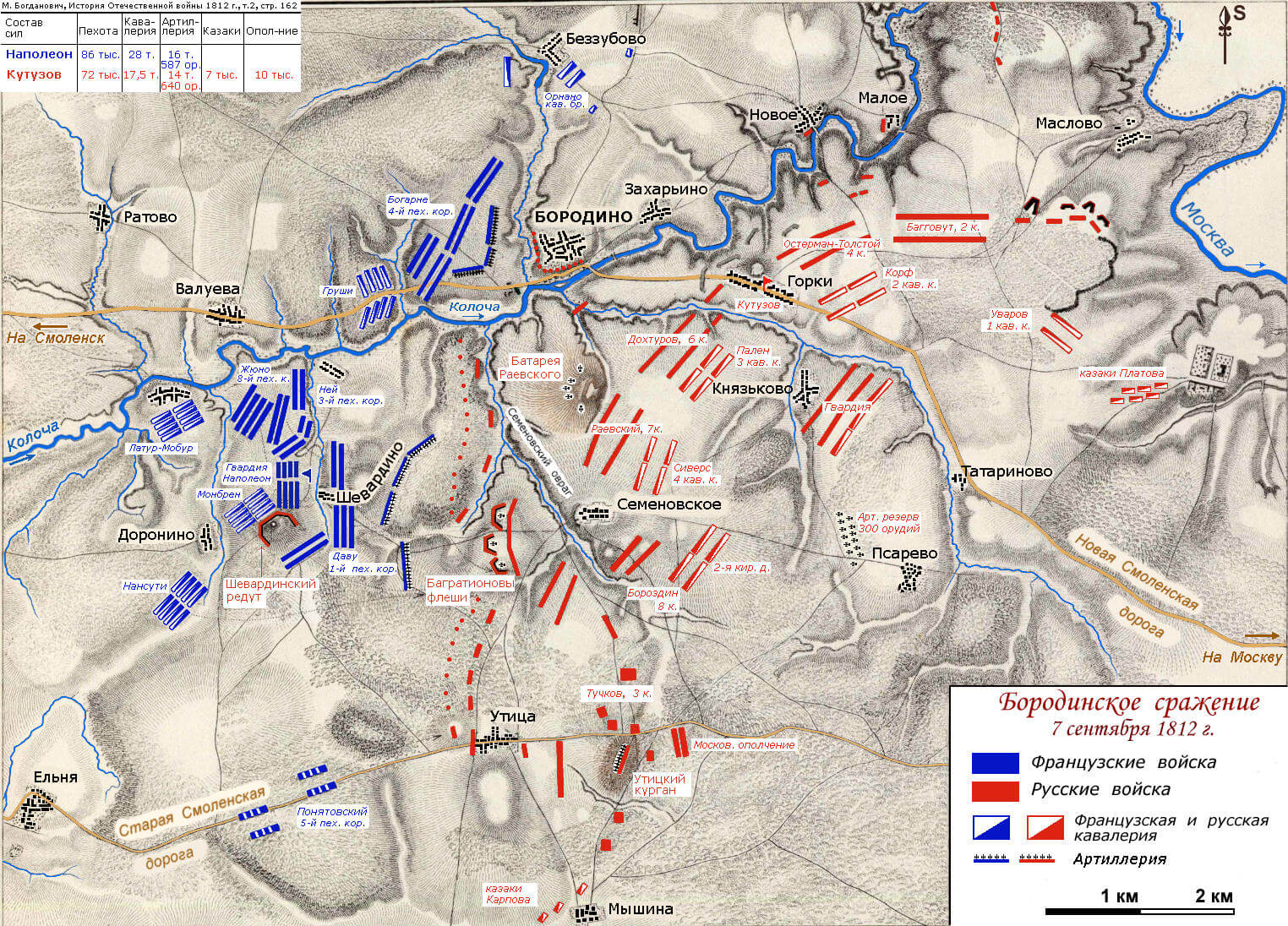

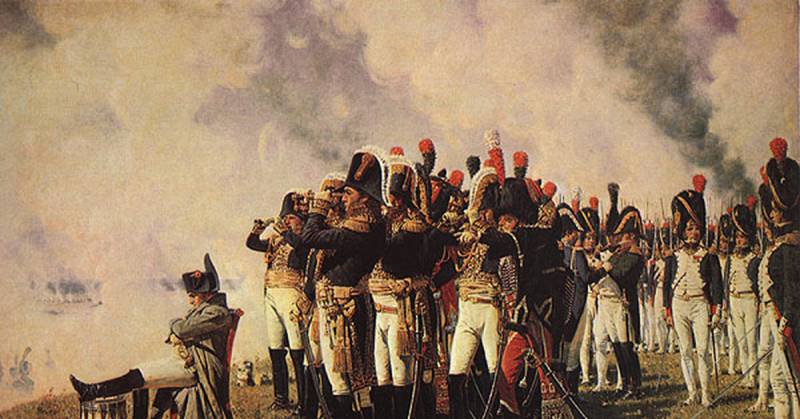

Положение русских войск перед Бородинским сражением

Главная русская армия (соединенные 1-я и 2-я Западные армии генералов от инфантерии М.Б. Барклая де Толли и П.И. Багратиона) насчитывали в своем составе около 150 тыс. человек: 113–114 тыс. регулярных войск, около 8 тыс. казаков и другой иррегулярной конницы, 28 тыс. ратников преимущественно Московского и Смоленского ополчений при 624 орудиях полевой артиллерии. В состав регулярных войск входило 14,6 тыс. новобранцев, прошедших только начальную воинскую подготовку.

«Великая армия» императора в день сражения насчитывала около 135 тыс. человек (согласно проведенной перекличке) при 587 орудиях полевой артиллерии. Численность сторон в день сражения по сей день вызывает дискуссии.

Русская позиция на Бородинском поле имела длину около 8 км. В своей южной оконечности она начиналась у д. Утица, на северной – у д. Маслово. Правый фланг (около 5 км), проходивший по высокому и обрывистому берегу р. Колочь надежно прикрывал Новую Смоленскую дорогу. В случае неблагоприятного исхода сражения Кутузов только по ней смог отводить войска. Здесь позицию с фланга прикрывали густые леса, исключавшие обход позиции. Местность здесь была холмистая, перерезанная речками и ручьями. Здесь был устроен ряд фортификационных сооружений: Масловские флеши, орудийные позиции, засеки.

Позиция на левом фланге требовала «укрепления с помощью искусства», то есть инженерных сооружений в виде полевых укреплений. Здесь были устроены Семеновские (Багратионовские) флеши. Впереди позиции (в 1,5 км от нее) возвели Шевардинский редут. Они к началу битвы не были достроены.

Центр позиции Главной русской армии опирался на батарею Курганной высоты (Батареи Раевского). Французы назвали укрепление на высоте Большим редутом.

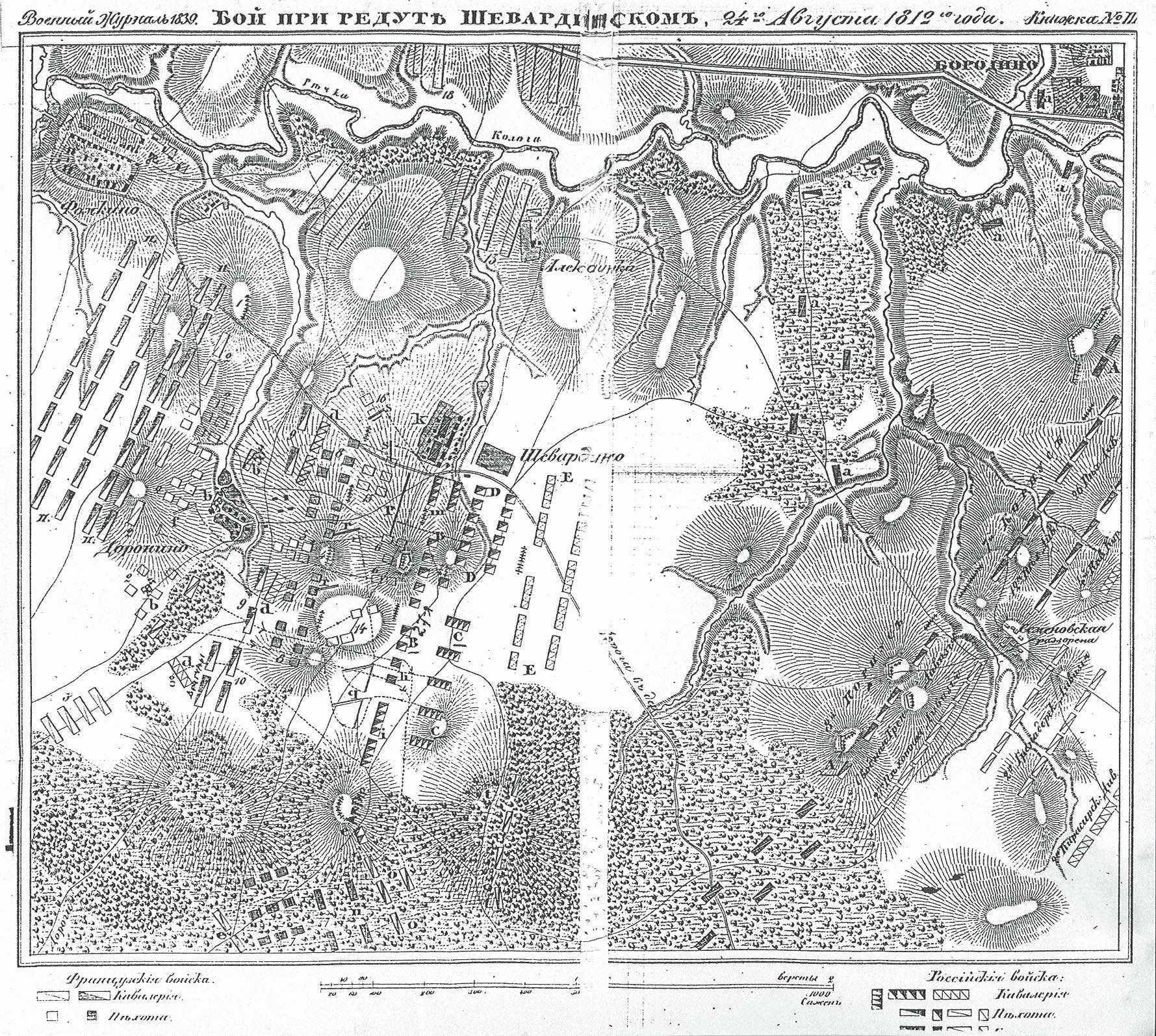

Шевардинский бой. Подготовка к сражению

Сражению предшествовал кровопролитный и упорный Шевардинский бой 24 августа. Укрепление на высоте у д. Шевардино защищал отряд генерала А.И. Горчакова. Наполеон приказал маршалу Л.Н. Даву при поддержке кавалерии маршала И. Мюрата, а также польскому корпусу генерала Ю. Понятовского атаковать здесь русских и захватить редут.

Первоначально силы русского отряда состояли из 11,4 тыс. человек при 36 орудиях. Силы атаковавшего неприятеля насчитывали 36 тыс. пехоты и кавалерии при 194 орудиях. В ходе боя число сражавшихся заметно увеличилось. С русской стороны отличились 27-я пехотная и 2-я кирасирская дивизии. Бой завершился поздно вечером, стороны понесли в нем примерно равные потери, по 5 тыс. человек. Защитники Шевардинского редута ночью заняли отведенные им места на главной позиции кутузовской армии. Ее главнокомандующий понял, что Наполеон будет наносить главный удар по левому флангу, где располагалась 2-я Западная армия князя П.И. Багратиона.

Бой при Шевардино 24 августа 1812 г.

25 августа на Бородинском поле стороны готовились к сражению. Вдоль линии русских войск была пронесена Смоленская икона Божией Матери. Французы провели разведку боем у с. Бородино. Продолжалось возведение фортификационных сооружений. Наполеон лично провел рекогносцировку позиции противника.

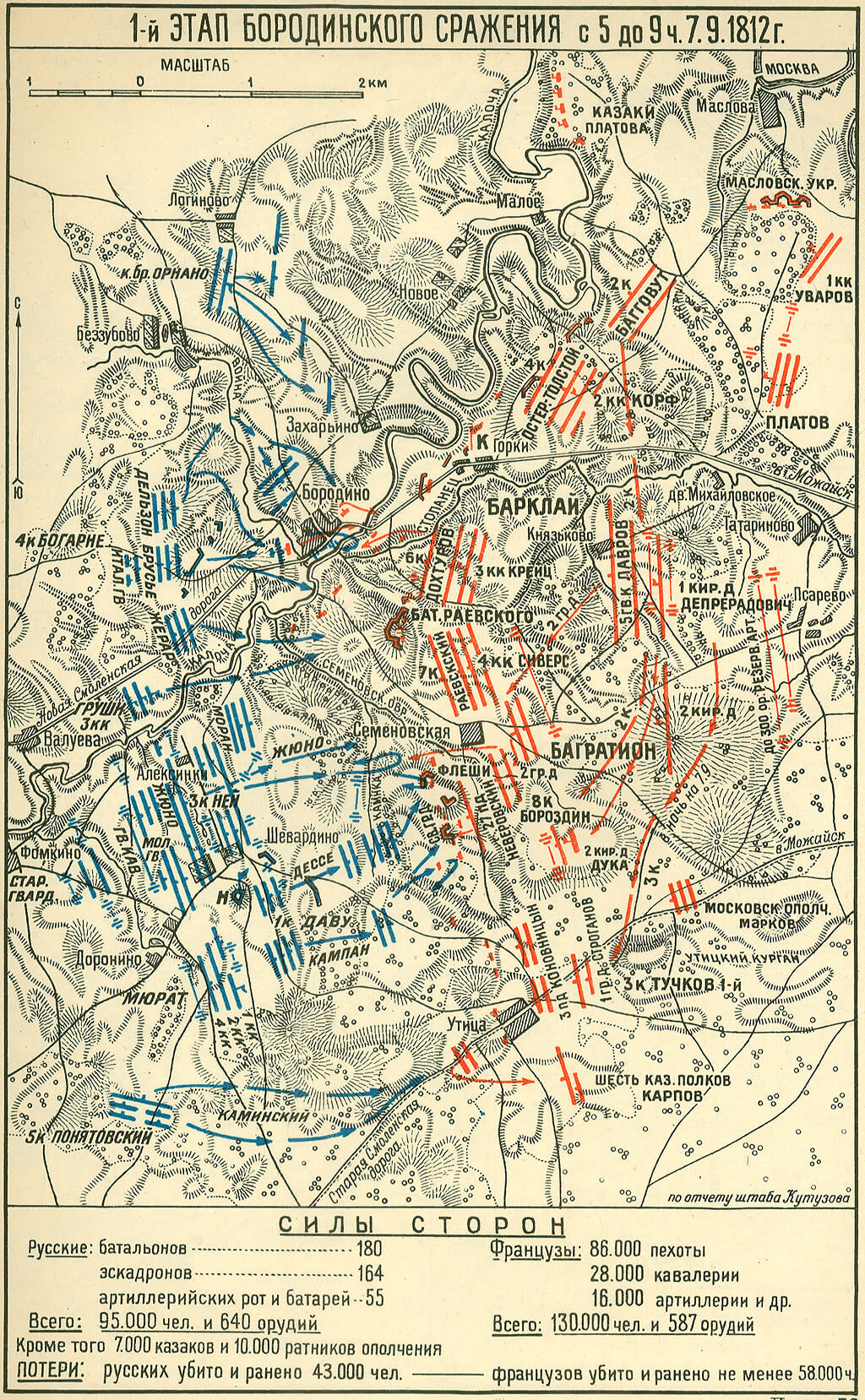

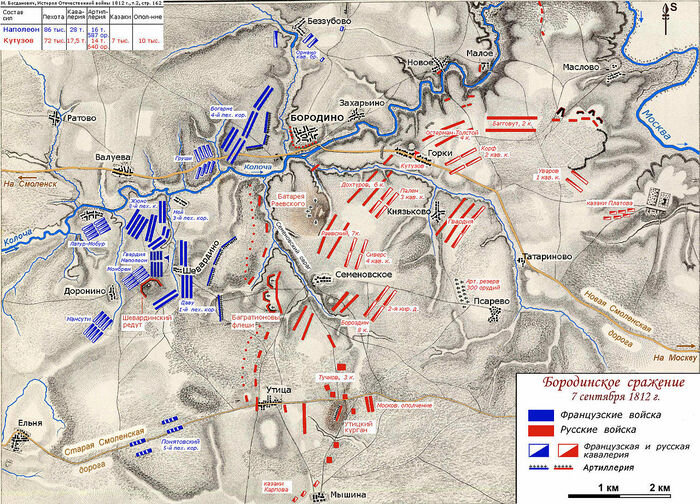

Бородинское сражение (5:00–9:00)

Боевая позиция русской армии состояла из трех линий: 1-ю составляли пехотные и 2-ю – кавалерийские корпуса, 3-ю – резервы. Артиллерия была равномерно распределена по всему фронту.

Положение войск перед Бородинским сражением 26 августа 1812 г.

Бородинское сражение началось около 6 часов утра выстрелом с французской батареи Сорбье. Атака заранее изготовившейся французской пехоты началась одновременно на с. Бородино и Семеновские флеши.

Адам Альбрехт. Бородинское сражение

Бородино защищал лейб-гвардии Егерский полк, потерявший более трети своего состава. Его атаковала французская пехотная дивизия (2 полка). Французам удалось в ходе штыкового боя оттеснить русских пехотинцев на правый берег Колочи. Пришедшие на помощь егерям гвардии русские егерские полки в рукопашных схватках отбросили атакующего неприятеля на противоположный речной берег, почти полностью уничтожив вражеский 106-й линейный полк. Схватка за Бородино завершилась к 8 часам утра. Село осталось в руках французов, которые больше не рисковали переходить здесь Колочь.

Бородинское сражение. Неизвестный художник. Акварель. Первая четверть XIX в.

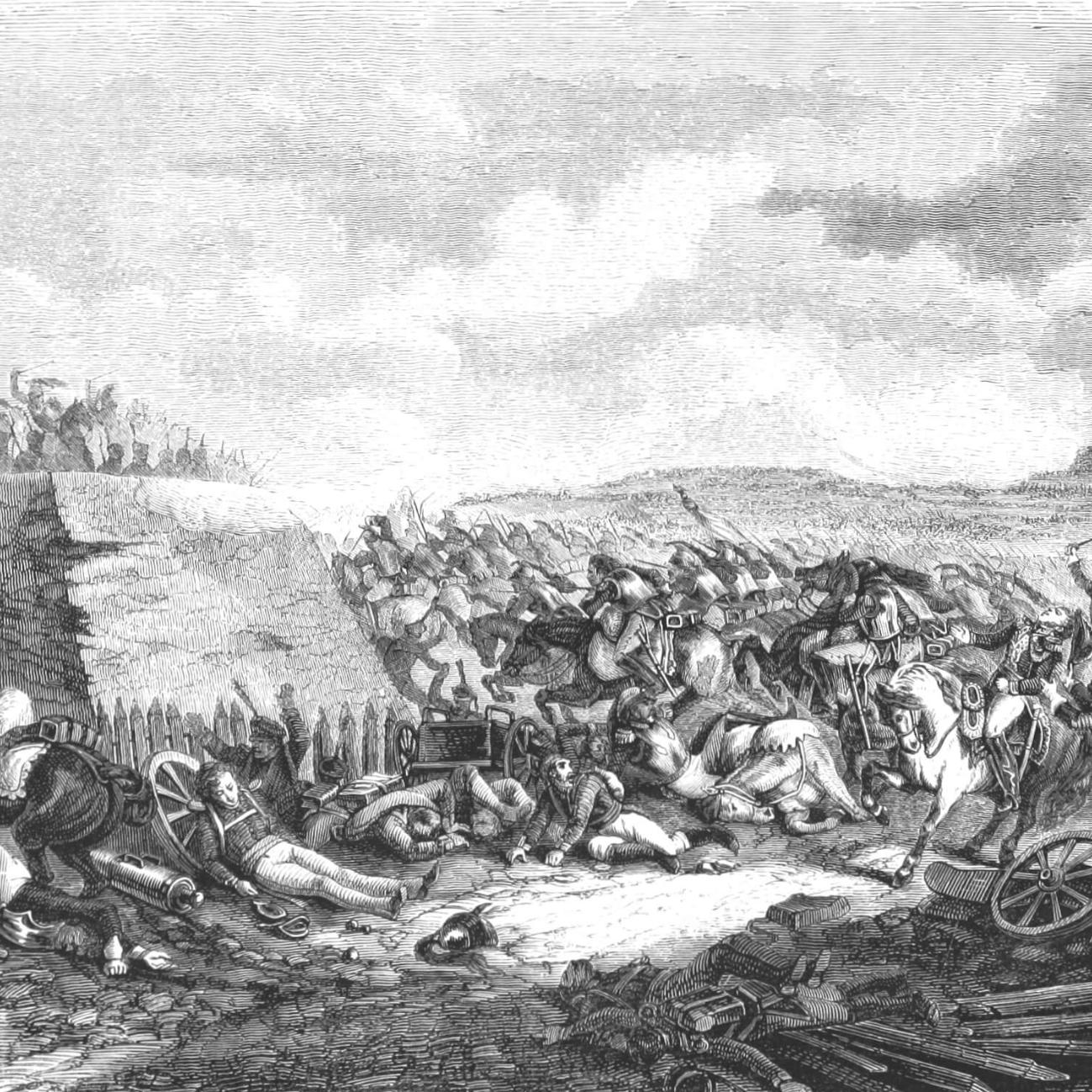

Бой за Семеновские флеши, которые защищала 2-я сводно-гренадерская дивизия генерала М.С. Воронцова, сразу же принял самый ожесточенный и упорный характер. Каждую флешь с ее батареями защищал один батальон сводных гренадер. Полевые укрепления русских атаковали пехотные корпуса маршалов Даву, Нея и генерала Жюно, кавалерия (два корпуса) маршала Мюрата. До сих пор не известно точно, сколько вражеских атак последовало на флеши в ходе битвы.

Атака маршала Нея при Бородине. Гравюра по картине Л.-Т. Ланглуа де Шевревиля

На флеши, полевые укрепления сравнительно небольшие, обрушился сосредоточенный огонь 130 неприятельских орудий. Число пушечных стволов с каждой неудачной атакой французской пехоты заметно увеличивалось.

Первые атаки защитники редутов успешно отбили, после чего укрепления несколько раз переходили из рук в руки. Французы атаковали этот участок позиции 2-й Западной армии силами сразу нескольких дивизий, стремясь в первые часы сражения переломить его ход в свою пользу. Сводно-гренадерские батальоны во флешах держались стойко, не раз «провожая французов на штыках до самого леса».

В ходе боя в строю дивизии Воронцова осталось всего 300 человек. Сам генерал был ранен пулей в ногу, когда повел в штыковую атаку последний батальон своей дивизии. Наполеон приказал наращивать силу артиллерийского огня против левого фланга противника. Завязались контрбатарейные дуэли, в которых участвовали многие десятки орудий. Грохот пушечных выстрелов перекрывал все прочие звуки великой битвы. Ветра не было, и пороховой дым темной шапкой висел над полем битвы.

Х.В. Фабер дю Фор. Бой за Багратионовы флеши. 1830-е гг.

Багратион подкрепил защитников флешей 2-й гренадерской и 27-й пехотной дивизиями. В бой пошла русская кавалерия: Новороссийский драгунский и Ахтырский гусарский полки опрокинули вражеский головной 4-й конно-егерский полк… Вскоре в сражение у д.Семеновское вступила с обеих сторон тяжелая кирасирская кавалерия. С русской стороны это была 2-я кирасирская дивизия генерала И.М. Дуки и бригада генерала Н.М.Бороздина из 1-й кирасирской дивизии. Французская кавалерия в конных схватках нигде не могла взять верх.

На левом фланге позиции русской армии, а затем в ее центре состоялось несколько столкновений масс кавалерии, прежде всего тяжелой. За весь день сражения русская кавалерия, ходившая во многие атаки, ни разу не уступила неприятелю места боя. На Бородинском поле «Великая армия» потеряла больше половины своей кавалерии: впоследствии Наполеону так и не удалось восстановить ее численность.

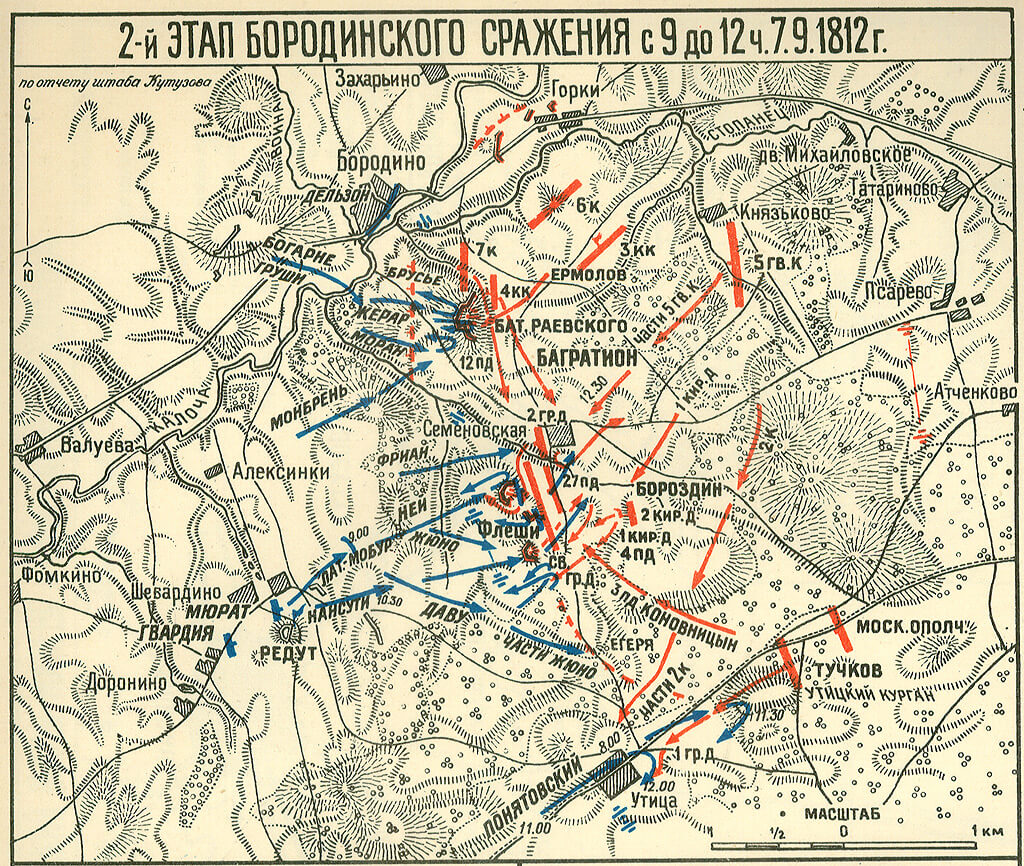

Бородинское сражение с 5:00 до 9:00

Бородинское сражение (9:00–12:30)

Около 9 часов утра главнокомандующий 2-й Западной армией генерал П.И. Багратион получил тяжелое ранение, которое оказалось для него смертельным. Воспользовавшись замешательством, французы в новой атаке захватили две флеши из трех. Но тут сразу последовала удачная контратака подоспевшей 3-й пехотной дивизии генерала П.П. Коновницына. Во время этой контратаки погиб бригадный командир генерал А.А. Тучков.

И.М. Жерен. Ранение П.И. Багратиона в Бородинском бою. 1816 г.

Наполеон, желая поддержать атакующие усилия у Семеновских флешей, приказал своему левому крылу нанести удар по противнику у Курганной высоты и взять ее. Батарею на высоте защищала 26-я пехотная дивизия генерала И.В. Паскевича. Войска корпуса вице-короля Богарне перешли р. Колочь и начали атаку Большого редута, который был ими занят.

К. Вернье, И. Лекомт. Наполеон в окружении генералов руководит Бородинским сражением. Раскрашенная гравюра

В это время мимо Курганной высоты, занятой неприятелем, проезжали генералы А.П. Ермолов и А.И. Кутайсов. Взяв под свое командование 3-й батальон Уфимского пехотного полка, Ермолов сильной контратакой около 10 часов вернул высоту. «Бой яростный и ужасный» продолжался полчаса. Французский 30-й линейный полк понес страшные потери, остатки его бежали с кургана. В плен был взят генерал Боннами. В ходе этого боя безвестно погиб генерал Кутайсов. Французская артиллерия начала массированный обстрел Курганной высоты. Ермолов, получив ранение, передал командование генералу П.Г. Лихачеву.

На самой южной оконечности русской позиции польские войска генерала Понятовского начали атаку противника у д. Утица, завязли в схватке за нее и не смогли оказать поддержку тем корпусам наполеоновской армии, которые сражались у Семеновских флешей. Камнем преткновения для наступавших поляков стали защитники Утицкого кургана.

Около 12 часов дня стороны провели перегруппировку своих сил на поле битвы. Кутузов подал помощь защитникам Курганной высоты. Усиление из армии М.Б. Барклая де Толли получила 2-я Западная армия, которая оставила полностью разрушенные Семеновские флеши. Оборонять их с большими потерями уже не имело смысла. Русские полки отошли за Семеновский овраг, заняв позиции на высотах у деревни. Французы начали здесь атаки пехотой и кавалерией.

Бородинское сражение с 9:00 до 12:30

Бородинское сражение (12:30–14:00)

Около 13 часов дня корпус Богарне возобновил атаку на Курганную высоту. В это время по приказу Кутузова начался рейд казачьего корпуса атамана М.И. Платова и кавалерийского корпуса генерала Ф.П. Уварова против неприятельского левого крыла, где стояли итальянские войска. Рейд русской конницы, о результативности которого историки спорят по сей день, заставил императора Наполеона прекратить все атаки на два часа, и двинуть на помощь Богарне часть своей гвардии.

Бородинское сражение с 12:30 до 14:00

За это время Кутузов вновь провел перегруппировку своих сил, усилив центр и левый фланг.

Ф.А. Рубо. «Живой мост». Холст, масло. 1892 г. Музей-панорама «Бородинская битва». Москва

Бородинское сражение (14:00-18:00)

Перед Курганной высотой состоялся кавалерийский бой. Русские гусары и драгуны генерала И.С. Дорохова дважды атаковали вражеских кирасир и прогнали их «до самых батарей». Когда взаимные атаки здесь прекратились, стороны резко усилили силу артиллерийского огня, стремясь подавить батареи противника и нанести ему максимальный урон в живой силе.

У д. Семеновской неприятель атаковал гвардейскую бригаду полковника М.Е. Храповицкого (лейб-гвардии Измайловский и Литовский полки). Полки, построившись в каре, ружейными залпами и штыками отразили несколько атак вражеской кавалерии. На помощь гвардейцам пришел генерал Н.В. Кретов с Екатеринославским и Орденским кирасирскими полками, которые опрокинули французскую кавалерию. Артиллерийская канонада не утихала по всему полю, унося тысячи человеческих жизней.

А. П. Швабе. Сражение при Бородино. Копия с картины художника П. Гесса. Вторая половина XIX в. Холст, масло. ЦВИМАИВС

После отражения рейда русской конницы артиллерия Наполеона сосредоточила большую силу своего огня против Курганной высоты. Она стала, по выражению участников битвы, «вулканом» дня Бородина. Около 15 часов дня маршал Мюрат отдал приказ кавалерии всей своей массой атаковать русских у Большого редута. В атаку на высоту пошла пехота, которая окончательно овладела находившейся там батарейной позицией. Навстречу вражеской кавалерии отважно вышла кавалерия 1-й Западной армии, и под высотой состоялось яростное сражение конницы.

В.В. Верещагин. Наполеон I на Бородинских высотах. 1897 г.

После этого неприятель кавалерией в третий раз сильно атаковал бригаду русской гвардейской пехоты у д. Семеновской, но был отражен с большим уроном. Французская пехота корпуса маршала Нея перешла Семеновский овраг, но ее атака большими силами успеха не имела. На южной оконечности позиции кутузовской армии поляки захватили Утицкий курган, но дальше продвинуться не смогли.

Дезарио. Сражение при Бородино

После 16 часов неприятель, окончательно овладевший Курганной высотой, предпринял атаки на позиции русских восточнее ее. Здесь в бой вступила кирасирская бригада генерала И.Г. Шевича в составе Кавалергардского и Конногвардейского полков. Решительным ударом русская гвардейская кавалерия опрокинула атакующих саксонцев, заставив их отступить на исходные позиции.

Севернее Большого редута неприятель попытался было атаковать большими силами, прежде всего кавалерией, но успеха не имел. После 17 часов здесь действовала только артиллерия.

После 16 часов французская кавалерия попыталась нанести сильный удар от д. Семеновское, но наткнулась на колонны лейб-гвардии Преображенского, Семеновского и Финляндского полков. Гвардейцы с барабанным боем двинулись вперед и опрокинули вражескую кавалерию штыками. После этого финляндцы очистили от неприятельских стрелков сперва опушку леса, а потом и сам лес. В 19 часов вечера ружейная перестрелка здесь утихла.

Последние всплески сражения под вечер произошли у Курганной высоты и Утицкого кургана, но русские удержали свои позиции, сами не раз переходя в решительные контратаки. Император Наполеон так и не послал в бой свой последний резерв – дивизии Старой и Молодой гвардии, чтобы переломить ход событий в пользу французского оружия.

К 18 часам вечера атаки прекратились по всей линии. Не утихала только артиллерийская пальба да ружейная перестрелка в передовых цепях, где отважно действовала егерская пехота. Артиллерийских зарядов стороны в тот день не жалели. Последние пушечные выстрелы прозвучали около 22 часов вечера, когда стало уже совсем темно.

Бородинское сражение с 14:00 до 18:00

Итоги Бородинского сражения

В ходе сражения, которое шло от восхода солнца и до его заката, атакующая «Великая армия» смогла заставить противника в центре и на его левом фланге отступить всего на 1–1,5 км. При этом русские войска сохранили целостность линии фронта и свои коммуникации, отразив немало атак вражеской пехоты и кавалерии, сами при этом отличаясь в контратаках. Контрбатарейная борьба при всей своей ожесточенности и продолжительности не дала преимуществ ни одной из сторон.

В руках неприятеля остались главные опорные пункты русских на поле брани – Семеновские флеши и Курганная высота. Но укрепления на них были полностью разрушены, и потому Наполеон приказал войскам оставить захваченные укрепления и отойти на исходные позиции. С наступлением темноты на опустевшее Бородинское поле вышли конные казачьи дозоры, которые заняли командные над полем битвы высоты. Стерегли действия противника и вражеские дозоры: французы боялись нападений в ночи казачьей конницы.

Русский главнокомандующий был намерен продолжить сражение на другой день. Но, получив донесения о страшных потерях, Кутузов приказал Главной армии ночью отступить к г. Можайску. Отход с Бородинского поля проходил организованно, в походных колоннах, под прикрытием сильного арьергарда. Об уходе противника Наполеон узнал только утром, но пойти сразу в преследование он не решился.

В «битве гигантов» стороны понесли огромные потери, о которых исследователи ведут дискуссии и поныне. Считается, что за 24–26 августа русская армия потеряла от 45 до 50 тыс. человек (прежде всего от массированного артиллерийского огня), а «Великая армия» – примерно 35 тыс. и больше. Встречаются и другие цифры, тоже оспариваемые, которые нуждаются в известной корректировке. В любом случае потери убитыми, умершими от ран, ранеными и пропавшими без вести равнялись примерно трети состава противоборствующих армий. Бородинское поле к тому же стало подлинным «кладбищем» для французской кавалерии.

Бородинское сражение в истории называют еще и «битвой генералов» из-за больших потерь в высшем командном составе. В русской армии убиты и смертельно ранены 4, ранены и контужены 23 генерала. В «Великой армии» убиты или умерли от ран 12 генералов, ранены один маршал (Даву) и 38 генералов.

Об ожесточенности и бескомпромиссности сражения на Бородинском поле свидетельствует количество взятых в плен: примерно по 1 тыс. человек и по одному генералу с каждой стороны. Русских – примерно 700 человек.

Итогом генерального сражения Отечественной войны 1812 г. (или Русского похода Наполеона) стало то, что Бонапарт не сумел разгромить армию противника, а Кутузов не защитил Москву.

И Наполеон, и Кутузов в день Бородина продемонстрировали искусство больших полководцев. «Великая армия» начала битву с массированных атак, завязав непрерывные схватки за Семеновские флеши и Курганную высоту. В итоге сражение превратилось во фронтальное столкновение сторон, в котором шансы на успех у атакующей стороны были минимальные. Огромные усилия французов и их союзников в итоге оказались бесплодными.

Как бы там ни было, и Наполеон, и Кутузов в своих официальных реляциях о состоявшемся сражении объявили своей победой итог противостояния в день 26 августа. М.И. Голенищев-Кутузов удостоился за Бородино чина генерал-фельдмаршала. Действительно, обе армии проявили на поле Бородина высочайший героизм.

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 г. Здесь следует обратиться к мнению известного военного теоретика К. Клаузевица, который писал, что «победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в физическом и моральном разгроме сил противника».

После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля из пределов России. «Великая» же «армия» Наполеона, наоборот, упала духом, потеряла прежнюю свою маневренность и способность побеждать. Москва стала для нее подлинной ловушкой, а отступление из нее превратилось скоро в подлинное бегство с финишной трагедией на Березине.

Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории)

Военной академии Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации

Что предшествовало Бородинскому сражению

Русские и французы перед Бородинской битвой: соотношение сил

Бой за Шевардинский редут

Ход Бородинского сражения

- Батарея Раевского

- Рейд Уварова и Платова

- Завершение Бородинского сражения

Основные события Бородинского сражения

Итоги и значение Бородинской битвы. Кто победил в сражении?

Потери сторон под Бородином

Генералы и герои Бородинского сражения

«Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать ещё одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать ещё одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало», — так описывал Бородинское сражение, состоявшееся 26 августа 1812 года, классик русской литературы Лев Толстой в эпическом произведении «Война и мир».

Что предшествовало Бородинскому сражению

12 июня 1812 года «Великая армия» Наполеона Бонапарта численностью более чем в полмиллиона человек начала переправу через Неман — это был старт Отечественной войны. Этому событию предшествовали годы противостояния России и Франции, временно прекращённые Тильзитским миром 1807 года, по которому император Александр I согласился присоединиться к континентальной блокаде и прекратить любые военные действия против Наполеона. Однако мир не мог быть долговечным: экономические связи с Великобританией были слишком ценны для России, поэтому блокада фактически не соблюдалась, а отношения между двумя императорами не располагали к поддержанию дружбы. Столкновение двух сильнейших сухопутных армий оставалось лишь делом времени.

Встреча Наполеона и Александра I в Тильзите. (commons.wikimedia.org)

Начало войны не было неожиданностью для Петербурга. За несколько лет до нападения французов в России были проведены военные реформы, а на дипломатическом фронте спешно урегулировались отношения с противниками: в 1812 году закончилась война с Турцией, и примерно тогда же Петербург и Стокгольм договорились о совместных действиях. Армии расквартировались ближе к границе, но мощь и численность «великой армии» оказалась настолько серьёзной, что с самого начала войны русские были вынуждены отступать вглубь своей территории.

[Сборник: Отечественная война 1812 года]

Наполеон рассчитывал в ходе нескольких сражений разбить русские армии (1-ю под командованием Михаила Барклая-де-Толли и 2-ю под началом Петра Багратиона) и вынудить Александра I заключить мир. Петербург же с самого начала кампании придерживался плана организованного отступления на восток и активных оборонительных боёв. Предполагалось, что впоследствии обе армии соединятся и дадут генеральное сражение неприятелю. Объединение сил произошло 3 августа в районе Смоленска — теперь генералитет требовал решающей битвы. Барклай-де-Толли не поддерживал такое развитие событий, в отличие от Багратиона. В условиях двуначалия в армии такие расхождения могли иметь серьёзнейшие последствия.

Смоленское сражение. (commons.wikimedia.org)

Император Александр I не мог принять решения относительно управления армией, поэтому 5 августа только что учреждённый Чрезвычайный комитет назначил командующим объединёнными силами генерала от инфантерии Михаила Кутузова. Он сформировал единый штаб и привёл в порядок управление разобщёнными армиями, однако положение становилось критическим. 17 августа Наполеон вошёл в Вязьму, а русские войска отступали к Москве. Дальнейший отход вглубь страны мог привести к потере древней столицы, поэтому обстоятельства и требования Александра I не допустить Наполеона к Москве вынуждали Кутузова дать неприятелю генеральное сражение. В начале сентября армия остановилась у деревни Бородино и начала приготовления к будущей битве.

[Сборник: Наполеон Бонапарт]

Русские и французы перед Бородинской битвой: соотношение сил

Местом для решающего сражения Кутузов выбрал поле южнее деревни Бородино. Ландшафт изобиловал естественными преградами: ручьями, холмами и оврагами, что идеально подходило для оборонительного боя. По соседству с местом предстоящей битвы находилось ещё несколько деревень, кроме Бородина: Шевадрино, Горки, Семёновское — всего около десятка. Перед сражением русские войска разобрали часть деревянных домов этих поселений для постройки оборонительных укреплений. 4 сентября Кутузов писал императору: «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородино, … одна из наилучших, которую только на плоских местах найти можно».

Расположение русских и французских войск перед битвой. (commons.wikimedia.org)

Наполеону, таким образом, было необходимо прорвать оборонительную линию русских и окончательно разгромить их в генеральном сражении. Французский император планировал разбить русские войска ещё у границ, но грамотное отступление русских не позволило ему этого сделать. Теперь же ему пришлось принимать бой на не совсем выгодных для себя условиях — преодолеть оборонительные рубежи представлялось сложной задачей. Французские военачальники видели в будущем «лобовом» столкновении определённые риски. Маршал Луи Николя Даву предлагал императору не атаковать русских прямо, а окружить их с помощью глубокого флангового манёвра на левом, наиболее уязвимом, фланге. Вместо этого Наполеон решил нанести главный удар по центральным укреплениям и Багратионовским флешам.

Среди современных историков до сих пор нет единства относительно численности противостоявших друг другу на Бородинском поле войск. Тем не менее в последние годы исследователи смогли прийти к определённому консенсусу. Так, авторы энциклопедии «Отечественная война 1812 года» под редакцией доктора исторических наук Виктора Безотосного оценивают численность русских войск в 150 тыс. человек, состоявших из 114 тыс. регулярных войск, 8 тыс. казаков, 28 тыс. ополченцев при 624 орудиях. Командование силами правого фланга и центра было доверено Барклаю-де-Толли, руководить левым флангом выпала честь Багратиону. Войска Наполеона, по мнению составителей энциклопедии, можно оценить в 135 тыс. человек при 587 орудиях.

Кутузов планировал с помощью цепи укреплений остановить наступление французских войск. Для этих целей были воздвигнуты редуты преимущественно на линии между деревнями Утица и Маслово, а общая линия обороны составила около 8 км. Правый фланг русских позиций надёжно прикрывала река Колочь. В центре Кутузов приказал возвести укреплённую позицию, вошедшую в историю как батарея Раевского. Если центр и правый фланг русских позиций не вызывали у генерала сомнений в надёжности, то относительно левого фланга возникали большие вопросы: отсутствие значительных естественных преград делало этот участок обороны наиболее уязвимым. Именно здесь был возведён Шевардинский редут, главный опорный пункт, а чуть в глубине, для прикрытия флангов, Семёновские флеши, впоследствии получившие название Багратионовских. Таким образом, главной целью Кутузова стало сдерживание французских войск, оборона основных дорог (Старой и Новой Смоленских) и недопущение неприятеля к Москве.

Бой за Шевардинский редут

За двое суток до начала основного сражения, 24 августа, русские и французские войска схлестнулись в борьбе за укрепления левого фланга — редуты у деревни Шевардино. Авангард Наполеона, двигаясь в сторону Бородина, внезапно натолкнулся на силы под началом генерал-лейтенанта Коновицина, прикрывавшие главные силы и подступы к укреплённым позициям у Шевардина. Сложность ситуации заключалась в том, что к моменту начала стычки эти редуты не были приведены в должный порядок: из-за большого количества глины в почвах изменять ландшафт оказалось тяжёлым делом.

Сражение за Шевардинский редут. (1812db.simvolika.org)

Столкнувшись с почти 35 тыс. французов, отряд Коновицина отошёл к Шевардину, где соединился с силами под началом генерала Андрея Горчакова — силы русских возросли до 11 тыс. человек. Положение было практически безвыходным: французские полки стремились охватить позиции русских, отрезав их от основных сил, и овладеть укреплениями. Яростные атаки войск Наполеона против Шевардинского редута объяснялись ещё и тем, что император принял эту оборонительную позицию за часть основной линии русских.

Французы несколько раз прорывали линию обороны русских и проникали в редуты, однако раз за разом контратаки солдат Горчакова восстанавливали статус-кво. Баталия шла до вечера, пока, наконец, из ставки не пришёл приказ Кутузова оставить Шевардино и отступить за Семёновские флеши. Первая стычка осталась за французами, однако в бою овладеть редутами им не удалось. События вокруг Шевардинского редута ясно показали, что основное сражение обещает быть максимально тяжёлым и будет сопровождаться большими потерями с обеих сторон. Проигрывать не хотел никто.

Ход Бородинского сражения

Ночь накануне сражения и русские, и французы провели в тщательной подготовке — как военной, так и моральной. Наполеон выступил перед войсками с пламенной речью, обещая в случае победы славу и почёт своим солдатам: «Пусть самое отдаленное потомство с гордостью вспомнит о вашей доблести в этот день! Пусть о каждом из вас скажут: «Он был в великой битве под стенами Москвы!».

Кутузов пред полками не появился, однако о поддержке боевого духа не забыли: перед полками пронесли икону Смоленской Божьей Матери. Фёдор Глинка, впоследствии участвовавший в мятеже декабристов, вспоминал: «Стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить до сытости своею кровью».

Данные разведки и бой под Шевадрино показали Наполеону, что наиболее уязвимой частью русских построений является их левый фланг. Именно сюда и направил главный удар французский полководец. Однако перед тем, как обрушиться на Багратионовы флеши, по которым в половину шестого утра нанесла удар французская артиллерия, он провёл решительный манёвр на правом фланге русской армии, против сил, стоявших в селе Бородино. Атака корпуса Богарне после недолгого, но кровопролитного боя увенчалась успехом: русские егеря были выбиты из деревни к семи утра. Разместив на новых позициях артиллерию, французы начали бить по центральным укреплениям Кутузова.

Одновременно с этим Наполеон повёл решительное наступление на Семёновские флеши силами корпусов лучших маршалов Франции: Даву, Нея и Мюрата. В общей сложности французы штурмовали укрепления, обороной которых командовал генерал Багратион, около восьми раз (среди историков существуют споры относительно количества штурмов, однако хронология боевых действий на левом фланге позиций русских в целом общепринята).

Несмотря на успехи войск Наполеона, закрепившихся в южной части флеш, силы Багратиона не давали полностью выбить себя с позиций, то и дело предпринимая успешные контратаки, в которых погибали командиры полков и корпусов. Пули и картечь не щадили и французских военачальников: маршал Даву был серьёзно ранен во время одного из штурмов. Арман де Коленкур, свидетель событий у Бородина, вспоминал: «Ещё не было случая, чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным атакам и чтобы их отстаивали с таким упорством».

К 10 часам утра Наполеон сосредоточил против Семёновских флешей около 40 тыс. человек при поддержке более чем 300 артиллерийских орудий. Оборонявшихся, значительно поредевших за несколько часов боёв, было в 2 раза меньше. Генерал Багратион лично участвовал в обороне во время решающего штурма, но ранение осколком ядра в бедро оказалось для военачальника смертельным. Новость о случившемся с Багратионом серьёзно подорвала боевой дух русских войск, которые под напором неприятеля начали постепенно оставлять укрепления. Генерал Алексей Ермолов вспоминал: «В мгновение пронёсся слух о его смерти, и войска невозможно удержать от замешательства… Одно общее чувство отчаяние».

[Сборник: Петр Багратион]

Отступив к селу Семёновское, 2-я армия, которой теперь командовал генерал Пётр Коновницын, закрепилась на овраге и картечью остановила продвижение французов. С 12 часов утра почти до конца сражения войска Наполеона предпринимали безуспешные атаки с целью овладения селом, но русские стояли насмерть. Этому локальному успеху способствовал тот факт, что к этому времени основной удар французы перенесли на центральные позиции сил Кутузова.

Первый этап Бородинской битвы. (1812db.simvolika.org)

Долгому сопротивлению Багратионовых флешей способствовали успешные оборонительные бои на Утицком кургане, защищавшие левый фланг Семёновских редутов. На этом участке против русских корпусов под командованием генерала Николая Тучкова действовали силы, возглавляемые Юзефом Понятовским. Изначально русские войска на этих позициях планировались для активных ударов по силам неприятеля, штурмовавшим флеши, однако ситуация сложилась таким образом, что корпусам Тучкова самим пришлось обороняться. Сражение за курган, переходивший несколько раз из рук в руки, продолжалось до тех пор, пока Багратион удерживал Семёновские флеши — после отступления русских войск на этой позиции генералу Багговуту, сменившего убитого во время очередной контратаки Тучкого, пришлось отойти на восток на соединение с 2-й армией.

Батарея Раевского

Курганная батарея, на которой располагались силы 7-го пехотного корпуса генерала Николая Раевского, была ключевой позицией русской армии на Бородинском поле. Отсюда артиллерия контролировала практически все подступы к оборонительной линии, поэтому, завязнув в схватке за Багратионовские флеши, Наполеон принял решение захватить курган во что бы то ни стало. Поражение на этом участке грозило обрушить всю систему укреплений сил Кутузова, поэтому за батареи развернулась схватка, по накалу и потерям не уступавшая событиям на левом фланге.

В 9 часов утра французы под командованием Эжена де Богарне начали наступление. Силы оборонявшихся были ослаблены тем, что их часть отправилась помогать отбивать атаки на левом фланге. Тем не менее первую попытку занять редуты русские смогли отбить благодаря артиллерийскому огню. Перегруппировав свои силы, Богарне начал новую атаку, которая на сей раз привела к частичному успеху: французская пехота смогла занять часть редутов. Казалось, что противнику удастся склонить чашу весов в свою пользу, но благодаря усилиям генерала Ермолова, проезжавшему мимо позиций, в результате успешной контратаки французы были выбиты из Курганной батареи. По воспоминаниям генерала, он собрал отступавших солдат, привлёк резерв и возглавил силы для штыковой атаки, при этом «имел в руке пук Георгиевских лент со знаками отличия военного ордена, бросал вперёд по нескольку из них, и множество стремились за ним».

Неудача французов в атаке на Курганную высоту позднее объяснялась плохо скоординированными действиями нападавших и отсутствием численного перевеса: с обеих сторон в стычке участвовали по 20 тыс. человек. После того, как русские были вынуждены оставить Багратионовы флеши, Наполеон решил сосредоточить удар именно по этой позиции, отказавшись от развития наступления на левом фланге, где русским, несмотря на поражение, удалось закрепиться на новых рубежах и отбить все попытки атак неприятеля.

Второй этап битвы. (1812db.simvolika.org)

Постоянно получавший донесения с поля битвы, Кутузов, видимо, догадался о замысле Наполеона. Очередную атаку защитники Курганной батареи могли просто не пережить — потери были слишком велики, а времени на передышку противник не давал. Поэтому русское командование приняло решение провести отвлекающий манёвр с помощью кавалерии.

Рейд Уварова и Платова

После утренних боёв за село Бородино Наполеон сосредоточил свои основные силы против центра и левого фланга русских построений, таким образом фактически обнажив свой собственный левый фланг. Кавалерийские разъезды, постоянно следившие за диспозицией противника, заметили этот крен и доложили в штаб. На основе полученной информации Кутузов принял решение относительно малыми силами казаков и регулярных кавалеристов (всего около 6 тыс. человек при поддержке 12 орудий) под командованием атамана Матвея Платова и генерала Фёдора Уварова атаковать французские силы.

Рейд начался в 11 часов утра. Русские кавалеристы действовали против небольшого заслона неприятеля, состоявшего из французского пехотного полка и бригады кавалеристов из Италии. Дерзким манёвром в районе села Беззубово Уварову и Платову удалось вынудить наполеоновские силы, оказавшиеся под угрозой окружения, отступить. Движение на своём левом фланге вынудили Наполеона спешно перебросить силы, предназначавшиеся для штурма батарей Раевского, что дало небольшую передышку защитникам центра русских позиций. Решающий штурм, таким образом, был отложен на два часа, которые позволили отвести в тыл уставшие части и привести в порядок оборонительные укрепления батарей Раевского.

Атака кавалерии Уварова. (commons.wikimedia.org)

Впоследствии военные теоретики и историки оценивали рейд Платова и Уварова по-разному. Изначально Кутузов надеялся на более глубокий и обширный манёвр с выходом в тыл французским войскам, однако русской кавалерии претворить в жизнь этот план не удалось — силами генерала Филиппа Орнано коммуникации французов были спасены. Кутузов по возвращении Платова и Уварова высказал им своё недовольство итогами операции, действия атамана и генерала критиковались Ермоловым и Барклаем-де-Толли. Даже после Бородинского сражения из всего высшего командного состава только Платов и Уваров не были представлены к наградам. Тем не менее современные исследователи не так строги к русским военачальникам и отмечают, что кавалерийский рейд, хотя и не достиг цели, всё же немного улучшил положение русских войск. Историк Андрей Попов так оценил операцию: «Диверсия принесла больше пользы русской армии, чем нанесла вреда французской».

Казаки Платова и кавалеристы Уварова вернулись на свои позиции в 4 часа дня. К этому моменту батарея Раевского уже пала.

Завершение Бородинского сражения

Новый штурм центральных укреплений позиций русских Наполеон начал в два часа дня. На сей раз против корпуса генерала Остермана-Толстого, сменившего обескровленные силы Раевского, французский император бросил 34 кавалерийских полка при поддержке пехоты и почти 200 артиллерийских орудий, обстреливавших Курганную высоту с трёх сторон: по фронту, из села Бородино и из только что захваченных Багратионовых флешей. Канонада орудий стала прикрытием для наземного наступления, которое французы начали с нескольких сторон.

Последние этапы сражения. (1812db.simvolika.org)

Решительный штурм унёс жизни многих солдат с обеих сторон. Неприятель недосчитался и генерала Огюста Коленкура, погибшего во время атаки. К четырём часам дня французы смогли полностью выбить русские части со своих позиций. Очевидцы впоследствии вспоминали: «Подходы, рвы, внутренняя часть укреплений — всё это исчезло под искусственным холмом из мёртвых и умирающих, средняя высота которого равнялась 6−8 человекам, наваленным друг на друга».

К концу дня сражение постепенно утихло. Кутузов израсходовал практически все резервы, то и дело затыкая дыры, образовывавшиеся в ходе боя. Практически все подчинённые ему части были обескровлены. У Наполеона ещё оставались бойцы старой гвардии численностью в 18 тыс. человек. Русские смогли после поражения в борьбе за батарею Раевского отступить к деревне Горки и перегруппироваться. Французские маршалы убеждали своего императора ввести в сражение резервы и окончательно добить противника — им казалось, что войска Кутузова слишком обескровлены, чтобы продолжать сопротивление. Однако Наполеон, лично прибыв на Курганную батарею и увидев поле сражения вблизи, принял решение ограничиться артиллерийским обстрелом, продолжавшимся до 8 часов вечера.

Наполеон на Бородинском поле. (commons.wikimedia.org)

К концу дня обе стороны оказались вымотаны, тысячи русских и французских солдат сложили головы на поле битвы. Наполеон смог взять ключевые позиции противника, однако войска Кутузова укрепились в километре к востоку и ожидали дальнейших действий императора. В русской ставке предполагали, что французы бросят в атаку гвардию — самый ценный и опытный резерв, однако этого не произошло. Кутузов был воодушевлён итогами сражения: ему казалось, что войска противника измотаны, в то время как его силы, несмотря на отсутствие резервов, полны готовности продолжать схватку, поэтому вечером генерал приказал готовиться к новому сражению на следующий день. «Я из всех движений неприятельских вижу, что он не менее нас ослабел в сем сражении, и потому, завязавши уже дело с ним, решился я сегодняшнюю ночь устроить всё войско в порядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возобновить сражение с неприятелем», — писал он своим подчинённым.

Наполеон же отвёл для отдыха часть своих войск, захвативших Багратионовы флеши и батарею Раевского. В конце дня французы попытались пробиться на своём правом фланге, вновь против сил, удерживавших до этого Утицкий курган, но безрезультатно. Император приказал войскам устраиваться на ночлег — относительно следующего дня планов у него пока не было.

Ночью, ознакомившись с донесениями подчинённых, Кутузов осознал тяжесть потерь русской армии — не было практически ни одного соединения, в котором оставалась бы хотя бы половина личного состава. Поэтому он принял решение отступить в сторону Москвы и сберечь оставшихся в живых.

Основные события Бородинского сражения

| Время | Событие | Значение |

| Утро 24 августа | Бой за Шевардинский редут |

Победа французов, русские вынуждены оставить один из опорных пунктов обороны на Бородинском поле |

| 26 августа: 5:30—6:00 | Сражение за село Бородино |

Победа французов, получивших контроль над важной позицией, открывавшей перспективы для бомбардировки центра русских построений |

| 6:00—7:30 |

Первые штурмы Семёновских флешей |

Первая попытка французских войск достичь успеха на левом фланге русских оборонительных построений. С тяжёлыми потерями атака была отражена. Маршал Даву получил ранение |

| 8:00—9:00 |

Новый штурм Семёновских флешей |

Временная победа русских |

| 9:00—10:00 | Первая попытка штурма батареи Раевского |

Атака французов отбита благодаря инициативе генерала Ермолова, случайно оказавшегося на позициях оборонявшихся |

| 9:30—12:00 | Новый штурм Семёновских флешей |

Потеря русской армией позиции на левом фланге. Смертельное ранение генерала Багратиона |

| 11:00—12:00 | Бой за Утицкий курган |

Победа французов. Смерть генерала Тучкова. Потеря Утицкого кургана усугубила положение русских войск на левом фланге |

| 11:00—15:30 | Рейд кавалерии Платова и Уварова |

Действия русских отсрочили решающий штурм батарей Раевского на два часа, однако главной цели (выход в тыл французским войскам) рейд не достиг |

| 12:00—15:30 | Бои за Семёновский овраг |

Неудачная попытка французов развить успех на левом фланге русских позиций. Отступившие с Багратионовых флешей войска Кутузова удержались на новых позициях |

| 15:30—17:00 | Финальный штурм батарей Раевского |

Победа французов, потерявших в сражении генерала Коленкура. Наполеон занимает доминирующую позицию на поле, однако до поражения русских далеко: они отошли на восток и перегруппировались, ожидая новых атак. Окончание активных действий в сражении |

Итоги и значение Бородинской битвы. Кто победил в сражении?

Кто же победил в сражении при Бородине? На этот счёт по сей день в научных кругах как России, так и Европы ведутся споры, которые начались ещё в 19-м веке. С одной стороны, войска Наполеона смогли занять почти все ключевые позиции на поле боя, однако главной цели — окончательного разгрома русской армии в генеральном сражении — они не достигли. Силы Кутузова, в свою очередь, оставив Багратионовы флеши, батарею Раевского и Утицкий курган, смогли отступить на новые позиции и сохранили боевые порядки. Конечно, после окончания сражения французы объявили о своей победе — ведь наутро Кутузов принял решение отвести войска к Можайску. Русские же, осведомлённые о потерях противника, говорили, что события на Бородинском поле окончились в их пользу, особенно после успешного завершения Отечественной войны и начала Заграничного похода. Более того, сразу после сражения Александр I повысил генерала Кутузова до фельдмаршала, признавая его заслуги.

Кутузов перед Бородинским сражением. (commons.wikimedia.org)

В настоящее время наиболее взвешенной точкой зрения, которой придерживаются, в том числе, и авторы монументальной энциклопедии Отечественной войны 1812 года, стало мнение о том, что битва окончилась вничью, поскольку ни одна из сторон не смогла достичь поставленных задач.

Потери сторон под Бородином

Другой проблемой в оценке итогов сражения стал подсчёт погибших и раненных. С 19-го века и до недавнего времени число сложивших головы на Бородинском поле русских и французов было предметом многочисленных политических спекуляций с обеих сторон. В наше время большинство исследователей склоняются к таким цифрам: около 45−50 тыс. человек убитых и раненых с русской стороны и 35 тыс. человек со стороны французов. Бородинское сражение, таким образом, стало одним из самых кровопролитных в истории битв, которые проходили в один день, а количество генералов, сложивших головы или раненных 26 августа 1812 года, поражает: 27 (из которых 4 — убитыми) русских и 51 (из которых 12 — убитыми) французов.

Битва на Бородинском поле стала центральным событием Отечественной войны 1812 года и разрушила планы Наполеона разгромить русскую армию в решающем сражении. Несмотря на то, что Кутузову пришлось оставить Москву и отступить на юг, заняв позиции у города Тарутино, французский император оказался в проигрышном положении: некогда Великая армия за месяцы кампании на востоке сильно потеряла в боеспособности, линии коммуникаций страдали от большой растянутости и действий партизан, а возможностей пополнить ряды солдат и провизию не было благодаря грамотному маневрированию фельдмаршала Кутузова. Бородино стало первым шагом на пути к перелому в ходе Отечественной войны, который приведёт к отступлению Наполеона из России и его окончательному поражению во Франции спустя 2 года.

Генералы и герои Бородинского сражения

Битву на Бородинском поле с уверенностью можно назвать своеобразной «битвой генералов» — большое количество офицеров высшего звена лично принимали участие в боях, получая ранения и теряя свою жизни в жестоких схватках за Багратионовы флеши или батареи Раевского. Да и сами названия укреплённых позиций русских, введённые в оборот уже после битвы, показывают, какую роль играло мужество генералов Российской империи, отдававших жизнь во славу Отечества.

Генерал Пётр Багратион получил смертельное ранение в бедро в самый разгар битвы за Семёновские флеши, которые впоследствии получат его имя. Он скончался спустя почти три недели во Владимирской губернии — перелом большой берцовой кости и большое количество инородных тел в мягких тканях привели к заражению крови и развитию гангрены. Врачи предлагали Багратиону ампутировать ногу, но тот наотрез отказался. В 1838 году его тело было перенесено на Бородинское поле, однако свой новый дом генерал нашёл не на флешах, а на батарее Раевского.

Сам Николай Николаевич Раевский, чей корпус оборонял Курганную батарею на протяжении практически всей битвы, не оставлял свои войска ни на минуту, лично участвовал в контратаках и отражениях штурмов французов. В том числе благодаря ему центральные позиции русских держались настолько долго — как и благодаря генералу Алексею Ермолову, случайно оказавшемуся на батареях Раевского в критические минуты первых французских атак и лично возглавившему одну из контратак. За храбрость, проявленную в бою, Раевский после битвы был награждён орденом Александра Невского. Ермолова, получившего на батарее ранение в шею, отблагодарили орденом Святой Анны 1-й степени.

Николай Раевский. (commons.wikimedia.org)

Почти все генералы и большая часть офицеров русской армии были награждены по итогам Бородинского сражения. Обошли стороной только Матвея Платова и Фёдора Уварова. Эта несправедливость по отношению к атаману и генералу, совершившим удачный рейд на левом фланге французов, хоть и не приведший к планируемым результатам, объясняется тем, что Кутузов не был доволен итогами операции. Кроме того, ряд исследователей выдвигают гипотезу о том, что в целом будущий фельдмаршал плохо относился к своим подчинённым-кавалеристам, и поэтому не счёл нужным выделить их заслуги перед Отечеством.

В ходе сражения сложили свои головы три генерала, помимо Петра Багратиона. Николай Алексеевич Тучков получил смертельное пулевое ранение в грудь во время боёв за Утицкий курган. Александр Алексеевич Тучков, младший брат героя левого фланга русской обороны, был сражён картечью во время боёв за Багратионовы флеши. Ни точного места, ни времени его смерти до сих пор установить не удалось. Александр Иванович Кутайсов, руководивший артиллерией 1-й армии и оборонявший батареи Раевского, сложил голову во время контратаки на эту позицию. Тело его, как и тело Александра Тучкова, после сражения найти не удалось.

Бородинское сражение прочно вошло в русскую историческую память как одно из самых известных событий 19-го века. После Отечественной войны поле сражения стало полем памяти: в честь погибших и выживших ратников в 1820 году возвели храм, а в эпоху правления Николая I появились первые монументы. Сейчас Бородинское поле входит в военно-исторический музей-заповедник, на территории которого можно увидеть экспозиции, посвящённые войне 1812 года, и где в каждую годовщину битвы проходят памятные мероприятия.

Бородино прочно вошло и в сферу искусства: стихотворения Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Дениса Давыдова, лично принимавшего участие в этом событии, эпическое произведение Льва Толстого «Война и мир», где сражение описывается практически поминутно, монументальные полотна Франца Рубо, чью знаменитую панораму можно увидеть на Бородинском поле и по сей день. Бородино живёт в памяти до сих пор. А вглядеться в лица героев той сечи есть возможность у каждого гостя Северной Столицы, планирующего посетить Эрмитаж, благодаря Военной галерее 1812 года.

Предыдущая часть: «Недаром помнит вся Россия». Отступление Барклая

Кутузов

Впрочем, Кутузов, казалось, уступал Барклаю честь победителя Наполеона. Получив того же 16 числа в Зубцове письмо Барклая, он немедленно, в 8 часов вечера, отвечал ему:

«Милостивый государь мой, Михайло Богданович!

Наставшее дождливое время препятствует прибыть мне завтра к обеду в армию; но едва только с малым рассветом сделается возможность продолжать мне дорогу, то я надеюсь с 17-го по 18-е число быть непременно в Главной квартире. Сие, однако же, мое замедление ни в чем не препятствует Вашему высокопревосходительству производить в действие предпринятой Вами план до прибытия моего.

С совершенным почтением и преданностию имею честь быть Вашего превосходительства всепокорный слуга

князь Михаил Г[оленищев]-Кутузов».

Увы, судьба была немилостива к Барклаю, и к тому времени, когда Кутузов прибыл в Царево-Займище, сражение так еще и не началось; армия только устраивалась на позиции и возводила укрепления.

Молва о прибытии Кутузова тут же разнеслась по войскам. Рассказывает квартирмейстер 1-й армии прапорщик А. А. Щербинин:

«Но вдруг возвещают о прибытии Кутузова в Царево-Займище. Это было в 3-м часу пополудни 17 августа. День был пасмурный, но сердца наши прояснились».

Ему вторит поручик 3-й легкой артиллерийской роты И. Т. Радожицкий:

«Вдруг электрически пробежало по армии известие о прибытии нового главнокомандующего князя Кутузова. Минута радости была неизъяснима; имя этого полководца произвело всеобщее воскресение духа в войсках, от солдата до генерала. Все, кто мог, летели навстречу почтенному вождю принять от него надежду на спасение Отечества.

Офицеры весело поздравляли друг друга со счастливой переменой обстоятельств. Даже солдаты, шедшие с котлами за водой, по обыкновению вяло и лениво, услышав о приезде любимого полководца, с криком «Ура!» побежали к речке, воображая, что уже гонят неприятелей.

Тотчас у них появилась поговорка: «Приехал Кутузов бить французов!»

Словом, «доходило до энтузиазма».

Однако вопреки расхожей историографической традиции, описывающей прибытие Кутузова в Царево-Займище как торжественную встречу – с выстраиванием почетного караула из преображенцев, которым Кутузов бросает: «Можно ли всё отступать с такими молодцами?»; объездом затем Кутузовым войск и парением орла над его головой – войска в Царево-Займище Кутузова так и не увидели.

Напротив, новый главнокомандующий постарался как можно менее означить свое присутствие в армии в этот день. Лишь некоторые из офицеров заметили, что вечером того дня «Кутузов объезжал на дрожках («широких крытых дрожках», позволявших Кутузову оставаться незамеченным) все линии расположения наших войск», и Барклай утверждает, что Кутузов «нашел позицию выгодною и приказал ускорить работы укреплений».

На следующий день Кутузов «объявил армии, что сделает смотр в 8 часов утра, но к назначенному часу не прибыл», а в 12 часов войска получили приказание выступить в поход. Так что:

«Первый приказ князя Кутузова был об отступлении по направлению на Гжатск. В нем объяснена была потребность присоединить идущие к армии подкрепления».

Так начинается другой, уже «кутузовский» период войны 1812 года. Внешне он как будто похож на тот, который проходил под руководством Барклая – то же отступление, та же забота о сбережении армии, но это сходство все-таки только внешнее. Отступление Барклая всегда носит импульсивный характер, всегда обусловлено «неблагоприятствующими обстоятельствами, не от 1-й армии зависящими, принуждающими ее к сему отступлению», и всегда противоречит постоянному желанию Барклая перейти к наступательным действиям, тогда как отступление Кутузова всегда рассчитано наперед и тактически выверено.

Можно не сомневаться, что свое отступление и даже потерю Москвы Кутузов предполагал уже в Петербурге, где он получил сообщение от прибывшего из армии курьера (императора Александра уже не было в это время в столице – он отправился в Або на встречу с наследным шведским принцем Бернадотом), что Смоленск оставлен нашими войсками.

В подтверждение – цитата из донесения Кутузова государю после оставления Русской армией Москвы:

«Потеря Москвы нераздельно связана с потерею Смоленска»,

т. е. Кутузов говорит о невозможности уже защитить Москву после падения Смоленска.

Это национальное понимание значения Смоленска как «ключа к Москве» было чуждо Барклаю, что и лишало его стратегию необходимой ясности относительно тактических пределов отступления, сберегающего армию, и что, в свою очередь, свидетельствует о том, что национальный фактор в полководческом искусстве все-таки имеет значение.

Что же до стратегической мысли Кутузова, то она вполне читается в его письме московскому главнокомандующему Ростопчину от 17 августа из Гжатска, написанному буквально накануне прибытия Кутузова к армии. Вот эта мысль:

«Не решен еще вопрос, потерять ли армию или потерять Москву».

И хотя Кутузов тут же спешит заверить Ростопчина, что, по его мнению, «с потерею Москвы соединена потеря России», сама постановка подобной дилеммы вполне определенно выявляет логику его мысли и делает очевидным его вывод – всего важнее сохранить армию.

Ведь несомненно, что с потерею армии будет потеряна и Москва. А следовательно, и Россия? Но вот в том-то и дело, что не «следовательно». И потому-то этот вопрос и остается для Кутузова «еще не решен». И «нерешенность» эта, более чем что-либо другое, говорит нам о том, что, по убеждению Кутузова, Москва – еще не вся Россия, что Россия то есть не в Москве только и что, следовательно, с потерею Москвы не теряется Россия, но вот с потерею армии и Москва, и Россия действительно могут быть потеряны.

Другое дело, что понимание значимости сбережения армии не избавляло уже Кутузова от неизбежности генерального сражения, ибо невозможно было и думать, чтобы Москва могла быть уступлена неприятелю без боя.

Однако полагать, как полагает Клаузевиц, будто Кутузов «смотрел на это сражение как на неизбежное зло», значит судить слишком легковесно, значит не понимать цены, которую имело это сражение в глазах Кутузова и всей Русской армии – на весах этого сражения лежала судьба армии, Москвы и самой России.

После Бородина Кутузов уже не имел нужды в большей жертве, которую он мог бы принести ради спасения Отечества. Даже уступка Москвы неприятелю, при всей ее болезненности для национального чувства, не шла ни в какое сравнение с последствиями возможной неудачи сражения.

Поэтому Кутузов подходит к неизбежности генерального сражения очень взвешенно и считает возможным «отдаться на произвол сражения» не прежде, чем соединятся с армией все идущие к ней подкрепления, и не иначе, как «со всеми осторожностями, которых важность обстоятельств требовать может». В том же письме Ростопчину от 17 августа Кутузов прямо пишет о своих шагах, предшествующих генеральному сражению:

«Теперь я обращаю все мое внимание на приращение армии, и первым усилением для оной будут прибывать войска генерала Милорадовича, около пятнадцати тысяч состоящие. За тем Ираклий Иванович Марков извещает меня, что уже одиннадцать полков военного Московского ополчения выступили к разным пунктам».

Вот тот ориентир времени и условий, который устанавливал для себя Кутузов, чтобы решиться на генеральное сражение.

18 августа армия остановилась при Ивашкове, в 4-х км восточнее Гжатска. Здесь к ней присоединились войска, приведенные Милорадовичем – 14 587 человек пехоты и 1 002 кавалерии; общая численность армии достигла, согласно строевым рапортам, 111 323 человека. Забегая вперед, отметим, что она уже не увеличивалась за счёт притока регулярных войск до самого Бородина. Из Ивашково Кутузов просит графа Маркова, начальника Московского ополчения, направлять свои полки по мере их готовности к Можайску.

Кутузов рассчитывал еще на присоединение к армии близ Москвы резервных полков, формируемых Клейнмихелем и Лобановым-Ростовским, но расчет этот не оправдался по причине «неготовности полков», о чем Кутузову сделалось известно уже после Бородинского сражения, 30 августа, и что, конечно, также не могло не повлиять на его решение оставить Москву без боя.

На рассвете 20 августа армия выступила в направлении Можайска и остановилась при Дурыкино в 25 км восточнее Ивашково. Перед выступлением Кутузов писал дочери А. М. Хитрово, что «обстоятельства очень трудные», но:

«Я твердо верю, что с помощию Бога, который никогда меня не оставлял, поправлю дела к чести России».

Эта вот уверенность Кутузова в конечном торжестве над врагом как будто передалась войскам, и примечательно, что с момента его вступления в командование армия перестает роптать на отступление – столь велико было ее доверие к своему полководцу.

«Все мы были в полном уверении на распорядительность мудрого, поседевшего в бранях полководца»,

– пишет И. Т. Радожицкий.

20 же августа после полудня авангардные части французской армии вступили в Гжатск, уже объятый пламенем. Здесь Наполеон узнал о смене главнокомандующего в Русской армии. Коленкур описывает реакцию Наполеона на это известие:

«Узнав о прибытии Кутузова, он (Наполеон. – Прим. авт.) тотчас же с довольным видом сделал отсюда вывод, что Кутузов не мог приехать для того, чтобы продолжать отступление; он, наверное, даст нам бой, проиграет его и сдаст Москву, потому что находится слишком близко к этой столице, чтобы спасти ее; он говорил, что благодарен императору Александру за эту перемену в настоящий момент, т. к. она пришлась как нельзя более кстати. Он расхваливал ум Кутузова, он говорил, что с ослабленной, деморализованной армией ему не остановить похода императора на Москву.

Кутузов даст сражение, чтобы угодить дворянству, а через две недели император Александр окажется без столицы и без армии; эта армия действительно будет иметь честь не уступать свою древнюю столицу без боя; вероятно, именно этого хотел император Александр, соглашаясь на перемену; он сможет теперь заключить мир, избежав упреков и порицаний со стороны русских вельмож, ставленником которых является Кутузов, и он сможет теперь возложить на Кутузова ответственность за последствия тех неудач, которые он потерпит; несомненно, такова была его цель, когда он пошел на уступку своему дворянству».

Можно ли было ошибаться более?! И не ясно ли становится уже, сколь необдуманно Наполеон вторгся в Россию!

Ввиду предстоящего сражения Наполеон остановил армию в Гжатске, где она находилась также 21 и 22 августа, чтобы сконцентрировать силы и дать отдых кавалерии. Перекличка, проведенная 21 числа в 3 часа пополудни, показала следующую численность Великой армии: 103 тысячи пехоты, 30 тысяч кавалерии и 587 пушек.

Кроме того, позади на марше находились еще две дивизии: гвардейская Лаборда и итальянская Пино, насчитывавшие не менее 13 000 человек. Так что численное превосходство армии Наполеона над Русской армией накануне генерального сражения составляло около 35 тысяч.

На рассвете 21 августа Русская армия должна была выступить из Дурыкино в Бородино, но внезапно Кутузов меняет решение и направляет армию к Колоцкому монастырю, где, как он пишет Ростопчину, «позиция представилась лучшею». Однако уже вечером того же дня Кутузов вновь пишет Ростопчину:

«Я доныне отступаю назад, чтобы избрать выгодную позицию. Сегодняшнего числа хотя и довольно хороша, но слишком велика для нашей армии и могла бы ослабить один фланг. Как скоро я изберу самую лучшую, то при пособии войск, от Вашего Сиятельства доставляемых, и при личном Вашем присутствии употреблю их, хотя еще и не довольно выученных, ко славе Отечества нашего».

Так что Бородино далеко не являлось ни «самой лучшей», ни заранее выбранной Кутузовым позицией для генерального сражения. Перед выступлением к Бородино Кутузов просит начальника Московского ополчения г.-л. И. И. Маркова, сообщившего ему о своем прибытии в Можайск, направлять полки ратников навстречу армии.

Бородино

Кутузов прибыл в Бородино утром 22 августа, «опередив армию», как пишет А. И. Михайловский-Данилевский. Первое его впечатление было не в пользу Бородинской позиции: слишком велика, изрезана оврагами, слишком уязвима со стороны левого фланга, да к тому же еще и расположена косо по отношению к пути отступления. Генерал-квартирмейстер Русской армии г.-м. М. С. Вистицкий пишет:

«Местоположение нельзя сказать, чтоб было совершенное для сражения, и сначала и Кутузов не был им доволен».

Впрочем, как обычно, Кутузов сделал то, чего требовали обстоятельства – отдал распоряжение об укреплении позиции.

То же самое делали при Царево-Займище, при Ивашково, при Колоцком, т. е. на тех позициях, которые оставила Русская армия уже под управлением Кутузова, и, следовательно, само по себе это распоряжение далеко еще не означало, что сражение здесь действительно состоится. Бородино есть долгое раздумье Кутузова, его постепенное согласие на сражение, его осторожный, весьма осторожный выбор, на который повлияли многие обстоятельства, в том числе не в последнюю очередь и самые недостатки позиции.

Русская армия расположилась на Бородинской позиции вдоль речки Колочи от Масловского леса на правом фланге до Шевардинского леса – на левом, фронтом на северо-запад. Барклай пишет, что позиция «была выгодна в центре и правом фланге; но левое крыло в прямой линии с центром совершенно ничем не подкреплялось и окружено было кустарниками на расстоянии ружейного выстрела».

Начальник штаба 2-й армии г.-м. Сен-При уточняет:

«Неприятель мог легко обойти эту позицию, двигаясь через Ельню по старой Смоленской дороге на Утицу, и затем лесами мог подойти на близкий пушечный выстрел к Семеновке».

Исследователи давно отметили, что позиция была занята русскими войсками «не вполне соответственно ее отдельных участков: всего слабее был занят важнейший ее участок – левый». Действительно, 1-я армия, наиболее многочисленная, занимала участок позиции, обеспеченный условиями самой местности – от Масловского леса до ручья Огник, центра позиции. 2-й же армии, вдвое уступавшей по численности 1-й, назначался участок позиции, наименее удобный и наиболее уязвимый – от левого фланга 1-й армии до Шевардинского леса.

Этот участок перерезался оврагами (Каменка и Семеновским), затруднявшими сообщение между войсками, и подвергался обходу по Старой Смоленской дороге. Беннигсен в первый же день обратил внимание Кутузова на растянутость нашей позиции, предлагая ее сократить, «но никаких изменений в занятой нами позиции не последовало, и работы по устройству батарей продолжались по-прежнему», – пишет он. Причем раньше и прежде всего стали возводиться укрепления именно на правом фланге нашей позиции, наиболее обеспеченном по условиям местности.

По свидетельству квартирмейстера 6-го пехотного корпуса поручика И. П. Липранди, «все инженерные части 1-й армии» отправлены были на правый фланг позиции еще «вечером 22-го августа для возведения многих укреплений» и «устройства сообщений на разных местах позиции в тылу оной на случай отступления». Вот чем озаботился Кутузов в первую очередь по вступлении на Бородинскую позицию – обеспечением безопасности армии и пути ее отступления.

С этой целью полкам 2-й армии, расположенным, напомним, на слабейшем участке позиции, было тогда же приказано передать в 1-ю армию «вообще весь их инструмент, включая топоров». Это решение, указывающее на отсутствие у Кутузова первоначально намерения сражаться при Бородине, оправдывалось обстоятельствами: со стороны правого фланга Бородинской позиции проходила Большая или Новая Смоленская дорога, стратегически важный путь нашего отступления, и если бы Наполеон, паче всякого вероятия (а ничего невероятного в отношении Наполеона допускать было нельзя), напал бы на наш правый фланг и сбил бы нас оттуда, наша армия, лишенная возможности маневра (ибо Старая Смоленская дорога не могла обеспечить маневр всей армии), оказалась бы в условиях в высшей степени затруднительных, чреватых ее гибелью. Так что укрепление правого фланга позиции было просто необходимо, даже как мера превентивного характера, предваряющая решение Кутузова о возможности генерального сражения при Бородине.

Перемена отношения Кутузова к Бородинской позиции, а значит – и к возможности сражения на ней происходит 23 августа, после повторного обозрения им Бородинской позиции, чему способствовало также и прибытие на Бородинскую позицию полков Московской военной силы.

23 августа

Кутузов начал обозрение позиции с правого фланга. На высоте, близ уже срытой деревни Горки, возводилось полевое укрепление на 3 орудия; в 150 саженях ниже и наперерез Большой Смоленской дороги – другое укрепление на 9 орудий; подошва высоты была обнесена окопом под защитою пехоты.

Впереди село Бородино, занятое передовыми войсками, соединялось с позицией мостом через речку Колочу; в 40 шагах ниже по течению находился другой мост, плавучий; само село Бородино было приведено в оборонительное состояние: там были устроены «окопы для пехоты, баррикадирование входов в селение и засеки», а также «засады в домах селения».

В 250 саженях впереди (западнее) села Бородино, с правой стороны Большой Смоленской дороги, было устроено самое передовое укрепление Бородинской позиции, о котором едва ли упоминается в описаниях сражения, но которое отмечено на французском плане, снятом после сражения – пятиугольный редут на 4 орудия, прикрытый с севера ложементом для пехоты.

Такое расположение выдвинутого вперед и удаленного от основной позиции укрепления имело целью предупредить атаку Наполеона со стороны Большой Смоленской дороги, сделать ее более вязкой. Кроме того, усиление этого участка позиции отчасти парировало слабость нашего левого фланга, создавая здесь угрозу нападения уже с нашей стороны и вынуждая Наполеона держать на этом участке позиции значительную часть своих сил.

Вправо от Горок, вдоль крутых, местами неприступных, берегов Колочи тянулся наш правый фланг, на котором вовсю кипела работа по возведению многих укреплений.

«В сих работах употреблена была преимущественно милиция Смоленской губернии, которая шла за армией от самого Смоленска»,

– пишет Ф. Глинка. Возводимые здесь батареи «маскировались воткнутыми в землю деревьями».

Оконечность правого фланга выходила к долине Москвы-реки близ деревни Маслово, и здесь, на опушке Масловского леса возводилось самое мощное укрепление Бородинской позиции – три связанных друг с другом куртинами люнета, или так называемое «цепное укрепление», которое обеспечивало защиту фланга и тыла нашей позиции. Сам Масловский лес был окружен засеками.

Влево от Горок центр позиции отмечался высотой, господствующей над всей окружающей местностью. Она располагалась в 250 метрах впереди линии войск, на стыке 1-й и 2-й армий, и перед нею на картечный выстрел простиралось чистое поле, пересекаемое широким и глубоким оврагом, подходы к которому, с противоположной стороны, скрывал «весьма частый лес».

Кутузов распорядился поставить на этой высоте батарейную роту из 12 орудий от 2-й армии. Это была та самая Центральная батарея, более известная как батарея Раевского, пехота которого прикрывала ее в день сражения.

«Местность на всем протяжении до Семеновского благоприятствовала нам, – пишет принц Евгений Вюртембергский, участвовавший в обозрении позиции, – но, начиная отсюда, лощина, в которой протекает Семеновский ручей, становится доступнее и левый берег его, постепенно повышаясь, начинает господствовать над правым».

По этой причине было решено на высотах левого берега Семеновского оврага возвести несколько укреплений – они получили название Семеновских, или Багратионовых флешей.

Далее в направлении левого фланга наша позиция заметно ухудшалась. Узкое дефиле между верховьем оврага Каменка и лесом, охватывавшим этот фланг с левой стороны и с тыла, лишало расположенные здесь войска надлежащей поддержки и делало, по мнению многих, занятие этой части позиции ненужным и даже опасным. Багратион не мог не заметить Кутузову, что в настоящем положении его армия подвергалась величайшей опасности. Он обращал внимание на то, что южнее его позицию огибает Старая Смоленская дорога, по которой неприятель мог легко зайти к нему в тыл.

Кутузов отвечал, и в этом его поддержал Беннигсен, что «сия дорога могла легко быть защищаема нестроевыми войсками». Для усиления «некоторым образом» левого фланга Кутузов распорядился на высоте южнее деревни Шевардино построить редут. Было решено, что в случае неприятельского нападения сей фланг отступит к Семеновским флешам.

«Я не постигал, почему сему движению надлежало исполниться по нападении неприятеля, а не заблаговременно»,

– пишет Барклай. Едва ли кто-либо из присутствующих при обозрении позиции лиц находил расположение на ней нашей армии удовлетворительным, а сделанные Кутузовым распоряжения достаточными.

«Бородинская позиция давала возможность к довольно решительным движениям, об этом даже говорили; но мысль осталась без исполнения»,

– пишет принц Евгений Вюртембергский.

«23-го, еще при объезде позиции безошибочно можно было предвидеть, что главные усилия (неприятеля. – Прим. авт.) обращены будут против нашего левого фланга, не представлявшего на местности естественных препятствий, и, главное, потому что Старая Смоленская дорога пролегала вблизи него, – пишет П. Х. Граббе, адъютант Ермолова. – Несмотря на то, не было во 2-ю армию передано из первой хотя части шанцевого инструмента и других строительных средств, без пользы употребленных на укрепление правого фланга, и без того почти недоступного».

Наконец, Клаузевиц высказывает мысль, которая может служить выражением общего впечатления от обозрения Бородинской позиции:

«Положение в целом слишком привлекало французов к левому флангу, и правый фланг не мог отвлечь на себя их силы. Таким образом, занятие этой части позиции являлось лишь бесполезным распылением сил; гораздо лучше было бы, если бы правое крыло заканчивалось у Колочи в районе Горок, а остальное пространство до Москва-реки только наблюдалось бы или занималось демонстративно».

И здесь мы вплотную подходим к пониманию замысла Кутузова при Бородине.

Вот что писал он императору Александру тогда же, 23 августа после обозрения позиции:

«Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12-ти верстах вперед Можайска, одна из наилучших, которые только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить искусством. Желаю, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, тогда я имею большую надежду к победе».

Кутузов лукавит – позиция была совсем не из лучших, но он уже нашел в ней ту особенность, которая и определила его выбор, – это то самое «слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга» и которое он намерен был «исправить искусством».

Что же это было за «искусство»?

Это было искусство обмана, то есть то самое, к чему особенно наклонен был Кутузов в своем противоборстве с Наполеоном и в чем он вообще был очень даровит.

Мысль Кутузова была в том, чтобы привлечь удар Наполеона именно к своему левому флангу, рассчитанному на гибкое отступление; созданные здесь укрепления, идущие уступом одно за другим: Шевардинский редут, поддерживающая его с востока батарея, Семеновские флеши – призваны были «принудить неприятеля атаковать нас, сколь возможно, с большею для него потерею» и усиливали для Наполеона привлекательность обхода левого фланга Русской позиции по Старой Смоленской дороге.

Обратим внимание, Кутузов всерьез не озаботился тем, чтобы пресечь возможность продвижения неприятеля по этой дороге, ибо иррегулярные войска (по существу, войска дозорные), здесь поставленные, были явно недостаточной тому преградой. Кутузов по-настоящему дорожил этим шансом – уклониться от сражения.

Он так и пишет далее в своем донесении императору Александру:

«Но ежели он (неприятель – Прим. авт.), найдя мою позицию крепкою, маневрировать станет по другим дорогам, ведущим к Москве, тогда не ручаюся, что может быть должен идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся, и как бы то ни было, Москву защищать должно».

Вот она – сокровенная мысль Кутузова при Бородине – во что бы то ни стало сохранить армию как залог спасения Отечества. Правда, Кутузов, видимо, не ожидал, что сражение растянется на три дня, и что он вынужден будет после Шевардинского боя изменить первоначальное расположение своей армии, но то обстоятельство, что он тем не менее остался на Бородинской позиции говорит нам о том, что Кутузов был убежден в надежности своей позиции.

В тот же день, 23 августа, была «издана на завтрашний день диспозиция», которой Кутузов подтверждал свою готовность к генеральному сражению:

«Армии, присоединив к себе все подкрепления, от Калуги и Москвы прибывшие, ожидают наступления неприятельского при селе Бородине, где и дадут ему сражение».

Диспозиция фиксирует прямолинейное, вдоль Колочи, расположение войск; называет «левым флангом» позицию 7-го пехотного корпуса и 27-й пехотной дивизии, т. е. расположение всей 2-й армии Багратиона, которая стояла на протяжении от Центральной батареи до Шевардино, где располагалась 27-я пехотная дивизия Неверовского; и Кутузов заявляет в ней, что именно «в сем боевом порядке намерен привлечь на себя силы неприятельские и действовать сообразно его движениям».

Мы специально обращаем на это внимание, чтобы лишний раз подчеркнуть, что Шевардинская позиция не являлась отделённым от основной позиции участком, а была оконечностью левого фланга первоначальной позиции Русской армии при Бородине. Левый фланг, согласно диспозиции, находился под командою г.-л. А. И. Горчакова 2-го.

В этот день во всём расположении Русской армии уже кипела работа: возводились укрепления с помощью ополченцев, строились мосты и спуски для лучшего сообщения между войсками, рубились просеки и засеки в лесу на флангах позиции.