| Диктатура | ||||

| Германский рейх | ||||

| нем. Deutsches Reich (1933—1943) нем. Großdeutsches Reich (1943—1945) |

||||

|

||||

|

Девиз: «нем. Ein Volk, ein Reich, ein Führer («Один народ, одна империя, один вождь»)» |

||||

|

Гимн:

Песня Хорста Весселя |

||||

|

Военные администрации |

||||

|

↓ ↓ 24 марта 1933 — 23 мая 1945 |

||||

|---|---|---|---|---|

| Столица | Берлин | |||

| Крупнейшие города | Берлин, Вена, Гамбург, Мюнхен | |||

| Язык(и) | немецкий | |||

| Религия | светское государство[2] | |||

| Денежная единица | рейхсмарка | |||

| Гимн | Песнь немцев | |||

| Площадь |

633 786 км² (1938) 696 265 км² (1941) |

|||

| Население |

90 млн (4 % населения Земли на 1941 год) |

|||

| Форма правления | Республика с монархическим элементом (фактически — авторитарная диктатура)[3]. | |||

| Главы государства | ||||

| Фюрер | ||||

| • 1934—1945 | Адольф Гитлер | |||

| Рейхспрезидент | ||||

| • 1925—1934 | Пауль фон Гинденбург | |||

| • 1945 | Карл Дёниц | |||

| Рейхсканцлер | ||||

| • 1933—1945 | Адольф Гитлер | |||

| • 1945 | Йозеф Геббельс | |||

| • 1945 | Иоганн фон Крозиг | |||

| Предшественники и преемники | ||||

|

Тре́тий рейх (нем. Drittes Reich — Третья империя, Третья держава, Третье государство) — неофициальное название Германского рейха с 24 марта 1933[5][6] по 23 мая 1945 года, когда Германия находилась под властью Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Официальное название немецкого государства с 18 января 1871 по 26 июня 1943 года — Deutsches Reich (Германский рейх). Официальное название с 26 июня 1943 по 23 мая 1945 года — Großdeutsches Reich (Великогерманский рейх). Слово «рейх», обозначающее земли, подчинённые одной власти, обычно переводится как «государство», иногда как «империя» или «держава» (в зависимости от контекста). В литературе и историографии Третий рейх часто обозначается также как нацистская Германия или фашистская Германия.

Германия в этот период представляла собой тоталитарное государство с однопартийной системой и доминирующей идеологией (национал-социализмом), контролю подвергались все сферы жизни общества. Третий рейх неразрывно связан с личностью лидера НСДАП Адольфа Гитлера, который был бессменным главой государства (официальный титул — «фюрер и рейхсканцлер») вплоть до своей смерти 30 апреля 1945 года.

Содержание

- 1 Термин

- 1.1 Происхождение термина

- 1.2 Мистические коннотации

- 2 История

- 2.1 Ликвидация федеративного устройства

- 2.2 Запрет КПГ и СДПГ

- 2.3 Нацификация

- 2.4 Экономика до и во время войны

- 2.5 Вторая мировая война

- 3 Административно-территориальное устройство

- 4 Государственное устройство

- 5 Правовая система

- 6 Вооружённые силы

- 7 Символика

- 8 Нацистская идеология

- 9 Нацистская пропаганда

- 10 Внешняя политика

- 10.1 Немецко-американские отношения

- 11 Наука и техника при нацизме

- 12 Религия

- 13 Спорт

- 13.1 XI летняя Олимпиада

- 14 Культура

- 14.1 Праздники

- 14.2 Искусство

- 14.2.1 Живопись

- 14.2.2 Скульптура

- 14.2.3 Архитектура

- 14.3 Литература

- 14.4 Театр

- 14.5 Кинематограф

- 14.6 Музыка

- 14.7 Награды

- 14.8 Радиовещание

- 15 См. также

- 16 Примечания

- 17 Литература

- 17.1 Ссылки

Термин

Происхождение термина

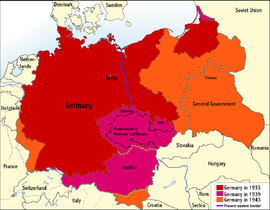

Карта нацистской Германии из советского карманного Атласа мира 1940 г. Генерал-губернаторство подписано как «Область Государственных Интересов Германии»

Основная статья: Рейх

Немецкое слово «рейх» (нем. Das Reich) может переводиться на русский и как «государство», и как «империя», но ближе всего оно к понятию «держава». В немецком языке оно также употребляется мистически в значении «царство»: Dein Reich komme — «Да приидет Царствие Твое»[7]. Первоначально этим термином немцы обозначали Римскую Империю, затем «Священную Римскую Империю германской нации», откуда пошло употребление термина в смысле общегерманского государства, объединяющего немецкие земли (по этой причине «Рейхом» официально именовалась и Веймарская Республика). Понятие «Третий рейх», которое изначально носило мистический характер («Третье царство») и употреблялось в хилиастических ересях и радикальных протестантских доктринах конца Средневековья — начала Нового Времени, в политическом смысле ввёл придерживавшийся националистических взглядов немецкий писатель и переводчик Артур Мёллер ван ден Брук, который назвал так свою книгу, выпущенную в 1923 году. Согласно Мёллеру ван ден Бруку, первым рейхом была Священная Римская империя германской нации (962—1806). Вторым рейхом — Германская империя, провозглашённая в 1871 году и ликвидированная в 1918 году. Третий рейх — идеальное пангерманское государство, которое должно прийти на смену слабой Веймарской республике.

Гитлер перенял идею Третьего рейха от Мёллера ван ден Брука, который, впрочем, был невысокого мнения о Гитлере и покончил с собой в 1925 году[8].

Мистические коннотации

Третий рейх нередко называют «Тысячелетним рейхом» (нем. Tausendjähriges Reich). Это название вошло в употребление после выступления Гитлера на партийном съезде в Нюрнберге в сентябре 1934 года. «Тысячелетний рейх» Гитлера перекликается с христианским мистицизмом. В частности, тысячелетнее царство упоминается в Откровении Иоанна Богослова:

- И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.

На толковании этого отрывка основано учение хилиазм. Одним из его ярких представителей был живший в XII веке монах Иоахим Флорский, который разработал учение о трёх царствах: ветхозаветном Царстве Бога Отца, современном Царстве Бога Сына и грядущем идеальном Царстве Святого Духа. Царство Святого Духа и должно было стать тысячелетним царством[9].

Эта идея Иоахима Флорского дожила до Нового Времени, сыграв видную роль, в частности, во время Реформации. Идея Мёллера ван ден Брука содержала именно эти мистические коннотации с идеей Иоахима Флорского о Третьем Царстве как высшей и завершающей точке человеческой истории. Сам ван ден Брук писал: «Идея Третьего рейха есть идея мировоззренческая, выходящая за рамки действительности. Не случайно все представления, возникающие в связи с этим понятием, в связи с самим названием „Третий рейх“… на редкость туманны, полны чувства, неуловимы и абсолютно потусторонни». Нацистский редактор одного из изданий книги Брука, Ханс Шварц, указывает в свою очередь, что «для всех людей, пребывающих в постоянных исканиях, Третий рейх обладает легендарной силой»[7].

Третий рейх, в концепции Мёллера ван ден Брука — это кульминация «младоконсервативной революции», утопическое царство всеобщей красоты и гармонии, противостоящее современной либерально-индустриальной цивилизации, с сакральным центром мира и храмом для обожествленной нации. При этом Священная Римская империя мыслилась как тезис, империя Бисмарка — как антитезис, а Третий рейх — как синтез. Грядущий Третий рейх должен взять все лучшее у своих предшественников, а также в идеалах революционеров-социалистов и консерваторов-националистов, и на основе консервативных национальных ценностей примирить существующие в Веймарской Германии антагонизмы. Существует мнение, что на эту концепцию Мёллера ван ден Брука кроме идей Иоахима Флорского оказала влияние также славянофильская концепция «Третьего Рима», как она изложена у Достоевского (которым Мёллер ван ден Брук очень интересовался и специально занимался). Мёллер ван ден Брук также указывал на необходимость для германской нации внешней экспансии[10].

История

| Национал-социализм |

| Основные понятия |

|

| Идеология |

|

| История |

|

| Персоналии |

|

| Организации |

|

| Нацистские партии и движения |

|

| Родственные понятия |

|

|

|

п • о • р |

Мировой экономический кризис 1929 года стал началом конца Веймарской республики. Уже летом 1932 года количество безработных достигло 6 миллионов. Политическая ситуация в стране сильно радикализировалась. Росло число сторонников коммунистической партии Германии — на выборах 1932 года компартия получила наибольший результат за всю её историю (с 1919 г. по 1933 г.) — 16,9 % голосов. В то же время усиление роли компартии входило в противоречие с интересами крупного капитала. Однако выросла популярность и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

В июле 1932 года национал-социалисты собрали 37 % голосов — больше всех остальных партий. Но и этого не хватало для того, чтобы создать правительство. Поэтому были назначены повторные выборы на ноябрь 1932 года, на которых НСДАП получила ещё меньше голосов — 34 %. В течение 1932 года президент Гинденбург неоднократно предлагал Гитлеру войти в правительство, в том числе предлагал ему занять пост вице-канцлера. Но он соглашался только на пост рейхсканцлера, а также требовал пост рейхсминистра внутренних дел одному из членов НСДАП и себе как главе правительства чрезвычайных полномочий. Только в конце января 1933 года Гинденбург согласился на эти условия Гитлера.

30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.

Ликвидация федеративного устройства

Веймарская конституция установила в Германии федеративное устройство, территория страны была разделена на области (земли), которые имели собственные конституции и органы власти. Уже 7 апреля 1933 года был принят Второй закон «Об унификации земель с рейхом» (нем. Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich), по которому в землях Германии вводился институт имперских наместников (рейхсштатгальтеров, Reichsstatthalter). Задачей наместников было руководство местными органами власти, для чего им были предоставлены чрезвычайные полномочия (в том числе право роспуска ландтага, роспуска и формирования земельного правительства во главе с министром-президентом). Законом «О новом устройстве рейха» (Gesetz über den Neuaufbau des Reichs) от 30 января 1934 года суверенитет земель был ликвидирован, ландтаги во всех землях были распущены. Германия стала унитарным государством. В январе 1935 года имперские наместники стали постоянными представителями правительства в землях. 1 апреля 1937 года Любек потерял статус вольного города и был включён в состав Шлезвиг-Гольштейна.

Рейхсрат (верхняя палата германского парламента, орган представительства земель по Веймарской конституции) сначала был практически полностью лишён полномочий, а в феврале 1934 года ликвидирован. В этом же году были упразднены крейстаги и гемайндераты.

Запрет КПГ и СДПГ

В феврале 1933 года компартия была запрещена (предлогом для этого стал поджог рейхстага 27 февраля 1933 года, в котором обвинили коммунистов), а против её активистов были начаты репрессии. 3 марта 1933 был арестован председатель КПГ Тельман. Из 300 тысяч членов КПГ (на начало 1933 года) около половины подверглись преследованиям, были брошены в тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч убиты.

В подполье коммунисты вместе с социал-демократами вели борьбу против нацистского правительства в рамках антинацистского Движения Сопротивления. В июле 1943 года по инициативе ЦК КПГ на территории СССР был создан национальный комитет «Свободная Германия».

1 февраля 1933 года рейхстаг был распущен. Декрет рейхспрезидента «О защите немецкого народа» от 4 февраля 1933 года стал основанием для запрета оппозиционных газет и публичных выступлений. Использовав в качестве предлога поджог Рейхстага 27 февраля, Гитлер приступил к массовым арестам. Ввиду нехватки мест в тюрьмах, были созданы концентрационные лагеря. Были назначены перевыборы.

Из выборов в рейхстаг, проходивших 5 марта 1933 года, НСДАП вышла партией-победительницей. Голоса, поданные за коммунистов, были аннулированы. Новый рейхстаг на своём первом заседании 23 марта задним числом одобрил чрезвычайные полномочия Гитлера.

Нацификация

Часть интеллигенции бежала за границу. По закону от 14 июля 1933 года все[11] партии, кроме нацистской, были запрещены. Однако, активисты правых партий не только не были арестованы, но многие из них вошли в состав НСДАП. Профсоюзы были распущены и запрещены. Вместо них был создан Германский трудовой фронт во главе с одним из соратников Гитлера, рейхсляйтером Робертом Леем. Забастовки были запрещены.

В конце июня 1934 года Гитлер ликвидировал высшее руководство Штурмовых отрядов СА во главе с начальником штаба Эрнстом Рёмом, требовавшим «второй революции», социалистической по духу, и создания «народной армии». Гитлер обвинил руководство СА в измене родине и объявил их врагами государства. В этих событиях, получивших название «Ночь длинных ножей», было ликвидировано немалое число неугодных нацистам людей, не имевших отношения к СА и его руководству. Так был убит бывший рейхсканцлер Курт фон Шлейхер и бывший заместитель Гитлера по партии Грегор Штрассер.

Благодаря окончанию Великой депрессии, уничтожению всякой оппозиции и критики, ликвидации безработицы, пропаганде, игравшей на национальных чувствах, а позднее — территориальным приобретениям, Гитлер увеличил свою популярность. Кроме того, он добился крупных успехов в экономике. В частности, при Гитлере Германия вышла на первое место в мире по производству стали и алюминия.

В 1936 году был заключён Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. В 1937 году к нему присоединилась Италия, в 1939 году — Венгрия и Испания.

9 ноября 1938 года произошёл погром евреев, известный под названием «Хрустальная ночь». С этого времени начались массовые аресты и уничтожение евреев[12].

В 1938 году в состав рейха вошла Австрия (см. Аншлюс), в октябре 1938 года — Судеты, а в марте 1939 — Чехословакия (см. Мюнхенское соглашение).

На следующий день, после так называемого «мюнхенского сговора», между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении (1938 г.); схожая декларация Германии и Франции была подписана чуть позже.

В 1939 году Германия заключила с СССР Договор о ненападении и Договор о дружбе и границах. Советско-германские политические отношения получили развитие также в торговой и военно-технической сфере.

В сентябре 1940 года Германия заключила с Японией и Италией Тройственный пакт, к которому в качестве новых членов стран «оси» затем присоединились их союзники и марионеточные государства. В ноябре 1940 года Германия предложила Советскому Союзу войти в число держав «оси». Советское правительство дало согласие при условии отнесения к сфере интересов СССР Румынии, Болгарии и Турции[13], однако эти требования были отвергнуты германской стороной.

Экономика до и во время войны

Успех нацистов в первые годы правления опирался на достижения Адольфа Гитлера во внешней политике, которые обеспечили не только бескровные завоевания, но и экономическое возрождение Германии.

Подобные успехи в партийных кругах и даже среди некоторых зарубежных экономистов расценивались как чудо. Хотя не последнюю роль, а возможно одну из определяющих, также сыграли многомиллиардные инвестиции западных стран в экономику третьего рейха, позволившие в сравнительно короткий отрезок времени возродить промышленность страны, оказавшуюся в тяжелой ситуации после поражения Германии в первой мировой войне. Безработица, проклятие послевоенной Германии, сократилась с 6 миллионов чел. в 1932 году до неполного миллиона спустя четыре года. В период с 1932 по 1937 год промышленное производство возросло на 102 %, удвоился доход. Промышленность развивалась все быстрее. В течение первого года правления нацистов экономическая политика, которая в значительной мере определялась Ялмаром Шахтом (Адольф Гитлер практически не вмешивался), сводилась к усилиям трудоустроить всех безработных путём резкого увеличения фронта общественных работ и стимулирования частного предпринимательства. Безработным предоставлялся государственный кредит в виде специальных векселей. Значительно снизились налоги для компаний, которые расширяли капитальные вложения и обеспечивали стабильный рост занятости.

Но настоящей основой возрождения Германии было перевооружение, на которое с 1934 года нацистский режим направил усилия предпринимателей и рабочих, совместив их с усилиями военных. Экономика Германии, которая именовалась нацистами «военной экономикой», была целенаправленно организована так, чтобы функционировать во время войны и в мирное время, ориентированной на войну. Умение Ялмара Шахта устраивать финансовые дела было направлено на оплату подготовки Германии к войне. Печатание банкнот было лишь одной из его уловок. Шахт проворачивал махинации с валютой так ловко, что, как подсчитали иностранные экономисты, немецкая марка одно время обладала 237 различными курсами сразу. Он заключал поразительно выгодные для Третьего рейха товарообменные сделки с десятками стран и, к удивлению ортодоксальных экономистов, успешно демонстрировал, что, чем больше ты должен стране, тем шире можешь развернуть с ней бизнес. Возрожденная Шахтом экономика с 1935 по 1938 год использовалась исключительно для финансирования перевооружения и оценивалась в 12 миллиардов марок.

В 1936 году в связи с разработкой и передачей четырёхлетнего плана под жесткий контроль Германа Геринга, который стал вместо Шахта «диктатором» экономики, хотя был в этой области таким же невеждой, как Гитлер, Германия перешла к системе тотальной военной экономики. Целью четырёхлетнего плана было превратить за 4 года Германию в страну, которая могла обеспечивать себя всем необходимым в случае войны и её не смогла бы удушить военная блокада. Импорт был сокращен до минимума, был введен жесткий контроль за ценами и размером заработной платы, дивиденды ограничивались 6 % годовых, строились огромные заводы по производству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции из собственного сырья. Были построены гигантские заводы Германа Геринга, производившие сталь из исключительно местной руды. Немецкая экономика была полностью мобилизована на нужды войны, а промышленники, доходы которых резко подскочили, превратились в механизмы военной машины. Деятельность Шахта была скована ограничениями и огромной отчетностью.

В 1937 году Ялмара Шахта сменил Вальтер Функ, сначала на посту министра экономики, а в 1939 году на посту президента Рейхсбанка. В общем и целом к началу Второй мировой войны Германия на полных парах разогнала свою экономику, но несмотря на это Третий рейх оказался не готовым к продолжительным военным действиям. Снабжение сырьём было сильно ограничено. Размеры военного производства были самыми минимальными. Положение с рабочей силой на всем протяжении войны было неудовлетворительным как в количественном, так и в качественном отношении.[источник не указан 167 дней] Но несмотря на все проблемы, благодаря немецкой организованности и тотальному контролю госаппарата, экономику удалось поставить на нужные рельсы. В течение всех лет войны, до 1945 года, военное производство неуклонно росло. Также с годами росла доля военной промышленности, в 1940 году менее 15 % от валовой продукции, в 1941 году 19 %, в 1942 году 26 %, в 1943 году 38 %, в 1944 году 50 %[14].

В техническом отношении финансирование вооружений было доведено в Германии до очень высокого уровня. Что же касается управления и организации экономики, а также проведения валютной политики, то здесь было допущено немало ошибок. Хотя доля налогов в покрытии общих военных расходов была большей, чем в первую мировую войну, разрешить проблему избыточной покупательной способности все же не удалось. Метод кредитования, превращавшего вкладчика на 90 % в государственного кредитора, привел к систематически увеличивающемуся перевесу краткосрочных долгов, к росту инфляции и к разрушению всех основ данной системы финансирования. Подводя итоги деятельности экономической системы Третьего рейха, можно смело сказать, что подобное экономическое возрождение послевоенной Германии 30-х годов, стало возможно в основном благодаря тотальному контролю над всеми аспектами жизни немецкого народа, ужесточению законодательства и принудительному труду[15][16], но «разогнав локомотив, конструкторы не рассчитали тормоза».

До самого начала Великой Отечественной войны Германия имела с СССР серьёзное экономическое и военно-техническое сотрудничество.

Вторая мировая война

1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. Великобритания и Франция объявили войну Германии. В течение 1939—1941 годов Германия разгромила Польшу, Данию, Норвегию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию, Францию, Грецию, Югославию. 22 июня 1941 года Германия вторглась на территорию Советского Союза и заняла часть его территории.

В Германии росла нехватка рабочей силы. На всех оккупированных территориях велась вербовка вольнонаёмных остарбайтеров. На славянских территориях принудительно производился массовый вывоз работоспособного населения. Во Франции также осуществлялся принудительный набор рабочих, чьё положение в Германии было промежуточным между положением вольнонаёмных и заключённых.

Тем не менее, установка на неиспользование немецких женщин на производстве продолжала действовать, и они лишь в незначительном количестве отвлекались от домашнего хозяйства. В то же время интенсивно использовалась привозная рабочая сила. Так уже в августе 1944 года в Германии в разных областях хозяйства работало около 8 миллионов иностранцев. В промышленности их число составляло четверть от общего количества. Большинство (почти треть) — 2,5 миллиона были гражданами СССР, 1,7 миллиона — поляки, 1,3 миллиона — французы, 600 000 — итальянцы. 2 миллиона работников были военнопленными и 650 000 — заключенными концентрационных лагерей, в большинстве — евреями, работавшими в военной промышленности. Около половины работников из Советского Союза и Польши были женщинами, средний возраст которых был около 20 лет[17].

После поражения Германии значительное количество рабочих было возвращено администрацией союзников на родину, в том числе Советский Союз. В организации репатриации большую роль играл английский юрист Дин (Dean), ставший затем обвинителем на Нюрнбергском процессе[18], способствовавший перенаправлению миллионов жителей Восточной Европы в Советский Союз[19].

На оккупированных территориях был установлен режим устрашения. Немедленно началось массовое уничтожение евреев, а в некоторых районах (главным образом, на территории СССР) — и уничтожение местного нееврейского населения в качестве профилактики партизанского движения. На территории Германии и некоторых оккупированных территориях росло число концентрационных лагерей, лагерей смерти и лагерей военнопленных.

Методы террора, применяемые немецкой администрацией на оккупированных территориях, исключали возможность сотрудничества с местным населением, вызвали рост партизанского движения в Польше, Белоруссии и Югославии. Постепенно партизанская война развернулась также на других занятых территориях СССР и славянских стран, а также в Греции и Франции. В Дании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге оккупационный режим был мягче, поэтому антинацистских выступлений было меньше. Отдельные подпольные организации действовали также в Германии и Австрии.

20 июля 1944 года группой генералов вермахта была произведена неудачная попытка антинацистского переворота с покушением на Гитлера. Этот заговор позже был назван «Заговором Генералов». Многие офицеры были казнены, даже те, которые имели лишь косвенное отношение к заговору.

В 1944 году нехватку сырья стали ощущать и немцы. Авиация стран антигитлеровской коалиции бомбила города. Дальняя бомбардировочная авиация Советского Союза совершала регулярные налеты на Берлин, Данциг и Кенигсберг, подвергала бомбардировке города сателлитов Германии в восточной Европе и прежде всего в Румынии и Венгрии. Авиацией Англии и США почти полностью были разрушены Гамбург и Дрезден. Из-за больших потерь личного состава в октябре 1944 года был создан фольксштурм, в который мобилизовали местных жителей, в том числе стариков и юношей. Были подготовлены отряды «Вервольф» для будущей партизанско-диверсионной деятельности.

8 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, перед Советской стороной в Берлине (Карлсхорст). 9 мая было объявлено днём прекращения военных действий[17]. Затем, 23 мая во Фленсбурге, было арестовано правительство Третьего рейха.

Административно-территориальное устройство

Административное деление рейха и зависимых территорий в 1944 году.

Территория Третьего Рейха делилась на 17 земель (Land) (с 1937 г. — 16), земли на районы (Landkreis) и города земельного подчинения (Stadtkreis), районы на общины (Landgemeinde) и города (Stadtgemeinde).

Во главе земель стояли имперские наместники (Reichsstatthalter), исполнительными органами земель являлись земельные правительства (Landesregierung), состоящие из премьер-министра (Ministerpräsident) и земельных министров (Landesminister), назначавшееся имперским наместником, сельские районы управлялись ландратами (Landrat), назначавшиеся имперскими наместниками, городские районы и городские общины — бургомистрами (Buergermeister), сельские общины — старостами (Gemeindevorsteher), назначавшиеся ландратами. До 30 января 1934 года существовали законодательные органы земель — земельные сеймы (Landtag), до 30 января 1935 года представительные органы районов — районные сеймы (Kreistag), городов — городские собрания депутатов (Stadtverordnetenversammlung), общин — общинные представительства (Gemeindevertretung).

Территории, включённые в состав рейха в ходе территориально-политической экспансии и населённые преимущественно этническими немцами, входили в состав рейха в статусе рейхсгау — имперских округов. На семь рейхсгау была разделена Австрия, отдельными рейхсгау стали Судетская область, область Рейхсгау Данциг — Западная Пруссия и Вартеланд (польская область с центром в Познани). На большой части территории Чехии было создано зависимое государственное образование Протекторат Богемии и Моравии (с 1939 года). Во главе протектората стоял рейхспротектор, назначаемый непосредственно Гитлером. После оккупации Польши на её территории было образовано Генерал-губернаторство, не входившее в состав рейха.

На другой части оккупированных территорий создавались зависимые административно-территориальные образования другого типа — рейхскомиссариаты. Всего было создано 5 рейхскомиссариатов, ещё 4 планировалось к созданию.

Фактически созданные рейхскомиссариаты:

- Рейхскомиссариат Нидерланды (1940—1945)

- Рейхскомиссариат Норвегия (1940—1945)

- Рейхскомиссариат Украина (1941—1944)

- Рейхскомиссариат Остланд (1941—1944)

- Рейхскомиссариат Бельгия-Северная Франция (1944)

Планируемые рейхскомиссариаты:

- Рейхскомиссариат Московия

- Рейхскомиссариат Дон-Волга

- Рейхскомиссариат Кавказ

- Рейхскомиссариат Туркестан

Государственное устройство

Глава государства и правительства — Фюрер и рейхсканцлер германского народа (Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes), до 2 августа 1934 года существовала должность рейхспрезидента (Reichspräsident), избираемого народом, исполнительный орган — имперское правительство (Reichsregierung), состоявшее из рейхсканцлера и министров (Reichsminister), назначавшихся рейхсканцлером, могло издавать законы, законодательный орган — Рейхстаг (Reichstag), избирался народом на безальтернативных выборах (в 1933 году на альтернативных), и до 14 февраля 1934 года Рейхсрат (Reichsrat), назначавшийся земельными правительствами.

Единственная легальная партия — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), до 14 июля 1933 года существовали также консервативная монархическая — Германская национальная народная партия, либеральная реваншистская — Германская народная партия, консервативная демократическая — Германская партия центра, либеральная демократическая — Радикально-демократическая партия.

Кандидат юридических наук, ассистент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного университета Д. М. Худолей высказывая мнение о том, что «республикой с монархическим элементом является любая диктатура», указывает, то «диктатуры А. Гитлера, Ф. Франко являются примерами республик с монархическим элементом», поскольку подобного рода государства являются республиками лишь формально, в то время как их правители пожизненно осуществляют свои полномочия при полном отсутствии механизма привлечения к политической или юридической ответственности[3].

Правовая система

Высшая судебная инстанция — Имперский суд (Reichsgericht), суды апелляционной инстанции — высшие земельные суды (Oberlandesgericht), суды первой инстанции — земельные суды (Landgericht), низшее звено судебной системы — участковые суды (Amtsgericht), высшая судебная инстанция административной юстиции — Имперский административный суд (Reichsverwaltungsgericht), суды апелляционной инстанции административной юстиции — высшие земельные административные суды (Oberlandesverwaltungsgericht), суды первой инстанции административной юстиции — земельные административные суды (Landesverwaltungsgericht), высшая судебная инстанция военной юстиции — Имперский военный суд (Reichskriegsgericht), суды апелляционной инстанции административной юстиции — высшие военные суды (Oberkriegsgericht), суды первой инстанции административной юстиции — военные суды (Kriegsgericht), суд политической юстиции — народный суд (Volksgericht).

Вооружённые силы

- Сухопутные силы — «Оборонные силы» (нем. Heer)

- Военно-морские силы — «Военный флот» (нем. Kriegsmarine)

- Военно-воздушные силы — «Воздушная охрана» (нем. Luftwaffe)

Комплектовались на основе всеобщей воинской повинности.

Символика

Символами нацистской власти являлись имперские орлы со свастикой.

- Флаг нацистской Германии

- Герб нацистской Германии

- Гимн нацистской Германии

- Нацистское приветствие

- Свастика

Нацистская идеология

- Расизм, антисемитизм, реваншизм, крайний национализм, нордицизм, расовая гигиена (евгеника);

- Антимарксизм, антикоммунизм, антибольшевизм, мистицизм, неприятие демократии;

- Тоталитаризм, милитаризм, принцип вождизма;

- Идея и политика расширения «жизненного пространства», главным образом за счёт военной экспансии («Жизненное пространство на Востоке»).

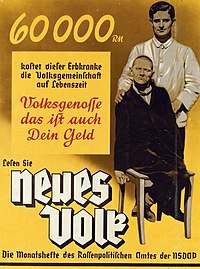

Нацистская пропаганда

Наглядная пропаганда в Германии, 1938 г. (Нюрнберг, настенная фреска). Фото 2010 года.

Пропаганда играла важную роль для нахождения поддержки НСДАП у населения во времена борьбы за власть, однако Третий рейх, просуществовавший всего 12 лет, не мог держаться только на пропаганде. В нацистской Германии она не была единственным столпом, на который опирался режим, как это нередко считается. Революционная претенциозная задача нацистского режима состояла в том, чтобы достичь «народного сообщества» (Volksgemeinschaft) и истинной гармонии классов, чему и была посвящена главная задача пропаганды. Но тем не менее, успех пропаганды не стоит измерять исключительно в её возможностях радикальным образом менять взгляды и отношение общества. Порой она не только трансформировала взгляды, но и укрепляла уже существовавшие. И для того, чтобы пропаганда была наиболее эффективной, она должна была с предельной осторожностью применена к тем, чьи взгляды уже частично были каким-либо образом искажены, направляя их в нужное русло[20]. НСДАП, являясь по классовому составу партией трудящихся, опиралась на общепризнаваемые и ныне ценности, связанные с трудовыми заслугами личности и их непосредственного влияния на общественное признание её как члена общества. И использовала это в своей пропагандистской деятельности. При этом основными проводниками идеологии была интеллигенция (учителя).

О влиянии нацистской пропаганды говорят следующие данные: по отношению ко всему населению рабочие-члены НСДАП составляли 5,1 %, от 46,3 % всех трудящихся. Служащие — (Angestellte) соответственно 12 % и 12,5 %; учителя (Lehrer) — 29,4 % и 0,9 %; чиновники (Beamte) — 18,7 % и 3,7 %;предприниматели (Selbständige) — 14,9 % и 9,8 %; крестьяне — 12 % и 6,6 %; прочие — 1,2 % и 20,2 %. В результате от всех трудящихся члены НСДАП составляли 7,3 %, а от всего населения − 3,8 %.

Социальный состав самой партии был таков: рабочие составляли в ней 30,3 %, то есть, были наиболее представительной социальной группой, что соответствовало названию партии — Национал-Социалистическая Немецкая Рабочая Партия. Процент служащих составлял 19,4 %; учителей — 3,4 %; чиновники представляли собой 9 % состава партии; предприниматели — 19 %; крестьяне — 10,2 %; прочие — 3,2 %. Трудящиеся всех профессий составляли 94,5 % от общего числа партийцев, которых было на 1 января 1935 года 2 495 000 человек. Больше за всё время существования НСДАП подобная статистика не публиковалась[21].

Внешняя политика

Внешнюю политику нацистской Германии можно условно разделить на три периода.

Первый период (1933—1936) был связан с укреплением власти НСДАП, нацификацией всех сфер жизни в Германии и накоплением внутренних резервов для подготовки к реваншу за поражение в Первой мировой войне. Прежде всего речь идёт о ревизии Версальского мирного договора в плане реализации курса Адольфа Гитлера на достижение военного паритета с ведущими мировыми державами. Уже 14 октября 1933 года Германия объявила о выходе из Лиги Наций. В январе 1935 года в результате плебисцита Германии был возвращён Саар, который до этого находился под протекторатом Лиги Наций, а в марте Гитлер заявил о разрыве Версальского договора и о восстановлении всеобщей воинской повинности, то есть о создании регулярной армии рейха — вермахта, включая люфтваффе. 18 июня того же года было заключено германо-британское морское соглашение. В 1936 году германская армия вступила в демилитаризованную Рейнскую область. В том же году в связи с гражданской войной в Испании была создана ось «Берлин — Рим» и заключён Антикоминтерновский пакт с Японией[14].

Второй период приходится на 1936—1939 годы, когда руководство нацистской Германии, не прибегая к прямой военной конфронтации, под предлогом борьбы с коммунистической угрозой начало вводить силовую составляющую в свою внешнюю политику, постоянно вынуждая международных контригроков идти на уступки и соглашательство. В эти годы нацистской Германией был создан плацдарм для будущей войны[14]: в марте 1938 года был осуществлён аншлюс Австрии[22], в сентябре 1938 — марте 1939 года к Германии была присоединена Чехия (Мюнхенское соглашение 1938 года) и Клайпедский край.

Третий период включает в себя Вторую мировую войну от нападения на Польшу до безоговорочной капитуляции в 1945 году. Развязав войну, нацистское руководство включало некоторые из завоёванных территорий непосредственно в состав Германии, тогда как на остальных территориях были созданы либо намечались к созданию подконтрольные ей генерал-губернаторство, рейхспротекторат, рейхскомиссариаты, колонии, а также марионеточные государства. В результате военной кампании 1939 года были присоединены Вольный город Данциг и часть польских территорий[23], в 1941 году был аннексирован Люксембург (присоединение различных территорий продолжалось и позже). Первые годы Второй мировой войны были для Германии весьма успешными, к 1942 году под её контролем находилась большая часть континентальной Европы (кроме Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции), часть территорий была оккупирована, часть представляла собой де-факто зависимые государственные образования (например, Хорватия), исключение составляли Болгария и Финляндия, которые, будучи союзниками Германии, проводили лишь отчасти самостоятельную политику[24]. Однако в 1943 году наступил перелом в боевых действиях в пользу антигитлеровской коалиции, в январе 1945 боевые действия перенеслись на довоенную территорию Германии. Третий рейх прекратил своё существование после роспуска союзниками Фленсбургского правительства 23 мая 1945 года, которое возглавлял рейхспрезидент Карл Дёниц.

Немецко-американские отношения

Как писал Эрнст Ганфштенгль, «внешняя политика [Гитлера] основывалась на ограничениях, которые налагает сухопутная война, и мне так и не удалось никого убедить в том, что Америка является неотъемлемым фактором европейской политики». До самого конца войны Гитлер не интересовался проблемой участия США в войне. Американские послы в Берлине, Уильям Додд и Хью Вильсон не служили для Гитлера источниками сведений о своей стране. Они не встретили теплого приема как послы, а Додд к тому же вызывал у Гитлера особую неприязнь. При этом Гитлер относился к США негативно, заявляя, что «Прикрываясь разговорами о демократии, страной правят кучка толстосумов… массовая коррупция и продажные законы». Единственное, что производило впечатление на Гитлера, – это достижения американской экономики, науки и архитектуры. Что касается архитектуры, то фюрер требовал от посольства в Америке, чтобы оно присылало ему фотографии американских архитектурных сооружений, особенно в Вашингтоне. Хорошо известен его интерес к автомобилям, который заставлял его восхищаться американской автомобильной промышленностью и ее живым символом, Генри Фордом. «Он создавал свои машины для широких масс, – заявил фюрер в интервью «Нью-Йорк таймс» в 1933 году. – Он больше всех сделал для уничтожения классовых различий».

Наука и техника при нацизме

В Германии существовал огромный научный сектор в системе высших учебных заведений, к которому принадлежали университеты и высшие технические учебные заведения. Сюда же входили и научно-исследовательские институты «Общество кайзера Вильгельма». Все эти учреждения организационно подчинялись министерству науки, воспитания и просвещения. В этой сети, охватывавшей тысячи ученых, имелся научно-исследовательский совет, который состоял из представителей различных областей науки (физики, химии, горного и литейного дела, медицины и т. д.). Каждый член научного совета являлся руководителем отдельной группы ученых единого профиля и должен был направлять планирование и научно-исследовательскую деятельность этой группы. Наряду с такой учебной научно-исследовательской организацией существовала абсолютно независимая промышленная научно-исследовательская организация, или, так называемый, «сектор», огромное значение которого стало ясно в общем только после того, как союзники в 1945 году присвоили себе результаты его научно-исследовательской деятельности. Сюда относились лаборатории предприятий, например концернов «Фарбен», «Цейсс», «Сименс», «Осрам», «Телефункен» и многие другие, которые, располагая крупными средствами, высококвалифицированными специалистами и аппаратурой, отвечающей современным техническим требованиям, могли работать с большей производительностью, чем институтские лаборатории, не имевшие зачастую самого необходимого, чтобы осуществлять научные изыскания[источник не указан 2455 дней].

Более того, после прихода к власти нацистов в результате программы по «проверке мировоззрения» из высших учебных заведений Германии было уволено более 1500 доцентов. Что, по мнению самих немецких учёных, лишь повредило координации научно-исследовательской деятельности в государственном масштабе. Хотя на практике отдельные промышленные лаборатории добились большего успеха, чем исследовательские группы высших учебных заведений, до того как пришедшие к власти нацисты изменили существовавшие до них порядки. Научно-исследовательская организация промышленности являлась независимой структурой, не нуждавшаяся в помощи министерств, государственного научно-исследовательского совета или каких-либо ведомств, занимавшихся вопросами контингентов. Организация работала для себя и за закрытыми дверями.

Следствием этого ученый-исследователь какого-либо высшего учебного заведения не только ничего не знал, но даже не подозревал о исследованиях, открытиях и усовершенствованиях, которые производились в промышленных лабораториях. Так получалось потому, что концернам было выгодно из соображений конкуренции хранить изобретения и открытия своих ученых в тайне[источник не указан 2455 дней].

Третьей крупной научной организацией, помимо промышленных исследовательских групп и научных лабораторий высших учебных заведений, был научно-исследовательский аппарат вооруженных сил. Но и этот аппарат был расколот на части, разбросанные по отдельным видам вооруженных сил[источник не указан 2455 дней].

Во время войны приобрело большой вес министерство Альберта Шпеера. Поскольку в период войны сильно сократились возможности получения институтами и лабораториями сырья, кадров и оборудования, промышленность страны едва справлялась с заказами множества управлений вооружений, то это министерство стремилось получить полномочия на решение военных вопросов:[источник не указан 167 дней] какие исследовательские работы следует остановить как ненужные, какие продолжать дальше как имеющие «важное военное значение», а каким должно быть отдано предпочтение как имеющим «решающее значение для войны»[источник не указан 2455 дней].

Помимо «оружия возмездия» и большого количества других новаторских военных и научных разработок, Третий рейх вёл урановый проект по созданию ядерного оружия, который не был завершён и реализован до капитуляции Германии.

Результаты работ ученых Германии в ряде случаев послужили толчком для научно-исследовательской деятельности стран Антигитлеровской коалиции.

Религия

Верующие — католики и протестанты. Крупнейшая протестантская деноминация — Немецкая евангелическая церковь (Deutsche Evangelische Kirche). Управлялась Имперским епископом (Reichsbischof), при котором действовал имперский церковный комитет (Reichskirchenausschuss) и имперский синод (Reichssynode). На момент создания состояла из 30 (с конца 1934 года — из 23) поместных церквей (Landeskirche):

- Евангелическая церковь старопрусского союза (Evangelische Kirche der altpreußischen Union) (Пруссия), в 1934 году в неё вошла:

- Евангелическая поместная церковь в Ольденбургском полукантоне Биркенфельд (Evangelische Landeskirche im oldenburgischen Landesteil Birkenfeld) (Ольденбург, Полукантон Биркенфельд)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь Мекленбурга (Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs) (Мекленбург), до 1934 года состояла из:

- Евангелическо-лютеранской поместная церковь Мекленбург-Шверина (Evangelisch-lutherische Kirche von Mecklenburg-Schwerin)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь Мекленбург-Штрелица (Evangelisch-lutherische Kirche von Mecklenburg-Strelitz)

- Евангелическо-лютеранская церковь в Любеке (Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck) (до 1937 года — Евангелическо-лютеранская церковь в Любекском государстве (Evangelisch-Lutherische Kirche im Lübeckischen Staate)) (Любек)

- Евангелическо-лютеранская церковь в Гамбургском государстве (Evangelisch-Lutherische Kirche im Hamburgischen Staate) (Гамбург)

- Бременская евангелическая церковь (Bremische Evangelische Kirche) (Бремен)

- Евангелическо-лютеранская церковь в Ольденбурге (Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg) (Ольденбург)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь в ольденбургском полукантоне Любек (Evangelisch-Lutherische Landeskirche des oldenburgischen Landesteils Lübeck) (Ольденбург, Полукантон Любек)

- Евангелическая церковь Анхальта (Evangelische Landeskirche Anhalts) (Анхальт)

- Брауншвейгская евангелическо-лютеранская поместная церковь (Braunschweigische evangelisch-lutherische Landeskirche) (Брауншвейг)

- Липпская поместная церковь (Lippische Landeskirche) (Липпе)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь Шаумбурга-Липпе (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe) (Шаумбург-Липпе)

- Евангелическая поместная церковь Гессен-Нассау (Evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen) в 1933 году объединила:

- Евангелическая поместная церковь в Гессене (Evangelische Landeskirche in Hessen) (Гессен)

- Евангелическая поместная церковь в Нассау (Evangelische Landeskirche in Nassau) (Административный округ Висбаден, Провинция Гессен-Нассау, Пруссия)

- Евангелическая поместная церковь во Франкфурте-на-Майне (Evangelische Landeskirche Frankfurt am Main) (Городской район Франкфурт-на-Майне, Административный округ Висбаден, Провинция Гессен-Нассау, Пруссия)

- Евангелическая церковь Кургессена-Вальдека (Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck) в 1934 году объединила:

- Евангелическая поместная церковь Гессен-Касселя (Evangelische Landeskirche in Hessen-Kassel) (Административный округ Кассель, Провинция Гессен-Нассау, Пруссия)

- Евангелическая поместная церковь в Вальдеке (Evangelische Landeskirche in Waldeck)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь Ганновера (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers) (Провинция Ганновер, Пруссия)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь Шлезвиг-Гольштейна (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein) (Провинция Шлезвиг-Гольщтейн, Пруссия)

- Тюрингская евангелическая церковь (Thüringer evangelische Kirche) (Тюрингия), в 1934 году в неё вошла:

- Евангелическо-лютеранская церковь Рёйса старшей линии (Evangelisch-lutherische Kirche in Reuß ältere Linie)

- Евангелическо-лютеранская поместная церковь Свободного государства Саксония (Evangelisch-lutherische Landeskirche des Freistaats Sachsen) (Саксония)

- Объединённая евангелическо-протестантская поместная церковь Бадена (Vereinigte evangelisch-protestantische Landeskirche Badens) (Баден)

- Евангелическая поместная церковь в Вюртемберге (Evangelische Landeskirche in Württemberg) (Вюртемберг)

- Евангелическо-лютеранская церковь в Баварии справа от Рейна (Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern rechts des Rheins) (Бавария)

- Евангелическо-реформатская церковь в Баварии (Evangelisch-reformierte Kirche in Bayern) (Бавария)

- Объединённая протестантско-евангелическо-христианская церковь Пфальца (Vereinigte Protestantisch-Evangelisch-Christliche Kirche der Pfalz) (Район Пфальц, Бавария)

Спорт

XI летняя Олимпиада

Столица Германии была избрана местом проведения XI летних Олимпийских игр до прихода Гитлера и нацистов к власти. В 1933 году нацистская пресса начала провокационные нападки на предстоящие игры, называя их «фестивалем, на котором торжествуют евреи». Однако как только Гитлер понял, что Олимпийские игры могут реально поднять престиж его режима в глазах мировой общественности, всякая критика прекратилась. Подготовка к проведению игр началась с большим размахом. Правительство выделило 25 млн. рейхсмарок на строительство десятка спортивных объектов. Основная часть бюджета ушла на строительство огромного Олимпийского стадиона в Берлине. Перед Олимпиадой было решено изобразить терпимое отношение к евреям для того, чтобы предотвратить бойкот игр со стороны других государств[25].

На церемонии открытия Олимпийских игр присутствовало более 110 тысяч человек. В первый же день ликующие немцы приветствовали Ханса Вёльке, завоевавшего первую высшую награду в толкании ядра. Этот спортсмен стал первым в истории немцем, получившим олимпийское золото в легкой атлетике. Вёльке и Герхард Шток, занявший третье место, были незамедлительно приглашены в ложу Адольфа Гитлера, чтобы принять личные поздравления фюрера. В тот же день немка Тилли Флейшер завоевала золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по метанию копья. После того как во второй половине дня три американца, Корнелиус Джонсон, Дэйв Ольбриттон и Делос Турбер (двое последних были чернокожими) победили в соревнованиях по прыжкам в высоту, Гитлер покинул стадион: представители Олимпийского комитета напомнили ему, что, принимая в своей ложе спортсменов-победителей, он должен удостаивать этой чести всех призёров без исключения, а не только немецких спортсменов. После этого приёмы каких бы то ни было победителей в ложе Гитлера были прекращены[источник не указан 3088 дней].

Аналогично поступил Гитлер и в отношении Джесси Оуэнса — легкоатлета из университета Огайо — четыре золотые медали которого сделали чернокожего американца настоящим героем Олимпиады. На третий день соревнований Оуэнс установил олимпийский рекорд в беге на 100 м (10,3 с), а на следующее утро завоевал вторую высшую награду в прыжках в длину, победив немецкого атлета Луца Лонга. Ещё через день Оуэнс перекрыл ещё один олимпийский рекорд, пробежав 200 м за 20,7 с. В этот момент фюрер присутствовал на трибуне, но покинул стадион прежде, чем американцу вручили третью золотую медаль: представители олимпийского комитета предупредили Гитлера, что он должен поздравлять либо всех награждённых без исключения, либо никого. Рейхсканцлер предпочёл последнее[26][27]. Сам Оуэнс впоследствии сказал, что разочаровал его не Гитлер, а Рузвельт: президент США даже не послал телеграммы четырёхкратному золотому медалисту (последнюю золотую медаль спортсмен взял в победной эстафете на 400 м); ни Рузвельт, ни Трумен не приняли спортсмена в Белом Доме после Олимпиады[28].

Успехи Оуэнса и ещё десятка чернокожих американских спортсменов поставили Адольфа Гитлера в затруднительное положение. Победителями состязаний оказались второсортные, по арийской расовой теории, люди. Их недавние предки, как считалось, вели в джунглях первобытную жизнь, однако их физические данные оказались выше, чем у «цивилизованных белых спортсменов». Гитлер неофициально намекнул, что соревнования на самом деле были несправедливыми, и что чернокожих следует не допускать на последующие Олимпийские игры. Он с неподдельным воодушевлением и наслаждением следил за теми соревнованиями, в которых в числе победителей оказывались немецкие спортсмены.

Культура

После того как нацисты пришли к власти в Германии, в сентябре 1933 года была создана Имперская палата культуры, возглавил которую министр пропаганды и народного просвещения Пауль Йозеф Геббельс. Основной задачей данного органа являлся идеологический контроль за деятельностью «людей искусства» в соответствии с политической концепцией подчинения всех сфер жизни Германии интересам национал-социализма.

Состав палаты включал семь подразделений, каждое из которых отвечало за своё направление в культуре (театр, кинематограф, литература, пресса, музыка, изобразительное искусство, радиовещание). Членами этих подразделений становились сами деятели культуры, членство было обязательным.

После падения нацистской власти немецкое искусство долго не могло оправиться от сильнейших ударов, нанесённых идеологией и цензурой.

Праздники

(Праздники в Третьем рейхе (англ.)русск.)

- 30 января — День взятия власти;

- 24 февраля — День основания НСДАП;

- 16 марта — День памяти героев;

- 20 апреля — День рождения фюрера;

- 1 мая — Национальный день труда;

- Второе воскресенье мая — День матери;

- 22 июня — День летнего солнцестояния;

- Осень (после завершения сбора урожая) — День урожая;

- 9 ноября — годовщина Пивного путча;

- 22 декабря — День зимнего солнцестояния[29].

Искусство

Цель искусства любых тоталитарных государств состоит в изображении абстрактной героики, а произведения нередко отличаются подчеркнуто большими размерами. Гигантизм и нагота используются как средство выражения могущества тоталитарного государства, подавляющего человеческую индивидуальность[30].

Живопись

Так как Гитлер, являвшийся художником, считал себя тонким ценителем и знатоком живописи[источник не указан 1842 дня], особое внимание этой палаты уделялось изобразительному искусству. Адольф отрицательно относился к жанрам живописи XX века: импрессионизму, кубизму и проч. и считал подобные творения «дегенеративным искусством». Гитлер отдавал предпочтение жанру «Фёлькише» (нем. völkisch — народный) (описание деревенского уклада и быта Германии, сельских пасторалей), был приверженцем реалистических и героических жанров, романтизма. В 1936 году из музеев были изъяты картины таких известных художников, как Ван Гог, Гоген, Сезанн, Пикассо, а знаменитые и видные художники, живущие в Германии, такие как Василий Кандинский, Оскар Кокошка, Пауль Клее, были вынуждены покинуть страну.

Скульптура

В искусстве Третьего рейха изображение обнаженной женщины преследовало пропагандистские цели, и нагота была всего лишь средством усиления воздействия на зрителя и продления воздействия на него. В рамках идеологии нацизма обнаженная женщина рассматривалась как воплощение гармонии и спокойствия, установившихся во времена нацистской диктатуры после кризиса 1920-х годов. Кроме того, подобные изображения использовались в роли аллегории Победы. Однако с анатомической точки зрения эти изображения всё же грешат против реальности, поскольку авторы опасались обвинения в излишней склонности к эксгибиционизму[30].

Архитектура

Берлин. Новое здание рейхсканцелярии.

Архитектура также испытала на себе влияние предпочтений нацистского руководства — грандиозных монументальных форм неоклассицизма. Говорить о возрождении в нацистской архитектуре необарокко не приходится, поскольку это противоречит идеологическим установкам нацистских архитекторов: строить из традиционных немецких материалов (отёсанный камень, гранит, дерево) с сохранением традиций фёлькише (нем. völkische Traditionen — народные традиции) и развитием традиций нордического классицизма. В качестве примеров можно привести «орденские замки» Фогельзанг и Зонтгофен, Мемориал павшим бойцам в Мюнхене, Олимпийский стадион в Берлине, здание новой рейхсканцелярии, а также неосуществлённый проект по перестройке Берлина в столицу мира Германию А. Шпеера.

Почти всем нацистским зданиям присущ ряд общих черт: они выполнялись из традиционных германских имперских строительных материалов — отёсанного камня, гранита, дерева. Модернистские железобетонные и стеклянные конструкции использовались только при строительстве производственных зданий.

Почти всем крупным нацистским зданиям присуще множество вертикальных линий, подчёркнутых каменными прямоугольными колоннами или выступами. Глазницы окон обычно обрамлялись по периметру небольшим каменным выступом. Зачастую на фасаде крышу и окна разделял массивный прямоугольный каменный отступ.

В целом, почти все официальные нацистские здания несут в себе идею: множество малых (окон) в мощной каменной структуре под широкой и массивной крышей. Это содержало в себе достаточно читаемую идеологию государства: один человек мелок, но он — частица великого и мощного здания государства (которое может и задавить своей массивной крышей).

Архитектура жилых домов, наоборот, отличалась простотой и скромностью. Жилые дома, построенные в период Третьего рейха, имеют, как правило, узкие окна (единичные либо парные), гладкие стены (иногда с декоративными панно), островерхие черепичные крыши. Повсеместно строились новые жилые районы с дешёвыми квартирами (например, застройка центральной части города Тауха (город-спутник Лейпцига)).

Как административные, так и жилые здания украшались всевозможными символами нацистской власти — имперскими орлами со свастикой и специфичными скульптурами.

Литература

Данное направление искусства в период нацистской Германии было подвержено большому идеологическому давлению. По приказу Геббельса 10 мая 1933 года на улицах и площадях германских городов пылали костры, в которые нещадно выкидывались произведения выдающихся зарубежных и немецких классиков. В период нацистской власти в Германии получили право на существование всего четыре литературных жанра: фронтовая проза, партийная литература, расовая проза и патриотическая проза. Из-за жёстких идеологических рамок выдающиеся литераторы, как например Томас и Генрих Манны, Эрих Мария Ремарк, Лион Фейхтвангер, Арнольд Цвейг и др., эмигрировали из Германии, а те из писателей, например Гауптман, Фаллада, Келлерман, кто всё же остался на Родине, так и не смогли вписаться в эти рамки. Выпускающиеся Третьим рейхом периодические издания на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны и соответствующая литература была, в основном, пропагандистского содержания.

Театр

Первым, что сделали власти в этом направлении искусства, было изгнание всех евреев. Так, режиссёр Макс Рейнхардт, который руководил Немецким театром в Берлине, не мог оставаться в Германии и покинул её. Также эмигрировали драматурги Бертольт Брехт, Фридрих Вольф, Эрнст Толлер. Театры отличались постановками пьес, пронизанных расовой доктриной.

Кинематограф

Аналогично литературе и театру, кинопроизводство подверглось не меньшей цензуре и давлению. Из страны бежали немецкий режиссёр Фриц Ланг, актриса Марлен Дитрих, ставшая впоследствии голливудской звездой. В этот период Лени Рифеншталь — кинорежиссёр-документалист, сняла несколько кинолент, которые вошли в историю немецкого кинематографа:

- 1935 год — «Триумф воли»

- 1938 год — «Олимпия». Фильм посвящён Олимпийским играм в Берлине, которые прошли в 1936 году.

В годы Второй мировой войны в Германии широко выпускались фильмы, поднимавшие боевой дух вермахта. Они, так же как и все киноленты, проходили жёсткую идеологическую проверку.

Музыка

На время прихода нацистов к власти безработица в Германии превысила 30 %, а среди музыкантов приближалась к 60 %. Хотя евреи и составляли от всей массы музыкантов лишь 5 %, среди дирижёров, импресарио действительно было достаточно много евреев — не только немецких, но и польских, австрийских, чешских, венгерских. Именно это и было объявлено новым правительством корнем всех зол — «еврейским засильем». Началось изгнание музыкантов еврейского происхождения из составов симфонических оркестров и оперных трупп. В эмиграцию вынуждены были уехать Бруно Вальтер, дирижёр Берлинского филармонического оркестра, Отто Клемперер, дирижёр и руководитель оркестра Берлинской оперы, уволен композитор Арнольд Шёнберг — профессор Высшей музыкальной школы в Берлине.

Только один человек среди немецких музыкантов-неевреев поднял свой голос протеста — дирижёр Вильгельм Фуртвенглер. Он опубликовал в газете «Фоссише цайтунг» (11 апреля 1933 года) открытое письмо Й. Геббельсу. Мэтью Бойден (биограф Рихарда Штрауса) пишет, что «Фуртвенглер отнюдь не был героем вне своего дирижёрского подиума, что делает его позицию ещё более героической».

В этом письме говорилось, в частности, следующее:

Протест Фуртвенглера вызвал немедленную реакцию Геббельса. Он, также через газету, ответил гневной отповедью Фуртвенглеру.

Параллельно с этим неожиданно 28 мая 1933 года единственный приемлемый по расовым соображениям иностранный дирижёр мирового уровня Артуро Тосканини отказался приезжать в Байройт, на ежегодный вагнеровский фестиваль, который патронировал лично Адольф Гитлер. Это было тяжелым ударом по престижу нацистов, поскольку исполнение музыки Вагнера, провозглашавшегося духовным предтечей нацизма, было объявлено важной государственной задачей, необходимой для воспитания «новых германцев».

Интересно, что итогом развернувшейся полемики и многочисленных кадровых перестановок в крупнейших операх, театрах и музыкальных коллективах Германии стало внезапное назначение на пост Президента Имперской музыкальной палаты (отдела Имперской палаты культуры) выдающегося композитора Рихарда Штрауса (заменившего Тосканини в Байройте и Вальтера в Берлине), а на пост вице-президента Вильгельма Фуртвенглера.

Музыкальной палате подчинялись все композиторы, артисты, концертные агентства, любительские музыкальные общества, издатели, продавцы и изготовители музыкальных инструментов.

В 1934 году, во время митинга в берлинском Шпорт Паласе, Геббельс обрушился на композитора Хиндемита, который, по его словам, «был инфицирован еврейскими интеллектуальными принципами». Премьера оперы Хиндемита «Художник Матис» была запрещена. Вильгельм Фуртвенглер в знак протеста против этого подал в отставку с поста вице-президента Имперской музыкальной палаты и главного дирижёра Берлинской оперы.

В 1935 году накануне премьеры в Дрездене оперы Рихарда Штрауса «Молчаливая женщина» композитор потребовал указать на афише имя либреттиста — австрийского писателя еврейского происхождения Стефана Цвейга. В письме, отправленном Цвейгу, Штраус критиковал национал-социалистов и заявлял о неприятии их принципов в искусстве. Письмо было перехвачено гестапо. Штраус был смещён со своего поста.

С 1935 года президентом Имперской музыкальной палаты до 1945 года являлся Петер Раабе, выдающийся музыкальный деятель, критик, теоретик. Имперская палата музыки с того времени считалась наиболее либеральной в рейхе. Петер Раабе сочетал в своем руководстве музыкальной жизнью рейха творческую терпимость с полной лояльностью к правящей власти.

Во времена Третьего рейха наиболее популярной и поддерживаемой официально являлась музыка Рихарда Вагнера, поклонником которого являлся Адольф Гитлер. Вместе с тем исполнялись сочинения композиторов многих других стран, в том числе советских, достаточное внимание уделялось немецким современным композиторам (Орф, Штраус, Пфицнер, Хаас, Эгк, Вагнер-Регени и др.) В то же время исполнение музыкальных произведений немецких композиторов-евреев Мейербера и Мендельсона было категорически запрещено[источник не указан 3445 дней].

Музыкальную жизнь Германии украшала целая россыпь дирижёров мирового уровня. Несомненно, самой яркой величиной был Вильгельм Фуртвенглер (руководивший помимо ряда Берлинских коллективов и с 1937 года фестивалем в Байройте ещё и с 1930 по 1945 год Венским симфоническим оркестром). Кроме него это были:

- Герберт фон Караян — австрийский дирижёр, вступив в нацистскую партию, был руководителем второго по значимости симфонического оркестра Германии — Берлинской государственной капеллы.

- Ханс Кнаппертсбуш — генеральмузикдиректор Мюнхена, главный творческий соперник Фуртвенглера.

- Герман Абендрот — генеральмузикдиректор Берлина, весь период правления национал-социалистов руководил одним из лучших мировых оркестров — «Гевандхаус»

- Ханс Шмидт-Иссерштедт — с 1935 по 42 год — главный дирижёр Гамбургской государственной оперы, со следующего года — директор Немецкой оперы в Берлине, затем — генеральмузикдиректор Берлина.

- Ойген Йохум — второй дирижёр Гамбургской государственной оперы до 1942 года, далее главный дирижёр.

- а также К. Краусс, М. Шнайдер, К. Бём, Ханс Росбауд, Х. Ниль.

Рядом с с этими прославленными дирижёрами стояли оперные певцы Германии. Самые знаменитые из них: Э. Шварцкопф, И. Зеефрид, М. Клозе, А. Мильденбург, М. Мёдль, Р. Бокельман, Э. Грюммер, Х. Вильдебрун.

Достойную лепту внесли прославленные инструменталисты: Г. Куленкампф (скрипка), В. Гизекинг (фортепиано), П. Грюммер (виолончель), К. Дёберайнер (гамба), В. Штросс (скрипка), Х. Вальха (орган).

Награды

Все награды являлись общенациональными (до прихода к власти нацистов, все награды носили сугубо территориальный характер — вручались правительством земель). Была разработана новая наградная система, в которой традиционные награды претерпели изменения в соответствии с новой атрибутикой. До начала Второй мировой войны Гитлер лично назначал и вручал все виды наград, затем это право было передано в войска различным уровням командного состава. Такие награды, как Рыцарский крест, фюрер вручал лично, либо это делали высшие командиры.

Радиовещание

- Радиостанция на длинных волнах — Deutschlandsender («Радио Германии»)

- Радиостанция на средних волнах — Reichsprogramm («Имперская программа»), включала в себя региональные вставки

- Reichssender Königsberg («Имперское радио Кёнигсберга») (Восточная Пруссия, восточная часть Померании)

- Reichssender Breslau («Имперское радио Бреслау») (Верхняя Силезия, Нижняя Силезия)

- Reichssender Berlin («Имперское радио Берлина») (Бранденбург и Большой Берлин)

- Reichssender Leipzig («Имперское радио Лейпцига») (Саксония, Тюрингия, Провинция Саксония, Анхальт)

- Reichssender Hamburg («Имперское радио Гамбурга») (Ганновер, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Бремен, Любек, Шаумбург-Липпе, Брауншвейг, Ольденбург, Мекленбург, западная часть Померании)

- Reichssender Köln («Имперское радио Кёльна») (Вестфалия, Липпе, северная часть Рейнской провинции)

- Reichssender Frankfurt («Имперское радио Франкфурта») (Гессен, Гессен-Нассау)

- Reichssender München («Имперское радио Мюнхена») (Бавария)

- Reichssender Saarbrücken («Reichssender Saarbrücken») (Саарланд)

- Радиостанция на коротких волнах — Überseesender

- Телеканал Deutscher Fernseh-Rundfunk (англ.)русск., вещал только в Берлине на метровых волнах по 2 часа в день

См. также

| Портал «Нацистская Германия» | |

| Третий рейх на Викискладе | |

| Третий рейх в Викиновостях |

- Административно-территориальное устройство Третьего рейха

- Столица мира Германия

- Страны «оси» и их союзники

- Фашистская символика

- Экономика нацистской Германии

- Остарбайтеры

- Борьба с курением в нацистской Германии

- Народное образование в Третьем рейхе

- Движение Сопротивления (Германия)

- Кабинет Гитлера

- Преодоление прошлого

- Четвёртый рейх

- Сигнал (журнал, 1940—1945)

Примечания

- ↑ включая аннексированные территории, а также Протекторат Богемия и Моравия

- ↑ ст. 137 Веймарской конституции, формально действовавшей в 1933—1945 гг.

- ↑ 1 2 Худолей Д. М. Основные, гибридные и атипичные формы правления // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2010.— № 4. — С. 64

- ↑ Чехословакия (см. Германская оккупация Чехословакии), Франция (см. Режим Виши), Югославия (см. Независимое государство Хорватия, Королевство Черногория (1941—1944)), СССР (см. Немецкая оккупация СССР) полностью оккупированы не были

- ↑ Принятие закона «О защите народа и рейха», предоставляющего Адольфу Гитлеру чрезвычайные полномочия и основу для создания диктатуры Архивировано 14 мая 2013 года.

- ↑ Дата является условной, поскольку в некоторых источниках в качестве даты основания Третьего рейха также используется 30 января 1933 года (см. Третий рейх // Хронос; использован материал «Энциклопедии Третьего рейха»)

- ↑ 1 2 Клемперер В. LTI: язык Третьего Рейха. Записная книжка филолога

- ↑ Мазарчук Д.В. Консервативные революционеры Веймарской Германии о государственности и праве // Право и политика. — 2005. — № 6.

- ↑ Абрамс М. Г. Апокалипсис: темы и вариации // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 46. — С. 342—368.

- ↑ Пчелина О. В. Д. Мережковский и А. Мёллер ван ден Брук: путь к Третьему Царству // Вестник Московского государственного областного университета. — 2011. — № 3. — с. 173—181

- ↑ Gesetz gegen die Neubildung von Parteien (нем.) — «In Deutschland besteht als einzige politische Partei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei»

- ↑ «Хрустальная ночь» длиной в несколько лет // Euronews, 09.11.2013

- ↑ Архивированная копия. Проверено 28 апреля 2010. Архивировано 5 января 2011 года. (недоступная ссылка с 23-05-2013 [1979 дней] — история, копия) № 172. Беседа председателя Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с рейхсканцлером Германии А. Гитлером в Берлине 12 ноября 1940 г. // 1941 год: В 2 кн. Кн.1/ Сост. Л. Е. Решин и др.; Под ред. В. П. Наумова; Вступ. ст. акад. А. Н. Яковлева. — М.: Международный фонд «Демократия», 1998. — 832 с. — («Россия. XX век. Документы»/ Под ред. акад. А. Н. Яковлева) ISBN 5-89511-0009-6 (кн.1) ISBN 5-89511-003-7

- ↑ 1 2 3 Внешняя политика третьего рейха (1933—1945) / Н. В. Павлов // MGIMO.ru. — 2012

- ↑ § 82. Государственная и правовая системы Германии в период национал-социалистической диктатуры // Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. Т. 2. — 3-е издание. — М.: ТОН-Остожье, 2000. — 818 с.

- ↑ Ерин М. Е., Ермаков А. Е. Имперская трудовая повинность в нацистской Германии (1933—1945). — Ярославль: Издательство Ярославского государственного университета, 1998. — 196 с. ISBN 5-230-20568-7

- ↑ 1 2 Martin Kitchen . The Cambridge Illustrated History of Germany:-Cambridge University Press 1996 ISBN 0-521-45341-0

- ↑ Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 18.Oktober 1945 −1.Oktober 1946 . 2 Auflage- Herausgeber: Stiftung Topographie des Terrors. Druck DMP Digital — & Offsetdruck GmbH. 2006 ISBN 3-9807205-2-7

- ↑ Reinhard Pözorny(Hg)Deutsches National-Lexikon- DSZ-Verlag. 1992. — ISBN 3-925924-09-4

- ↑ Полякова А. А. Пропаганда войны в кинематографе Третьего Рейха. Ирис Групп, М., 2010, с. 12

- ↑ Heinz Bergschicker. Deutsche Chronik 1933—1945. Ein Zeitbild Faschistischen Diktatur. 3.Auflage. страница 52, Berlin :Verlag der Nation, 1981

- ↑ Наумов А. О. Аншлюс в Австрии в 1938 году как кризис Версальской системы. // Новая и новейшая история. — 2006. — № 6.

- ↑ Piotr Eberhardt. Political Migrations in Poland, 1939–1948. — 2006. — P. 24.

- ↑ Baryshnikov 2003; Juutilainen 2005, p. 670; Ekman, P-O: Tysk-italiensk gästspel på Ladoga 1942, Tidskrift i Sjöväsendet 1973 Jan.-Feb., pp. 5-46.

- ↑ Васильченко А. В. Нордические олимпийцы: спорт в Третьем рейхе. — М.: Вече, 2012. — 303 с. — (History Files) — ISBN 978-5-9533-4829-4

- ↑ Hyde Flippo, The 1936 Berlin Olympics: Hitler and Jesse Owens, German Myth 10, german.about.com

- ↑ Rick Shenkman, Adolf Hitler, Jesse Owens and the Olympics Myth of 1936 February 13, 2002 from History News Network (article excerpted from Rick Shenkman’s Legends, Lies and Cherished Myths of American History, William Morrow & Co, 1988 ISBN 0-688-06580-5)

- ↑ Schaap, Jeremy. Triumph: The Untold Story of Jesse Owens and Hitler’s Olympics. — New York : Houghton Mifflin Harcourt, 2007. — ISBN 9780618688227.

- ↑ Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996

- ↑ 1 2 Inszenierung der Macht, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin. ISBN 3 88940 0108

Литература

- на русском языке

- Галкин А. А. Германский фашизм / Отв. ред. Б. И. Коваль; АН СССР. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Наука, 1989. — 352 с. — ISBN 5-02-008986-9.

- Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. М.: Евразия, 1993. — ISBN 5-85233-003-18 (ошибоч.)

- Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы / Отв. ред. чл.-кор. АН СССР А. М. Самсонов. Т. 1-2. — М.: Наука, 1973. ([Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах]).

- Том 1 — Подготовка и развертывание нацистской агрессии в Европе 1933—1941 гг. — М.: Наука, 1973. — 766 с. Тираж 25 000 экз.

- Том 2 — Агрессия против СССР. Падение «третьей империи». — М.: Наука, 1973. — 664 с. Тираж 25 000 экз.

- Зинченко В. П. Drittes Reich. — К.: Издательский дом «Нева», 2004. — 480 с. — (Секретные материалы). — 3500 экз. — ISBN 5-7654-3707-9.

- Комптон Д. Свастика и орёл. Гитлер, Рузвельт и причины Второй мировой войны, 1933–1941 / Джеймс Комптон; пер. с англ. Е. В. Ламановой. — М.: Центрполиграф, 2007. — 256 с., илл. — ISBN 978–5–9524–3326–7.

- Мадиевский С. А. «Народное государство» Гитлера // Скепис

- Мосякин А. Г. Ограбленная Европа. Сокровища и Вторая мировая война. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. — 317 с., илл. — ISBN 978-5-6040749-0-9 (1-е изд.: Ограбленная Европа. Вселенский круговорот сокровищ. — СПб.: «Амфора», 2014. — 414 c. — ISBN 978-5-367-03200-0).

- Материалы о политике, войсках, лидерах, знаках различия, униформе и военных традициях армии Германии времен Третьего рейха

- Аненербе: рассекреченные файлы / В. В. Цибулькин, И. П. Лысюк. — М.: [б. в.], 2010. — 288 с. — ISBN 2000070166833.

- Пленков О. Ю. Третий Рейх. Нацистское государство. — СПб: Издательский дом «Нева», 2004. — 480 с. — (Секретные материалы). — 3500 экз. — ISBN 5-7654-3707-9.

- Пленков О. Ю. Третий Рейх. Арийская культура. — СПб: Издательский дом «Нева», 2005. — 480 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-4041-X.

- Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера : (Очерк истории и идеологии). — СПб: Издательский дом «Нева», 2004. — 480 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-3523-8.

- Пленков О. Ю. Третий Рейх. Война: до критической черты. — СПб: Издательский дом «Нева», 2005. — 384 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-4339-7.

- Пленков О. Ю. Третий Рейх. Война: кризис и крах: Вермахт, война и немецкое общество. — СПб: Издательский дом «Нева», 2005. — 512 с. — (Секретные материалы). — 4000 экз. — ISBN 5-7654-4347-8.

- Полякова А. А. Пропаганда войны в кинематографе Третьего Рейха. — М., 2013 — 2-ое изд. — 204 с. — ISBN 978-5-91146-829-3

- Уолкер М. Наука при национал-социализме (Пер. с англ. И. А. Белозеровой) // Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. / Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН; ред.-сост. Э. И. Колчинский. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. — С. 701—727

- «История фашизма в Западной Европе». / Отв. ред. Г. С. Филатов. — М.: Наука, 1978. — 616 с.

- Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. — М., 1991. — ISBN 5-203-00475-7. (The Rise and Fall of the Third Reich (1960))

- на других языках

- Schwanitz W. G. America and the Third Reich // Jewish Political Studies Review. — 2010. — 22 (1-2). — P. 92-95 (англ.)

Ссылки

- Лица Третьего рейха

- Оружие Третьего рейха

From Wikipedia, the free encyclopedia

|

Government of the German Reich |

|

|---|---|

Imperial Eagle (Reichsadler), shield of the German Reich.

From left to right: Adolf Hitler, Hermann Göring, Joseph Goebbels and Rudolf Hess, 1934. |

|

| Date formed | 30 January 1933 |

| Date dissolved | 8 May 1945 |

| People and organisations | |

| Führer | Adolf Hitler (from August 1934) |

| Reichskanzler | Adolf Hitler |

| No. of ministers | 41 |

| Status in legislature | Reichstag (until 1934, then used for meeting purposes) |

| History | |

| Election(s) | • March 1933 (8th Reichstag) • November 1933 (9th Reichstag) • 1934 Referendum (merger of the positions of Chancellor and President) |

| Predecessor | Government of the Weimar Republic |

| Successor | Allied Control Council |

The government of Nazi Germany was totalitarian dictatorship governed by Adolf Hitler and the Nazi Party according to the Führerprinzip. Nazi Germany was established in January 1933 with the appointment of Adolf Hitler as Chancellor of Germany, followed by suspension of basic rights with the Reichstag Fire Decree and the Enabling Act which gave Hitler’s regime the power to pass and enforce laws without the involvement of the Reichstag or German president, and ended with Germany’s surrender in World War II on 8 May 1945.

As the successor to the government of the Weimar Republic, it inherited the governmental structure and institutions of the previous state. Although the Weimar Constitution technically remained in effect until the German surrender, there were no actual restraints on the exercise of state power. In addition to the already extant Weimar government, the Nazi leadership created a large number of different organizations for the purpose of helping them govern and remain in power. They pursued a policy of rearmament and strengthened the Wehrmacht, established an extensive national security apparatus and created the Waffen-SS, the combat branch of the Schutzstaffel (SS).

Working towards the Führer[edit]

On 30 January 1933, President Paul von Hindenburg appointed Hitler as Chancellor of Germany. This event is known as the Machtergreifung (seizure of power).[1] In the following months, the Nazi Party used a process termed Gleichschaltung (co-ordination) to rapidly bring all aspects of life under control of the party.[2] All civilian organisations, including agricultural groups, volunteer organisations, and sports clubs, had their leadership replaced with Nazi sympathisers or party members. By July 1933, all other political parties had been banned or had dissolved themselves, and the Law Against the Formation of Parties declared the Nazis the only legal party.[3] Virtually the only organisations not controlled by the NSDAP were the army and the churches.[4] When President Hindenburg died in August 1934, the Law Concerning the Head of State of the German Reich merged the offices of Reich President and Chancellor and conferred the position on Hitler, who thus also became head of state and Supreme Commander of the Armed Forces.[5] By 1939, party membership was compulsory for all civil service officials.[6] Hitler ruled Germany autocratically by asserting the Führerprinzip (leader principle), which called for absolute obedience of all subordinates. He viewed the government structure as a pyramid, with himself at the apex. Rank in the party was not determined by elections; positions were filled through appointment by those of higher rank.[7] The Nazi Party used propaganda to develop a cult of personality around Hitler.[8]

Top officials reported to Hitler and followed his policies, but they had considerable autonomy. Officials were expected to «work towards the Führer» – to take the initiative in promoting policies and actions in line with his wishes and the goals of the Nazi Party, without Hitler having to be involved in the day-to-day running of the country.[9] He often deferred making decisions, avoided clear delegation and allowed subordinates to compete with one another, especially in the pre-war years. The government was not a coordinated, co-operating body, but rather a disorganised collection of factions led by members of the party elite who struggled to amass power and gain the Führer’s favour.[10]

The system of government was formed whereby leading Nazi officials were forced to interpret Hitler’s speeches, remarks and writings on government policies and turn them into programs and legislation. Hitler typically did not give written orders; instead he communicated them verbally, or had them conveyed through his close associate, Martin Bormann.[11] He entrusted Bormann with his paperwork, appointments, and personal finances; Bormann used his position to control the flow of information and access to Hitler.[12] Hitler’s cabinet never met after 1938, and he discouraged his ministers from meeting independently.[13]

Hitler’s leadership style was to give contradictory orders to his subordinates and to place them into positions where their duties and responsibilities overlapped with those of others, to have «the stronger one [do] the job».[14] In this way, Hitler fostered distrust, competition, and infighting among his subordinates to consolidate and maximise his own power.[15]

The process allowed more unscrupulous and ambitious Nazis to get away with implementing the more radical and extreme elements of Hitler’s ideology, such as antisemitism, and in doing so win political favour. It was protected by Joseph Goebbels’ effective propaganda machine, which portrayed Hitler as a heroic and infallible leader.[16] Further, the government was portrayed as a dedicated, dutiful and efficient outfit. Through successive Reichsstatthalter decrees, Germany’s states were effectively replaced by Nazi provinces called Gaue.