5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло знаменитое Ледовое побоище. Русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Эта дата долгое время не имела официального признания в качестве государственного праздника. Лишь 13 марта 1995 года был принят Федеральный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Тогда, в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, российская власть вновь озаботилась вопросом возрождения патриотизма в стране. В соответствии с этим законом, днем празднования победы над Чудском озере назначили 18 апреля. Официально памятная дата получила название «День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере».

Интересно, что в те же 1990-е годы российские политические партии националистического толка, с подачи небезызвестных последователей писателя Эдуарда Лимонова стали отмечать 5 апреля «День русской нации», также посвященный победе на Чудском озере. Разница в датах была обусловлена тем, что «лимоновцы» выбрали для отмечания дату 5 апреля по Юлианскому календарю, а официальная памятная дата считается по Григорианскому календарю. Но самое интересное, что по пролептическому григорианскому календарю, распространяющемуся на период до 1582 года, эту дату следовало бы отмечать 12 апреля. Но в любом случае очень правильным было само решение назначить дату в память о таком масштабном событии в отечественной истории. Тем более, это был один из первых и самых впечатляющих эпизодов столкновения русского мира с Западом. Впоследствии Россия не раз будет воевать с западными странами, но память о воинах Александра Невского, нанесших поражение немецким рыцарям, жива до сих пор.

События, о которых пойдет речь ниже, развернулись на фоне тотального ослабления русских княжеств во время монгольского нашествия. В 1237-1240 гг. на Русь вновь вторглись монгольские орды. Это время было предусмотрительно использовано Папой Римским Григорием IX для очередной экспансии на северо-восток. Тогда Священный Рим готовил, во-первых, крестовый поход против Финляндии, в то время еще населенной преимущественно язычниками, а во-вторых – против Руси, которая рассматривалась понтификом в качестве главного конкурента католиков в Прибалтике.

На роль исполнителя экспансионистских замыслов идеально подходил Тевтонский орден. Времена, о которых пойдет речь, были эпохой орденского расцвета. Это потом, уже во время Ливонской войны Ивана Грозного, орден находился в далеко не лучшем состоянии, а тогда, в XIII веке, молодое военно-религиозное образование представляло собой очень сильного и агрессивного противника, контролировавшего внушительные территории на берегах Балтийского моря. Орден считался главным проводником влияния католической церкви в Северо-Восточной Европе и направлял свои удары против балтийских и славянских народов, проживавших в этих краях. Главной задачей ордена было порабощение и обращение в католичество местных жителей, а если они не желали принимать католическую веру, то «благородные рыцари» безжалостно уничтожали «язычников». Тевтонские рыцари появились в Польше, призванные польским князем на помощь в борьбе с прусскими племенами. Началось завоевание орденом прусских земель, которое происходило довольно активно и стремительно.

Следует отметить, что официальная резиденция Тевтонского ордена во время описываемых событий все еще находилась на Ближнем Востоке – в замке Монфор на территории современного Израиля (историческая земля Верхняя Галилея). В Монфоре размещался великий магистр Тевтонского ордена, архив и орденская казна. Таким образом, высшее руководство управляло орденскими владениями в Прибалтике дистанционно. В 1234 г. Тевтонский орден поглотил остатки Добринского ордена, созданного в 1222 или 1228 годах на территории Пруссии для защиты прусского епископства от набегов прусских племен.

Когда в 1237 году в состав Тевтонского ордена влились остатки Ордена меченосцев (Братство воинов Христа), тевтонцы получили контроль и над владениями меченосцев в Ливонии. На ливонских землях меченосцев возникло Ливонское ландмайстерство Тевтонского ордена. Интересно, что император Священной Римской империи Фридрих II еще в 1224 году объявил земли Пруссии и Ливонии подчиняющимися непосредственно Священному Риму, а не местным властям. Орден стал главным наместником папского престола и выразителем папской воли на прибалтийских землях. При этом продолжался курс на дальнейшую экспансию ордена на территории Восточной Европы и Прибалтики.

Еще в 1238 г. датский король Вальдемар II и великий магистр ордена Герман Балк договорились о разделе земель Эстонии. Великий Новгород был для немецко-датских рыцарей главным препятствием и именно против него был направлен основной удар. В союзе с Тевтонским орденом и Данией выступила Швеция. В июле 1240 года шведские корабли появились на Неве, однако уже 15 июля 1240 г. на берегах Невы князь Александр Ярославич нанес шведским рыцарям сокрушительное поражение. За это его прозвали Александром Невским.

Поражение шведов не сильно поспособствовало отказу их союзников от своих агрессивных планов. Тевтонский орден и Дания собирались продолжить поход против Северо-Восточной Руси с целью насаждения католицизма. Уже в конце августа 1240 года в поход на Русь отправился епископ Герман Дерптский. Он собрал внушительное войско из рыцарей Тевтонского ордена, датских рыцарей из Ревельской крепости и ополчения Дерпта, и вторгся на территорию современной Псковской области.

Сопротивление псковичей не дало должного результата. Рыцари захватили Изборск, а затем осадили Псков. Хотя первая осада Пскова не принесла желаемого результата и рыцари отступили, вскоре они вернулись и смогли взять Псковскую крепость, воспользовавшись помощью бывшего псковского князя Ярослава Владимировича и предателей-бояр во главе с Твердило Иванковичем. Псков был взят, в нем разместился рыцарский гарнизон. Таким образом, Псковская земля стала плацдармом для действий немецких рыцарей против Великого Новгорода.

Сложная ситуация в это время складывалась и в самом Новгороде. Горожане зимой 1240/1241 годов выгнали из Новгорода князя Александра. Лишь когда неприятель подошел к городу очень близко, они послали в Переславль-Залесский гонцов – позвать Александра. В 1241 году князь выступил на Копорье, захватил его штурмом, перебив находившийся там рыцарский гарнизон. Затем, к марту 1242 года, Александр, дождавшись помощи войск князя Андрея из Владимира, выступил на Псков и вскоре взял город, вынудив рыцарей отступить в Дерптское епископство. Затем Александр вторгся в орденские земли, но когда передовые силы потерпели поражение от рыцарей, принял решение отступить назад и подготовиться в районе Чудского озера к основному сражению. Соотношение сил сторон, если верить источникам, составляло примерно 15-17 тысяч воинов со стороны Руси, и 10-12 тысяч ливонских и датских рыцарей, а также ополчение Дерптского епископства.

Русским войском командовал князь Александр Невский, а рыцарями — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Андреас фон Фельфен. Уроженец австрийской Штирии, Андреас фон Фельфен до вступления в должность наместника ордена в Ливонии был комтуром (комендантом) Риги. О том, что это был за командир, свидетельствует тот факт, что он решил лично не участвовать в сражении на Чудском озере, а остался на безопасном расстоянии, передав командование более младшим орденским военачальникам. Датскими рыцарями командовали сыновья самого короля Вальдемара II.

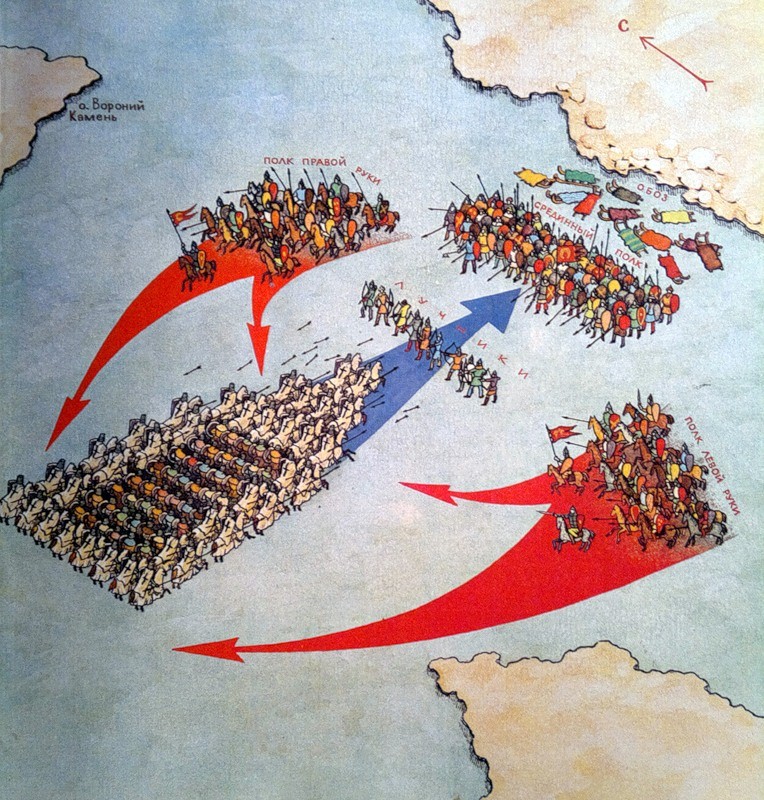

Как известно, крестоносцы Тевтонского ордена обычно использовали в качестве боевого порядка так называемую «свинью» или «кабанью голову» — длинную колонну, во главе которой находился клин из рядов наиболее сильных и опытных рыцарей. За клином шли отряды оруженосцев, а в центре колонны – пехота из наемников – выходцев из балтийских племен. По бокам колонны следовала тяжеловооруженная рыцарская конница. Смысл такого построения заключался в том, что рыцари вклинивались в строй противника, раскалывая его на две части, затем разбивали на более мелкие части, а уже потом добивали при участии своей пехоты.

Князь Александр Невский предпринял очень интересный ход – он заранее разместил свои силы на флангах. Кроме того, в засаде разместились конные дружины Александра и Андрея Ярославичей. В центре встало новгородское ополчение, а впереди – цепь лучников. Сзади поставили скованные цепями обозы, которые должны были лишить рыцарей возможности маневрировать и уклоняться от ударов русского воинства. 5 (12) апреля 1242 года русские и рыцари вошли в боевое соприкосновение. Первыми натиск рыцарей приняли лучники, а затем рыцари смогли прорвать русский строй с помощью своего знаменитого клина. Но не тут-то было – тяжеловооруженная рыцарская конница завязла у обоза и тут с флангов на нее двинулись полки правой и левой руки. Затем в бой вошли княжеские дружины, которые и обратили рыцарей в бегство. Лед проломился, не выдержав тяжести рыцарей, и немцы начали тонуть. Воины Александра Невского преследовали рыцарей по льду Чудского озера семь верст. Тевтонский орден и Дания потерпели в битве на Чудском озере полное поражение. Согласно Симеоновской летописи, погибли 800 немцев и чуди «без числа», 50 рыцарей попали в плен. Потери войск Александра Невского неизвестны.

Поражение Тевтонского ордена оказало на его руководство впечатляющее воздействие. Тевтонский орден отказался от всех территориальных претензий к Великому Новгороду и вернул все земли, захваченные не только на Руси, но и в Латгалии. Таким образом, эффект от поражения, нанесенного немецким рыцарям, был колоссальным, в первую очередь – в политическом отношении. Западу Ледовое побоище продемонстрировало, что на Руси прославленных крестоносцев ждет сильный противник, готовый сражаться на свои родные земли до последнего. Уже потом западные историки стремились всячески принизить значение битвы на Чудском озере – то утверждали, что в действительности там встретились гораздо меньшие по численности силы, то характеризовали сражение как отправную точку формирования «мифа об Александре Невском».

Победы Александра Невского над шведами и над тевтонскими и датскими рыцарями имели масштабное значение для дальнейшей русской истории. Кто знает, как сложилась бы история земли Русской, если бы воины Александра тогда не выиграли эти сражения. Ведь главной целью рыцарей было обращение русских земель в католичество и полное подчинение их владычеству ордена, а через него – и Рима. Для Руси, таким образом, битва имела определяющее значение и в плане сохранения национальной и культурной идентичности. Можно сказать, что Русский мир выковывался, в том числе, и в сражении на Чудском озере.

Александр Невский, победивший шведов и тевтонцев, навсегда вошел в русскую историю и как церковный святой, и как блестящий полководец и защитник земли Русской. Понятно, что не меньшим был вклад и бесчисленных ратников новгородских и княжеских дружинников. Их имена история не сохранила, но для нас, живущих спустя 776 лет, Александр Невский – это и есть, в том числе, те русские люди, которые сражались на Чудском озере. Он стал олицетворением русского воинского духа, мощи. Именно при нем Русь показала Западу, что не собирается ему подчиняться, что она – особая земля со своим укладом, со своим народом, с собственным культурным кодом. Потом русским воинам приходилось еще не раз «давать по зубам» Западу. Но отправной точкой были именно сражения, выигранные Александром Невским.

Последователи политического евразийства говорят о том, что Александр Невский предопределил евразийский выбор России. В его княжение у Руси складывались более мирные отношения с монголами, чем с немецкими рыцарями. По крайней мере, монголы не стремились уничтожить идентичность русского народа, навязав ему свои верования. В любом случае, политическая мудрость князя заключалась в том, что в сложные для русской земли времена он смог относительно обезопасить Новгородскую Русь на востоке, выиграв сражения на западе. В этом заключались его военный и дипломатический таланты.

Прошло 776 лет, но сохраняется память о подвиге русских воинов в битве на Чудском озере. В 2000-е годы в России был открыт целый ряд памятников Александру Невскому – в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Курске, Волгограде, Александрове, Калининграде и многих других городах. Вечная память князю и всем русским воинам, отстоявшим свою землю в том сражении.

| Ледовое побоище | ||

|---|---|---|

| Основной конфликт: Ливонский поход на Русь (1240—1242) | ||

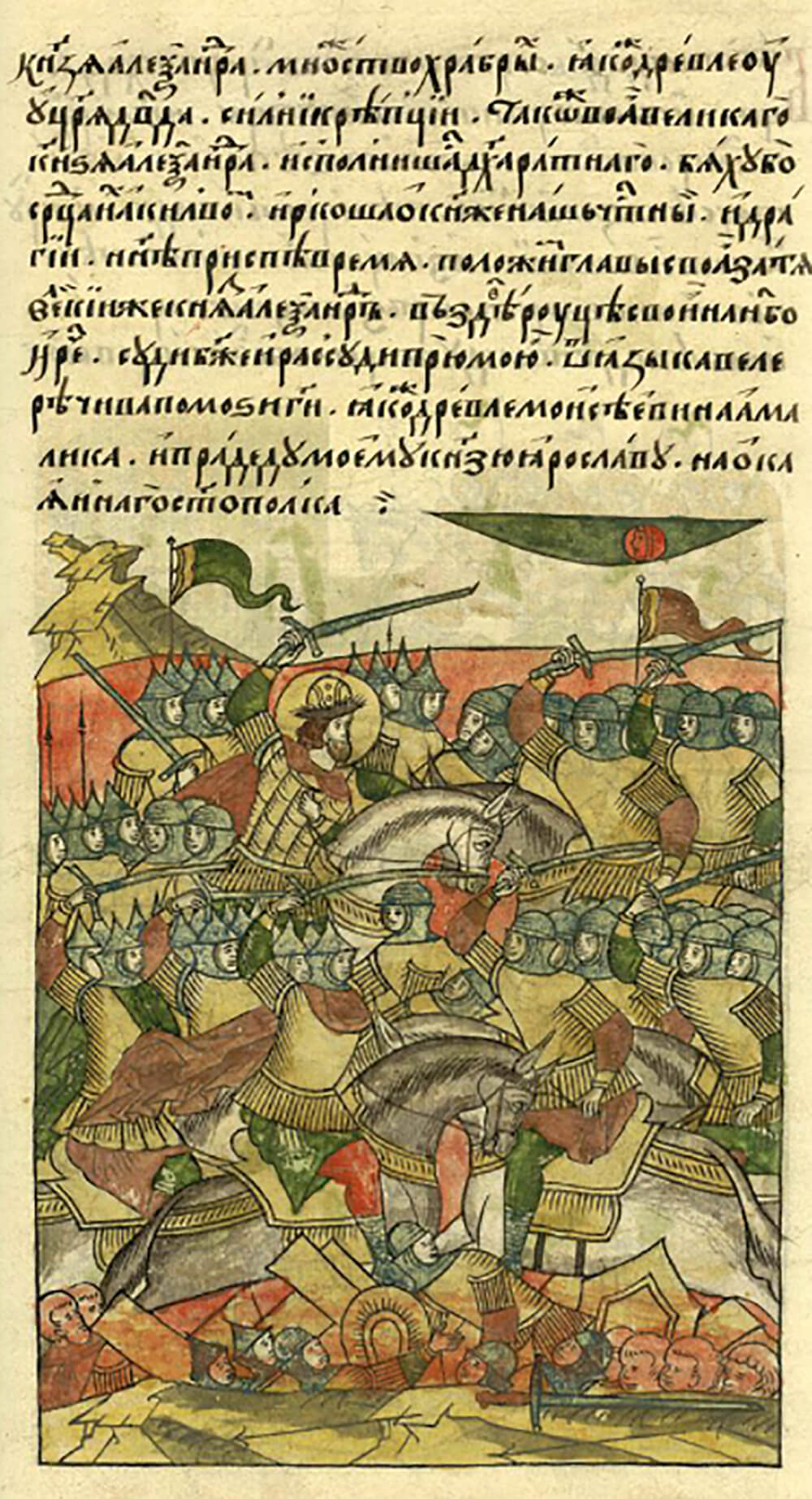

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода, середина XVI века. |

||

| Дата | 5 апреля 1242 | |

| Место | Чудское озеро | |

| Итог | победа Новгорода | |

| Противники | ||

|

||

| Командующие | ||

|

||

| Силы сторон | ||

|

||

| Потери | ||

|

||

Ледо́вое побо́ище (нем. Schlacht auf dem Eise, лат. Prœlium glaciale — «Ледовая битва»), также битва на Чудском озере (нем. Schlacht auf dem Peipussee) — битва, произошедшая на льду Чудского озера в субботу 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля по пролептическому григорианскому календарю) 1242 года с участием ижоры, новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и войсками Ливонского ордена — с другой.

Является одним из Дней воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (отмечается 5 (18) апреля).

Содержание

- 1 Начало войны

- 2 Ход сражения

- 3 Масштаб и значение битвы

- 4 Память о битве

- 4.1 Фильмы

- 4.2 Музыка

- 4.3 Литература

- 4.4 Памятники

- 4.4.1 Памятник дружинам Александра Невского на горе Соколиха

- 4.4.2 Памятник Александру Невскому и Поклонный крест

- 4.5 В филателии и на монетах

- 5 Факты

- 6 См. также

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Начало войны[править | править код]

В декабре 1237 года папа римский Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединённого ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов[2]. Русские земли в эти годы были ослаблены монгольским нашествием.

15 июля 1240 года шведы были разбиты на Неве, а в августе 1240 года Орден начал поход на Русь. Против русских выступили ливонские рыцари (сам ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Андреас фон Вельвен участия в битве не принял), ополчение дерптского епископа Германа Буксгевдена, дружина русского князя Ярослава Владимировича, войско эстов и войско короля, упоминаемое в Ливонской рифмованной хронике[3] и других западных источниках[4] (датского — см. комм.; либо шведского[1]).

Немцы взяли Изборск, разбив подошедших ему на помощь псковичей, 800 из которых погибло[5], и осадили Псков, ворота которого через неделю открыли их сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили землю вожан и Копорье и приблизились к Новгороду на расстояние 30 вёрст, новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он послал к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. Прибыв в Новгород в 1241 году, Александр выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наёмников из местного населения были взяты в плен, но отпущены, а изменники из числа чуди казнены. В марте 1242 года Александр дождался владимирской помощи во главе с Андреем и взял Псков. Рыцари сконцентрировали свои силы в Дерптском епископстве. Александр тогда повёл войска во владения Ордена, а после поражения передовых русских отрядов на покорме главные силы отступили на озёрный лёд для решающего сражения.

Ход сражения[править | править код]

Изменчивость гидрографии Чудского озера[источник не указан 108 дней] усложняет задачу определения места, где произошло Ледовое побоище. В 1958—1959 годах на предполагаемом месте битвы — участке Тёплого озера, находящемся в 400 метрах к западу от современного берега мыса Сиговец, между северной его оконечностью и широтой деревни Остров — под руководством Г. Н. Караева проводились археологические раскопки экспедицией Института археологии Академии наук СССР, однако находок, которые связывали бы это место с битвой 1242 года, так и не было обнаружено[6].

В экспедиции генерала Г. Н. Караева принимал участие историк Михаил Николаевич Тихомиров. М. Н. Тихомиров критиковал подход генерала к исследованиям и писал в 1960 году, что «газетные статьи тов. Караева, в которых доказывались совершенно недоказуемые вещи, да ещё в различных вариациях, фактически компрометировали саму идею поисков места Ледового побоища…» и далее: «…Никаких серьёзных работ по установлению прежнего уровня Чудского озера не производилось, если не считать практических работ студентов с их нехитрыми приспособлениями…»[7]. Также историк Д. Н. Альшиц отметил, что Г. Н. Караев противоречит не только данным источников, но и самому себе[8].

Противоборствующие армии встретились утром 5 апреля 1242 года[9]. Момент начала боя «Рифмованная хроника» описывает так:

Затем:

Таким образом, известия «Хроники» о боевом порядке русских в целом сочетаются с сообщениями русских летописей о выделении отдельного стрелкового полка перед центром главных сил (с 1185 года).

В центре немцы прорвали строй русских:

Но затем войска тевтонского ордена были окружены русскими с флангов и уничтожены, а другие немецкие отряды отступили во избежание той же участи:

Русские преследовали бегущих на протяжении 7 вёрст. Примечательно, что в отличие от сражения при Омовже в 1234 году, близкие ко времени битвы источники не сообщают о том, что немцы проваливались под лёд; по мнению Дональда Островски, эта информация проникла в поздние источники из описания битвы 1016 года между Ярославом и Святополком в «Повести временных лет» и «Сказании о Борисе и Глебе»[10].

В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов не только на Руси, но и в Летголе. Также был проведён обмен пленными. Только через 10 лет тевтонцы попытались вновь захватить Псков.

Масштаб и значение битвы[править | править код]

«Старшая Ливонская рифмованная хроника» говорит о том, что в битве на каждого немца приходилось 60 русских (что признаётся преувеличением), и о потере в битве 20 рыцарей убитыми и 6 пленными[11]. «Хроника гроссмейстеров» («Die jungere Hochmeisterchronik», иногда переводится как «Хроника Тевтонского ордена»), официозная история Тевтонского ордена, написанная уже значительно позднее, говорит о гибели 70 орденских рыцарей (буквально «70 орденских господ», «seuentich Ordens Herenn»), но объединяет погибших при взятии Александром Пскова и на Чудском озере.

В Новгородской первой летописи сообщается: «и паде Чюди бещисла, а Нѣмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ»[12] (вариант: «и паде Чюди бещисла, а Нѣмець 500, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ»[13]).

Согласно традиционной в российской историографии точке зрения, эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцом, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьёзных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь была сильно ослаблена монгольским нашествием. В Новгороде Ледовое побоище вместе с Невской победой над шведами ещё в XVI веке вспоминалось на ектениях по всем новгородским церквям.

В советской историографии Ледовое побоище считалось одной из крупнейших битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике, и численность войск на Чудском озере оценивалась в 10—12 тыс. человек у Ордена и 15—17 тыс. человек новгородцев и их союзников (последняя цифра соответствует оценке и Генрихом Латвийским[14] численностей русских войск при описании их походов в Прибалтику в 1210—1220-х годах), то есть примерно на том же уровне, что и в Грюнвальдской битве (1410) — до 11 тыс. человек у Ордена и 16—17 тыс. человек в польско-литовском войске[15]. «Хроника», как правило, сообщает о малочисленности немцев в тех сражениях, которые были ими проиграны, но даже в ней Ледовое побоище однозначно описано как поражение немцев, в отличие, например, от Раковорской битвы (1268).

Как правило, минимальные оценки численности войск и потерь Ордена в битве соответствуют той исторической роли, которую отводят конкретные исследователи данной битве и фигуре Александра Невского в целом (подробнее см. Оценки деятельности Александра Невского). Вообще не упоминали битву в своих трудах В. О. Ключевский и М. Н. Покровский.

Английский исследователь Дж. Феннел полагает, что значение Ледового побоища (и Невской битвы) сильно преувеличено: «Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и что многие делали после него, — а именно устремлялись на защиту протяжённых и уязвимых границ от отрядов захватчиков». С этим мнением солидарен и российский профессор И. Н. Данилевский. Он отмечает, в частности, что битва уступала по своим масштабам сражению при Сауле (1236 год), в котором литовцами был убит магистр ордена и 48 рыцарей, и сражению под Раковором; современные событиям источники даже Невскую битву описывают более подробно и придают ей большее значение[16].

Немецкие историки полагают, что, ведя сражения на западных границах, Александр Невский не преследовал сколько-нибудь цельной политической программы, однако успехи на Западе давали некоторую морально-психологическую «компенсацию» за ужасы монгольского вторжения[17][18]. Многие исследователи полагают преувеличенным и сам масштаб угрозы, которую Запад представлял для Руси[17][19]. С другой стороны, Л. Н. Гумилёв, напротив, считал, что не татаро-монгольское «иго», а именно католическая Западная Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представляла собой смертельную угрозу для самого существования Руси, а потому роль побед Александра Невского в русской истории особенно велика[20].

Немецкий историк Диттмар Дальманн пишет, что Ледовое побоище сыграло свою роль в формировании русского национального мифа, в котором Александру Невскому отводилась роль «защитника православия и земли Русской» перед лицом «западной угрозы»; победа в битве считалась оправданием политических шагов князя в 1250-е годы. Особенно актуализировался культ Невского в сталинскую эпоху, служа, по мнению Дальманна, своеобразным наглядным историческим примером для культа самого Сталина. Краеугольным камнем сталинского мифа об Александре Ярославиче и Ледовом побоище стал фильм Сергея Эйзенштейна (см. ниже)[17].

В результате битвы на Чудском озере был заключён договор между немцами и Новгородом, в соответствии с которым крестоносцы покинули все захваченные ими русские земли. Ледовое побоище является важной датой. Немцы не прекратили свои походы на Русь, но они уже не могли нанести существенного удара по северным землям[21].

Память о битве[править | править код]

Памятник дружинам Александра Невского на горе Соколиха во Пскове

Фильмы[править | править код]

- В 1938 году Сергей Эйзенштейн снял художественный фильм «Александр Невский», в котором было экранизировано Ледовое побоище. Фильм считается одним из самых ярких представителей жанра исторических фильмов. Именно он во многом сформировал у современного зрителя представление о битве.

- В 1992 году снят документальный фильм «В память о прошлом и во имя будущего». Фильм рассказывает о создании памятника Александру Невскому к 750-летию со дня Ледового побоища[22][23].

Музыка[править | править код]

- Музыкальное сопровождение к фильму Эйзенштейна, написанное Сергеем Прокофьевым, представляет собой кантату, посвященную событиям битвы.

- Песня «Баллада о древнерусском воине» из альбома «Герой асфальта» группы Ария (одна из самых известных композиций в творчестве группы) рассказывает о Ледовом побоище.

- События на Чудском озере освещаются, в шуточной версии, в песне Игоря Растеряева «Озеро чуди» (2017)[24].

Литература[править | править код]

- Поэма Константина Симонова «Ледовое побоище» (1938)

- Г. Н. Караев, А.С Потресов «Загадка Чудского Озера» (1976)

- Весной 1942 года немецкий писатель-эмигрант Арнольд Цвейг в неопубликованном эссе сравнил поражение немецкой армии с Ледовым побоищем[17].

Памятники[править | править код]

Памятник дружинам Александра Невского на горе Соколиха[править | править код]

Памятник дружинам Александра Невского установлен в 1993 году на горе Соколиха в Пскове, удалённой почти на 100 км от предполагаемого места сражения. Изначально планировалось создать памятник на острове Вороньем, что географически было бы более точным решением[25].

Памятник Александру Невскому и Поклонный крест[править | править код]

В 1992 году на территории села Кобылье Городище Гдовского района[26] в месте, максимально приближенном к предполагаемому месту Ледового побоища, у церкви Архангела Михаила был установлен бронзовый памятник Александру Невскому работы скульптора В. Г. Козенюка и деревянный поклонный крест[27]. Церковь Архангела Михаила была создана псковичами в 1462 году. В летописях с этой церковью связано последнее упоминание легендарного «Вороньего камня» (псковская летопись 1463 г.). Деревянный крест постепенно разрушался под действием неблагоприятных погодных условий[28]. В июле 2006 г к 600-летию первого упоминания с. Кобылье Городище в Псковских летописях он заменён бронзовым[29].

Бронзовый поклонный крест отлит в Санкт-Петербурге на средства меценатов Группы «Балтийские стали» (А. В. Остапенко)[30]. Прототипом послужил Новгородский Алексеевский крест. Автор проекта А. А. Селезнев[31]. Отлит бронзовый знак под руководством Д.Гочияева литейщиками ЗАО «НТЦКТ», архитекторы Б. Костыгов и С. Крюков. При реализации проекта использованы фрагменты от утраченного деревянного креста скульптора В. Рещикова[29].

-

Памятный крест дружинам Александра Невского

-

Памятник в честь 750-летия битвы

-

Памятник в честь 750-летия со дня битвы (фрагмент)

В филателии и на монетах[править | править код]

Факты[править | править код]

В связи с неправильным подсчётом даты битвы по новому стилю День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над крестоносцами (учреждён Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России») отмечается 18 апреля вместо правильного по новому стилю 12 апреля[32]. Разница между старым (юлианским) и новым (впервые введённым в 1582 году григорианским) стилем в XIII веке составляла бы 7 дней (отсчитывая от 5 апреля 1242 года), а разница между ними в 13 дней имеет место лишь в период 14.03.1900—14.03.2100 (по новому стилю). Иными словами, день победы на Чудском озере (5 апреля по старому стилю) отмечается 18 апреля, на которое действительно приходится 5 апреля по старому стилю, но только уже в настоящее время (1900—2099).

С конца XX века в России отмечали неофициальный праздник День Русской нации (5 апреля), призванный стать датой единения всех патриотических сил[33][34].

22 апреля 2012 года к 770-летию Ледового побоища в деревне Самолва Гдовского района Псковской области открыт Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года[35].

См. также[править | править код]

- Войско Древней Руси

- Новгородское войско

- Походы русских князей против Ордена меченосцев

- Второй шведский крестовый поход

- Литовский поход Александра Невского

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 Разин Е. А. Военное искусство вооружённой организации Руси в XII—XIII вв. // История военного искусства VI—XVI вв. — СПб.: Полигон, 1999. — С. 159—162.

- ↑ Ужанков А. Меж двух зол. Исторический выбор Александра Невского

- ↑ Старшая Ливонская Рифмованная Хроника

- ↑ Бегунов Ю. К., Клейненберг И. Э., Шаскольский И. П. Письменные источники о Ледовом побоище (недоступная ссылка). Дата обращения 4 мая 2013. Архивировано 29 сентября 2013 года.

- ↑ Хроника Тевтонского ордена (недоступная ссылка). Дата обращения 3 мая 2013. Архивировано 28 сентября 2013 года.

- ↑ Ледовое побоище 1242 г.: Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового Побоища. — М.-Л., 1966. — 253 с. — С. 60—64.

- ↑ Селезнев, 2019, с. 21.

- ↑ Селезнев, 2019, с. 22.

- ↑ Новгородская первая летопись старшего извода. Её дата считается более предпочтительной, поскольку кроме числа содержит ещё привязку к дню недели и церковным праздникам (день памяти мученика Клавдия и похвалы Богородице). В Псковских летописях стоит дата 1 апреля.

- ↑ Donald Ostrowski. Alexander Nevskii’s “Battle on the Ice”: The Creation of a Legend (англ.) // Russian History/Histoire Russe. — 2006. — Vol. 33, no. 2—3-4. — P. 304—307.

- ↑ Старшая Ливонская рифмованная хроника // Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. — М.: Индрик, 2002.

- ↑ Новгородская первая летопись старшего извода.

- ↑ Новгородская первая летопись младшего извода.

- ↑ Генрих Латвийский. Хроника Ливонии.

- ↑ Разин Е. А. Военное искусство в войне славян с Тевтонским орденом.

- ↑ Данилевский И. Н. Ледовое побоище — смена образа // Полит.ру. 15 апреля 2005.

- ↑ 1 2 3 4 Dittmar Dahlmann. Der russische Sieg über die «teutonische Ritter» auf der Peipussee 1242// Schlachtenmythen: Ereignis — Erzählung — Erinnerung. Herausgegeben von Gerd Krumeich und Susanne Brandt. (Europäische Geschichtsdarstellungen. Herausgegeben von Johannes Laudage. — Band 2.) — Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2003. — S. 63—76.

- ↑ Werner Philipp. Heiligkeit und Herrschaft in der Vita Aleksandr Nevskijs // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. — Band 18. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1973. — S. 55—72.

- ↑ Janet Martin. Medieval Russia 980—1584. Second edition. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — P. 181.

- ↑ «Древняя Русь и Великая степь». gumilevica.kulichki.net. Дата обращения 22 сентября 2016.

- ↑ Состоялась битва на Чудском озере («Ледовое побоище»). Президентская библиотека (10 мая 2019). Дата обращения 6 июня 2019.

- ↑ Часть 1. Видео 20 мин. 20 сек.

- ↑ Часть 2. Видео 15 мин. 39 сек.

- ↑ Игорь Растеряев. Озеро чуди.

- ↑ Интервью с организатором работ по созданию памятника Александру Невскому // Гдовская заря : газета. — 30.3.2007.

- ↑ Новогородецкий посад Александра Невского в Кобыльем Городище

- ↑ «В память о прошлом и во имя будущего» (фото и дикторский текст) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 марта 2010. Архивировано 3 сентября 2009 года.

- ↑ Памятный деревянный крест дружинам Александра Невского (фотографии).

- ↑ 1 2 На месте Ледового побоища установят бронзовый крест в знак уважения к истории Псковской Земли Архивная копия от 19 сентября 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 25-05-2013 [2360 дней] — история, копия)//Официальный (недоступная ссылка) сайт Псковской области, 12 июля 2006 г ]

- ↑ Селезнев Александр Александрович, автор проекта Авто ВЕЧЕ России.

- ↑ Открытие Поклонного креста дружинам Александра Невского в Кобыльем Городище (16 июля 2006 года).

- ↑ Перевод дат юлианского календаря в другие календари Архивная копия от 17 апреля 2013 на Wayback Machine.

- ↑ газета Завтра: ДЕНЬ РУССКОЙ НАЦИИ. zavtra.ru. Дата обращения 26 июля 2019.

- ↑ Димитрий Свешников. Блоги / Димитрий Свешников: День Русской Нации в Нижнем Новгороде.. Эхо Москвы. Дата обращения 26 июля 2019.

- ↑ Музей истории экспедиции по уточнению места Ледового побоища открыли в Гдовском районе. ПАИ Новости Псковской области. Дата обращения 26 июля 2019.

Литература[править | править код]

- На русском языке

- Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века: «Слово о погибели Русской земли» — М.—Л.: Наука, 1965. — 232 с.

- Бахтин А. П. Ледовое побоище: о построении «Свиньей», или «Острой колонной» // Слово.ру: Балтийский акцент. 2015.

- Житие Александра Невского / Подг. текста, перевод и комм. В. И. Охотниковой // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. — М.: Художественная литература, 1981.

- Карпов А. Ю. Александр Невский. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 336, [16] с. — (Жизнь замечательных людей). — 5000 экз. — ISBN 978-5-235-03312-2.

- Клепинин Н. А. Святой благоверный и великий князь Александр Невский. — СПб: Алетейя, 2004. — 288 с. — Серия «Славянская библиотека».

- Князь Александр Невский и его эпоха: Исследования и материалы / Под ред. Ю. К. Бегунова и А. Н. Кирпичникова. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. — 216 с. — 3000 экз. — ISBN 5-86007-037-3.

- Ледовое побоище 1242 г.: Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища / Отв. ред. Г. Н. Караев; Институт археологии АН СССР. — М.; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1966. — 256 с. — 5200 экз.

- Липицкий С. В. Ледовое побоище / Канд. ист. наук полк. С. В. Липицкий. — М.: Воениздат, 1964. — 68 с. — (Героическое прошлое нашей Родины).

- Мансикка В. Й. Житие Александра Невского: Разбор редакций и текст. — СПб., 1913. — «Памятники древней письменности». — Вып. 180.

- Нестеренко А. Н. Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище. — М.: Олма-Пресс, 2006. — 320 с.: ил. — Серия «Альтернатива. История, которую мы не знаем».

- Пашуто В. Т. Александр Невский — М.: Молодая гвардия, 1974. — 160 с. — Серия «Жизнь замечательных людей».

- Завоевание Пруссии Тевтонским орденом. (XIII век) // Соколов Б. В. «Сто великих войн». — М.: Вече, 2001.

- Селезнев А. А. Летописный Вороний камень – место начала Ледового побоища (1242) // Святой благоверный князь Александр Невский — на все века с Россией : материалы конф. / X Международные Александро-Невские чтения, Псков, 16—17 мая 2019. — Псков: Псковский государственный университет, 2019. — С. 20—52. — ISBN 978-5-91116-826-1.

- Тихомиров М. Н. О месте Ледового побоища // Тихомиров М. Н. Древняя Русь: Сб. ст. / Под ред. А. В. Арциховского и М. Т. Белявского, при участии Н. Б. Шеламановой. — М.: Наука, 1975. — С. 368—374. — 432 с. — 16 000 экз.

- Феннел Дж. Кризис средневековой Руси. 1200—1304 / Пер. с англ.; Вступ. ст. и общая ред. А. Л. Хорошкевич и А. И. Плигузова. — М.: Прогресс, 1989. — 296 с. — 30 000 экз. — ISBN 5-01-001641-9.

- Хитров М. Святой благоверный великий князь Александр Ярославович Невский. Подробное жизнеописание. — Мн.: Панорама, 1991. — 288 с. — Репринтное изд.

- Щербаков А., Дзысь И. Ледовое побоище. — М.: 000 Издательский центр «Экспринт», 2001. — 84 с.: ил. — (Военный музей). — ISBN 5-94038-021-2.

- На других языках

- Ostrowski, Donald Alexander Nevskii’s «Battle on the Ice». The Creation of a Legend. // Russian History/Histoire Russe, 33, Nos. 2-3-4 (Summer-Fall-Winter 2006), 289—312 (англ.)

- Selart, A. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century. — Leiden: Brill, 2015. — ISBN 978-9-004-28474-6. (англ.)

Ссылки[править | править код]

- К вопросу написания концепции музея-заповедника «Ледовое побоище», г. Гдов, 19-20 ноября 2007 г.

- Завоевание Руси татаро-монголами. Интерактивная карта

Разведопрос: Клим Жуков про Ледовое побоище (Разбор Ледового побоища военным историком К. А. Жуковым в передаче Д. Ю. Пучкова «Разведопрос»)

- 430-килограммовый колокол «Благовестник» выехал из Петербурга к месту Ледового побоища

- Баранов А. Численность братьев Тевтонского ордена

- Потресов В. Ледовое побоище — новый взгляд на события войны 1240—1242 годов как задачу исследования операций | Русское поле

5 апреля (12 апреля по пролептическому григорианскому календарю) 1242 г. на Чудском озере у Вороньего камня состоялась битва русской дружины под предводительством князя Александра Невского с рыцарями Тевтонского ордена. Это сражение вошло в историю под названием «Ледовое побоище».

После поражения в Невской битве в 1240 г. шведы уже не принимали активного участия в выступлениях против Руси, но немецкие рыцари стремились укрепиться на границах Новгородской и Псковской земли. В 1240 г. пали русские крепости Изборск и Псков. Ощутив новую опасность, новгородцы во главе с князем Александром Невским поднялись на борьбу с врагом. В марте 1242 г. Псков был освобождён. Отбив у неприятеля Псков, русское войско двинулось на Изборск. Тем временем разведка выяснила, что противник послал на Изборск незначительные силы, а главные направил к Чудскому озеру.

По подсчётам военных историков на льду Чудского озера собралось 10-12 тыс. рыцарей. У Александра Невского было 15-17 тыс. воинов. Большинство составляли пешие «вои», значительно уступавшие рыцарям в вооружении и боевой выучке.

На рассвете 5 (12) апреля крестоносцы выстроили своё войско треугольником, обращённым острым концом против неприятеля («свиньёй»). Александр Невский сосредоточил основные силы не в центре («челе»), как это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из лёгкой конницы, лучников и пращников. Боевой порядок русских был обращён тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом.

При сближении войск русские лучники осыпали рыцарей градом стрел, но закованным в броню рыцарям удалось смять передний полк. «Прорезав» передние войска рыцари упёрлись в обрывистый берег озера и не смогли развить успех операции. Русские войска ударили по «свинье» справа и слева, а в тыл бросилась отборная дружина самого Александра Невского. Как писал летописец: «Бысть ту сеча велика… и не бе видети леду: покрыло все кровию». Сражение продолжалось до позднего вечера. Когда рыцарское войско дрогнуло и обратилось в бегство, русские погнали их к современному мысу Сиговец. Тонкий прибрежный лёд проламывался под конями и тяжеловооружёнными рыцарями.

Непосредственным результатом битвы на Чудском озере стало заключение договора между немцами и Новгородом, согласно которому крестоносцы уходили из всех захваченных ими русских земель.

В истории борьбы с немецкими завоевателями Ледовое побоище является важной датой. Немцы не прекратили свои походы на Русь, но они уже не могли нанести существенного удара по северным землям.

18 апреля отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Лит.: Бегунов Ю. К., Клейненберг И. Э., Шаскольский И. П. Письменные источники о Ледовом побоище //Ледовое побоище 1242, М; Л., 1966; Данилевский И. Ледовое побоище: смена образа // Отечественные записки. № 5 (20) 2004; Зверев Ю. Ледовое побоище происходило: на суше // Техника и оружие. 1995. № 1. С. 20-22; Кирпичников А. Н. Ледовое побоище 1242 г.: Новое осмысление // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 162-166; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М; Л., 1950. С. 72-85; Трусман Ю. И. О месте Ледового побоища в 1242 г. // Журнал Министерства Народного просвещения. 1884. № 1. С. 44-46.

См. также в Президентской библиотеке:

Александр Невский (1221–1263): [цифровая коллекция].

Исторический контекст: геополитическая обстановка и причины войны с крестоносцами

-

Противостояние Новгорода и Ливонского ордена

-

Невская битва и поход Ливонского ордена на Русь

Участники Ледового побоища

- Место Ледового побоища

Битва на Чудском озере: ход сражения

Итог и значение Ледового побоища

Альтернативный взгляд историков

-

Была ли на самом деле битва на Чудском озере?

-

Доказательства легендарного сражения

Битва на Чудском озере, произошедшая 5 апреля 1242 года, вошла в историю под названием Ледовое побоище. Александру Невскому и его войску удалось не просто нанести поражение рыцарям-крестоносцам. Эта победа позволила сократить масштабы натиска западноевропейских противников на Новгородские земли. Заодно триумф имел и мощный психологический эффект. После катастрофы татаро-монгольского нашествия, вновь появилась вера в силу русского оружия.

Исторический контекст: геополитическая обстановка и причины войны с крестоносцами

Прибалтика, населённая языческими племенами, манила европейских католиков. В конце 12-го столетия туда потянулись миссионеры, неся слово Христово. Поначалу дела у монахов шли неважно. И после того, как в 1184 году миссионер Мейнард не сумел словом убедить ливов сменить язычество на христианство, священнослужители начали действовать более радикально. В качестве «доказательств» новой веры они брали с собой рыцарей-крестоносцев.

Дело с продвижением католичества в «народ» более или менее наладилось. В 1201 году посланник Папы Римского каноник Альберт с помощью рыцарей обосновался в устье Двины и построил Ригу. Этот город стал оплотом католиков в их дальнейшем продвижении на Восток. И вскоре здесь появился полноценный Орден — Орден меченосцев.

Монахи-рыцари, расширяя владения за счёт присоединения языческих земель, в 1212 году упёрлись в границы Новгородской республики. Но масштабных боевых действий тогда не происходило. Меченосцы были заняты «рутиной» — покорением Эстонии. Столкновения с Псковом или Новгородом носили скорее локальный характер и являлись некой проверкой на прочность.

Печать Ордена меченосцев. (wikimedia.org)

В 1215 году рыцари сумели захватить Юрьев, а вскоре и полностью взять под контроль Эстонию. И противостояние с русскими городами приобрело иную окраску. Мстислав Удалой, княживший в Новгороде, успешно отразил несколько атак меченосцев.

Затем в Великом Новгороде начал княжить Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Ему тоже пришлось противостоять Ордену. В битве под Юрьевым меченосцы были разбиты. Город остался во власти крестоносцев, но они платили за него дань. Установился хрупкий мир. Но продлился он недолго.

В региональный конфликт вклинилась ещё и Дания, которая претендовала на Эстонию. К 1219 году она сумела захватить северные земли. Правда, спустя несколько лет меченосцы всё-таки вернули их себе. А в 1223 году Юрьев вновь сменил хозяина. Теперь он отошёл к эстам, которые сумели захватить город во время восстания. Понимая, что меченосцы это так не оставят, из Новгорода прибыло подкрепление, возглавляемое князем Вячко, но сдержать натиск у него не вышло. В 1224 году крестоносцы епископа Риги Альбрехта фон Буксгевдена захватили город. Вячко и все его дружинники погибли.

Тем временем на территории племени пруссов обосновался Тевтонский рыцарский орден. Крестоносцы перебрались туда из Палестины по приглашению польского короля. Он надеялся, что тевтонцы помогут ему одолеть местных язычников. Они помогли. Истребили пруссов и быстро стали грозной силой. Что же касается меченосцев, то они от года к году слабели. Постоянные войны истощили орден: в 1234 году рыцари потерпели поражение от Ярослава Всеволодовича, а через два года их разбило литовское войско. И вскоре меченосцы были переданы Тевтонскому ордену в статусе Ливонского ландмейстерства.

Ландмейстерство — «филиал» Тевтонского ордена, имевший некоторую автономию. Всего же в состав ордена входило три ландмейстерства: в Германии, Ливонии и Пруссии.

Противостояние Новгорода и Ливонского ордена

Все эти конфликты носили не национальный характер, а локальный. Рыцари-крестоносцы были проблемой не всей Руси, а исключительно Новгорода, Пскова и других населённых пунктов, входивших в состав Новгородской республики. В те времена государство не было единым, а находилось в состоянии феодальной раздробленности.

Феодальная раздробленность — период сильного ослабления центральной власти в феодальном государстве. Когда из-за усиления отдельных крупных феодалов происходили процессы децентрализации. По факту, единое государство раскалывалось на несколько мелких. И каждое новое государство считало себя независимым.

На момент борьбы Новгорода и Пскова с рыцарями-крестоносцами Русь раздробилась на пару десятков самостоятельных княжеств. У каждого из них была своя политика. Более того, часто бывало и так, что у городов, формально относившихся к одной земле, взгляды на одну и ту же ситуацию различались.

Например, Новгород и Псков. Они относились к одной земле, являвшейся на тот момент чуть ли не самой крупной территориальной единицей всей Руси, но оба города были автономными, со своими экономическими и политическими целями. Соответственно, взгляды на события в Прибалтике у них не совпадали.

Новгород претендовал на земли эстов (их называли чудь), где уже обосновались германцы. И новгородцы не советовались с жителями Пскова, когда совершали походы на чудь. В отместку рыцари нападали на псковитян, поскольку он относился к Новгородской республике. Между Новгородом и Псковом возникло серьёзное напряжение. «Бонусом» шло ещё и вторжение Батыя в русские княжества, начавшееся в 1237 году.

Добралась Золотая Орда и до земель Новгородской республики. Удар приняли города, расположенные на юго-востоке: Торжок, Волок, Бенецк. Более того, когда вражеские войска осадили Торжок, к нему на помощь никто не пришёл, и город был разорён. Но ни Новгород, ни Псков тогда не пострадали. Батый развернул войска. По одной из версий, он не решился на поход из-за весенней распутицы. Внук Чингисхана посчитал, что его конница увязнет в местных болотах.

Экспансия Тевтонского ордена в Прибалтике. (wikipedia.org)

Но ни новгородцы, ни псковитяне не могли чувствовать себя в безопасности. Они понимали, что Батый в любой момент может вернуться. В княжествах царила атмосфера уныния и отчаяния. К тому же, жители республики знали, что в том же 1237 году Папа Римский Григорий IX объявил второй крестовый поход против язычников, проживавших в Прибалтике. А вскоре ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии и Ливонии Герман фон Балк договорился с датским королём Вальдемаром II не только о распределении эстонских земель, но и военных действиях против Новгородской республики. К войне с русскими им удалось привлечь ещё и шведов. Противники знали, что сейчас Новгород находится в незавидном положении, и решили этим воспользоваться.

Невская битва и поход Ливонского ордена на Русь

Швеция не являлась для Новгорода новым противником. Их стычки являлись вполне привычным делом, поскольку Прибалтика манила обе стороны. Когда в Новгороде княжил Александр Ярославович, стало известно, что шведы готовятся к вторжению. Князь воспринял эту новость серьёзно и приказал своим людям наблюдать за побережьем, чтобы появление врага не стало неожиданностью.

Предусмотрительность князя сыграла ключевую роль. Когда шведы остановились в месте впадения в Неву Ижоры, Александр внезапно атаковал противника и одержал очень важную победу. Триумф в Невской битве, произошедшей 15 июля 1240 года, был важен в психологическом плане. Новгородцы поняли, что с врагом из западных земель можно воевать.

Но радость от победы в Невской битве была преждевременна. В дело вступил Ливонский орден. Рыцари вторглись в Новгородскую республику. Пал Изборск, не помогла и псковская дружина, пришедшая на помощь. Затем противник подошёл к Пскову. Ослабленный город ничего не смог противопоставить крестоносцам. К тому же, там было много людей, лояльных ордену, и они открыли ворота. Крестоносцы отправились дальше, огнём и мечом прокладывая себе путь по новгородской земле.

[Сборник: Невская битва]

Александра Невского в те тяжёлые времена в Новгороде не было. Он переругался с городской властью и обосновался в Переяславле-Залесском. Но когда рыцари вплотную подобрались к городу, новгородцы попросили у Ярослава прислать к ним своего сына для защиты. И князь сначала отправил к ним другого сына — Андрея. Но жители Новгорода требовали именно Невского. Александр согласился вернуться.

Александр Невский. Миниатюра из «Царского титулярника», 1672. (wikipedia.org)

В 1241 году Александр Невский во главе переяславской дружины, владимиро-суздальского ополчения и новгородских полков начал наступление. Он сумел отбить у крестоносцев захваченные города, а через год освободил и Псков, после чего уже вступил в чужие земли.

Авангард, наткнувшийся на войско крестоносцев, был разбит. И Александр решил дать противнику сражение на восточном берегу Чудского озера.

Участники Ледового побоища

Из новгородских летописей известно, что сражение на Чудском озере произошло 5 апреля 1242 года. И это единственно, что точно известно. По официальной версии, в битве приняли участие с русской стороны:

-

полки Новгородской республики

-

владимиро-суздальская дружина

-

псковское ополчение.

Им противостояли:

-

Ливонский орден

-

Дерпское епископство

-

Дания

-

чудь

Русским войском лично командовал Александр Невский. Что же касается ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии Андреаса фон Вельвена, то он участия в сражении не принимал. Зато там был Герман фон Буксгевден — епископ Дорпата (ранее — Юрьев). Опытный военачальник, который в 1224 году захватил Юрьев, а в 1240 году возглавил поход рыцарей на Новгородские земли. Именно под командованием фон Буксгевдена крестоносцы захватили Изборск, Копорье и Псков.

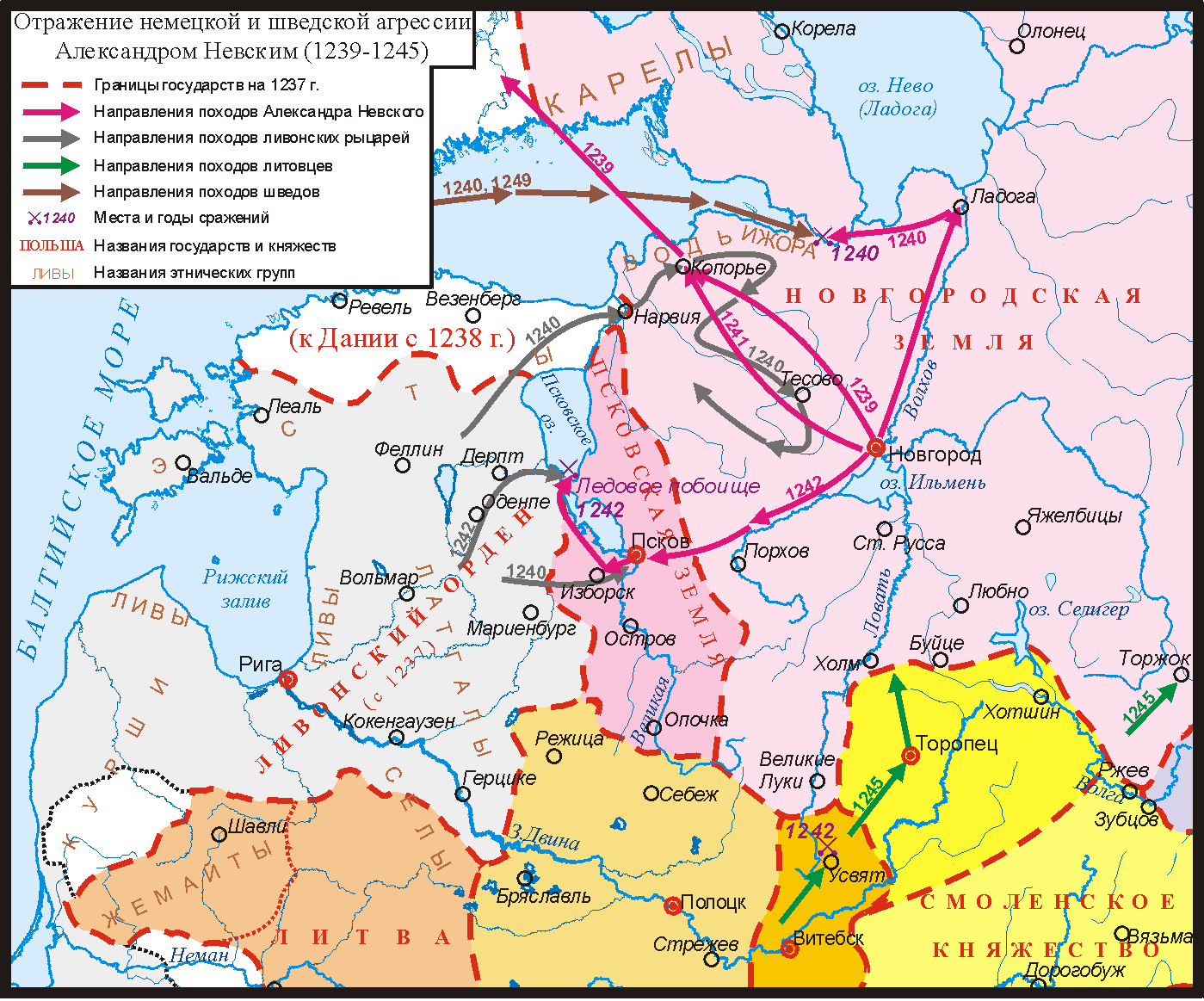

Походы Александра Невского в 1239—1245 гг. (wikipedia.org)

Не всё так однозначно и с численностью войск. По официальной версии, Александр выставил 15−17 тысяч человек, его противники — 10−12 тысяч. Но многие историки и исследователи считают, что эти цифры были завышены спустя какое-то время после сражения. Так, в Новгородской летописи сообщается, что противник потерял 400 человек убитыми и 50 пленными. Что же касается Ливонской рифмованной хроники, то в ней говорится о 20 погибших братьях, ещё 6 оказались в плену. Разница в цифрах может показаться странной. Но дело в том, что немецкий хронист подсчитал потери лишь среди рыцарей, братьев Ордена. Сколько полегло чуди и других участников сражения, его особо не интересовало.

Многие историки сходятся во мнении, что в Ледовом побоище приняли участие около 40 рыцарей-крестоносцев и приблизительно 160 их слуг-кнехтов (обычно на одно рыцаря приходилось по четыре слуги). Плюс сотню-другую предоставили эсты. Получается, что Невскому противостояла армия из нескольких сотен человек. По меркам того времени, это было вполне приличное войско.

С численностью армии Александра тоже мало ясности. В Ливонской рифмованной хронике говорится, что русских было в несколько десятков раз больше. Но исследователи склоняются к тому, что это сильное преувеличение. Войско Александра Невского точно было многочисленней, но не в десятки раз. Скорее всего, он сумел выставить около 800 бойцов с учётом подкрепления из Пскова.

Место Ледового побоища

Не всё так очевидно и с местом побоища. Известно, что произошло оно на Чудском озере, но где конкретно, неизвестно. В летописи сказано: «В Чудском озере, на Узмени, у Воронья камени».

Вороний камень — некая каменная глыба или скала, у которой произошло сражение на Чудском озере. Этот ориентир, указанный в летописи, до наших дней не сохранился. По одной из версий, из-за изменения уровня воды в озере. По другой, — он был уничтожен в начале прошлого столетия, так как мешал судоходству.

Поскольку с момента Ледового побоища прошло много лет, Чудское озеро претерпело значительные изменения. Сильно изменилась и береговая линия, и уровень воды. Соответственно, любая карта, где обозначено точное место сражения, является лишь версией.

Русское войско выходит на Чудское озеро. Летописная миниатюра. (wikipedia.org)

В 1958—1959 годах Институт археологии Академии наук СССР провёл масштабную экспедицию на Чудское озеро. Учёные, возглавляемые Георгием Караевым, пытались обнаружить точное место легендарного сражения. Изначально они считали, что Вороний камень — некая скала, но потом пришли к выводу, что это утёс, состоявший из песчаника. Поскольку уровень воды за прошедшие годы сильно поднялся, то он быстро растворился. Эту догадку подтвердили геологи. Они обнаружили на дне озера основание некой глыбы, смоделировали её внешний вид и получили утёс, возвышавшийся во времена Александра Невского над водоёмом примерно на 15−20 метров. Соответственно, он являлся хорошим ориентиром. Кроме того, тогда Чудское озеро располагалось значительно севернее, чем сейчас. И та глыба находилась как раз у прохода к озеру.

Битва на Чудском озере: ход сражения

5 апреля 1242 года — эта дата вошла в историю не только Новгородской республики, но и всего Российского государства. В тот день два войска встали друг против друга на подтаявшем льду озера. Александр Невский выстроил свою армию «орлом», рыцари построились традиционной «кабаньей головой».

Построение «орлом» — в центре находились ополченцы, по бокам — полки правой и левой руки. Они состояли из тяжеловооружённой пехоты и конной княжеской дружины. Особенностью этого построения являлось то, что главная ударная мощь была сосредоточена как раз на флангах, а не в центре.

Позади русского войска находились сани обоза, которые предварительно соединили цепями. Ещё дальше — обрывистый берег, усыпанный валунами. Понимая, что бой предстоит тяжёлый, Александр приказал конной дружине спрятаться. Местом засады стал Вороний камень.

«Кабанья голова» — традиционное построение крестоносцев. В центре находились пехотинцы-кнехты. По бокам и сзади располагались рыцари, закованные в латы. Впереди построения двигались самые опытные крестоносцы. Преимущество «кабаньей головы», которую на Руси прозвали просто «свиньёй», заключалось в том, что рыцари прорывали оборону противника, а когда тот начинал отступать, то в бой шли кнехты.

Построение во время Ледового побоища. (wikimedia.org)

В летописи сказано: «Бысть сеча зла, и треск от копий, и ломление, и звук от мечнаго сечения». Рыцари, ожидаемо, сумели смять центральный полк, состоявший из ополченцев. Пешие вои во всём уступали противнику — они были хуже вооружены и проигрывали в боевой выучке. Германцы продвигались дальше, пока не увязли. Построение начало рушиться. С флангов в это время их прижимали полки правой и левой руки. Александр Невский продемонстрировал свой полководческий талант, выбрав наиболее правильную тактику сражения против «свиньи». Ход битвы был предопределён.

Если брать за основу традиционную версию, то во время боя апрельский лёд не выдержал тяжести. Рыцари, облачённые в тяжёлые доспехи, начали тонуть. Те, кто уцелел, дрогнули и побежали. Всадники Невского преследовали их несколько километров.

Это была победа. Поход Ливонского ордена на Новгородскую республику завершился для крестоносцев неудачей.

Итог и значение Ледового побоища

В следующем году ливонцы прислали в Новгород послов для подписания мирного договора. Рыцари официально признали границы республики, заплатили выкуп за пленников. Конечно, одно поражение не могло коренным образом изменить взаимоотношения между Орденом и Новгородом. В будущем между ними ещё будут происходить вооружённые столкновения, но на границах владений это особо не скажется.

Александр Невский в Лицевом летописном своде. (wikipedia.org)

Главное значение победы на Чудском озере заключалось в том, что существенно ослаб натиск шведов и ливонцев на северо-западные земли Руси. Важно было ещё и то, что Александр Невский пресёк попытки влияния католиков на русские земли. Для православной церкви он стал не просто талантливым полководцем — князь превратился в истинного защитника Руси. Позже его причислили к лику святых.

Альтернативный взгляд историков

У современных историков Александр Невский, как и сражение на Чудском озере, вызывают двоякое отношение. Дело в том, что после победы над Ливонским орденом, князю пришлось идти на компромисс с Золотой Ордой. До Новгорода монголы так и не добрались, но город платил им дань. Кроме этого, Александр поучаствовал в создании Неврюевой рати в 1252 году.

Неврюева рать — карательный поход Золотой Орды против великого князя владимирского Андрея Ярославича (брата Александра Невского) в 1252 году. Войско возглавлял полководец Неврюй. Золотоордынская армия разбила Андрея и ему вместе с семьёй пришлось сбежать в Швецию. По мнению некоторых историков, этот поход был организован по просьбе Александра Невского, который после бегства брата стал великим князем владимирским.

[Сборник: Иго]

Далеко не всё так однозначно, как может показаться, и с Ледовым побоищем. Так сложилось, что в народе оно представляется неким полномасштабным сражением, в котором участвовало несколько десятков тысяч человек. Многие исследователи сходятся во мнении, что такой образ Ледового побоища сложился в советские годы, после выхода фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». До этого момента к сражению на Чудском озере относились, скорее, как к одной из многочисленных битв того времени. Дело в том, что масштабы сражений с рыцарями и Золотой Ордой сильно различаются. Если Батый мог выставить несколько десятков тысяч воинов, то численность крестоносцев практически никогда не превышала тысячи человек.

Было ли Ледовое побоище?

Информация о Ледовом побоище появилась не сразу после сражения, а спустя довольно длительное время. В Новгородской первой летописи старшего извода битве Невского и ливонцев отведено, грубо говоря, несколько абзацев. А в Старшей ливонской рифмованной хронике нет упоминания о том, что сражение происходило на озере.

По мнению историков, всерьёз воспринимать житие Александра Невского нельзя, поскольку оно является, скорее, литературным произведением, создатели которого не особо церемонились с достоверностью фактов. Другие работы, появившиеся позже, просто пересказывали летописи.

О том, что бой не мог происходить на льду, по мнению некоторых исследователей, говорит снаряжение воинов. Есть версия, что крестоносцы из-за своих доспехов были гораздо тяжелее, нежели бойцы Невского. И это не соответствует действительности. Пехота как явление станет массовой позже, во время Ледового побоища основную ударную силу обеих сторон составляли именно тяжеловооружённые всадники, и выводить две такие армии на лёд в апреле не решился бы ни один полководец.

Вызывает сомнения и рассказ о тонущих рыцарях. Ни в одной из ранних летописей об этом упоминаний нет. В Ливонской рифмованной хронике и вовсе говорится: «С обеих сторон убитые падали на траву». Есть несколько вариантов объяснения этой фразы. По одной версии, она является идиомой, означающей «пасть на поле боя». По другой, — хронист имел в виду, что речь идёт о камышах, торчащих из-подо льда (этой версии придерживался Караев). Значит, сражение происходило у самого берега.

Под сомнение поставлено и то, что русские воины гнали крестоносцев по льду несколько километров. Сторонники альтернативной версии Ледового побоища считают, что эта «сцена» была позаимствована летописцем из событий Раковорской битвы, произошедшей в 1268 году. По версии историка Игоря Данилевского, в Ледовом побоище такого быть не могло, поскольку сражение происходило в узком месте, где расстояние между берегами не превышало пары километров.

Историки склоняются к тому, что сражение на Чудском озере всё-таки было. Вот только оно не было настолько масштабным, как принято считать. С другой стороны, даже тысяча воинов с обеих сторон, учитывая характер того противостояния, являлось внушительной силой.

Доказательства легендарного сражения

Все споры, мифы и легенды, связанные с Ледовым побоищем, могли бы быть развенчаны доказательствами. Но их нет. Кроме скупых упоминаний в летописях, нет вообще ничего. А советским археологам удалось отыскать лишь основание некого утёса. Вороний это камень или нет — остаётся лишь строить предположения.

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода. (wikipedia.org)

Совсем недавно экспедицию провело отделение Российского военно-исторического общества в Ленинградской области. По мнению учёных, велика вероятность, что они смогли найти Вороний камень. Аквалангисты на дне обнаружили породу, разбросанную в радиусе 30 метров. Было сделано предположение, что она является частью одного большого камня. После изучения различных материалов учёные выяснили, что в начале прошлого столетия из воды торчал большой камень, который мешал судоходству, и его просто взорвали. Тогда никто и подумать не мог, что, возможно, это и есть Вороний камень.

Тот факт, что нет прямых доказательств сражения на Чудском озере, историков не смущает. В 13-м столетии железо ценилось высоко, и никто бы не оставил погибших воинов в доспехах и с оружием на поле боя. Скорее всего, большую часть павших (и русских, и их противников) увезли в Новгород или какой-то другой населённый пункт, где и похоронили. А если кто-то и остался, то стал жертвой мародёров. Поэтому шансы современных археологов найти какие-то захоронения, равны нулю.

- Информация о материале

- Опубликовано: 05 апреля 2019

- Просмотров: 184636

777 лет назад, 5 апреля 1242 года, на Чудском озере произошло Ледовое побоище, результатом которого стала одна из славных побед русского оружия над иностранным захватчиком.

С 1240 года немецкие рыцари Ливонского ордена стали активно совершать походы на русские земли, намереваясь захватить северные территории нашей страны. Сначала им сопутствовал успех – рыцарям удалось завладеть Изборском и Псковом. Следующей целью был Новгород. Чтобы сохранить свободу, его жители обратились за помощью к Александру Невскому. Прославленный полководец без труда собрал войско, но столкнулся с проблемой его вооружения – достойно снабдить армию, чтобы она была способна противостоять закованному в латы противнику, было затруднительно. Причина заключалась в том, что ресурсы для производства оружия в северных русских княжествах добывать было сложно, из-за чего всё необходимое обычно закупалось за границей. Внезапно торговые отношения с новгородцами на Западе стали считаться практически противозаконными. Но в тот момент наши ремесленники смогли продемонстрировать всё своё искусство. Об этом говорится у С. В. Глязера в книге «Ледовое побоище» (1941), которую можно прочесть на портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина: «Папа римский объявил, что он проклянёт того, кто осмелится продать русским оружие. Новгородцы тайно покупали за границей мечи, шлемы и металл, нужный для изготовления оружия. Этого металла не хватало, и новгородцы добывали руду на болотах. Это было очень трудно, из болотной руды нельзя было получить такое хорошее железо, какое нужно было для кованых мечей. Но искусные новгородские ремесленники и из выплавленного из этой руды железа ковали такие мечи, от которых враг бежал в смертном страхе».

Также С. В. Глязер подробно описывает элементы экипировки русских воинов: «Кто был побогаче, тот носил длинную рубаху из толстой материи, на которую нашивались рядами железные кольца. Другие надевали железные кольчуги. Для того чтобы кольчуга не поранила тело, под ней носили толстый стеганый кафтан… Щиты были деревянные, обтянутые кожей, окрашенные ярко-красной краской. На голове воины носили стальные, медные или железные шлемы. Для защиты лица с передней части шлема спускалась металлическая полоска – „нос“… Уши и затылок защищались подвешенными к шлему металлическими пластинками или кольчужными сетками. У бояр и княжеских дружинников были шлемы, покрытые золотом или серебром. К остроконечным верхам шлемов прикреплялись маленькие флажки красного цвета – еловцы. Простые воины вместо кольчуг надевали толстые стеганые кафтаны, подбитые пенькой. В пеньке прокладывались куски железа. Матерчатые стёганые шапки, также набитые пенькой, заменяли собой шлемы».

Именно так выглядело войско, которое под предводительством Александра Ярославича выступило против захватчиков. Русским воинам удалось освободить Псков, взять крепость Копорье. «Но не одумались рыцари и теперь, – они только ещё более распалились воинским духом и в гордости говорили: „Пойдём – погубим князя новгородскаго и возьмём его в плен“. Сведав о замыслах вражеских, Александр опять отправился против рыцарей и встретил их, на рассвете 5 апреля 1242 года, на льду Чудскаго озера, где и произошла „зело злая сеча“, в которой русским пришлось сражаться с противником храбрым и искусным не менее шведов», – пишет С. Кротков в своём историческом очерке «Невская битва и Ледовое побоище»(1900).

Ливонские рыцари были уверены в легкой и быстрой победе. Но Александр Невский сделал ставку на новую тактику, которую не смог предугадать враг: главную роль в нашем войске должны были сыграть не центровые бойцы, а фланги. Таким образом, он как бы пропустил врагов внутрь своей армии, и когда те подумали, что смогли одолеть русичей, Александр Ярославич замкнул кольцо. О первых минутах Ледового побоища читаем в книге историка М. Д. Хмырова «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871): «Способ действия свиньёю, выгодный и решительный против войск малодушных и нестойких, в настоящем случае не имел никакого успеха и только усилил жестокость с обеих сторон. Гордые рыцари, закованные в крепкия брони, хотя и прошли сквозь густые полки Александровы, но далеко не все, потому что мечи и топоры русские уложили многих на этом кровавом пути. Остальные же, с ужасом видя перед собою, вместо ожидаемого расстройства, живую стену замкнутых рядов, сверкающих оружием, на котором дымилась ещё немецкая кровь, – упали духом». Автор отмечает: расчёт оказался верным. Рыцари с трудом отбивались от града ударов, которыми их осыпало со всех сторон русское войско. Последнюю надежду переломить ход сражения уничтожила княжеская конная дружина. Под предводительством самого Александра она врезалась во вражеский тыл: «Герой Невский начал своё дело: быстро ринулся он с запасными полками на оторопелых бойцов, смял их, сёк и гнал по льду, который алел кровью: 500 рыцарей пали в бою, 50 взяты в плен… По свидетельству очевидцев, озеро колыхалось под сражающимися и стонало от треска ломающихся копий и звяка секущихся мечей. Уже поздним вечером кончился этот ледовой бой, который, приведя в ужас всю Ливонию, осенил победителя новой славой».

Кровопролитная битва, которая началась с первыми лучами весеннего солнца, завершилась только поздним вечером. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно, немецкие латники стали спасаться бегом. И последний удар им нанёс тонкий лед Чудского озера. Под весом тяжёлого вооружения захватчиков он стал проламываться, увлекая их в холодную воду.

Результатом Ледового побоища стал договор между немцами и новгородцами, согласно которому крестоносцы обязались оставить все

завоёванные ими ранее русские земли. Об условиях соглашения подробно написано в вышеупомянутой книге С. Кроткова «Невская битва и Ледовое побоище: исторический очерк» (1900): «Испуганные рыцари прислали послов своих с поклоном к новгородцам, которым они сказали: „Что зашли мы мечом: Воть, Лугу, Псков, Летголу, от того от всего отступаемся; сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся: мы ваших пустим, а вы наших пустите“… Вскоре после этого Александр Невский усмирил и литовцев, и слава о нём распространилась далеко за пределы России, так что начальник ливонских рыцарей (магистр) Вельвен говорил об Александре так: „Я прошёл многия страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра новгородскаго с изумлением“».

Победителя, героя Невской битвы и боя на Чудском озере Александра Ярославича русские города встретили всеобщим ликованием. В книге «Святый благоверный великий князь Александр Невский» (1898), ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки, Н. А. Воскресенский пишет: «Едва ли псковичи помнили в истории своей день счастливее того дня, когда победоносный вождь торжественно возвращался в город. Впереди в светлых одеждах шло духовенство: игумены и священники – с святыми иконами и крестами, – позади шла в праздничных нарядах счастливая и радостная толпа псковичей. Несмолкаемо в честь победителя раздавались в воздухе хвалебныя песни: „Слава Господу и верному рабу Его Александру Ярославичу“. Разделив радость торжества с псковичами, Александр поспешил в Новгород, где тоже, исполненный сердечной благодарности Богу, народ восторженно праздновал славную победу над иноземцами».

Этот подвиг русских воинов стал поистине бессмертным и поучительным для врагов нашей страны. Слова, сказанные Александром Невским во время Ледового побоища, звучат сквозь века: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

Все, кто желают больше узнать об этой великой битве, могут ознакомиться с копиями раритетных изданий, которые рисуют наиболее полную картину тех событий, – они содержатся в специальной коллекции «Александр Невский (1221–1263)», доступной на портале организации.