Тамбовское восстание 1920–1921 годов одни историки называли последней крестьянской войной в истории России, ставя его в один ряд с восстаниями Ивана Болотникова, Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна Пугачева. Другие же считали «российской Вандеей», сравнивая с известным крестьянским восстанием в революционной Франции конца XVIII века. Однако эти события имели отличительные черты, выделявшие их на фоне других войн подобного рода.

От французской Вандеи Тамбовское восстание отличается уже тем, что повстанцы не имели никакой помощи из-за границы, а вынуждены были рассчитывать только на свои силы. Да и по своему характеру эта война не была, в отличие от Вандеи, промонархической.

От предшествующих русских крестьянских войн тамбовские события отличает уже то, что на Тамбовщине никакой роли не играло казачество — все предыдущие крестьянские войны в действительности были казацко-крестьянскими.

Долгое время при упоминаниях Тамбовского восстания употреблялся презрительный термин «антоновщина», а сами повстанцы в официальной советской пропаганде имели клеймо «бандитов». Только в последние десятилетия начали появляться объективные научные работы, показывающие всю трагичность тех событий.

Тамбовщина накануне восстания

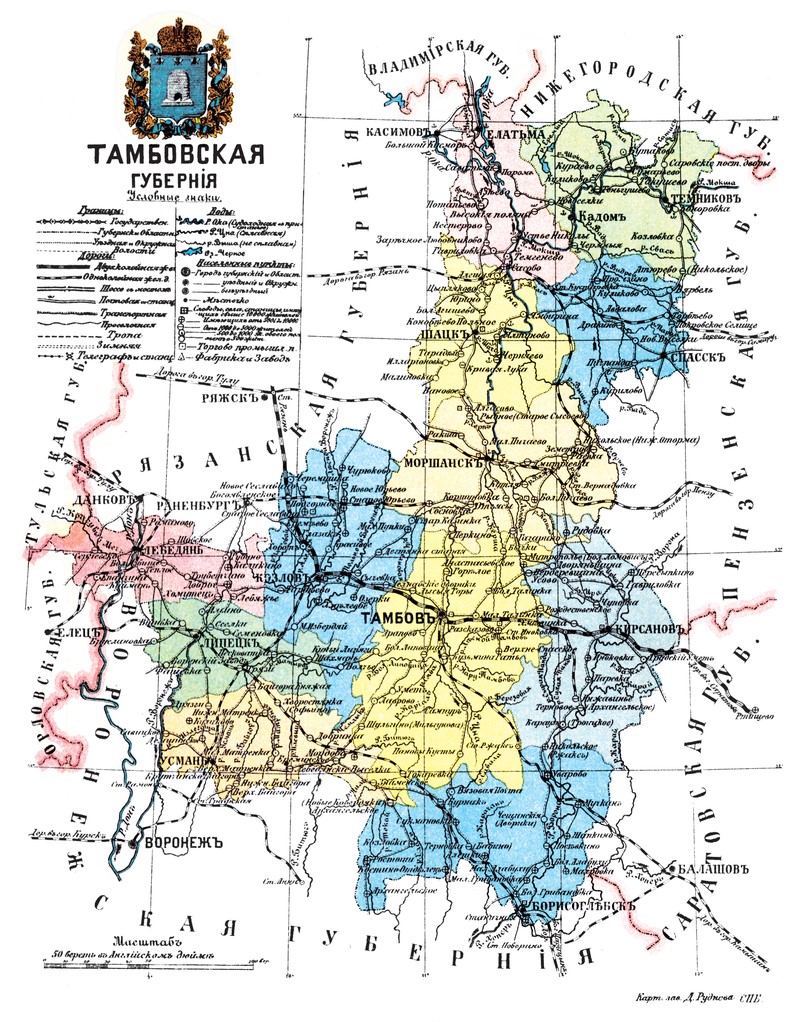

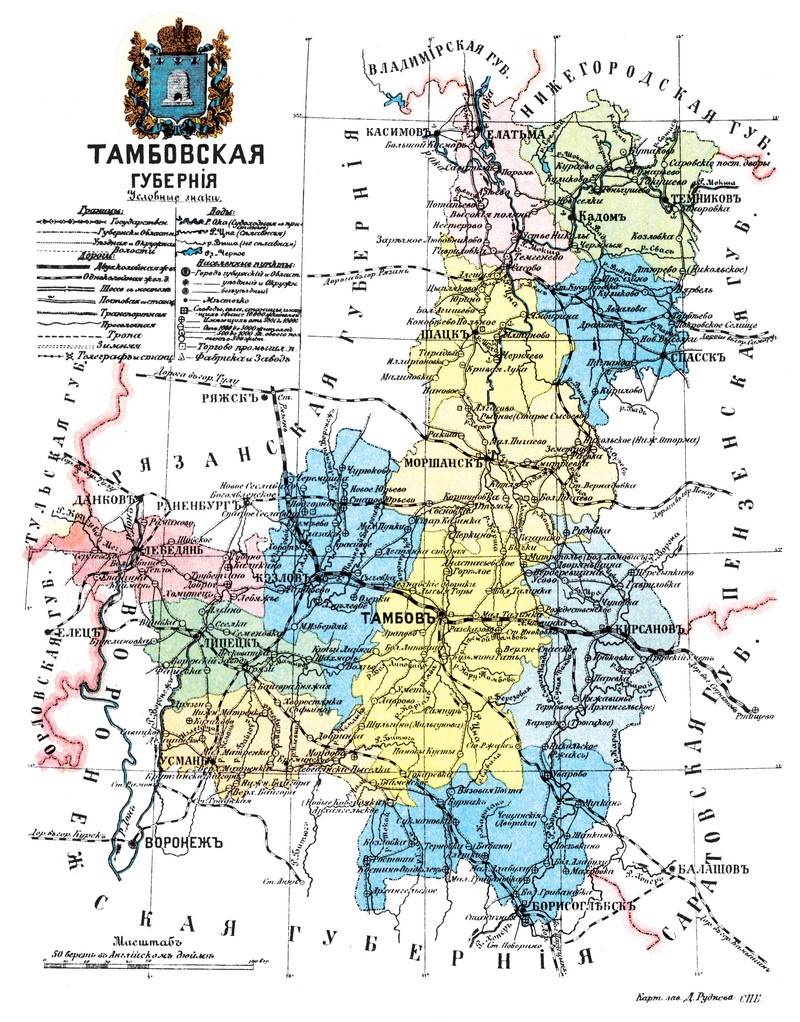

Тамбовская губерния издавна славилась как один из самых плодородных регионов Центральной России. Урожаи здесь всегда были высокими, и поэтому перед Первой мировой войной по общероссийским меркам губернию можно было назвать богатой.

Население Тамбовской губернии к 1918 году составляло 3,7 миллиона человек, причём лишь 268 тысяч из них жили в городах, остальные — в сёлах. Всего в губернии насчитывалось 12 городов и 7809 сёл и деревень, не считая хуторов и отдельных поместий.

После прихода к власти большевиков их влиянию долгое время были подвержены лишь города Тамбовщины, в то время как сёла продолжали жить привычной жизнью.

Впервые все «прелести» новой власти тамбовским крестьянам довелось испытать на себе лишь во второй половине 1918 года. Помимо печально известной продразвёрстки, которая отнимала у крестьян большую часть собранного урожая, был издан указ о всеобщей воинской повинности. Всем тамбовским мужчинам в возрасте от 21 до 25 лет было приказано явиться на пункты сбора новобранцев. Несмотря на то что желающих идти на братоубийственную гражданскую войну было немного, часть из них всё же прибыла на сборочные пункты.

Однако сбор новобранцев проводился настолько непрофессионально, что их не обеспечили даже подобающим питанием. В результате до половины из прибывших на пункты сбора парней бежали в леса или домой, после чего были объявлены дезертирами. Всё это не прибавляло популярности советской власти.

Стоит отметить, что помимо юных «дезертиров», которые в общем-то не представляли большой опасности для советской власти, в губернии имелись также и те, у кого был богатый боевой или революционный опыт. После подписания в марте 1918 года Брест-Литовского мира тысячи бывших солдат и офицеров вернулись домой, а годом раньше, сразу после Февральской революции, получили свободу и все политзаключённые. Одним из таких получивших свободу политзаключённых был и 28-летний эсер Александр Антонов.

Ещё в 19 лет Антонов был осуждён за подготовку покушения на генерала Александра Сандецкого, которого эсеры приговорили к смерти за жестокость при подавлении крестьянских бунтов. Хотя покушение не удалось, Антонов получил пожизненную каторгу. Вернувшись после амнистии домой, он устроился работать младшим помощником начальника тамбовской городской милиции. В ноябре того же 1917 года Антонов был повышен до начальника милиции Кирсановского уезда. Тогда же и женился, надеясь теперь начать тихую и спокойную жизнь. Но лихие времена только начинались.

Однажды весной 1918 года через Кирсановский уезд проходил эшелон вооружнных до зубов чехословаков, бывших военнопленных, которые теперь восстали и решили вернуться домой. Антонов остановил их эшелон и уговорами убедил сдать всё оружие. После этого Антонов стал местной знаменитостью, был награждён начальством, и никто даже не поинтересовался, а куда же делось всё конфискованное у чехов оружие? Между тем Антонов надёжно спрятал его в лесных схронах, как бы предчувствуя, что в скором времени это оружие может понадобиться. И не ошибся.

В середине августа того же года местные чекисты нашли портфель с перепиской, свидетельствующей, что тамбовские эсеры в сговоре с местной милицией готовят антисоветское восстание. Подлинной была эта переписка или же сочинена самими чекистами — выяснить уже невозможно, так как сами письма вскоре куда-то исчезли.

Не дожидаясь следствия, Антонов вместе с женой бежал в Самару. Тамбовские коммунисты заочно приговорили его к смерти. Узнав об этом, Антонов решил вернуться и отомстить тем, кто собирался его убить. Сколотив из своих друзей отряд в 10–15 человек, уже в декабре 1918 года Антонов вернулся и убил своих наиболее непримиримых врагов. После этого начал нападения на ненавидимые народом продотряды.

Местное население теперь видело в Антонове нового Робина Гуда.

К лету 1919 года отряд антоновцев, скрывавшийся в лесах и время от времени делавший вылазки, вырос до 150 человек. Гражданская война в это время уже была в самом разгаре, поэтому выделить достаточное количество войск для ликвидации антоновцев большевики просто не могли.

Лишь осенью, когда количество убитых антоновцами коммунистов перевалило за сотню, против него был выслан отряд в 200 пехотинцев и 50 кавалеристов. После нескольких боёв, понеся потери, повстанцы вновь скрылись в лесах.

К следующей весне активность антоновцев снизилась, однако это было затишье перед бурей.

Полномасштабное восстание

Летом 1920 года Тамбовскую губернию поразила засуха, в результате чего было собрано лишь 12 млн пудов хлеба — необычайно мало для этой чернозёмной губернии. Несмотря на это, цифры продразвёрстки сокращены не были, а они составляли для Тамбовщины 11,5 млн пудов. Всем было очевидно, что выполнение этого абсурдного плана приведёт крестьян к голодной смерти. Тем не менее в августе вооружённые продотряды начали изымать хлеб у крестьян.

Первым взбунтовалось село Хитрово, где 15 августа крестьяне разоружили прибывший к ним продотряд. Вслед за этим поднялись и крестьяне других сёл, где вместе с продотрядами уничтожали прибывавших с ними чекистов.

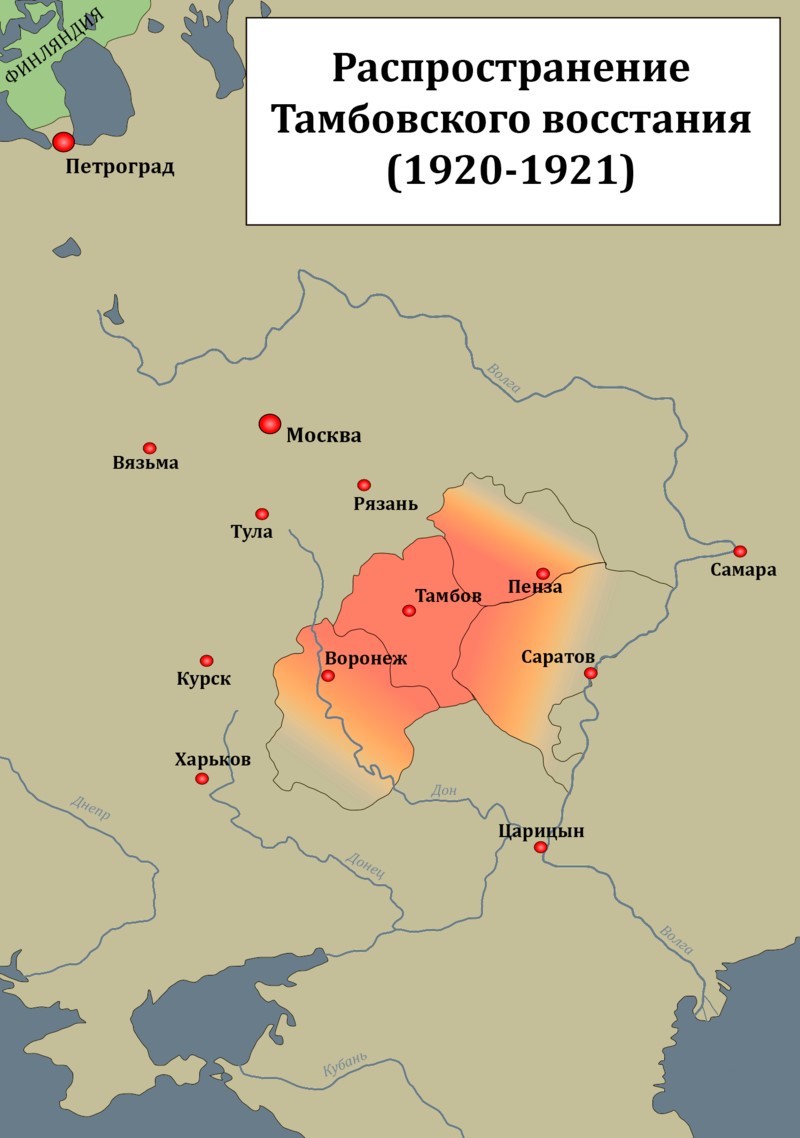

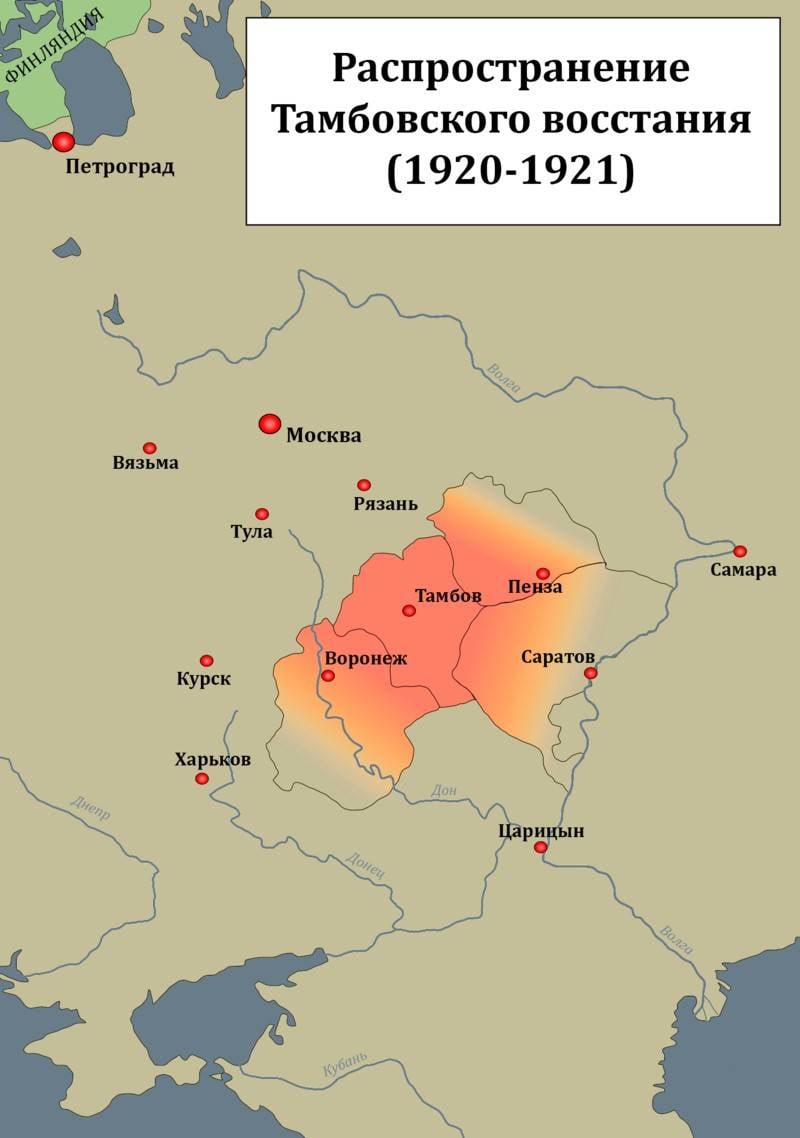

Уже 21 августа в губернии введено осадное положение. Против восставших крестьян власти выслали карательный отряд, однако вскоре он был разбит и бежал в Тамбов. Восстание охватило всю Тамбовскую губернию, а также перекинулось на соседние уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний, охватив таким образом огромную территорию.

25 августа Антонов заявил, что принял на себя руководство восстанием, однако фактически он командовал, как и раньше, лишь своим отрядом, в то время как по губернии стихийно возникали сотни других крестьянских отрядов, каждый со своим командиром.

Лишь в ноябре был создан «Главный оперативный штаб» во главе с Антоновым, который подчинил себе остальных крестьянских командиров, фактически создав таким образом единое командование. Непосредственное руководство формируемой армией взял на себя соратник Антонова Пётр Токмаков, бывший поручик царской армии, имевший большой боевой опыт и прошедший русско-японскую и Первую мировую войну.

Политическое управление на освобождённой от большевиков территории взял на себя «Союз Трудового Крестьянства», возглавленный Токмаковым и состоявший преимущественно из эсеров. СТК выдвинул основные лозунги восстания: свержение власти большевиков, созыв Учредительного собрания, политические и экономические свободы, разрешение всех партий, кроме большевиков и монархистов.

В декабре командование всеми советскими войсками в Тамбовской губернии принял Александр Павлов, под началом которого находилось до 12 тысяч человек при 136 пулемётах и 18 орудиях. Однако этого было явно мало, поскольку армия повстанцев уже достигла численности в 50 тысяч человек.

Восставшие нанесли Павлову ряд поражений. Они вполне могли бы пойти и на Москву, ведь основная масса советских войск в это время находилась либо на польском фронте, либо в Крыму, откуда недавно изгнали Врангеля. Однако поход на Москву осуществлён так и не был, что дало большевикам возможность стянуть в Тамбовщину больше сил.

К началу февраля 1921 года восстание достигло пика. В этой критической ситуации Ленин пошёл на уступки — отменил продразвёрстку на территории Тамбовской губернии. Это было сделано за месяц до её отмены по всей стране.

Крестьяне ликовали. Такое развитие событий казалось им победой, ведь основная проблема, из-за которой и вспыхнуло восстание, была теперь решена в их пользу. В этой обстановке Антонов говорил соратникам:

«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».

Однако восстание продолжалось. 11 апреля повстанцы разгромили советский гарнизон в Рассказово, при этом в плен попал целый батальон красноармейцев.

Давали о себе знать и новые потери. В одном из боёв был смертельно ранен главнокомандующий повстанцев Пётр Токмаков. Противостоять большевикам становилось всё труднее.

27 апреля большевики сменили, наконец, неудачливого Павлова на более перспективного военачальника — Тухачевского.

«Подвиги» командарма Тухачевского

Михаил Тухачевский был самым нетипичным красным командиром. Выходец из дворянской семьи, он окончил военное училище и стал офицером. Участвовал в начальном этапе Первой мировой войны, но уже в феврале 1915 года попал в немецкий плен, откуда смог бежать лишь спустя 2,5 года. Познакомившийся с Тухачевским в плену один французский офицер так впоследствии отзывался о нём:

«Не то чтобы он был жестоким — просто он не имел жалости».

С марта 1918 года Тухачевский служил в Красной армии, воевал с белыми, анархистами, повстанцами и быстро продвигался по карьерной лестнице. Летом 1920 года его войска потерпели полный разгром от поляков на подступах к Варшаве, в результате чего до 100 тысяч красноармейцев погибли или попали в плен, а Польша на следующие 19 лет заняла территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Частично реабилитировать репутацию Тухачевский смог лишь в марте следующего года, подавив Кронштадтское восстание.

Таким образом, можно сделать вывод, что Тухачевский всегда успешно воевал против своих соотечественников и всегда неудачно — против иностранных армий.

Помимо Тухачевского в Тамбовскую губернию прибыли также такие известные военачальники, как Иероним Уборевич, Николай Какурин, а также прославившийся на полях Гражданской войны Григорий Котовский, ещё в недавнем прошлом известный уголовник.

Став командующим войсками на Тамбовщине, Тухачевский получил приказ за месяц подавить восстание и приступил к активным действиям.

К этому времени советские войска в районах восстания уже превышали 60 тысяч человек, и к ним продолжали подходить подкрепления. Помимо пулемётов и артиллерии у них были бронепоезда, броневики и авиация.

В двадцатых числах мая возобновились активные бои. 25 мая бригада Котовского нанесла первое ощутимое поражение повстанцам, почти уничтожив два полка. В непрерывных боях у станции Инжавино 28 мая — 7 июня войска Уборевича разгромили основные силы Антонова, после чего повстанцы рассеялись на мелкие отряды и отступили в лес.

Против гражданского населения, поддерживавшего повстанцев, были приняты самые жестокие меры. 11 июня в Тамбове был издан приказ № 171 «О начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей», в котором говорилось:

«Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК приказывает:

1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко Командующий войсками Тухачевский».

А уже на следующий день, 12 июня, Тухачевский подписывает приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия:

«Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.Командующий войсками Тухачевский

Начальник штаба войск Какурин».

Этот приказ сразу был приведён в исполнение, став таким образом первым в истории применением химического оружия против гражданского населения. О последствиях одной из химических атак спустя многие годы рассказала её свидетельница Акулина Ивановна (фамилия неизвестна), в то время 12-летняя девочка:

«Сунулись было они (красные — авт.) в лес, но им там задали такую трёпку, что и половины назад не вернулось. На нас начали срывать зло, да слава богу, сняли их, и ушли они все в другое место. Приехали на смену не русские какие-то, может, латыши, а может, ещё кто — не знаю. А на другой день пришёл обоз с баллонами и большой охраной. Расставили они все эти телеги вдоль дороги у кромки леса, а ветер туда дул уже с неделю. Надели маски на себя и вскрыли баллоны, а сами ушли к нам в деревню… На следующей неделе мы, ребятишки, решили пойти в лес и набрать там орехов и дикушек яблок, так как после красных у нас в деревне с едой было плохо… Войдя в лес, мы увидели, что листва и трава имеют какой-то красноватый оттенок, до этого мы такого никогда не видели. Не болтая, вышли на небольшую поляну, где всегда было много земляники. То, что мы там увидели, было ужасно — кругом лежали трупы людей, лошадей, коров в страшных позах, некоторые висели на кустах, другие лежали на траве, с набитым землёю ртом и все в очень неестественных позах. Ни пулевых, ни колотых ран на их телах не было. Один мужчина стоял, обхватив руками дерево. Кроме взрослых, среди мёртвых были и дети. Мы смотрели на это с ужасом, на трупы, которые были вздуты, и чувствовали запах разложения. Затем мы как по команде развернулись и побежали обратно. А в деревню, куда китайцы пригнали заложников, ходили по домам активисты новой власти — алкоголики и шаромыги, изымая лопаты у населения. Набрав достаточно их, китайцы погнали в лес с ними заложников, закапывать трупы, которые мы видели час тому назад. Это были жертвы газовой атаки».

Очень примечательно в этом свидетельстве то, что грязную работу большевики поручали интернациональным частям Красной армии — латышам, китайцам и другим. Видимо, боялись, что русские подобные приказы выполнять не станут.

Получила широкое применение и практика взятия заложников из местного населения, которых расстреливали в случае, если те не предоставляли информацию о повстанцах. Приказ Полномочной Комиссии ВЦИК № 116 от 23 июня 1921 года чётко указывал, как следует поступать со взятыми в заложники мирными жителями:

«Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки.

По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60–100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. <…> После этого собирается полный волостной сход, на коем прочитываются приказы Полномочной Комиссии ВЦИК № 130 и 171 и написанный приговор для этой волости. Жителям даётся два часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. <…> В случае упорства проводятся новые расстрелы и т. д.

Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский».

Тут следует добавить, что поскольку подавляющее большинство трудоспособных мужчин от 18 до 50 лет находились в рядах повстанцев, то в заложники чаще всего брали женщин и подростков от 13 до 16 лет. Сохранившиеся расстрельные списки свидетельствуют, что таковых среди казнённых было большинство. Вот как выглядел один из многих расстрельных списков:

«Нечаевская волость

1. Кочеркин Георгий Васильевич. 15 лет.

2. Беляев Василий Яковлевич. 16 лет.

3. Кирилов Тимофей Васильевич. 13 лет.

4. Житенев Фёдор Васильевич. 15 лет.

5. Татушкин Тимофей Павлович. 16 лет.

6. Мардвиков Владимир Иванович. 15 лет.

7. Ивановский Сергей Васильевич. 16 лет.

8. Борисов Архип Иванович. 16 лет.

9. Рассказов Егор Степанович. 15 лет.Деревня Коптево

10. Сотников Алексей. 16 лет.

11. Сотников Яков. 16 лет.

12. Степанов Алексей. 16 лет.

13. Стемхов Михаил. 14 лет».

Общие потери при подавлении Тамбовского восстания подсчитать довольно сложно, поскольку смерть многих повстанцев и мирных крестьян не была задокументирована. Более того, погибшие от газовых атак антоновцы долгое время даже не были захоронены. В источниках встречаются разные цифры, от 150 до 220 тысяч погибших, причём, не менее половины из них — мирное население.

Страх перед повторением Тамбовского восстания у большевиков был настолько велик, что вскоре была ликвидирована и Тамбовская губерния как административная единица. Существующая сейчас Тамбовская область была создана лишь в 1937 году, и была она уже втрое меньше прежней губернии.

Завершение восстания и гибель Антонова

К сентябрю-октябрю 1921 года на большей части Тамбовской губернии восстание было подавлено. Неподконтрольными большевикам оставались лишь леса, где ещё скрывались тысячи антоновцев.

Поскольку охота на скрывающихся в лесу повстанцев могла затянуться на долгие годы, большевики вскоре пообещали амнистию рядовым участникам восстания при условии, что те расскажут о местоположении своих командиров. Некоторые повстанцы после долгих месяцев скитания по лесам поверили этим обещаниям. Но на практике лишь немногие оказались прощены, большинство же либо было расстреляно, либо оказалось в тюрьмах.

Сам Александр Антонов вместе с братом Дмитрием и другими наиболее верными соратниками ещё около года скрывался от карательных отрядов. Давали о себе знать старые раны и отсутствие полноценной медицинской помощи. За время активных боёв Антонов был трижды ранен, простреленная правая рука почти не действовала. Вдобавок он заболел малярией.

Примечательно, что фактически уже потерпев поражение, Антонов всё равно не сдавался и отказывался от попыток бегства за границу. Теоретически он мог бы бежать, как это уже сделали белогвардейцы, Махно, Петриченко и другие лидеры повстанцев. Но Антонов, видимо, такой вариант для себя даже не рассматривал.

В конце концов, в июне 1922 года большевики вышли на его след.

К дому, где скрывались братья Антоновы, прибыл отряд чекистов и открыл огонь по окнам. Завязалась перестрелка.

Среди стрелявших Александр узнал бывших соратников и принялся стыдить их как предателей. Тем временем дом подожгли. Выпрыгнув из окна и направившись в сторону леса, до которого было меньше ста метров, братья продолжали отстреливаться из пистолетов. Однако меткие выстрелы перебежчика Михаила Ярцева настигли обоих Антоновых. Так закончилась долгая эпопея тамбовских повстанцев.

Дальнейшая судьба участников событий

Это можно считать кармой, судьбой, закономерностью или совпадением, но факт остаётся фактом: никто из советских военачальников, руководивших подавлением Тамбовского восстания, не умер своей смертью.

Тухачевский, Уборевич, Антонов-Овсеенко и Какурин погибли в застенках НКВД. Первых трёх расстреляли, Какурин же, согласно официальной версии, умер в тюрьме после шести лет заключения в 1936 году. Котовский был убит при невыясненных обстоятельствах в 1925 году. Документы следствия по делу о его убийстве засекречены до сих пор, поэтому существует множество версий, какие именно мотивы были у убийцы Котовского.

Разделил судьбу соратников и комдив Александр Павлов, который командовал войсками Тамбовской губернии на начальном этапе восстания. Его арестовали в июне 1937 года, обвинили в участии в заговоре военных и спустя два месяца расстреляли.

Примечательно, что хотя всех вышеперечисленных военачальников по современным (да и по тогдашним) меркам можно считать военными преступниками, никто из них не был осуждён именно за зверства при подавлении восстания. За это, напротив, все они были награждены. Но эти награды не помешали в итоге палачам разделить судьбу своих жертв.

Читайте также наш материал «Красный Крест в России. От зарождения до 1920‑х годов».

Поделиться

ПРЕДПОСЫЛКИ И ХОД КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ НА ТАМБОВЩИНЕ

Главной причиной восстания была проводимая большевиками в деревне в период Гражданской войны «военно-коммунистическая» политика продразверстки, т.е. насильственная с помощью вооруженной силы (продотрядов) экспроприация у крестьян хлеба и другого продовольствия, необходимого для существования Красной армии и городского населения. Эта политика сопровождалась мобилизацией крестьян на военную службу, разного рода повинностями (трудовой, гужевой и др.). Хлебная Тамбовская губерния испытала на себе всю тяжесть продразверстки. Уже к октябрю 1918 в губернии действовали 50 продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов численностью до 5 тыс. человек. Такого размаха конфискаций не знала ни одна губерния. После того как хлеб выгребали дочиста, он зачастую пропадал на месте: гнил на ближайших железнодорожных станциях, пропивался продотрядовцами, перегонялся на самогон. Крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство выступать на защиту своих святынь.

Первой и самой массовой формой сопротивления продразверстке стало сокращение крестьянином своего хозяйства. Если в 1918 в черноземной и «хлебной» Тамбовской губернии на одно хозяйство приходилось в среднем 4,3 десятины посева, то в 1920 – 2,8 десятины. Поля засевались в размерах, необходимых только для личного потребления.

Положение деревни особенно резко ухудшилось в 1920, когда Тамбовщину поразила засуха, а продразверстка оставалась чрезвычайно высокой. По признанию одного из организаторов подавления восстания В.А.Антонова-Овсеенко, крестьянство пришло в полный упадок, а в ряде уездов Тамбовской губернии жители «проели не только мякину, лебеду, но и кору, крапиву».

Восстание вспыхнуло стихийно в середине августа 1920 в селах Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, где крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. В течение месяца народное возмущение охватило несколько уездов губернии, численность восставших достигла 4 тысяч вооруженных повстанцев и около 10 тысяч людей с вилами и косами. На территории Кирсановского, Борисоглебского и Тамбовского уездов образовалась своеобразная «крестьянская республика» с центром в селе Каменка.

Во главе восстания встал мещанин города Кирсанова, бывший волостной писарь и народный учитель, левый эсер Александр Степанович Антонов (1889–1922). В его биографии было боевое эсеровское прошлое, тюремное заключение в годы царизма, начальствование над милицией Кирсановского уезда после Февральской революции. Пост начальника уездной милиции он покинул добровольно из-за неприятия коммунистической диктатуры и проводимой властью политики в отношении крестьянства. С осени 1918 Антонов сформировал «боевую дружину» и начал вооруженную борьбу с большевиками. Его отряд стал организационным ядром партизанской армии.

Под командованием Антонова силы повстанцев быстро росли. Этому способствовали ясность целей восстания (лозунги смерти коммунистам и свободной крестьянской республики), успешные военные действия в благоприятных географических условиях (большое число лесных массивов и других природных укрытий), гибкая партизанская тактика внезапных атак и стремительных отходов. В феврале 1921, когда повстанческое движение приобрело наивысший размах, число бойцов достигло 40 тысяч человек, армия была поделена на 21 полк и отдельную бригаду. Повстанцы громили совхозы и коммуны, портили железные дороги. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний.

Москва вынуждена была обратить самое серьезное внимание на это восстание. В конце февраля – начале марта 1921 была образована Полномочная комиссия ВЦИК во главе с В.А.Антоновым-Овсеенко, сосредоточившая в своих руках всю власть в Тамбовской губернии. С закончивших боевые действия фронтов сняли крупные воинские контингенты, технику, включая артиллерию, бронечасти и самолеты. Всю губернию поделили на шесть боевых участков с полевыми штабами и чрезвычайными органами власти – политкомиссиями.

Не дожидаясь решений Х съезда РКП(б) о замене продразверстки продналогом, Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1921 поручило Н.И.Бухарину, Е.А.Преображенскому и Л.Б.Каменеву «выработать и утвердить текст обращения… к крестьянам Тамбовской губернии с тем, чтобы распространять его только в этой губернии, не печатая в газетах». Обращение, в котором объявлялось об отмене продразверстки и разрешении местного торгового обмена сельскохозяйственными продуктами, начали распространять уже 9 февраля.

27 апреля 1921 по предложению В.И.Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление «О ликвидации банд Антонова в Тамбовской губернии», согласно которому командующим операцией назначили М.Н.Тухачевского. Вместе с ним на Тамбовщину прибыли известные военачальники Н.Е.Какурин, И.П.Уборевич, Г.И.Котовский. От карательных органов командировали Г.Г.Ягоду, В.В.Ульриха, Я.А.Левина. Численность красноармейцев увеличили до 100 тысяч человек.

Начался военный разгром т.н.антоновщины. Осуществлялась жестокая военная оккупация повстанческих местностей, уничтожение хозяйств и разрушение домов участников мятежа и их семей, взятие заложников, в том числе из числа детей, создание концентрационных лагерей и репрессии вплоть до расстрела за неповиновение, за укрывательство «бандитов» и оружия, т.е. был организован террор мирного населения. В ходе подавления восстания Тухачевским было уничтожено много сел и деревень с применением артиллерии, бронетехники и отравляющих газов.

Летом 1921 основные силы Антонова были разбиты. В конце июня – начале июля им был издан последний приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы и скрыться в лесах. Восстание распалось на изолированные очаги, которые подлежали ликвидации до конца года. Антонов и его группа были уничтожены в июне 1922.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/TAMBOVSKOE_VOSSTANIE.html

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Приказ Полномочной комиссии ВЦИК о начале проведения

репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей

N 171, г. Тамбов

11 июня 1921 г.

Уполиткомиссиям 1, 2, 3, 4, 5

Начиная с 1 июня решительная борьба с бандитизмом дает

быстрое успокоение края. Советская власть последовательно

восстанавливается, и трудовое крестьянство

переходит к мирному и спокойному труду.

Банда Антонова решительными действиями наших войск разбита,

рассеяна и вылавливается поодиночке.

Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и

в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК

приказывает:

1. Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте

без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или

райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников

и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте

без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту

и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник

в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов,

рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи

расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между

верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать

или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский

Председатель губисполкома Лавров

Секретарь Васильев

Прочесть на сельских сходах.

ГАТО. Ф.Р.-4049. Оп.1. Д.5. Л.45. Типографский экз.

Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг., «Антоновщина»: документы и материалы.

http://www.tstu.ru/win/kultur/other/antonov/raz198.htm

ПРОГРАММА И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОВСТАНЦЕВ

К середине января 1921 г. оформилась организация восстания. В пяти уездах создано было до 900 сельских комитетов, избранных сходами, объединяемых волостными, далее районными, уездными и, наконец, губернскими комитетами Союзов Трудового Крестьянства (СТК). Вооруженные силы А.С.Антонова сочетали принципы построения регулярной армии (2 армии в составе 21 полка, отдельная бригада) с иррегулярными вооруженными отрядами. Особое внимание уделялось постановке политической, пропагандистской работы среди крестьян. В армии действовала сеть политорганов, вобравшая в себя осколки разгромленных эсеровских организаций. Агитация носила упрощенный характер (главным образом лозунги типа «Смерть коммунистам!» и «Да здравствует трудовое крестьянство!»), но продуктивно обыгрывала переживаемые деревней трудности (см. листовку СТК «Почему не смогут большевики победить Антонова»).

Главной своей задачей СТК ставил «свержение власти коммунистов-большевиков, доведших страну до нищеты, гибели и позора». Среди политических целей в Программе СТК были равенство всех граждан без разделения на классы (в одном из вариантов — «исключая дом Романовых»). Предполагался созыв Учредительного собрания для «установления нового политического строя», а до созыва Учредительного собрания создание временной власти «на выборных началах», но без большевиков. Отдельные представители СТК эту программу дополняли такими требованиями, как объявление «прекращения гражданской войны» в качестве цели «вооруженной борьбы», а также «раскрепощение людей и лошадей во имя равенства, братства и свободы».

Экономическая программа, совпадала с программой, рекомендованной письмом ЦК ПСР от 13 мая 1920 г. Она включала в себя частичную денационализацию промышленности с оставлением «в руках государства» крупной промышленности, особенно каменноугольной и металлургической; «рабочий контроль и государственный надзор над производством»; «проведение в жизнь закона о социализации земли в полном его объеме». Провозглашалось «свободное производство» в кустарной промышленности; снабжение продовольствием и другими предметами первой необходимости «населения города и деревни через кооперативы»; «регулирование цен на труд и продукты производства» в государственной промышленности; «допущение русского и иностранного капитала» для восстановления хозяйственной жизни. (Мы увидим позже эти идеи в основе большевистского НЭПа, это был очередной перехват «партией власти» эсеровских лозунгов, как и в 1917 году.)

Анализ структуры и деятельности СТК показывает их демократический характер, как по способу избрания, так и по составу. Даже чекистские донесения не отрицают благожелательного отношения крестьянства к СТК как будущим органам народовластия. В самой структуре СТК угадываются элементы будущей партии (централизм, собрания сторонников СТК, возможно, членство в них). Комитет СТК выполняет основные функции органа власти. В военной области он организует пополнения добровольцами, налаживает сбор денежных, продовольственных и вещевых средств для партизан, организует им медицинскую помощь и содействие их семьям. Он через «комендатуру» ведает расквартированием повстанцев, сменой лошадей, организует связь и разведку.

В поддержку Комитету, для борьбы с мелкими партиями «красных», организуется «вохра» (внутренняя охрана в количестве от 5 до 50 человек на село). Комитет СТК проводит также общехозяйственную и административную работу. Многие решения и действия СТК копируют советские: политкомиссары и политотделы в частях и соединениях армии А.Антонова, строжайший «учет и контроль», суровые наказания за проступки «по законам революционного времени». Сходство в организации и идеологии противостоящих друг другу революционных сил проявлялись во многом, вплоть до обращения «товарищ» и красного знамени. (С допросов антоновцев и пошло крылатое выражение наших органов — «тамбовский волк тебе товарищ!»)

Для руководства повстанческим движением требовались люди, психологически готовые к самопожертвованию. Такими чертами были наделены главные предводители тамбовского восстания 1920 — 1921 гг. А.С.Антонов, А.Е.Ишин, Г.Н.Плужников, вышедшие «из низов» и отдавшие себя целиком революции. Сам Антонов был человек немедленного, «прямого действия», готовый ради высоких идеалов совершать и «теракты», и «эксы». Боевое эсеровское прошлое Антонова помогло ему стать начальником милиции Кирсановского уезда. Ему приходилось бороться с «аграрным террором», разоружать проходившие в мае 1918 г. через Кирсанов эшелоны чехословацких войск. Возможно, это оружие пригодилось впоследствии, но по другой версии Антонова вооружила Москва, искавшая опору в местной милиции против нелояльного руководства губернии.

Конкретность целей, а также победные результаты действий повышали боевой дух «Народной армии» и привлекали к ней новые силы. Номерных полков за все время было создано до 21-го и, кроме того, Антонову постоянно сопутствовал «особый полк» и личная охрана — «Паревская сотня». Численность бойцов доходила в феврале 1920г. до 40000, из них — значительная часть с фронтов империалистической и гражданской войны. Кроме «полевых» войск, действовали и части «вохры» численностью до 10000 человек.

Но это был предел роста восстания. К началу мая численность «антоновцев» сократилась до 21 тыс., как в результате начавшихся решительных действий Красной Армии, так и в связи с отменой продразверстки. Но главной причиной послужило наступление весенней страды: восставшие, почти поголовно, были из местных крестьян. В «Двухнедельник добровольной явки бандитов», пришедшийся на конец марта-начало апреля (период подготовки к полевым работам) явилось и разошлось по домам до 6 тыс. антоновцев. Все рядовые участники были отпущены (несмотря даже на то, что очень немногие сдали оружие), а «организаторы» получили смягченное наказание.

Ю. Солозобов. Тамбовский волк вам гражданин! Уроки тамбовского восстания.

http://ricolor.org/history/kt/9/

ТАМБОВСКИЕ ПЕСНИ

На дубу гаркнет ворона —

Коммунист! Взводи курок!

В час последний, похоронный,

Погуляем хош разок.

Эх доля-недоля, гухая тюрьма,

Долина, осина, могилка темна.

На дубу гаркнет ворона —

Коммунист! Огонь! Огонь!

В час последний, похоронный

Трупом пахнет самогон.

Подлинный фрагмент песни участников крестьянского восстания 20-х гг. 20 в. на Тамбовщине («Антоновцев»). Услышан Марком Соболем в середине 30-х гг.

Тамбовская губерния перед революцией

восстание 1920–1921 годов часто сравнивали то с французской Вандеей конца XVIII века, то с аналогичными крестьянскими войнами в самой России – под руководством Разина, Булавина или Пугачева. Однако в этих случаях, помимо некоторых схожих моментов, есть и отличия. Так, существенное отличие от Вандеи заключается в том, что тамбовские повстанцы не имели помощи из-за границы, а само восстание не было промонархическим. От предыдущих же русских крестьянских войн главное отличие в том, что на Тамбовщине не было казачества, тогда как восстания Разина или Пугачева в действительности были казацко-крестьянскими.

Как же это восстание началось, проходило и было подавлено – мы и проследим в двух частях этой статьи.

Тамбовская губерния и Александр Антонов накануне восстания

Тамбовская губерния до Первой мировой войны славилась как одна из самых плодородных губерний страны. Урожаи здесь были высокими, что обеспечивало и нормальный уровень жизни местного населения, подавляющее большинство которого были крестьяне. Из общего населения в 3,7 млн человек на 1918 год в городах проживало лишь 268 тысяч, всего же в губернии было 12 городов и 7 809 сел и деревень.

После захвата власти большевиками первые несколько месяцев их влиянию подвергались лишь города. Сельская местность впервые ощутила на себе все «прелести» большевиков лишь летом 1918 года, когда в губернии была объявлена мобилизация.

Крестьяне в большинстве своем не горели желанием идти на братоубийственную Гражданскую войну, но некоторые все же прибыли на призывные пункты. Однако организована мобилизация была настолько скверно, что новобранцев не удосужились даже обеспечить нормальным питанием. В результате большинство из них тут же дезертировали, скрывшись либо дома, либо в лесах. И стали таким образом «вне закона» для большевиков.

Кроме «дезертиров», не представлявших никакой угрозы для властей, в губернии было также множество людей с военным либо революционным опытом. Значительная часть взрослых мужчин прошла Первую мировую войну, многие вернулись домой со своим фронтовым оружием.

Весной 1917 года вышли на свободу и все политзаключенные революционеры, одним из которых был эсер Александр Степанович Антонов.

Александр Антонов

Антонов, несмотря на 28-летний возраст, имел богатый революционный опыт. Еще в юности он вступил в партию эсеров, а в 19 лет был осужден за то, что готовил покушение на генерала Александра Сандецкого, который «прославился» жестокостью при подавлении крестьянских бунтов. Хотя покушение в итоге и провалилось, Антонова приговорили к пожизненной каторге. К слову, сам генерал Сандецкий будет расстрелян в 1918 году уже большевиками.

Выйдя весной 1917 года по амнистии, Антонов вернулся в родные края, где начал работать на посту младшего помощника начальника тамбовской милиции. Спустя несколько месяцев его повысили до начальника милиции Кирсановского уезда.

Весной 1918 года по Кирсановскому уезду следовал эшелон вооруженных до зубов чехов – бывших пленных, которые теперь восстали с целью вернуться домой. Антонов задержал эшелон и путем уговоров убедил мятежников сдать все имеющееся у них оружие. Однако, получив оружие, Антонов не стал сдавать его властям, а надежно спрятал в лесу, догадываясь, что скоро оно может пригодиться. И он не ошибся.

В августе того же года тамбовские чекисты обнаружили переписку, где сообщалось о том, что эсеры в союзе с местной милицией готовят антибольшевистское восстание. Подозрение пало прежде всего на Антонова.

Не дожидаясь ареста, он бежал в Самару, а тамбовские большевики тем временем заочно вынесли ему смертный приговор.

Создав из своих друзей отряд из почти 15 человек, уже в декабре Александр Антонов вернулся в родные края и убил тех, кто его самого приговорил к смерти. После этого, скрываясь в лесах, начал периодически нападать на чекистов и ненавидимые народом продотряды, отнимавшие у крестьян хлеб и скот. Все это принесло ему популярность среди местного населения.

К лету 1919 года в отряде Антонова находилось уже 150 человек, а количество уничтоженных ими коммунистов и продотрядовцев превысило сотню. Только осенью большевики выслали против него крупный отряд в 250 солдат, но разбить антоновцев или пленить их лидера они так и не смогли. Антоновцы после нескольких столкновений лишь отступили в лес.

Начало полномасштабного восстания

Летом 1920 года Тамбовская губерния пострадала от сильной засухи. Было собрано лишь 12 млн пудов хлеба, в то время как планы продразверстки не сократили, а они достигали 11,5 млн пудов. Хотя всем и было очевидно, что подобные планы невыполнимы, в августе продотряды приступили к изъятию хлеба у крестьян, фактически обрекая их на голодную смерть.

Первым 15 августа восстало село Хитрово, в котором крестьяне разоружили продотряд, пришедший к ним за новыми реквизициями. После этого поднялись и другие села. Уже 21 августа в Тамбовской губернии ввели осадное положение. Большевики выслали на подавление восстания карательный отряд под командованием Александра Шлихтера, но вскоре его разбили и вынудили бежать в Тамбов.

Тамбовские повстанцы

25 августа Александр Антонов объявил себя руководителем восстания, однако фактически оно еще какое-то время оставалось стихийным. Антонов продолжал командовать лишь своим отрядом, тогда как в других селах и уездах возникали свои повстанческие отряды, каждый со своим командиром.

Единое командование у тамбовских повстанцев появилось лишь в ноябре 1920 года, когда они создали Главный оперативный штаб. Он подчинил себе многочисленных крестьянских командиров, превратив их разрозненные отряды в фактически единую армию.

Возглавил штаб Александр Антонов, а командование армией осуществлял его верный соратник Петр Токмаков. Он участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, дослужился до поручика царской армии, имел четыре Георгиевских креста и обладал самым богатым среди повстанцев боевым опытом. Как начальник штаба Антонов фактически стал подчиненным главнокомандующего Токмакова, и это было разумным распределением обязанностей: каждый из них делал то, в чем был наиболее компетентен.

Петр Токмаков

Петр Токмаков возглавил также Союз трудового крестьянства, осуществлявший политическое управление на всех занятых повстанцами территориях. Выдвинул СТК и основные требования восстания: ликвидация большевистской власти, разрешение деятельности всех партий, исключая большевиков и монархистов, отмена продразверстки и продотрядов, политические свободы, а также созыв Учредительного собрания.

Большевики же между тем продолжали пытаться подавить Тамбовское восстание, но выходило это у них крайне неудачно. В декабре все красные войска губернии возглавил Александр Павлов. В его распоряжении насчитывалось свыше 12 000 солдат, 136 пулеметов и 18 орудий. Но этого было явно недостаточно, и повстанческая армия, насчитывавшая уже более 50 000 человек, нанесла Павлову ряд поражений.

К февралю 1921 года восстание было на пике. Помимо Тамбовской губернии, оно распространилось также на многие уезды Воронежской, Пензенской и Саратовской губерний, под контролем повстанцев оказалась огромная территория.

В этой ситуации, чувствуя явную угрозу своей власти, Ленин идет на уступки: он отменяет продразверстку в Тамбовской губернии. В следующем месяце, когда случится восстание моряков в Кронштадте, продразверстка была отменена уже по всей стране. Произошел и отказ большевиков от политики «военного коммунизма», замененного новой экономической политикой (НЭП).

То, что непосредственной причиной такой резкой смены политики послужили именно восстания в Тамбовской губернии и Кронштадте, открыто признал даже Сталин в 1924 году:

«Разве мы не опоздали с отменой продразверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно?»

Тамбовские крестьяне праздновали отмену продразверстки как свою победу. Часть из них, решив, что основная цель восстания достигнута, разошлись по домам. Однако в целом восстание продолжалось.

Сам Антонов так отреагировал на новость об отмене продразверстки:

«Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».

11 апреля повстанцы одержали еще одну крупную победу: они разбили гарнизон в Рассказово, взяв в плен батальон красноармейцев. После этого неудачливый Александр Павлов был смещен с поста командующего Советскими войсками Тамбовской губернии. Его место занял Михаил Тухачевский, с которым большевики связывали большие надежды.

Продолжение следует…

Запрос «Антоновщина» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Тамбовское восстание | ||

|---|---|---|

| Основной конфликт: Гражданская война в России | ||

Район Антоновского мятежа |

||

| Дата | 19 августа 1920 года — июнь 1921 | |

| Место | Тамбовская губерния, Россия | |

| Итог | Победа большевиков | |

| Противники | ||

|

||

| Командующие | ||

|

||

| Силы сторон | ||

|

||

| Потери | ||

|

||

Тамбо́вское восста́ние 1920—1921 годов — одно из самых крупных во время Гражданской войны в России крестьянских восстаний против власти коммунистов[1][2], произошедшее в Тамбовской губернии. Называется иногда «антоновщиной» по фамилии фактического руководителя восстания, начальника штаба 2-й повстанческой армии, члена партии эсеров Александра Антонова. В советской историографии — «Антоновский мятеж». Командующим Объединённой партизанской армией и председателем Союз трудового крестьянства (СТК) был Пётр Токмаков.

Как и Кронштадтское восстание, во многом поспособствовало решению об отказе от политики Военного коммунизма и переходе к НЭПу[3].

Содержание

- 1 Предыстория

- 1.1 Дезертирство

- 1.2 Антонов

- 2 Начало и ход восстания

- 3 Перелом

- 4 Разгром восстания

- 5 Репрессии

- 6 Связи восставших с Вооружёнными силами на Юге России

- 7 Ключевые участники восстания

- 8 Тамбовское восстание в культуре

- 9 См. также

- 10 Примечания

- 11 Литература

- 12 Ссылки

Предыстория[править | править код]

До революции Тамбовская губерния делилась на 19 уездов. Кроме губернского города Тамбова с уездом, было ещё 11 уездных городов. Уезды, в свою очередь, делились на 361 волость с 7809 селами и деревнями. Было ещё множество отдельных хуторов, различных сельских хозяйств и поместий. Губерния, огромная по своей площади, имела население около 4 миллионов человек. В городах проживало всего 268 тысяч человек. Подавляющее большинство жителей жило в сельской местности, где занималось сельским хозяйством. Тамбовская губерния была расположена на лучших в мире чернозёмах — плодородный чернозёмный пласт в некоторых местах достигает глубины 4 метров. Тамбовская губерния занимала по своему развитию пятое место в Российской империи (среди 80 других губерний и административных образований) и считалась, таким образом, одной из самых богатых губерний страны. С началом Первой мировой войны её экономическое положение нисколько не ухудшилось. Хотя в Европе тамбовчане потеряли отдельные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, но эти потери компенсировались поставками на нужды действующей армии. Таким образом, губерния не утратила объёмов производства продовольствия и оставалась одной из лучших житниц Российской империи[4]

[5].

При большевиках крестьян на Тамбовщине, как и по всей России, лишили всяких политических и экономических прав, запретили торговать хлебом и стали забирать его силой[6]. Относительная близость Тамбовской губернии к центру и её удалённость от фронтов предопределили широкий размах деятельности продотрядов, что вызывало у местного крестьянского населения сильное недовольство. Население Тамбовщины ответило коммунистам активным вооружённым сопротивлением[5]. В 1918 году в локальных восстаниях и партизанском движении против большевиков, продотрядов и комбедов приняло участие до 40 тыс. человек. Положение властей осложнялось частыми переходами красноармейцев (зачастую с оружием в руках) на сторону повстанцев. Также большое количество оружия оказалось в руках партизан после конного рейда генерала Мамонтова летом 1919 года.

Дезертирство[править | править код]

Проблема с дезертирством из рядов Красной Армии началась в конце мая 1918 года, когда Советская власть предприняла первую попытку введения всеобщей воинской повинности: в указе, объявлявшем о мобилизации в Тамбове, говорилось, что все взрослые мужчины в возрасте от двадцати одного до двадцати пяти лет должны были явиться на пункты сбора, где предполагалось оценить их пригодность для строевой службы[7].

Профессор Лэндис считал, что для провинциальных чиновников не стало новостью, что деревенские сообщества не решались ответить на призыв властей без серьезных гарантии безопасности в своих сёлах: шедшая в регионе продразверстка только усугубляла ситуацию. Два вопроса были наиболее остры в тот момент: доверие и безопасность. До апреля 1918 года советское правительство во главе с большевиками не обладало «эффективным контролем» над губернской администрацией в Тамбове, а переход власти к большевикам в основном происходил в городах губернии — без участия сельских населенных пунктов[8]. В результате, при объявлении о мобилизации сельские сходы либо отказывались участвовать в «братоубийственной» войне, либо требовали от властей оружия для самообороны[9].

При этом попытка властей губернии создать небольшие воинские части ещё до выхода приказа о массовой мобилизации не увенчалась успехом: при столкновении с частями Чехословацкого корпуса, находившимися на территории соседней Саратовской губернии, тамбовские отряды были разбиты и взяты в плен — но вскоре отпущены с условием передачи «русским» сообщения, что они «идиоты», поскольку чехи, по их собственным словам, хотели как можно скорее покинуть территорию чужой страны[10][11].

Кроме того, новая власть оказалась сама не готова к проведению мобилизации: те «небольшие» группы призывников, что всё же прибыли в Тамбов создали «хаос» и даже на два дня свергли советскую власть — формально в городе была восстановлена местная дума царских времён[12][13]. В результате новая попытка мобилизовать местное население была отложена до поздней осени 1918 года[14].

Мобилизация осени-зимы 1918 года проводилась в условиях отсутствия казарм для размещения новобранцев и сложностей с обеспечением их продовольствием: зачастую наскоро собранные в «подразделения» молодые люди попросту сажались на поезд, идущий в сторону фронта. Несмотря на вооружённую охрану вагонов, от четверти до половины солдат удавалось бежать во время пути[15]. В декабре в Москве была создана Центральная комиссия по борьбе с дезертирством, подчинявшаяся непосредственно Совету Рабочей и Крестьянской Обороны, а в Тамбове открылось её местное отделение; в качестве комиссара из столицы в губернию прибыл нарком почт и телеграфов Вадим Подбельский. В регионе были созданы патрули по борьбе с дезертирством, состоявшие из членов партии и красноармейцев — «для осмотра домов и проведения облав»; данные подразделения были наделены правом расстрела, «в особых случаях»[16].

Особенно возрос масштаб борьбы с дезертирством в центральной России, и Тамбовской губернии в частности, в середине мая 1919 года, в связи с началом наступления деникинских частей с юга, в то время как большая часть Красной армии располагалась на Востоке — против сил Колчака. Серьёзность угрозы была такова, что советские власти стали мобилизовать и тех, кто ранее считался к службе непригодным, а в деревнях, подозревавшихся в сокрытии дезертиров, начали брать заложников из числа местных жителей. При этом самим дезертирам в июне была объявлена амнистия, продлённая и на следующий месяц. В результате в первый месяц амнистии патрули поставили в строй 44 тысячи человек — в дополнение к 156 тысячам, сдавшимся добровольно — что было воспринято в центре как часть «перелома» в отношении деревни к советской власти[17]. Бывших дезертиров разделили на две группы: «злостные» (подлежавшие суду) и «по слабости воли» (или «не злостные»). Теперь основная часть новобранцев не попадала на фронт — который преимущественно пополнялся за счёт коммунистов, комсомольцев и членов профсоюзов — а отправлялась в запасные части; при транспортировке или по прибытии в эти части, зачастую не располагавшими питанием для пополнения, многие дезертировали повторно[18].

Таким образом на территории губернии появились «банды» молодых людей — преимущественно дезертиров, обозначавших себя как «зелёные». В отличие от крестьян-повстанцев, дезертиры избегали активных действий, старались прятаться в лесах и привлекать к себе поменьше внимания. Осенью численность подобных формирований снижалась, и они практически исчезали к зиме, но в следующем году появлялись вновь[19].

Антонов[править | править код]

В период с декабря 1918 по январь 1919 года бывший начальник Кирсановской милиции эсер Александр Антонов создаёт и вооружает «Боевую дружину», состоявшую из 10—15 человек. С ней он начинает заниматься «экспроприациями» советских учреждений и индивидуальным террором против местных большевиков. К лету 1919 года отряд Антонова достигал уже ста пятидесяти человек, отобранных в основном из числа дезертиров. В районах действия антоновцев продотряды старались не показываться, а местные крестьяне считали его своим заступником.

Начало и ход восстания[править | править код]

По состоянию на 1920 год население губернии составляло 3650 тысяч человек (всего насчитывалось 268 тысяч городских и 3382 тысяч сельских жителей), по показателю плотности населения (62 человек на квадратную версту) она являлась одной из самых густонаселенных (занимала 12-е место) в Советской России[20]. При этом количество коммунистов было небольшим: в августе 1920 года в 685 местных парторганизациях насчитывалось 13 490 коммунистов и кандидатов в члены партии (из них в сельских районах — только 4492 человека)[21].

В 1920 году Тамбовщину поразила засуха, и хлеба было собрано всего 12 млн пудов. Между тем продразвёрстка не была уменьшена, составив 11,5 млн пудов. Предпринятые председателем Тамбовского губисполкома Шлихтером А. Г. кровавые меры[источник не указан 571 день] по выбиванию продовольствия стали одной из причиной начала более широкого восстания в губернии [1][неавторитетный источник?]. Оно вспыхнуло 15 августа 1920 года в селе Хитрово Тамбовского уезда после разоружения продотряда.

19 августа 1920 года сразу в нескольких сёлах (Каменка Тамбовского уезда, Туголуково Борисоглебского уезда) крестьяне отказались сдавать хлеб и при поддержке партизан уничтожили продотряды, местных коммунистов и чекистов. В тот же день в селе Афанасьевке Тамбовского уезда произошло объединение нескольких мелких повстанческих групп в партизанскую армию, и восстание стало быстро распространяться.

Вскоре восстанием были охвачены территории Тамбовского, Кирсановского, Борисоглебского, Моршанского и Козловского уездов Тамбовской губернии, а также соседние с ней уезды Саратовской и Воронежской губерний. Повстанцы ликвидировали органы советской власти, уничтожали её представителей, воинские гарнизоны и в некоторых сёлах брали власть в свои руки.

21 августа 1920 года на заседании Тамбовского губкома РКП(б) был создан чрезвычайный оперативный штаб, в губернии было введено осадное положение, однако контроль над развитием событий был уже утрачен. Хотя войска Тамбовской губернии сумели нанести мятежникам ощутимые потери[22], восстание приобрело массовый и затяжной характер. 30 августа губком охарактеризовал положение как «чрезвычайно серьёзное», была проведена мобилизация коммунистов: 500 человек перевели на казарменное положение. 31 августа председатель Тамбовского губисполкома Шлихтер выступил во главе карательного отряда против мятежников[23], но потерпел поражение и бежал обратно в Тамбов[источник не указан 3059 дней] после чего был снят с должности.

В октябре 1920 года Ленин поручил Ф. Э. Дзержинскому, Э. М. Склянскому и В. С. Корневу «ускорить разгром антоновщины». К 15 октября 1920 года за счёт проведённой мобилизации местных резервов, преданных частей ВОХР и ЧОН численность войск удалось увеличить до 4447 человек при 22 пулемётах и 5 орудиях. Для сравнения в распоряжении Антонова на тот момент было уже до 20 тысяч человек повстанцев, 44 пулемёта Максима, 5 трёхдюймовых орудий, к ним 300 снарядов.

Объединенная партизанская армия Тамбовской губернии

14 ноября 1920 года повстанцы решили объединить все свои силы под единым командованием. Они создали Объединённую партизанскую армию Тамбовского края (которую возглавил также бывший милиционер, георгиевский кавалер поручик Пётр Токмаков, родом из крестьян села Иноковки Кирсановского уезда) в составе трёх армий (1-я, 2-я и 3-я повстанческие). Кроме того на основе уцелевших эсеровских организаций была образована собственная политическая организация «Союз трудового крестьянства», декларировавшая близкие с эсерами[2] лозунги свержения большевистской диктатуры, созыва Учредительного собрания, восстановления политических и экономических свобод.

Восстание достигло максимального размаха к январю-февралю 1921 года, когда численность повстанцев достигла 50 тысяч человек, объединённых в две армии (в составе 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и 1 отдельной бригады при 25 пулемётах и 5 орудиях). Повстанцы разгромили 60 совхозов, взяли под контроль практически всю Тамбовскую губернию (в руках большевиков остались только города), парализовали движение по Рязано-Уральской железной дороге, и успешно отбивали попытки большевистских войск вторгнуться на территорию восстания, нанося им большие потери.

В январе 1921 года на Оргбюро ЦК РКП(б) с участием Дзержинского, Корнева, С. С. Каменева и руководства Тамбовской губернии вновь обсудили ход борьбы с антоновщиной. 6 февраля 1921 года в губернию была направлена Полномочная комиссия ВЦИК во главе с В. А. Антоновым-Овсеенко, которая стала высшим органом борьбы с восстанием. К этому времени под командованием А. В. Павлова находилось 11 602 человек при 136 пулемётах и 18 орудиях[24].

Перелом[править | править код]

12 февраля 1921 года на основании решения Наркомата продовольствия, на территории Тамбовской губернии было остановлено выполнение продовольственной развёрстки, а в марте 1921 года X съезд РКП(б) принял решение отменить в стране продовольственную развёрстку, вместо которой вводили фиксированный продовольственный налог.

Для рядовых повстанцев была объявлена амнистия (при условии сдачи оружия и информации о местонахождении командиров)[25]. Предпринятые меры широко освещались в печати и агитационных материалах (всего было выпущено 77 наименований воззваний, листовок, плакатов и брошюр) и постепенно возымели действие.

Ещё 21 февраля 1921 года в приказе № 21 по 1-й повстанческой армии А. С. Антонов отмечает: «среди партизанских отрядов начинает слабеть боевой дух, наблюдается постыдная трусость». А в ответ на радость крестьян села Горелое под Тамбовом отмене продразверстки заметил: «Да, мужики победили. Хотя и временно, конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка»[26].

Тем не менее бои продолжались. 11 апреля 1921 года 5-тысячный отряд «антоновцев» разгромил гарнизон в Рассказово, при этом в плен попал целый батальон красноармейцев[27].

27 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) назначило командующим войсками Тамбовской губернии М. Н. Тухачевского, его заместителем — И. П. Уборевича, начальником штаба — Н. Е. Какурина. Также на Тамбовщину был отправлен Г. И. Котовский. От ВЧК прибыли Г. Г. Ягода и В. В. Ульрих (местными чекистами руководил Михаил Антонов-Герман).

Тухачевский получил директиву — ликвидировать тамбовское восстание не позже чем в месячный срок. Завершившаяся советско-польская война, а до этого разгром Русской армии Врангеля в Крыму позволили большевикам направить против повстанцев большие силы РККА. Численность войск быстро увеличивалась и к концу мая 1921 года составила уже 43 тыс. красноармейцев (35 тыс. штыков и 8 тыс. сабель при 463 пулемётах и 63 артиллерийских орудиях)[28].

ЦК РКП(б) дополнительно мобилизовал в помощь тамбовской губернской партийной организации 300 коммунистов из Москвы, Петрограда и Тулы[29]. Рабочими вагонных мастерских была построена «бронелетучка» в составе бронированного паровоза, трёх блиндированных вагонов и двух грузовых платформ с установленным вооружением: одним 76-миллиметровым орудием и тремя пулемётами. «Бронепоезд» находился в распоряжении транспортной ЧК и использовался для обеспечения безопасности по линии железной дороги[30].

20 мая 1921 года Токмаковым, возглавлявшим командование партизан и СТК, и местным населением на митинге в селе Карай-Салтыки Кирсановского уезда была провозглашена Временная демократическая республика Тамбовского партизанского края (с правами до созыва Учредительного собрания). Главой «республики» был выдвинут один из самых активных участников сопротивления крестьянин Шендяпин.

25 мая 1921 года отдельной кавалерийской бригадой Г. И. Котовского были разбиты и рассеяны два повстанческих полка под командованием Селянского, который получил смертельное ранение[31]. В боях, продолжавшихся с 28 мая по 7 июня 1921 года, в районе станции Инжавино части Красной армии (кавалерийская бригада Г. И. Котовского, 14-я отдельная кавалерийская бригада, 15-я Сибирская кавалерийская дивизия, 7-е Борисоглебские кавалерийские курсы) под общим командованием Уборевича разгромили 2-ю армию повстанцев (под командованием А. С. Антонова). После этого 1-я повстанческая армия (под командованием полковника А. В. Богуславского) уклонилась от «генерального сражения», и инициатива окончательно перешла к войскам Красной армии.

Разгром восстания[править | править код]

В общей сложности в подавлении Тамбовского восстания было задействовано до 55 тыс. военнослужащих РККА: 37,5 тыс. штыков, 10 тыс. сабель, а также 7 тыс. военнослужащих в составе девяти артиллерийских бригад; 5 автобронеотрядов, 4 бронепоезда, 6 бронелетучек, 2 авиаотряда, курсанты Московских и Орловских пехотных и Борисоглебских кавалерийских курсов[32]. Не последнюю роль в разгроме крестьянского бунта на Тамбовщине сыграли жестокие репрессивные меры против восставших, их семей и односельчан.

11 июня 1921 года Полномочной комиссией ВЦИК был издан приказ № 171 «О начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей»[33].

Приказ Полномочной комиссии ВЦИК о начале проведения репрессивных мер против отдельных бандитов и укрывающих их семей

N 171, г. Тамбов

11 июня 1921 г.Уполиткомиссиям 1, 2, 3, 4, 5

Начиная с 1 июня решительная борьба с бандитизмом дает быстрое успокоение края. Советская власть последовательно восстанавливается, и трудовое крестьянство переходит к мирному и спокойному труду. Банда Антонова решительными действиями наших войск разбита, рассеяна и вылавливается поодиночке.

Дабы окончательно искоренить эсеро-бандитские корни и в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК

приказывает:

1. Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте без суда.

2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. В случае нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье.

4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество её конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда.

5. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда.

6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.

7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.Председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский

Председатель губисполкома Лавров

Секретарь Васильев

Прочесть на сельских сходах.ГАТО. Ф. Р.-4049. Оп.1. Д.5. Л.45. Типографский экз.

На следующий день 12 июня 1921 года Тухачевский подписал приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия[34][35]:

ПРИКАЗ

Командующего войсками Тамбовской губернии № 0116/оперативно-секретныйг. Тамбов

12 июня 1921 г.

Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из деревень, где восстановлена Советская власть, собираются в лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей.

Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.

Командующий войсками Тухачевский

Начальник штаба войск Генштаба КакуринРоссийский государственный военный архив Ф.34228. Оп.1. Д.292. Л.5

Впервые в истории против своих граждан[источник не указан 68 дней] армия Тухачевского применила химическое оружие — снаряды и баллоны с хлором.

24 июня 1921 г.

Командующему войсками Тамбовской губернииРАПОРТ

Относительно применения газов в Москве я выяснил следующее: наряд на 2 000 химических снарядов дан, и на этих днях они должны прибыть в Тамбов. Распределение по участкам: 1-му, 2-му, 3-му, 4-му и 5-му по 200, 6-му — 100. Инструкцию для применения представляю на Ваше рассмотрение, после чего разошлю её начальникам артиллерии участков.

Инспектор артиллерии Тамбовской армии

по борьбе с бандитизмом

С. Косинов— Б.В. Сенников. Тамбовское восстание 1918-1921 гг.и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.

Газы использовались в местах наиболее интенсивного сопротивления восставших, а также в лесных массивах и на болотах, куда доступ войск был затруднен.

Полномочная Комиссия ВЦИК рекомендовала следующий метод зачистки охваченных восстанием населённых пунктов, издав 23 июня 1921 года приказ № 116 за подписью её председателя Антонова-Овсеенко и командующего войсками Тухачевского[34]:

ПРИКАЗ

Полномочной Комиссии ВЦИК № 116г. Тамбов

23 июня 1921 г.

Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки. Намечаются особенно бандитски настроенные волости и туда выезжают представители уездной политической комиссии, особого отделения, отделения военного трибунала и командования вместе с частями, предназначенными для проведения чистки.

По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60-100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. Выезд и въезд в волость должны быть на время операции запрещены. После этого собирается полный волостной сход, на коем прочитываются приказы Полномочной Комиссии ВЦИК № 130 и 171 и написанный приговор для этой волости. Жителям дается 2 часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. Желающие исполнить это становятся отдельно, разбиваются на сотни и каждая сотня пропускается для опроса через опросную комиссию (представителей Особого отдела и Военного трибунала).

Каждый должен дать показания, не отговариваясь незнанием. В случае упорства проводятся новые расстрелы и т. д. По разработке материала, добытого из опросов, создаются экспедиционные отряды с обязательным участием в них лиц, давших сведения, и других местных жителей и отправляются на ловлю бандитов. По окончании чистки осадное положение снимается, водворяется ревком и насаждается милиция.

Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.

Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский

Российский государственный военный архив Ф.235. Оп.2. Д.16. Л.25

Участники разгрома Антоновского восстания (1921)

Против повстанцев применяли артиллерию, авиацию, бронетехнику и химическое оружие — хлор марки Е56[36]. Решение о применении газов для «выкуривания» оставшихся отрядов повстанцев из лесов было принято 9 июня 1921 года на заседании комиссии ВЦИК под председательством В. А. Антонова-Овсеенко[37]. При этом применялись снаряды типа АЖО с газом хлорпикрином слезоточивого действия[38]. Документально зафиксировано три случая их применения. В частности, в дневнике боевых действий артдивизиона бригады Заволжского военного округа записано, что 13 июля 1921 года в бою было израсходовано: гранат трёхдюймовых — 160, шрапнелей — 69, гранат химических — 47. 3 августа командир батареи Белгородских артиллерийских курсов доносил начальнику артиллерии 6-го боевого участка, что при обстреле острова на озере Кипец выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических снарядов[39]. По утверждениям некоторых исследований, применявшиеся большевиками в мае — июне 1921 года химические снаряды приводили к гибели не только повстанцев, но и гражданского населения. В то же время исследователь А. С. Бобков, подтверждая факты применения химических снарядов советскими войсками (им описаны три случая применения химических зарядов в боевых условиях), высказал сомнения в эффективности применения химических зарядов из-за полного отсутствия опыта их применения Красной армией и указывал на отсутствие сведений о жертвах в результате их применения[40]. Военные историки А. Глушко и Н. Шило отмечают, что, несмотря на наличие довольно больших запасов, во всех трёх случаях химические снаряды применялись в недостаточном для получения боевого эффекта количествах, чем и объясняется отказ от их дальнейшего применения[38].

К лету 1921 года основные силы повстанцев потерпели поражение. В начале июля руководством восстания был издан приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям или разойтись по домам. Восстание распалось на ряд мелких изолированных очагов, и повстанцы вернулись к партизанской тактике, активно использовавшейся до августа 1921 года. Отдельные стычки на Тамбовщине продолжались до лета 1922 года, постепенно сойдя на нет.

16 июля 1922 года вскоре после ликвидации Антонова Тухачевский доложил ЦК РКП(б): «Мятеж ликвидирован, Советская власть восстановлена повсеместно»[41].

Репрессии[править | править код]

В основу своих операций Тухачевский положил создание на Тамбовщине жёсткого оккупационного[42] режима и террор против населения губернии, со взятием заложников, уничтожением сёл и деревень, созданием концлагерей и массовых расстрелов. Артиллерийским огнём были полностью уничтожены сёла Коптево, Хитрово, Верхнеспасское Тамбовского уезда[источник не указан 1919 дней]. Особенно ожесточала повстанцев система заложничества; в ответ на неё они сами брали в заложники и расстреливали красноармейцев, коммунистов, советских служащих и членов их семей[43].

В наскоро оборудованных губернским управлением принудительных работ концентрационных лагерях для заложников наряду со взрослыми в большом количестве содержались и дети. 27 июня 1921 года на заседании полномочной комиссии ВЦИК был отмечен «большой наплыв в концентрационно-полевые лагеря малолетних, начиная от грудных детей», предлагали[источник не указан 1919 дней] детей-заложников до 15 лет содержать отдельно от взрослых, и чтобы с трёхлетними детьми имели право находиться их матери. Даже после проведения кампании по разгрузке концлагерей в июле 1921 года (восстание к тому времени было практически подавлено, и заложники с маленькими детьми были распущены по домам) там всё ещё находилось свыше 450 детей-заложников в возрасте от 1 до 10 лет[источник не указан 1919 дней]. Общее число крестьян Тамбовской губернии, подвергшихся репрессиям, Юлия Кантор оценивает в 30—50 тысяч человек[44].

Для устрашения населения селений в зоне действия повстанцев применялись массовые расстрелы заложников. Так, 27 июня 1921 г. деревня Осиновка была оцеплена красноармейскими частями, были изданы приказы, устанавливающие 2-часовой срок для выдачи «бандитов» и оружия с предупреждением о том, что за невыполнение будут расстреляны заложники. Было взято до 40 заложников. По истечении установленного срока был расстрелян 21 заложник в присутствии схода крестьян, после чего крестьяне отправились искать оружие и ловить «бандитов». Были выданы 3 винтовки и 5 «бандитов». Семьи расстрелянных заложников, а также укрывающихся «бандитов» были высланы в концлагеря. 36 заложников были расстреляны 3—4 июля в селе Богословка. Когда угроза расстрелов не действовала, как в деревне 2-я Кареевка, состоявшей из 65-70 дворов, жителей деревни выселяли, их имущество конфисковали, а саму деревню сжигали[45].

Тухачевский отмечал[46][47]:

Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера.

Тем не менее, заложничество детей пресечь всё же пытались:

N 277

Распоряжение Тамбовской уполиткомиссии председателю Пригородно-Слободского волревкома о запрете ареста в качестве заложников детей, беременных женщин и женщин с малолетними детьми

20 июля 1921 г.

Секретно, срочно

- По распоряжению предуполиткомиссии ревкомам категорически приказывается не арестовывать детей, беременных женщин, женщин с малолетними детьми в качестве заложников за бандитов. За неисполнение настоящего распоряжения председатели ревкомов будут привлекаться к строгой ответственности. Немедленно распространить распоряжение по всей волости (сельревкомам).

- Об исполнении сообщить в уполиткомиссию.

- Секретарь уполиткомиссии Литов

- ГАТО. Ф. Р.-4049. Оп.1. Д. 1. Л.117. Подлинник.

Связи восставших с Вооружёнными силами на Юге России[править | править код]

Белые правительства и организации не уделяли достаточно внимания организации повстанческого движения в тылу у красных. Тем примечательнее попытка командования ВСЮР войти в контакт с «зелёными» повстанцами Тамбовщины летом 1919 года с целью привлечения их на свою сторону[48]:535.

В августе 1919 года сотрудник особой части Отдела пропаганды есаул А. П. Падалкин получил задание от штаба 4-го Донского корпуса К. К. Мамантова и полковника К. В. Хартулари (представитель контрразведывательного отдела штаба ВСЮР) установить контакт с «зелёноармейцами» для их перехода в ряды Белой армии. Особенно важной считалась та часть задания, где есаулу предписывалось установить контакт с бывшим начальником милиции Кирсановского уезда А. С. Антоновым: «Установить сведения о местонахождении зелёных вообще и, в частности, Антонова… Связавшись с ним, договориться о возможном присоединении их к корпусу Мамантова…». Падалкину удалось удачно перейти линию фронта по подложным документам сотрудника милиции. Вскоре, однако, он был арестован как «перебежчик» и отправлен в Красную армию — в Пензенский запасной полк. Из полка Падалкин попытался бежать, был пойман, арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму в Москве, из которой, впрочем, был скоро вновь зачислен в Красную армию. Падалкин, убив политрука, вновь бежал вместе с присоединившимися к нему красноармейцами полка. Проведя в советском тылу около 4-х месяцев, он глубокой осенью вновь перешёл фронт и вернулся в Ростов. Установить связь с повстанцами ему так и не удалось. Но, располагая этими архивными сведениями о такой попытке белого командования, современный историк В. Ж. Цветков делает вывод, что можно утверждать о соучастии белого командования в организации Тамбовского восстания. Сам Мамантов, вернувшись из своего рейда, отметил хорошие перспективы присоединения сил повстанцев к белым силам в своём выступлении на Донском Круге в сентябре 1919 г. И хотя отдельных повстанческих подразделений в составе своего корпуса Мамантову создать не удалось, им было роздано партизанам огромное количество оружия с захваченных складов Южного фронта[48]:537.

Ключевые участники восстания[править | править код]

- Антонов А. С. — начальник штаба 2-й повстанческой армии.

- Антонов Д. С. — родной брат и ближайший соратник А. С. Антонова.

- Богуславский А. В. — командующий 1-й повстанческой армией.

- Герасимов Н. Я. («Донской») — начальник контрразведки «антоновцев».

- Ишин И. Е. — начальник «политического отдела».

- Колесников И. C. — командующий 3-й повстанческой армией.

- Митрофанович — командующий 2-й повстанческой армией.

- Никитин-Королёв В. В. — командир бригады партизанских полков Козловского уезда.

- Токмаков П. М. — руководитель восстания.

- Фёдоров («Горский») — адвокат, член партии кадетов, резидент подполья «антоновцев» в Тамбове, а также ответственный за внешние связи[49].

Штаб Партизанской Армии Тамбовского края (в центре — А. С. Антонов)

Тамбовское восстание в культуре[править | править код]

- «Одиночество» — роман Н. Е. Вирты (1935—1941 — первая редакция, Сталинская премия второй степени 1941 года, 1957 — вторая редакция). По роману поставлены два одноимённых художественных фильма (1952 и 1964, режиссёр Всеволод Воронин). По мотивам романа Т. Н. Хренников написал в 1936—1939 годах оперу «В бурю» (в новой редакции опера была поставлена в 1952 году). В 1937 году Вирта переработал роман в пьесу «Земля»; она была поставлена во МХАТе режиссёрами Л. Леонидовым и Н. Горчаковым с актёрами А. Грибовым и Н. Хмелёвым.

- «Княжий угол» — роман Н. К. Чуковского (1936).

- «По волчьему следу» — художественный фильм режиссёра В. Г. Гажиу (1976).

- «Жила-была одна баба» — художественный фильм режиссёра А. С. Смирнова (2011).

- Фрагмент песни тамбовских повстанцев, услышанной от участников восстания в середине 1930-х годов в Темниковских лагерях, записан Марком Соболем[50].

- Памятник тамбовскому мужику, открытый в 2007 году на Кронштадтской площади Тамбова, посвящен всем крестьянам, принявшим участие в трагических событиях 1921 года[51].

- Народную «Песню тамбовских повстанцев» исполняли различные музыкальные коллективы («Узники совести», «Arkanum Krieg», «Монгол шуудан»). В репертуаре группы «М. Д. П.» есть песня «Лесной вождь», в которой рассказывается о восстании.

- «Антонов» — поэма Н. В. Тюрина (2017)

- «Антонов. Последний пожар» — роман Н. В. Тюрина (2017)[52]

- «Оперативная командировка» — телеспектакль театра имени Вахтангова (1969) по повести А. Н. Гарри «Лесной разбойник». Режиссёр Б. Ниренбург.