Про классного руководителя в школе знают все, а о том, что есть классный руководитель в ВУЗе — немногие. Почему так происходит? Важен ли классный руководитель в высшем учебном учреждении или его функции могут взять на себя староста группы и декан факультета? Рассуждаем на эту важную тему здесь и сейчас.

В некоторых (к сожалению, не во всех) ВУЗах есть традиция — назначать студентам первокурсникам «классную маму», то есть — прикреплять педагога, который на некоторое время становится их руководителем, помогая выжить в первые месяцы после начала новой жизни. Хорошо это или нет?

Кто поможет студенту?

Обычно иерархия выстраивается следующим образом: студенты избирают старосту, которому передаются полномочия решать проблемы каждого члена группы в администрации ВУЗа. Действительно, каждый же не набегается в деканат. А тут — несколько человек с потока, с которыми легче взаимодействовать, чем с группой — и всем хорошо. Но хорошо ли? Прекрасно, если старостой группы становится человек ответственный и способный к сопереживанию. Но как об этом узнать в первые дни? Поэтому старостой может стать кто угодно, зачастую тот, кто лоббирует только свои интересы, наплевательски относясь ко всем остальным. Или человек равнодушный и безответственный, который совершенно не стремится быть в курсе новостей, а ведь некоторые из них могут быть значимыми. Именно поэтому в отдельных ВУЗах есть традиция выделения классных руководителей.

Задачи классного руководителя ВУЗа

Преподаватель, назначаемый классным руководителем, призван обеспечить социальную защиту своих подопечных и помочь им адаптироваться. То есть это — опытный советник, владеющей всей ценной информацией о структуре ВУЗа и его возможностях в социальном и методическом планах. Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве со старостой, постепенно вводя его в курс дела и перекладывая на него обязанности по управлению группой.

Классный руководитель может:

- сдружить группу;

- обеспечить лучшие социальные условия нуждающимся студентам (ходатайствовать о предоставлении общежития, помочь избежать конфликтных ситуаций, подсказать куда можно обратиться с той или иной проблемой);

- рассказать как и где лучше готовить домашнее задание — самостоятельно об этом мало кто догадывается, как ни странно;

- проконсультировать при возникновении сложной жизненной ситуации — родители далеко, а тут всё-таки взрослый опытный человек рядом.

Постепенно староста входит в курс дела и потребность в классном руководителе отпадает. В некоторых ВУЗах группа студентов существует самостоятельно со второго курса, в других — с третьего или четвёртого. Но если у группы был классный руководитель, то обычно между ним и студентами навсегда остаются весьма тёплые отношения.

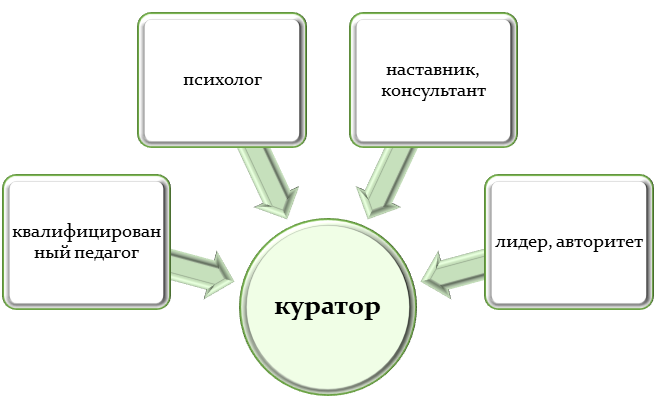

Поступая в колледж или вуз, новоиспеченный студент сталкивается с новыми условиями, порядками и терминами. Привычные занятия, уроки называют парами, а классный руководитель попросту отсутствует в своем «чистом виде», но это не значит, что жизнь студентов или группы становится самовольной и независящей. За каждой из групп закрепляется особое лицо – куратор.

СОДЕРЖАНИЕ

Кто это такой?

В колледжах и вузах нет такого понятия, как «классное руководство», что вполне справедливо и объяснимо. Во-первых, студенты объединяются не в классы, в группы. Во-вторых, вместо традиционных учителей здесь работают преподаватели (педагоги), старшие педагоги и пр.

За каждой группой (иногда за несколькими группами сразу) закрепляется ответственное лицо – куратор. В его качестве выступает рядовой преподаватель колледжа или вуза, который будет не только обучать подопечных грамоте в рамках его квалификации и научной области, но и заниматься их координацией, частично контролем.

В дословном переводе с латинского языку «куратор» означает «попечитель». Исходя из данного определения можно отметить миссию этого специалиста: присмотр, наблюдение и опека над поверенной ему группой студентов.

Обратите внимание, что куратор – это посредник между учащимися колледжа или вуза и непосредственно образовательным заведением, то есть это «проводник» в новую учебную и научную жизнь.

Куратор – это не надзиратель, который должен следить за каждый подопечным, контролировать его посещаемость и успеваемость. В общем контексте и по функционалу он больше соответствует тьютору, который помогает студенту освоиться в новом сообществе и успешно освоить выбранный профиль.

Притом «куратор» может фигурировать ка отдельная должность или быть неформальным статусом. В первом случае обязанности куратора документально и официально возлагаются на конкретное лицо, производятся некоторые доплаты за дополнительную работу (которая фактически накладывается на преподавательскую деятельность). Во втором случае кураторская деятельность будет выступать призванием или частью волонтерства, когда педагог посвящает часть своего свободного времени студентам, не претендуя на доплаты, компенсации и пр.

Таким образом, куратор – это преподаватель колледжа или вуза, который будет тесным образом взаимодействовать с поверенной ему группой или потоком студентов. Их связь будет двоякой: в рамках учебного процесса, а также внеурочная деятельность, посредничество при решении различных вопросов и нюансов (возникающих у студентов).

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Основные функции куратора в учебном заведении

Освоение специальности – это не просто получение конкретного набора знаний и навыков в рамках отрасли или науки. Обучение в колледже или вузе тесным образом соприкасается со всесторонним саморазвитием, самосовершенствованием. Именно с работой указанных качеств сталкивается куратор учебной группы.

|

Специфика работы куратора |

|

|

Преподаватель в колледже/вузе |

Наставник |

| Непосредственно участвует в учебном процессе: преподает у студентов, имеет доступ к учебным материалам | Консультирует подопечных по все возникающим вопросам |

| Работает непосредственно в том заведении, где ему поверена группа студентов | Содействует оптимальному урегулированию вопросов и проблем |

| Уполномочен контролировать посещаемость занятий | Взаимодействует с различными структурами учебного заведения: от педагогов до администрации |

| Уполномочен контролировать успеваемость студентов | Делится личным опытом и мнением с подопечными при решении проблем |

| Информирует подопечных о важных событиях и мероприятиях | Обладает лидерскими качествами, определенным авторитетом или репутацией в вузе среди коллег и студентов |

| Разъясняет правила учебного заведения, права и обязанности сторон | Радеет за благополучие подопечных лиц без требования дополнительных наград, финансовых поощрений и пр. |

| Является связующим звеном между студентами и образовательным учреждением | Сопереживает подопечным и стремится помочь им всеми легальными способами, выделяя личное время на подобные моменты и вопросы |

| Взаимодействует с родителями или официальными опекунами поверенных лиц | |

| Получает плату за выполнение данной обязанности |

Среди ключевых функций студенческого куратора можно выделить следующие:

- Административная, которая предполагает регулирование внутригрупповой активности и контроль над жизнью студенческого коллектива: избрание старосты, организация внеурочной деятельности группы (посещение массовых мероприятий, освещение секций при учебном заведении и пр.), анализ и частичный контроль за посещаемостью и успеваемостью поверенных студентов. Данная функция явно выражается и преобладает в отношении первокурсников.

- Организаторская или управленческая. Данная работа заключается в формировании четкого плана действий с учетом специфики ситуации. Куратор группы помогает учащимся колледжа или вуза грамотно и интересно организовать досуг, привлечь их к общественной и внутривузовской деятельности, научной, творческой или спортивной работе и пр. Он может организовать самостоятельное мероприятие или оповестить подопечных о намечающемся событии: посвящение в студенты, субботник, культпоход, универсиада или соревнования, олимпиады, научные конференции и пр. Притом в задачи куратора водит не просто оповещение, но и мотивация учащихся к участию в них;

- Информационная. Реализация данной функции состоит в оперативном оповещении студентов относительно важных событий, правил и иных канонов, непосредственно затрагивающих их судьбу: собрание старост, ликвидация академической задолженности, внеурочные мероприятия, выполнение обязательных проектов (курсовых и пр.);

- Коммуникационная. Это действие демонстрирует явную связь куратора, студента и учебного заведения. Оно проявляется в том, что куратор помогает подопечным в решении возникающих вопросов и проблем: дает дельный совет, беседует с деканатом о поощрении или наказании учащегося, отстаивает интересы подопечных в спорных ситуациях и пр. Именно реализация коммуникационной функции подчеркивает навыки миротворца в лице куратора;

- Лидерская. Куратор – это не просто наставник или проводник, а самый настоящий лидер, который собственным примером и действиями показывает поверенным новый «мир». Данная функция проявляется прежде всего в следующих действиях: создание условий для более легкой адаптации новичков, воссоздание психологического климата в коллективе, регулирование отношений в группе и оперативное урегулирование проблем и вопросов и пр.

- Воспитательная. Это, пожалуй, основная функция куратора учебной группы, которая состоит в оказании психологической и педагогической поддержки студентов, прививании им правил культуры и этики, взаимовыручки, самостоятельности и ответственности.

Указанные полномочия – не единственные, но считаются наиболее важными, основными. Полноценное и ответственное выполнение ключевых функций куратор предполагает реализацию таких действий, как:

- Выработка у студентов навыков качеств, связанных с саморазвитием, самообразованием, самодисциплиной;

- Развитие командного духа среди студентов, коллективизм и взаимовыручка;

- Развитие гражданской позиции и порождение активности в учебе, внеурочной деятельности и пр.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что деятельность куратора состоит в установлении прочного и доверительного контакта с подопечными учащимися, оказании всесторонней поддержке им (от учебной до психологической, нравственной и культурной, педагогической и пр.).

Специфика работы куратора студенческой группы

Работа куратора отчасти носит двоякий характер. С одной стороны, это рядовой преподаватель или сотрудник учебного заведения, а с другой – надежный наставник и друг студентов, готовый прийти им на выручку (в легальных и разумных пределах)в любой момент.

Куратор – это не просто преподаватель, который курирует первокурсников. Куратор взаимодействует с поверенной ему группой вплоть до ее выпуска. Притом на каждом этапе становления студентов (как профессионального, так и личностного) работа наставника будет отличаться.

|

Особенности работы куратора в колледже или вузе (основные действия, полномочия) |

|

|

1-2 курс |

Старшекурсники |

| Содействие в адаптации | Содействие в прохождении преддипломной практики |

| Разъяснение общих правил | Содействие в выполнении ВКР |

| Освещение внеурочной деятельности | Наставничество или консультации по вопросам выполнения письменных проектов и их защиты |

| Контроль и надзор за посещаемостью и успеваемостью, академической задолженностью | Привлечение к научно-исследовательской деятельности |

| Консультирование и контроль за ходом ВКР и аттестации |

Его действия в отношении с новичками, студентам первого курса выглядят следующим образом:

- Знакомство с подопечными в рамках учебного и внеурочного процессов с целью определения сильных и слабых сторон творческих наклонностей, интересов, особенностей в поведении и характере и пр.;

- Освещение новоиспеченным учащимся сведений об учебном учреждении с акцентом на достоинства, историю развития и традиции учреждения, внутренние порядки и пр.;

- Освещение ключевых направлений университета, факультета, возможностями дополнительного развития и пр.;

- Взаимодействие со студенчеством через Профсоюз, студенческие клубы и отряды, студенческим самоуправлением, старостами, личная беседа с подопечным и пр.;

- Акцент на адаптацию первокурсников с учетом общих правил и особенностей каждого подопечного (по мере из распознавания) с целью облегчения «перестройки»;

- Освещение общих и ключевых правил вуза с акцентом на ответственность студента: за каждый свой поступок индивид отвечает самостоятельно, притом ответственность может быть различной.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Работа куратора с первокурсниками непростая. Чтобы предельно облегчить их адаптацию и обучение на первых порах он старается разъяснить им все нюансы. Привлечь внимание к дополнительной деятельности (отмечая возможности учебы и дополнительного развития параллельно), акцент на профориентации и помощи студенту (в этом и проявляется наставничество – дать дельный совет в нужный момент, помочь студенту осознать важность или ценность действий или последствий и пр.).

Миссия работы куратора с первокурсниками состоит в развитии дружелюбной группы, а также раскрытии индивидуальных способностей и возможностей каждого из подопечных лиц, созданию благоприятных условий для развития.

Деятельность куратора с группами старших курсов убудет отличаться. Здесь ему предстоит сакцентировать внимание на профессиональном и научно становлении, самостоятельности и ответственности учащихся, расширении мотивационных действий для саморазвития студентов. В данном случае куратор не просто контролирует деятельность студентов, но и содействует их сугубо профессиональному и научному развитию, привлекая к научным конференциям, исследованиям, практике и давая соответствующие рекомендации.

Куратор учебных групп на старших курсах содействуют поиску места для прохождения преддипломной практики, помогает студенту выбрать тему ВКР (с учетом его текущего уровня подготовки, успеваемости опыта и навыков), рекомендации по защите проекта и советы по дальнейшему трудоустройству (не исключено содействие и продвижение «подопечного»).

Таким образом, деятельность куратора с течением времени «ростом» студентов меняется. Если на начальных порах она носит психолого-педагогический характер, контрольно-надзорный вид, то к старшим курсам он переход на фланг дружелюбия, наставничества и взаимовыручки.

Качества высококвалифицированного и грамотного куратора учебных групп

Чтобы стать куратором в студенческих кругах, недостаточно иметь за плечами педагогического образования или минимального опыта в соответствующей должности.

Куратор – это прежде всего признание, то есть работа, не требующая взамен ни благодарности, ни финансового или иного поощрения.

Можно выделить две категории качеств для становления квалифицированного добросовестного куратора студенческого коллектива. Первая – формальная достаточная для закрепления в должности куратора педагога. Вторая – дополнительные (неформальные) качества, подчеркивающие отношение индивида к выбранному направлению.

К первой категории критериев относят:

- Наличие высшего профессионального образования в сфере педагогики и психологии;

- Опыт работы в должности преподавателя (в среднем от 3-5 лет);

- Опыт работы в качестве консультанта или куратора проектов;

- Активная исследовательская деятельность педагога или стремление у ученой степени (обучение в аспирантуре, соискательство, публикационная активность и пр.);

- Сугубо положительная репутация в трудовом коллективе и учебном заведении в целом;

- Управленческие качества: навыки организатора, умение распределять обязанности или задания между учащимися с учетом их посильности и пр.;

К неформальным качествам куратора относят:

- Дружелюбие и общительность, умение находить контакт или общий язык с любым студентом и подростком;

- Навыки переговоров и умение находить компромисс, выход из сложных ситуаций с минимальны ущербом для каждой и сторон;

- Коммуникабельность и стрессоустойчивость (согласитесь, что это очень важные навыки при работе с людьми);

- Целеустремленность и результативность;

- Законопослушность, предполагающая следование только за справедливостью и оказание посильной помощи пострадавшему (или виновному) лицу. Куратор не должен выполнять работы за студентов или содействовать коррупции, его миссия — указать на ошибки и дать дельный совет подопечному по решению соответствующих неурядиц.

Таким образом, куратор – это не просто работник колледжа или вуза, проводник между студентами и внутривузовскими порядками. Данная личность представляет особую неординарную кандидатуру, сочетающую в себе формальные и личностные качества с акцентом на помощь студенту в учебной и саморазвивающейся деятельности.

Куратор и студенты: дружба или вражда?

Конечно, куратор группы не обязан следить за каждым студентом в отдельности, но при наличии проблем в сугубо учебной (внутривузовской) плоскости он обязан помочь ему. Притом эта помощь – не медвежья услуга, предполагающая выполнение заданий вместо учащегося. Миссия куратора – координировать действия учащегося с целью исправления сложившейся ситуации и ликвидации возникших проблем.

Ответ на поставленный вопрос налицо: дружба явно лучше вражды.

Чем полезен куратор для студента:

- Куратор может побеседовать с преподавателями, по предметам которых у подопечного возникли проблемы, академическая задолженность. В данном случае речь идёт не о ликвидации «хвоста» по балту, а об отсрочке или более лояльном подходе (если успеваемость студента удовлетворительная, то ему будет достаточно иметь за плечами отметку соответствующего уровня);

- Куратор может дать дельный совет по подготовке к экзамену или пересдаче, отметив требования и специфический подход педагога к оценке знаний, его требовательность. Принципиальность и пр. Согласитесь, предупрежден – значит вооружен. Если преподаватель принимает экзамен спустив рукава, подготовка может быть поверхностной, но при тотальном опросе – избежать дополнительных вопросов, заданий, дискуссий невозможно и лучше быть готовым ко всему;

- Куратор может присутствовать на защите подопечного и с помощью «невидимой руки» чистой психологии воздействовать на коечный результат, предоставив характеристику и общую успеваемость подопечного. Согласитесь, порой мнение со стороны или умелый психологический ход способен в корне изменить ситуацию и помочь утопающему выбраться из непростой ситуации;

- Куратор может поделиться личным опытом и точкой зрения в отношении сложившейся ситуации, описать подопечному реальные перспективы и последствия и попытаться облегчить его участь;

- И пр.

Вражда с куратором к добру точно не приведет. Несмотря на его миссию, напряжённые отношения могут сыграть злую шутку:

- Куратор может попросту не предпринимать никаких действий и попыток в отношении страдающего поверенного, отмечая его вину в текущем положении;

- Куратор не заинтересован в разрешении проблем и нюансов из-за личной неприязни. Как гласит народная мудрость, насильно мил не будешь;

- Куратор – обычный человек. Поэтому ему не чужды симпатии и антипатии. Он может как улучшить, так и подпортить текущее положение дел в отношении учащегося. В его силах содействовать получению дополнительных поощрений или вовсе лишить его стипендии и иных привилегий и т.д.

Ответ на поставленный вопрос однозначен: дружба гораздо лучше войны. Но отношения наставника и студента зависят от каждого и них, их целей и пр.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Какие бывают кураторы?

Важно отметить, что кураторская деятельность процветает не только в образовательной среде – в колледжах и вузах. Данное направление успешно процветает и в иных сферах.

На практике выделяют следующие виды кураторов:

- Куратор учебных групп, которые могут действовать, как в студенческих рядах, так и центрах дополнительного образования. Так или иначе этот вид наставничества процветает в образовательной нише;

- Куратор проектов. Данный вид наставничества действует и в колледжах/вузах (когда за студентами закрепляется научный руководитель, курирующий ход и качество подготовки письменного исследования – курсовой работы, отчета по практике ВКР, научной статьи и пр.). Также куратор проектов существует в управленческой среде среди менеджеров, занимающийся развитием компании и развитием новых направлений деятельности.

Куратор проекта взаимодействует с исполнителем, заказчиком, инвесторами и прочими заинтересованными сторонами;

- Цифровой куратор. Данный вид деятельности – один из новейших. Под данной категорией понимают педагогов и наставников, которые помогают людям освоить современные технологии, новые направления деятельности. Цифровой куратор может действовать очно. А также посредством онлайн-контакта. Его миссия – разъяснить новшества, помочь адаптироваться к ним подопечному.

Таким образом, куратор – это квалифицированный специалист, облегчающий адаптацию и постижение новых горизонтов посредством грамотной координации действий и личного опыта. В основе его деятельности лежат методы педагогики и психологии, законопослушности и дружелюбия.

Пояснительная записка

Новые ФГОС СПО определили ориентацию на формирование компетенций как на цель и результат образовательного процесса. В них компетенции представлены как способности применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной профессиональной области.

Умение учиться — это овладение основными видами действий: логическими, психологическими, специфическими. В настоящее время умение учиться как никогда востребовано в профессиональной школе. Считается, что умение учиться должно быть сформировано к окончанию основной общеобразовательной школы. Однако экспериментальными данными (международная программа оценки знаний и умений учащихся PIZA, публикация авторов, работающих в учреждениях НПО и СПО различных регионов России) этот тезис не подтверждается. Обучение в колледже отличается от обучения в школе, а потому необходима адаптация, то есть привыкание, приспособление к специфике обучения. Важнейшим социальным требованием к профессиональным образовательным учебным заведениям является ориентация образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы профессиональных знаний, но и на развитие его личности, познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Первый курс профессионального обучения является наиболее трудным, когда студент остро нуждается в поддержке. Это связано с тем, что в личности и характере первокурсника происходят серьезные изменения. С одной стороны он уже взрослый человек, а с другой, все-таки – вчерашний школьник, еще не совсем расставшийся с детством. И вот эта двойственность статуса накладывает отпечаток на характер и на многие поступки молодого человека.

Серьезным испытанием организма является переход к новой образовательной системе, а также информационная перегрузка студентов, возникающая при изучении многочисленных учебных дисциплин научный уровень и информационный объем которых все время возрастает. Это отражается на текущем функциональном состоянии организма и обуславливает значительное напряжение адаптационно-компенсаторных систем.

Адаптация студентов заслуживает особого внимания, так как образовательный процесс студентов характеризуется интенсивными умственными нагрузками, что создает определенные предпосылки к ухудшению состояния их физического и психического здоровья.

От успешности адаптации студента к образовательной среде во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста.

Глава 1. Теоретическое исследование адаптации студентов

1.1.Понятия адаптации в психологии

Адаптация – это не одномоментный процесс и на новом учебном месте продолжается в течение первого учебного года.

Адаптация – это процесс изменения характера связей, отношений студента к содержанию и организации учебного процесса.

1.2 Понятие и значение адаптации студентов первого курса

Целью педагогического процесса является формирование гармонично развитой личности, с мировоззренческими позициями и установками в отношении обучения и профессии, обеспечивающие способность и готовность выпускника к высоким достижениям для общества. Поэтому педагогическая деятельность основана на организации взаимодействия студентов и педагогов, т.е. на личностно-ориентированном обучении, при котором создаются оптимальные условия для развития способностей к самообразованию, самоопределению, самосовершенствованию, самореализации каждого студента. Именно поэтому огромное значение имеет процесс адаптации студентов.

Не секрет, что успешное начало обучения может помочь студенту в его дальнейшей учебе, позитивно повлиять на процесс построения отношений с преподавателями и товарищами по группе, сформировать стойкий интерес к будущей профессии и способствовать развитию профессионализма.

Начало обучения в новом учебном заведении всегда представляет для студентов определенную сложность: это начало нового этапа в жизни, изменился стиль жизни, новый незнакомый коллектив, более сложная система обучения, иные требования. Сам факт поступления в колледж укрепляет веру подростка в собственные силы и способности, появляется надежда на новую интересную жизнь. Процесс адаптации начинается уже с момента поступления. И с 1 сентября подросток вливается в новую жизнь и, что важно, в новый коллектив.

В адаптации условно выделяют 3 типа: физиологическую, социальную и биологическую. Состояние здоровья студентов определяется их адаптационными резервами в процессе обучения.

По уровню адаптации в зависимости от степени сформированности, развитости, устойчивости функционирования когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных связей обучающихся в образовательной среде колледжа классификация студентов подразделяется:

· неадаптированные (низкий уровень), характеризующиеся несформированностью связи хотя бы в одном из выделенных направлений и неустойчивостью функционирования связей;

· среднеадаптированные (средний уровень), для которых характерна сформированность всех типов связей при отсутствии их устойчивости или наличие хотя бы одной устойчивой связи, в то время как другие связи могут быть еще даже не сформированы;

· адаптированные (высокий уровень), отличающиеся сформированностью всех связей, и при этом хотя бы в одном направлении наблюдается устойчивое функционирование связи Эрдынеева К.Г., Попова Р.Э. Функциональная асимметрия мозга как условие адаптации студента к учебной деятельности // Успехи современного естествознания. — 2009. — № 1. — С. 64..

1.3. Проблема адаптации студентов первого курса

Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям колледжа представляет собой одну из важных общетеоретических проблем и до настоящего времени является традиционным предметом дискуссий, так как известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни — сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца сформировавшегося организма.

Выпускники школ с первых дней окунаются в совсем другую, не знакомую им жизнь. И для решения вопроса успешной адаптации вчерашних школьников в новых условиях необходимо выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год своего обучения.

Поступив в новое учебное заведение, молодой человек уже имеет некоторые сложившиеся установки, стереотипы, которые при начале обучения начинают изменяться, ломаться. Новая обстановка, новый коллектив, новые требования, часто — оторванность от родителей, неумение распорядиться «свободой», денежными средствами, коммуникативные проблемы и многое другое приводят к возникновению психологических проблем, проблем в обучении, общении с сокурсниками, преподавателями . Так, например, первокурсникам недостает навыков и умений, которые необходимы в колледже для успешного овладения программой. Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к успеху. Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к новым требованиям обучения. Отсюда зачастую возникают существенные различия в деятельности, и особенно в ее результатах, при обучении одного и того же человека в школе и колледже. Кроме того, слабая преемственность между средней и профессиональной школой, своеобразие методики и организации учебного процесса в колледже, большой объем информации, отсутствие навыков самостоятельной работы вызывают большое эмоциональное напряжение, что нередко приводит к разочарованию в выборе будущей профессии. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе, непонимание и, возможно, непринятие условий и требований колледжа.

Следовательно, в процессе адаптации студенты испытывают следующие основные трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом бывших учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределённость мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условиях в общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками и др.

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны в силу поиска способов взаимодействия в новых условиях, другие носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, недостатками воспитания в семье и школе.

Проявления трудностей адаптации первокурсников в колледже и способы их выявления

|

Трудности адаптации первокурсников в колледже |

Способы выявления трудностей адаптации первокурсников в колледже |

|

Недисциплинированность |

Анализ рапортов посещаемости групп Сбор сведений о посещаемости |

|

Неустойчивая и низкая успеваемость по учебным предметам |

Анализ отметок в межсессионный период учета знаний Сбор сведений об успеваемости у классных руководителей и ведущих преподавателей |

|

Конфликтность с сокурсниками и преподавателями |

Анализ ситуаций Беседа с классными руководителями и преподавателями Анкетирование групп первокурсников |

|

Наличие беспокойства, плохое самочувствие |

Анкетирование и психологическое тестирование студентов первых курсов Наблюдения в ходе занятий, на переменах, в условиях повседневной жизни колледжа Беседы с классными руководителями |

1.4. Причины и симптомы нарушения адаптации студентов первого курса

Причины и симптомы нарушения адаптации первокурсников

|

Формы адаптации первокурсников |

Нарушения адаптации |

Причины нарушений адаптации |

|

Формальная адаптация |

Опоздания на занятия, низкие оценки, в том числе в период межсессионного учета и за сессию, чувство психологического дискомфорта, повышенная тревожность |

· незнание правил, принятых в данном учебном заведении и требований предъявляемых к статусу студента; · неумение осуществлять психологическую саморегуляцию поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием повседневного контроля со стороны преподавателей; · низкая мотивация получения среднеспециального образования; · процесс налаживания быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в общежитие |

|

Общественная адаптация |

Чувство беспокойства, потерянности, одиночества, опустошенности, неудовлетворенности; частые конфликты в группе, между группами, между группой и классным руководителем, с преподавателями |

· переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива, где чувствовались взаимная помощь и моральная поддержка; · неумение устанавливать отношения в новом коллективе, с новыми людьми; · закрытость студента; · отсутствие совместной деятельности; · низкий уровень сплоченности студенческой группы |

|

Дидактическая адаптация |

Узкий кругозор, отказы отвечать на занятиях, частые списывания при самостоятельной работе, низкие текущие оценки, в том числе в период межсессионного учета и |

· неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая готовность к ней; · отсутствие навыков самостоятельной работы; · неумение конспектировать; · неумение работать со словарями с учебной и методической литературой; · недостаточный уровень развития учебных умений; · пробелы в базовых знаниях |

Глава 2. Процесс успешной адаптация студента-первокурсника

2.1 Факторы адаптации студентов младших курсов к обучению в колледже.

Степень социальной адаптации студентов в колледже определяет множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д.

В адаптации личности студента-первокурсника и соответственно учебной группы, в которую он входит, к новой для него социокультурной среде вуза выделяет следующие стадии:

· начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны вести себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы признать и принять систему ценностей новой среды вуза и стремятся придерживаться прежней системы ценностей;

· стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга;

· аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых ценностей индивида, группы новой социокультурной средой;

· ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, группы и среды

Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на различных уровнях его протекания, т. е. на уровнях межличностных отношений, индивидуального поведения, психофизиологической регуляции.

В условиях социально-психологической адаптации к новой образовательной среде студентам-первокурсникам приходится осмысливать свою новую социальную роль с помощью адаптационных механизмов. Адаптация продолжается от двух-трех недель до нескольких месяцев в зависимости от социальной зрелости студента.

Первокурснику предстоит адаптироваться:

· Во-первых, к учебному процессу, который во многом отличается от школьного. Между преподавателем и студентом возникает барьер из-за различия в методах обучения в общеобразовательной и профессиональной школах. Новая обстановка во многом обесценивает приобретенные в школе способы усвоения материала. Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей учебы в колледже, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой.

· Во-вторых, к новому коллективу. Определить «свое место под солнцем», завоевать авторитет и уважение однокурсников. Студент, поступивший в колледж, задает себе вопросы: что я могу, что не могу, как меня воспринимают однокурсники, лучше я или хуже других,

· В-третьих, на протяжении начальных курсов осознается призвание к избранной профессии, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.

· В-четвертых, к новым условиям жизни: самостоятельной организации учебы, быта, свободного времени.

· В -пятых, к новым отношениям с родителями, т.к. подросток становится постепенно независимой личностью.

2.2 Условия успешной адаптации студента-первокурсника

Одной из важнейших педагогических задач любого колледжа является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов.

Особую роль в адаптации первокурсников принадлежит классным руководителям, и это не случайно, так как эти преподаватели являются ведущими в новых образовательных условиях колледжа, кто оказывает посильную помощь первокурсникам в трудных ситуациях первых дней пребывания, координируя и организуя их деятельность и перемещение по колледжу.

Взаимодействие с группой предполагает и работу самих студентов над умением объединяться и согласовывать свои действия. Задача студенческой группы – не поиск усредненного варианта включения в новые виды общения и деятельности, а создание условий для общего оптимального взаимодействия и продуктивного контакта. При такой задаче классным руководителям требуется лишь содействовать естественному процессу развития группы, от которой в большей степени зависит успешность адаптации первокурсников.

Чтобы совершенствовать личность студента, классный руководитель должен быть профессионалом своего дела, быть коммуникабельным, иметь позитивное отношение к окружающей действительности, быть эрудированным и интересным человеком. Круг его обязанностей достаточно широк.

В связи с этим классному руководителю необходимо:

— знать особенности состояния здоровья студентов, бытовых и семейных условий их жизнедеятельности;

— постоянно участвовать в жизни группы, обеспечивая защищенность интересов каждого;

— работать над созданием благоприятной атмосферы в группе, формированием коллектива, коммуникативных компетенций у студентов;

— постараться создать условия для максимального развития личности каждого студента;

— приобщать студентов к участию в творческой деятельности учебного заведения;

— способствовать формированию у студентов позитивного отношения к окружающей действительности;

— оказывать помощь в вопросах, связанных с организацией учебной деятельности;

— организовать индивидуальную работу со студентами, у которых возникают проблемы с адаптацией, и с теми, кто стремится к более глубокому изучению учебных дисциплин. Сложность работы классного руководителя в профессиональном учебном заведении заключается в том, что студенты приходят уже сформировавшимися личностями и классный руководитель должен строить свою работу исходя из данного обстоятельства.

Характеризуя модель деятельности классного руководителя, следует остановиться на основных ее компонентах: целеполагании, мотивационном, ориентировочном, исполнительском и контрольно-оценочном. Все эти компоненты способствуют более успешной адаптации студентов первых курсов.

Целеполагание предполагает постановку целей деятельности классным руководителем. Как правило, можно выделить три группы целей:

— формирование благоприятных отношений между студентами и сплочение коллектива;

— формирование профессиональной компетентности и профессионально важных качеств студентов;

— формирование профессионально важных качеств преподавателя-классного руководителя. Классному руководителю нужно постоянно работать со студентами, интересоваться не только их учебой, но и душевным состоянием, есть дети, которые уже не могут найти взаимопонимание с учителями-предметниками, на что тоже нужно обратить особое внимание.

Адаптационный процесс необходимо рассматривать комплексно, на различных уровнях его протекания, т.е. на уровнях межличностных отношений, индивидуального поведения, психофизиологической регуляции.

Представляется важным на первое место среди целей деятельности классного руководителя поставить именно формирование благоприятных отношений и сплочение коллектива, потому что только в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи можно достичь самораскрытия каждого члена коллектива. Состояние дискомфорта и высокого нервно-психического напряжения мешает свободной реализации творческого потенциала личности и формированию важных личностных качеств.

Мною были определены следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать понятия адаптации.

2. Исследовать особенности адаптации студентов-первокурсников.

3. Выявить факторы, влияющие на адаптацию студентов-первокурсников.

4. Определить условия успешной адаптации студента-первокурсника.

Перед классным руководителем стоит сложная задача — сделать так, чтобы каждый студент чувствовал свою нужность, значимость в соответствии с реальными возможностями. Таким образом, при всем многообразии задач классного руководителя его главной целью является помочь студентам правильно организовать деятельность, найти свое место в жизни учебной группы и всего учебного заведения.

Ориентиры по выделенным целям:

|

Цель критерий |

Формирование благоприятных отношений между студентами и сплочение коллектива |

Формирование профессиональной компетентности и профессионально важных качеств студентов |

|

Выбор средств, способов и путей достижения целей |

Исследование (социометрия, взаимная товарищеская оценка, метод Фидлера, метод полярных профилей), выбор последовательности использования различных педагогических приемов и способов воздействия, активных форм работы (групповые дискуссии, деловые игры) |

Исследование особенностей студентов (методика Роджерса, Спилбергера — Ханина, «Успех», «Уровень притязаний», «Самооценка», «Профессиональные склонности»), выбор педагогических приемов |

|

Планирование действий |

Составление плана работы на семестр (год) |

Составление индивидуальной карты развития |

|

Выбор критериев оценки деятельности |

Повторное тестирование по выбранным методикам |

Карта наблюдения за изменениями в поведении студента |

|

Оценка времени |

Каждые два месяца |

Ежемесячное подведение итогов |

Примерный план классного руководителя

|

№ |

Вид деятельности |

Месяц |

|

1 |

Заочное знакомство с группой, составление списка, ознакомление с личными делами студентов |

август – сентябрь |

|

2 |

Участие в торжественном мероприятии «День знаний» |

сентябрь |

|

3 |

Знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в колледже, основными внутренними локальными актами (Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка колледжа, Правилами проживания в общежитии, учебным планом специальности и др.), информирование студентов о новых локальных актах (приказах, распоряжениях), раздача информационных материалов |

сентябрь – июнь |

|

4 |

Контроль посещаемости занятий, текущей и семестровой успеваемости студентов группы, анализ причин отставания отдельных студентов и содействие устранению этих причин |

сентябрь – июнь |

|

5 |

Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, проживающих в общежитии |

сентябрь – июнь |

|

6 |

Знакомство в группе (или вечер знакомств) |

сентябрь |

|

7 |

Выборы актива группы |

сентябрь |

|

8 |

Встречи со студентами во внеучебное время («Час классного руководителя),обсуждение проблем студенческой молодежи |

сентябрь – июнь |

|

9 |

Обсуждение итогов аттестаций |

октябрь – июнь |

|

10 |

Работа с родителями студентов (письменное информирование родителей отстающих студентов) |

ноябрь – июнь |

|

11 |

Организация участия студентов группы в научных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях различного уровня |

сентябрь – июнь |

|

12 |

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни и предупреждению девиантного поведения среди студентов |

октябрь – ноябрь март – апрель |

|

13 |

Проведение внутригрупповых мероприятий: соревнований, вечеров, праздничных дат, посещение театров и т.п. |

сентябрь – июнь |

В работе классного руководителя в течение первого адаптационного года организуются и проводятся мероприятия, различные по форме и содержанию. В соответствии с формой работы, проводимые мероприятия можно разделить на 2 группы: мероприятия внутри группы

и мероприятия вне группы.

1.Мероприятия внутри группы включают в себя:

— работа с родителями;

— классные часы;

— организация внеклассных мероприятий;

2.Мероприятия вне группы включают в себя:

— сотрудничество, совместная деятельность классного руководителя с зам. директора по ВР, психологом;

— участие в мероприятиях колледжа.

Для более мягкого перехода к стандартному образовательному процессу в Черемховском педагогическом колледже является традиционным применение мероприятий в рамках адаптационной недели.

В первый день студенты встретились с директором колледжа Людмилой Сергеевной Жгун, заместителем директора по учебной работе Оксаной Николаевной Мащенко, заместителем директора по воспитательной работе Александром Анатольевичем Уваровым, заведующими отделениями ознакомили студентов с Уставом колледжа: с их правами и обязанностями, Положением о стипендиальном обеспечении, были раскрыты особенности студенческой жизни, библиотекарь Лидия Алексеевна Рудова озвучила правила пользования библиотекой.

Тематический час для студентов 1 курса «История коллежа в его датах, людях и традициях».

Познавательный non—stop. Маршрутная игра и знакомство с Колледжем. В этот день первокурсники познакомились со всеми структурными подразделениями Колледжа, которые помогают сделать обучение и жизнь в Колледже интересной и полезной. У группы был свой маршрут по станциям: библиотека, спортзал, учебная часть и т. д.

Экскурсия для студентов в музей колледжа.

Во второй день «День Здоровья». На стадионе «Шахтёр» первокурсники демонстрировали все свои спортивные качества, а также смекалку и командный дух. В спортивных соревнованиях определилась самая спортивная группа.

В третий день Пешая экскурсия по городу «Исторические вехи г. Черемхово».

В чётвёртый день— было проведено внеклассное мероприятия в виде ролевой игры «Давайте познакомимся», целью которой было знакомство студентов в новом коллективе; сплотить команду, коллектив; научить ребят психологической совместимости, выявление лидеров в группе.

По результатам каждого дня выпускаются информационные бюллетени.

По окончании прохождения курса «СМЕНА-АДАПТИВ» выявляются самые активные студенты в группе первокурсников. Самым активным студентам первого курса вручаются грамоты и подарки.

В рамках реализации программы по адаптации первокурсников в сентябре был проведен социологический опрос по выявлению соцдемографических данных студентов. Так, опросом было охвачено 25 студентов. Из результатов опроса сделаны следующие выводы: очень радует то, что из всех поступивших в наш колледж, по собственному желанию поступило 81% учащихся и только 19% учащихся по настоянию родителей. Радует и то, что о нашем колледже дети узнают от ребят, которые учатся здесь, это говорит о том, что нашим студентам нравится учиться в педагогическом колледже, и они говорят о нас своим сверстникам и товарищам.

Проведенное анкетирование студентов первого курса показало, что 41% первокурсников помогли адаптироваться к новым условиям обучения в первую очередь собственные черты характера и способности, такие, например, как общительность, доброжелательность, чувство юмора. Одна треть опрошенных студентов считают, что освоиться в новых условиях им помогли товарищи по группе. В единичных анкетах было отмечено, что в адаптационный период студенты рассчитывают на поддержку преподавателей.

Из проведенной работы можно сделать следующие выводы: что с ребятами, поступившими в колледж можно работать, среди них есть позитивные, на которых следует обратить особое внимание для вовлечения их в активную жизнь колледжа, дети трудолюбивые, но есть и ребята, которые требуют особого внимания со стороны классного руководителя.

Но для того чтобы адаптация студентов проходила более быстро и безболезненно, важна тесная связь классного руководителя и родителей и по этому уже в сентябре было проведено родительское собрание — «Адаптация студентов», индивидуальные встречи классного руководителя, психолога и зам. директора по ВР с родителями;

— тематические классные часы для студентов-первокурсников «День рождения группы!», «Адаптация и сплочения», «Слагаемые имиджа студента», «Права и обязанности студента».

В рамках реализации программы по адаптации, в общежитии колледжа воспитателями была проведена встреча со студентами-первокурсниками на тему: «Здравствуйте, это МЫ!», направленная на установление контакта со студентами, создание доверительной атмосферы, достижение взаимопонимания для дальнейшего сотрудничества. В мероприятии приняли участие 23 студента. Началом мероприятия послужила игра-упражнение «Имя-качество», которая была направлена на знакомство, внимание к личности другого человека и осознание проявлений своей личности. Также был проведен письменный опрос по проблеме удовлетворенности условиями жизни в общежитии. Встреча прошла в форме диспута, все участники обсуждали проблему и вносили свои предложения. Итогом стал завершающий обмен впечатлениями, студентам было предложено выбрать интересующие темы для дальнейших встреч.

В течение всего учебного года классным руководителем проводится индивидуальная и групповая психодиагностическая, консультативная, психопрофилактическая работы, тренинги межличностного общения, эмоционального сплочения членов группы «Я+ТЫ=МЫ»

Заключение

Адаптация студентов к обучению в колледже — это системный, двусторонний, поэтапный процесс активного приспособления обучающегося к условиям образовательной среды, выражающийся в формировании и развитии когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных связей. Эти связи характеризуют субъектные отношения студента к основным видам его деятельности в образовательной среде колледжа. При этом процесс адаптации носит интерактивный характер: образовательная среда колледжа воздействует на обучающегося, а обучающийся активно воздействует на среду, определенным образом преобразуя ее. Выделение связей разного типа помогает глубже понять суть явления, но при этом адаптация протекает системно, как единый процесс. Процесс адаптации имеет временную динамику, его этапы связаны с изменениями, происходящими как в характере учебно-познавательной деятельности, так и на уровне личностных свойств.

Механизмы адаптации, обеспечивающие успешное вхождение студента в образовательную среду, заключаются в педагогическом сопровождении, когда в процессе адаптации, с одной стороны, создаются условия для усвоения обучающимися норм и способов учебно-познавательной деятельности, с другой — осуществляется изменение, преобразование образовательной среды в соответствии с потребностями, возможностями, личностными особенностями студента. Механизмы действуют на разных уровнях, таких как когнитивный, мотивационно-волевой, социально-коммуникативный, обеспечивая формирование и развитие связей соответствующего типа. Педагогическое сопровождение организуется с позиций личностно-ориентированного подхода и развивающего обучения, что позволяет преодолеть образовательные и социально-коммуникативные проблемы сложных по составу (с точки зрения адаптации) групп студентов и обеспечить необратимость процесса адаптации.

Ведущая роль в процессе адаптации отводится учебной деятельности (в отличие от сложившихся представлений о возможности адаптации первокурсников путем широкого вовлечения их во внеучебную деятельность). Формирование общеучебных умений и навыков, развитие креативных, дивергентных, логических качеств мышления осуществляется в процессе изучения базовых дисциплин.

В результате работы сложился коллектив группы, ориентированный на обучение и активную внеурочную деятельность.

Список литературы:

1. Л.В.Кудашева «Роль куратора в формировании студенческого коллектива» // СПО (приложение), 2012. №1. С.152-155.

2. Е.П.Милойчикова «Об аспектах работы куратора учебного заведения среднего профессионального образования» // СПО (приложение), 2012. №3. С.83-86.

3. Н.И.Чуева «Проблема становления субъективности первокурсника в процессе социально – профессиональной адаптации» // СПО (приложение), 2012. №2.- С.118-126.

4. Н.И.Петрова «Уровень самоактуализации студентов и их социально-психологическая адаптация» // Психологический журнал. 2003. №3. – С.116-120.

5. Е.Соловцова «Адаптация при обучении профессии» // Народное образование. 2004. №9.- С.202-207.

6. И.А.Зимняя «Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

7. Т.П.Царапина, Т.А.Ульрих, И.В.Никулина «Эффективная организация кураторской деятельности», Изд-во Пермского гос. тех. ун-та, 2010.-147с.

- Методическая разработка

на тему: «Роль классного руководителя в адаптации первокурсника»

Содержание.

1. Введение. 3

2. Роль классного руководителя в адаптации первокурсника. 5

3. Адаптация студентов 1 курса к условиям обучения в ГОУ СПО «СМТТ». 13

4. Заключение. 16

5. Литература. 17

6. Приложение.

- Результаты социологического обследования студентов группы 1АВТ

- Методика проведения тренинга общения.

Введение.

Постоянно изменяющаяся социальная ситуация в нашей стране и во всем мире, наметившийся переход от техногенной к антропогенной цивилизации требует от общества нового взгляда на проблему включения человека в социальную целостность, структуру общества, на процесс подготовки специалистов высокого класса в различных областях человеческой деятельности. Наиболее активная часть этого процесса приходится на период обучения человека в среднеспециальном или высшем учебном заведении.

По утверждению Б.Г.Ананьева, студенческий возраст является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека. Именно на этом жизненном этапе, при наличии определенных благоприятных условий, происходит актуализация, систематизация, концентрация развития различных сторон личности, усвоение социальных ценностей, норм, установок, образцов поведения, расширение социальных связей.

В начальный период обучения студенты сталкиваются с новыми для них условиями: социально-педагогическими, психолого-педагогическими, дидактическими. Процесс, в ходе которого происходит переоценка прежних стереотипов и формирование новых, а также вхождение в новую социальную роль студента, в психолого-педагогической литературе называется процессом адаптации. Он сопровождается активностью субъекта адаптации, порождающей определенные изменения личности.

Особую значимость имеет процесс адаптации студентов первого курса. В этот период студенты испытывают особые трудности, порождаемые позицией свободы в связи с новой социальной ролью и недостаточно развитым самоуправлением; столкновением субъектного опыта и общественных норм.

Именно положительный опыт вхождения в новую социальную среду, приобретенный ими в данный период, способствует преодолению этих трудностей и успешной ориентации в быстро изменяющемся социуме.

Таким образом, процесс адаптации первокурсников требует от всех участников образовательного процесса особого внимания и изучения, поиска различных условий, способствующих успешной адаптации первокурсников.

- Предметно цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин работает над проблемой создания условий для адаптации студентов к новым образовательным условиям, поэтому данную методическую работу я посвятила этой же проблеме. Она содержит теоретическую и практическую части и приложение.

- Цель методической работы: выявить роль классного руководителя в адаптации первокурсника.

Цель работы раскрывается через решение следующих задач

– рассмотреть виды деятельности классного руководителя в адаптации первокурсников;

– разработать методические рекомендации для классных руководителей групп 1 курса;

– обобщить свой опыт работы поданной проблеме.

Методическая работа может быть использована классными руководителями первокурсников техникумов и колледжей в своей работе.

Роль классного руководителя в адаптации первокурсника.

Современная ситуация смены парадигмы образования, подходов к обучению характеризуется изменением социальной ситуации в стране и сменой ценностных ориентиров нового поколения молодежи; необходимостью формирования специалистов более высокого уровня развития, готовых быстро, качественно и творчески реагировать на происходящие изменения в различных сферах человеческой деятельности и другие

К настоящему времени проведено и проводится довольно большое количество различных исследований, тем или иным образом связанных с различными сторонами проблемы адаптации, как студентов, так и школьников различных возрастов к новым условиям.

Работы Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.А.Рубинштейна, А.А.Ухтомского научно обосновывают проблему адаптации как общебиологических и психологических свойств живых организмов.

Восхождение взрослого к ценностям детства и юношества, возрастные особенности становления ценностного мира учащихся рассматриваются в трудах Т.К.Ахаян, И.С.Батраковой, В.П.Бездухова, М.Г.Казакиной, А.В.Кирьяковой, Т.Н.Мальковской, Р.Р.Насретдиновой, А.П.Тряпицыной, В.А.Ядова и других.

Психологические аспекты адаптации в своих работах рассматривали Б. Н. Алмазов, И.В.Дубровина, А.И.Захарова, И.С.Кон, Н.А.Менчинская, А.В.Петровский и другие.

Адаптацию детей к требованиям социальной среды изучали А.С.Белкин, М.К.Кваркин, СЕ.Матушкин, С.В.Сальцева, А.Т.Станин, Ю.И.Юричка и другие.

Перед классным руководителем в начале учебного года ставятся следующие задачи:

— изучение ребенка (отношений в семье, группе)

— оказание помощи попавшему в беду ребенку;

— исследование проблем социального воспитания в различных социальных сферах;

— организация деятельности ребенка на основе самовоспитания, самообучения, самостоятельной организации своей жизни и поступков

Основными направлениями работы были:

1.Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости).

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, распространения наркотиков, правовой всеобуч, организация мероприятий на сплочение коллектива).

1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости, успеваемости).

Главные задачи данной работы: — отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения учащихся;- создание банка данных «трудных» детей и детей с девиантным поведением; систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами психической и социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, не адекватном нормам и требованиям ближайшего окружения.

Одной из задач, которую решает классный руководитель, является создание условий для психолого-педагогической поддержки подростков, в том числе с девиантным поведением, а также имеющих аномалии в психическом развитии.

Работа с трудными детьми ведется планомерно и систематически. В начале учебного года в группе собираются сведения о детях с девиантным поведением и детях «группы риска», на основе анализа этого материала составляется перспективный план работы. Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных уровнях:

— индивидуальные беседы со студентами, беседы со студентами в присутствии родителей;

— беседы с родителями;

— психологические тренинги;

— классные часы;

— родительские собрания;

— профилактическая работа совместно с инспектором КДН;

Для достижения цели я применяю специальные методики:

— изучение мотивационной среды;

— социометрический опрос;

— изучение потребностей и интересов;

— составление карты наблюдений

— изучение состояния тревожности;

— диагностика социально-психологической адаптации;

— изучение склонности к отклоняющемуся и агрессивному поведению.

В сентябре классные руководители составили социальную карту группы. Студентов и семей, находящихся в социально опасном положении» ставят на внутритехникумовскийй учет:

1. Обучающиеся:- не посещающие или систематически пропускающие без уважительных причин учебные занятия;

— занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;

— совершившие противоправные действия и неоднократно нарушившие устав техникума и Правила поведения студентов;

— неуспевающие;

— склонные к употреблению наркотических средств или психотропных веществ;

— причисляющих себя к неформальным объединениям и организациям антиобщественной направленности;

— состоящие на учете в ОПДН и КДН.

Постановка на учет осуществляется по представлению классного руководителя на основании решения Совета профилактики. В представлении указываются причины постановки обучающегося и его характеристика. На каждого обучающегося классным руководителем:

— заводится карточка учета студента;

— ведется карта индивидуального психолого-педагогического сопровождения.

2. Семьи, в которых родители:- не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей;- злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками;- отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних, вовлекают их в противоправные действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, распространению и употреблению наркотиков, спиртных напитков и т.д.);

— допускают в отношении своих детей жестокое обращение и насилие. Постановка семьи на внутритехникумовский учет осуществляется решением Совета профилактики техникума на основании представления классного руководителя. При необходимости к представлению приобщается информация совместно из ОВД, социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, КДН. В представлении обуславливаются причины постановки и акт обследования материально-жилищных условий. На каждую семью классным руководителем заводится карточка учета семьи. Классный руководитель совместно со специалистами и педагогами школы, социальной защиты населения, органов опеки и попечительства составляется план индивидуальной профилактической работы со студентом, ведет карту индивидуальной профилактической работы и психолого-педагогического сопровождения семьи. На внутришкольном контроле состоят 12 учащиеся:

Классный руководитель должен разъяснять преподавателям и родителям истинные причины трудностей в учебе и нарушения поведения. Важность этого определяется тем, что часто стойкие формы неуспеваемости развиваются как вторичные нарушения, вследствие неверной интерпретации учителями их индивидуально психологических свойств. Характер проблем и определяет направленность мер социально-педагогической помощи и поддержки:

— разрешение конфликтной ситуации;

— оптимизация воспитательных мер со стороны педагогов, родителей;

— восполнение выявленных пробелов в знаниях и способах их применения;

— психологическая и педагогическая работа по формированию адекватной оценки;

— преодоление отставания в психическом развитии;

— прояснение искаженных представлений о себе, об окружающих, о собственных жизненных целях.

2. Внеаудиторная.

В целях организации досуга «трудных» детей проводилась работа по:

— выявлению интересов и наклонностей детей;

— привлечению подростков в кружки и секции.

Отслеживание внеурочной деятельности ведется постоянно. По итогам года некоторые студенты, достигшие определенных результатов, были сняты с внутритехникумовского контроля.

Организация культурного досуга и отдыха подростков – это своеобразная педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, важный фактор социализации детей.

Большую социализирующую роль играют предметные кружки, к которых студенты занимаются по желанию. Цели работы кружков:

— формирование личности высокой общечеловеческой культуры;

— удовлетворение социальных и культурных потребностей студентов.

При работе с семьей ставились следующие задачи:

— сбор и накопление информации о многодетных и социально незащищенных семьях;

— оказание помощи в оформлении документов на получение пособий детей из многодетных семей;

— помощь в преодолении негативных явлений в семье.

Для выявления и оказания своевременной помощи детям из социально незащищенных семей на начало года были разработаны критерии социального паспорта класса. С каждым годом увеличивается количество студентов из неполных семей. В группе 1АВТ таких семей 7.

Задачи классного руководителя

1. Формирование у студентов:

• представлений об умениях, навыках обучения в техникуме;

• навыков взаимодействия с другими людьми на основе самоприятия, самораскрытия и принятия других;

• адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, развитие навыка уверенного поведения;

• представления о себе как о человеке с большими возможностями развития.

2. Ознакомление студентов:

• с системой самоорганизации для оптимального выполнения домашних заданий и других учебных требований;

• с разными формами коммуникации;

• с нормами и правилами поведения в техникуме.

3. Создание условий для:

• снижения тревожности;

• выполнения упражнений в игровой форме, проведения дискуссий;

• развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, адекватно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других;

• выработки на основе собственного опыта норм поведения и общения.

Методы работы

На занятиях используются: диалоги, рисунок, рассказ, ролевые игры, групповая дискуссия, групповая беседа. В минимальной степени присутствуют психодиагностические задания.

Эффективность занятий заключается в развитии творческого потенциала подростков, в приобретении ими навыков анализа своих чувств, проблем, отношений, событий; в формировании умения приобретать знания.

Цель: Создание психологических условий, необходимых для полноценного формирования личности студента.

Задачи:

диагностика личностных способностей студентов и преподавателей,

оказание помощи студентам в профессиональном определении,

предупреждение возможных осложнений в учебной и психологической адаптации,

психологическая помощь в решении проблемных ситуаций.

Для каждого первокурсника поступление в техникум сопровождается стрессовыми ситуациями. Прохождение вступительных испытаний, смена привычной обстановки, режима и ритма жизни – все это оказывает влияние на психофизическое состояние подростков. Для того чтобы помочь начинающим студентам легче преодолеть дискомфорт, вызванный изменениям в их жизни, приспособиться к новым условиям обучения, в учебных заведениях проводят адаптивные мероприятия.

В этом учебном году, изучив опыт проведения мероприятий по адаптации студентов в России, проанализировав и преломив этот опыт к образовательному процессу, проводимому в нашем техникуме, предметно- цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин внесла ряд предложений по проведению адаптивных мероприятий.

В первый день адаптации, первого сентября, после торжественной линейки, проводились часы общения, в ходе которых первокурсники были вовлечены в тренинги и деловые игры, направленные на знакомство, сплочение коллектива и формирование положительного микроклимата внутри группы. Помимо этого деловые игры носили направленность по выявлению лидерских качеств у студентов, что способствовало объективному выбору и формированию актива группы.

Во второй день адаптации проходили знакомства со всеми службами техникума. Студенты были ознакомлены со структурой образовательного процесса, основными правилами обучения и поведения, деятельностью органами студенческого самоуправления, спортивных секций и предметных кружков.

Первые дни адаптации проходили с привлечением студентов-первокурсников к образовательному процессу. Это позволило им более подробно ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими их деятельность во время учебы, а проведенные классными руководителями экскурсии по техникуму – ориентироваться в новом для них учебном заведении.

Для успешной адаптации первокурсников были разработаны информационные пособия « Памятка первокурсника!». В данном пособии содержится информация и полезные советы как лучше учиться, успешно пройти промежуточную аттестацию, а также фиксировать свой учебный прогресс и достижения во внеучебной деятельности.

Еще до поступления студентов в техникум мной была подготовлена методика тестирования первокурсников. Данное тестирование позволило в начале учебного года классным руководителям вновь набранных групп получить информацию о психологических особенностях первокурсников. Результаты тестирования являются полезными не только классным руководителям при организации воспитательной работы в группе, но и педагогам, для осуществления индивидуального подхода к студентам.

В конце сентября состоялись традиционные родительские собрания в группах нового набора. Вниманию родителей был представлен материал об организации учебной деятельности техникума, материально-технической базе, информация о деятельности творческих студий, спортивных секций, клубов.

82 % первокурсников указывают, что для успешного освоения знаний, предъявляемых техникумом, главным для них является интерес к предметам. Опыт последующей работы преподавателей-предметников показывает, что предметный интерес зачастую носит единичный, избирательный характер, основан на уже существующей успешности, и лишь немногие студенты готовы к системной работе, в том числе по преодолению возможных учебных нагрузок и трудностей. Ребята настороженно и неохотно воспринимают абсолютно новые для них дисциплины, выказывают непонимание целесообразности многих дисциплин. На классного руководителя в значительно мере ложится нагрузка постоянной разъяснительной работы, которая ведётся вплоть до старших курсов, до времени прохождения активных форм педагогической практики. И нужно сказать, что сопротивление иногда приобретает достаточно серьёзные формы, приводит к хронической неуспеваемости и даже конфликтным ситуациям. Парадокс подобных проблем заключается в том, что их инициируют студенты, обладающие достаточно высоким творческим потенциалом, но низкая учебная мотивация которых не способствует действительно творческому саморазвитию. На преодоление и снятие подобных конфликтов также должна быть направлена работа классного руководителя.

Сегодняшнего абитуриента характеризует достаточно высокий уровень тревожности – средняя 55 %, повышенная – 27 %, высокая 9 %. Наиболее выражена тревожность по показателю «проблемы и страхи в отношениях с учителями». Эта проблема, с одной стороны, очевидно, коренится в психологическом микроклимате современной школы (дети открыто говорят о причинах своего ухода из школы), с другой – в новизне той учебной обстановки и повышенных требованиях, которые предъявляет колледж по сравнению со школой. Классный руководитель в индивидуальной и групповой работе помогает таким ребятам пройти непростой процесс адаптации. При условии активной самостоятельной работы студента приходят и более долговременные результаты. Так, студенты, бывшие хроническими троечниками и неудачниками в школе, пришедшие в колледж с высоким уровнем тревожности, показывают впоследствии яркую динамику личностного и профессионального развития и нередко, заканчивая колледж с отличными дипломами, становятся ведущими учителями музыки в школах города и области.

В работе с группами нового набора большое внимание уделяется периоду адаптации студентов» От того, насколько успешно он: пройдет, зависит морально-психологический климат в группе, дисциплинированность, добросовестное отношение к учебе. Поэтому на первых классных часах студенты знакомятся с правилами внутреннего распорядка, со своими правами и обязанностями, с правилами проживания в общежитии.

Избирается студенческий совет группы. Уделяется большое внимание индивидуальной работе со студентами, оказывается помощь активу группы в работе по повышению % успеваемости и посещаемости.

Основные задачи нравственного воспитания это формирование у студентов потребности руководствоваться принципами общечеловеческой морали, такими, как гуманизм, милосердие, воспитание навыков и привычек культурного высоконравственного поведения в обществе, формирование высоких гражданских качеств: чувства долга, ответственности перед обществом. В этом направлении классными руководителями проводится большая работа. Проводятся классные часы, на нравственно-этические темы.

Студенты-первокурсники всегда с нетерпением ждут традиционного «Посвящения в студенты», где происходит защита плана-проекта КТД.

Изучение родного края обычно начинается с посещения Краеведческого музея, экскурсии по городу. На классных часах и открытых классных часах студенты знакомятся с историей, традициями, обычаями своего народа. Классные руководители посвящают данной теме множество классных часов, посещают со студентами выставочный зал, спектакли драматического театра.

Беречь редкую природу это основная задача экологического воспитания. С этой целью проводятся экскурсии на природу, по достопримечательным местам г. Сызрань.

Не только высокий профессионализм отличает технического работника, но и такие черты характера как доброта, отзывчивость, гуманизм. На средства, собранные преподавателями и студентами техникума каждый год готовятся подарки для Дома престарелых, Дома ребенка. В день пожилого человека студенты с поздравлениями и подарками навещают пожилых людей, обеспечивают уход за ними по мере необходимости.

Большое внимание уделяется военно-патриотическому и интернациональному воспитанию. Множество интересных классных часов проводится с приглашением военнослужащих, ветеранов ВОВ.

С целью осуществления социальной реабилитации студентов в техникуме разработала концепция воспитательной деятельности, направленная на формирование социально-активной личности.

Сферы социализации и реализации личности можно представить следующим образом:

— воспитание творческой индивидуальности студента, владеющего культурой умственного труда, знакомого с историей техникума, со спецификой его образовательной системы;

— воспитание профессионала, специалиста высокой квалификации;

— воспитание члена коллектива, владеющего культурой межличностных отношений, готового реализовать и защищать свои права и интересы в среде сверстников и взрослых, способного к сотрудничеству, к проявлению заботы и милосердия по отношению к другим людям;

— воспитание семьянина – носителя, хранителя и создателя семейных традиций, готового выступить в роли продолжения рода;

— воспитание гражданина с любовью относящегося к родному краю, знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего все силы к его развитию и процветанию; россиянина, уважающего законы своего Отечества, признающего взаимную ответственность личности и социума, готового к труду на благо и процветание общества, способного интегрироваться в европейскую культуру, не теряя при этом национальной самобытности; человек Мира, признанного решать личные и социальные проблемы в XXI веке, носителя глобального мышления, ощущающего себя гражданином Земли.

Реализация указанных целей осуществляется в:

— сотрудничестве студентов и преподавателей в управлении учебно-воспитательным процессом, развитии студенческого самоуправления;

— оптимизации правовой, методической, организационно — экономической базы воспитания в техникуме;

— разработке содержания, форм и методов воспитания, адекватных функциям техникума, и в соответствии с моделями специалистов, которые готовятся в техникуме, а также использованием возможностей дополнительного образования;

— сочетании личностных интересов и профессиональных возможностей для реализации профессионального потенциала будущего специалиста, повышение его ответственности за свою карьеру и социальные последствия своей профессиональной деятельности;

— обеспечении необходимых условий для самореализации личности в различных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм и т.д.).

В соответствии с концепцией воспитательной деятельности студенты вовлекаются в различные кружки, спортивные секции, структуры студенческого самоуправления. Где находят применения своим талантам и способностям. Этому способствует созданная в техникуме материально – техническая база, которая включает актовый зал, спортивный зал, комнату отдыха в общежитии, помещение для Молодежного центра, помещение для проведения занятий танцевального кружка и вокального пения, зал для проведения дискотек.

В актовом зеле ежемесячно проводятся общетехникумовские мероприятия, собрания студентов. Спортивный зал задействован для проведения во внеучебное время различных соревнований, спортивных секций. Комната отдыха в общежитии оборудована телевизором и видеомагнитофоном. Также она используется для проведения заседаний совета общежития, культурно-массовых мероприятий: вечеров, огоньков, викторин и т.д.

Система воспитательной работы включает элементы гражданского, патриотического, духовно – нравственного воспитания.

В учебных группах проводятся классные часы с обсуждением вопросов занятости населения. Для воспитания гражданственности и патриотизма широко используется краеведческий материал.

Профилактическая работа с целью сокращения правонарушений, наркомании и ВИЧ – инфекций проводится по всем направлениям. Классные руководители и воспитатели в планах воспитательной работы планируют и проводят мероприятия по данной тематике в учебных группах, в общежитии.

Особого внимания в рамках данной программы требуют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В связи с этим воспитателями разрабатывается план индивидуальной работы с детьми-сиротами в общежитии, классными руководителями – в учебной группе. С ними проводится работа по социальной адаптации и вхождению в учебный коллектив, создаются условия для реализации их научно-технического, творческого потенциала, внедряются методы эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения молодежи. Целенаправленно проводится просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, внедряются методы психологической защиты, препятствующие употреблению алкоголя и психоактивных веществ.

Адаптация студентов 1 курса к условиям обучения в ГОУ СПО «СМТТ».

Студенты всех специальностей обучаются в этом учебном году по новым учебным планам, которые учитывают особенности специальностей. Это позволяет подросткам быстрее адаптироваться к новым условиям. Проблема адаптации студентов нового набора существует во многих ГОУ СПО. Известно, что успех студентов в обучении во многом зависит от того, на сколько эффективным ими был пройден адаптационный период в новых образовательных условиях.

Успешность процесса адаптации зависит от целого ряда условий, основными из которых являются:

— сбор психолого – педагогической информации о каждом студенте нового набора в течение первого месяца;