Елена Александровна Смыслова

Эксперт по предмету «История России»

Стать автором

Определение 1

Гражданская война в России (октябрь 1917 — июль 1923 года) — это ряд вооружённых конфликтов между политическими, социальными, этническими группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, последовавших после захвата власти большевиками в ходе Октябрьской революции 1917 года.

Факторы победы большевиков

Результатом пятилетней вооруженной борьбы стало объединение советской республикой большей части территории Российской империи (за исключением Финляндии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии).

Главной причиной победы большевиков в войне стали:

- поддержка основными массами населения большевистских лозунгов («Мир – народам!», «Фабрики – рабочим!», «Земля – крестьянам!», «Вся власть Советам!») и декретов (в особенности Декрета о земле);

- стратегические преимущества положения;

- прагматичность в политике советского руководства;

- разобщенность противников большевиков.

Контроль над столицами (Москва и Петроград) и центральными районами дал Совету Народных Комиссаров возможность использовать крупные человеческие ресурсы (даже в момент максимального продвижения антибольшевистских сил проживало 60 млн. человек) для мобилизации в РККА; использовать запасы бывшей армии Российской империи и развитую систему коммуникаций, позволившую быстро перебрасывать силы на угрожаемые участки фронта.

Противники большевиков были разделены политически и территориально. Они не сумели выработать общую политическую платформу (офицерство выступало в основном за монархический строй, а правительства эсеров – за республиканский) и согласовать время наступлений, а ввиду окраинного расположения были вынуждены пользоваться помощью национальных правительств и казаков, которые не поддерживали идею воссоздания «единой и неделимой России». Помощь со стороны иностранных держав была недостаточной для достижения решающего перевеса. Массовые крестьянские движения, направленные против советской власти, не совпали по времени с основными битвами Гражданской войны и не могли свергнуть большевиков из-за оборонительной стратегии, несогласованности действий и ограниченности целей.

«Исторические итоги гражданской войны» 👇

Советская власть в условиях Гражданской войны создало мощные вооруженные силы (к ноябрю 1920 года насчитывали свыше 5,4 млн. чел.) с чёткой структурой и централизованным руководством, в рядах которых служили около 75 тысяч офицеров и генералов бывшей российской армии (около 30% офицерского состава), опыт которых сыграл ключевую роль в победах РККА. Наиболее отличились И. И. Вацетис, С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, Ф. К. Миронов, и др. Успешными военачальниками стали унтер-офицеры, солдаты и матросы и российской армии: Г. И. Котовский, В. К. Блюхер, Ф. Ф. Раскольников, С. М. Будённый, В. И. Чапаев и другие, а также не имевшие военного образования И. Э. Якир, М. В. Фрунзе и другие. Максимальная численность Белых армий составляла. 600 тысяч чел.

Итоги Гражданской войны

Гражданская война принесла огромные людские и материальные потери. Она завершила развал хозяйства, который начался в годы Первой мировой войны (промышленное производство к 1920 году составляло не более 20% от уровня 1913 года, производство сельского хозяйства сократилось вдвое). Полностью дезорганизованной оказалась финансовая система: на территории России во время Гражданской войны в обращении находилось свыше 2 тысяч видов денежных знаков. Ярким показателем кризиса был голод 1921–1922 годов, охвативший свыше 30 млн. человек. Недоедание и связанные с голодом эпидемии стали причинами высокой смертности. Безвозвратные потери РККА составили около 940 тысяч человек, санитарные – около 6,8 млн. человек; их противники убитыми потеряли больше 225 тысяч чел. Общее число умерших в годы Гражданской войны составляет от 10 до 17 млн. человек, при этом доля военных потерь не превышает 20%. Под влиянием итогов войны из страны эмигрировали почти 2 млн. человек.

Определение 2

Белая эмиграция — это наименование первой волны эмиграции из России, которая возникла вследствие Российской революции и последовавшей Гражданской войны.

Общее число эмигрантов на 1 ноября 1920 года по подсчётам Красного Креста составило 1 млн 194 тысячи человек. Данные Лиги Наций говорят о более чем 1,4 млн беженцев по состоянию на август 1921 года. В основной массе эмигрантами были дворяне, военные, предприниматели, казаки, интеллигенция, духовенство, госслужащие, а также члены их семей.

Гражданская война разрушила традиционные экономические и общественные связи, привела к архаизации общества и усугубила внешнеполитическую изоляцию. Под непосредственным влиянием Гражданской войны формировались черты будущей советской политической системы: жесткая централизация государственного управления и насильственное подавление внутренней оппозиции.

Последствия Гражданской войны

К 1921 году население России на оставшихся территориях едва достигало 135 млн. человек. Потери в результате двух войн, голода, эпидемий, многочисленной эмиграции, сокращения рождаемости с 1914 года составили не менее 25 миллионов человек.

В ходе военных действий в особенной степени пострадали добывающие предприятия Бакинского нефтяного района, Донецкого угольного бассейна, Сибири и Урала, были разрушены рудники и шахты. Из-за нехватки топлива и сырья останавливались заводы. Рабочие вынуждены были оставлять города и уезжать в деревню. Уровень промышленного производства уменьшился в 5 раз. Оборудование не обновлялось долгое время. Металлургическая отрасль производила металла столько же, сколько выплавляли в правление Петра I.

Во время Гражданской войны резко выросло число беспризорных детей. По разным данным, в 1921-1922 годах в стране насчитывалось от 4,5 млн до 7 млн беспризорников. Ущерб народного хозяйства составлял около 50 млрд золотых рублей. Независимость от России получили Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония, были потеряны западные Белоруссия и Украина, Карская область и Бессарабия.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

После

окончания гражданской войны страна

оказалась в тяжелейшем положении,

столкнулась с глубоким экономическим

и политическим кризисом. Из-за отсутствия

транспорта и топлива большинство

предприятий стояло; невиданная эмиссия

(денежное обращение увеличилось в 127

раз). В стране было 7 млн. беспризорных

детей. Огромные масштабы приобрели

эпидемии тифа, холеры, оспы. В связи с

засухой разразился голод в Поволжье.

Волнения охватили деревню, которая была

недовольна продовольственной разверсткой.

Летом 1920 г. в Тамбовской и Воронежской

губерниях вспыхнули крестьянские

восстания под руководством А.С. Антонова.

Партизанское антисоветское крестьянское

движение ширилось в Сибири. Начались

волнения в Москве и Петрограде: рабочие

бастовали и требовали отмены спецпайков.

К 1920 г. число рабочих сократилось в 2

раза, многие были безработными или

уходили в деревню. В марте 1921 г. разразился

Кронштадтский мятеж. Матросы, выражая

интересы рабочих и крестьян, требовали

свободы слова, собрания, многопартийных

выборов в Советы, свободы торговли,

отмены продразверстки. Кризис

большевистской партии: началась дискуссия

о профсоюзах, сформировалось несколько

платформ, разгорелась дискуссия о

внутрипартийной демократии, что грозило

расколом. Понимая опасность потери

власти, на X съезде РКП (б) В.И. Ленин

настоял на принятии резолюции «О

единстве партии»,

которая

запрещала создавать какие-либо платформы

и фракции внутри партии. На X съезде РКП

(б) в марте 1921 г. только на седьмой день

работы съезда был поставлен вопрос о

замене разверстки продналогом. Новая

экономическая политика (нэп) как

политический курс была принята в мае

1921 г.

Черты

нэпа: 1)замена разверстки продналогом,

который был в 2 раза меньше разверстки.

Размер его объявлялся весной и не мог

быть увеличен в течение года. После его

сдачи крестьянин мог свободно торговать;

2) государственные предприятия переводились

на хозрасчет, на самоокупаемость и

самофинансирование. Предприятия могли

сами распоряжаться прибылью, вводилось

материальное стимулирование рабочих;

3) начался процесс формирования нэповской

буржуазии, основной сферой деятельности

которой была торговля. Мелкие и средние

предприятия возвращались их прежним

владельцам. Разрешалась аренда помещений,

земли, техники. 4) развивалась кооперация

(производственная, сбытовая, потребительская,

кредитная); 5) функционировали торговые

биржи, обращались банковские акции и

ценные бумаги; 6) к 1924 г. в стране была

проведена денежная реформа, выпущен

золотой рубль — твердая конвертируемая

валюта; 7) монополия внешней торговли

была у государства, но были разрешены

концессии и совместные предприятия с

иностранными фирмами.

Экономические

процессы в период НЭПа накладывались

на политическое развитие и в значительной

степени определялись последним. Процессы

эти на протяжении всего периода Советской

власти характеризовались тяготением

к диктатуре,

авторитаризму.

Следствием однопартийности стало

сращивание партии и правительства. Одни

и те же люди занимали главные должности

и в партийных (Политбюро),

и

в государственных органах (СНК, ВЦИК и т. д.).

Партия, став правящей, стала нуждаться

в увеличении своей численности для

того, чтобы заполнить государственные

посты всех уровней. Это привело к быстрому

росту численности коммунистической

партии после революции. В связи с ростом

партии всё большее значение стала

приобретать поначалу незаметная

должность секретаря. Любой секретарь —

должность

второстепенная по определению. Это

человек, который при проведении

официальных мероприятий следит за

соблюдением необходимых формальностей.

В партии большевиков с

апреля1922 года существовала

должность генерального секретаря. Он

соединял руководство секретариатом ЦК

и учётно-распределительным отделом,

который распределял партийцев нижнего

уровня по различным должностям. Должность

эту получил Сталин.Вскоре

началось расширение привилегий верхнего

слоя членов партии. С 1926 года этот слой

получил и особое имя —

«номенклатура».

Так

стали называть партийно-государственные

должности, входящие в перечень должностей,

назначение на которые подлежало

утверждению в Учётно-распределительном

отделе ЦК.Процессы бюрократизации

партии и централизации власти проходили

на фоне резкого ухудшения здоровья Ленина.

Собственно,

год введения НЭПа стал для него последним

годом полноценной жизни. Понимая, что

его дни сочтены, он пытался обратить

внимание делегатов съезда на самую

опасную тенденцию —

на

перерождение партии. Считал , что пост

генерального секретаря даёт Сталину

слишком большую власть, опасную при его

грубости. Ещё до физической смерти

Ленина, в конце 1922 года,

между

его «наследниками»

началась

борьба, точнее —

оттеснение

Троцкого от руля. Троцкого не опровергали

разумными доводами —

его

просто обвиняли в меньшевизме, уклонизме и

прочих смертных грехах. Троцкого сняли

с поста наркомвоенмора, но оставили в

Политбюро.

Несомненным

успехом НЭПа было восстановление

разрушенной экономики, причём, если

учесть, что после революции Россия

лишилась высококвалифицированных

кадров, то успех новой власти становится

«победой

над разрухой».

В

то же время, отсутствие тех самых

высококвалифицированных кадров стало

причиной просчётов и ошибок. Потенциал

для дальнейшего роста экономики оказался

крайне низким. Частный сектор не

допускался на «командные

высоты в экономике»,

иностранные

инвестиции не приветствовались, да и

сами инвесторы особо не спешили в Россию

из-за сохраняющейся нестабильности и

угрозы национализации капиталов.

Государство же было неспособно только

из своих средств производить долгосрочные

капиталоёмкие инвестиции.

Со

второй половины 1920-х

годов начались

первые попытки свёртывания НЭПа.

Ликвидировались синдикаты в промышленности,

из которой административно вытеснялся

частный капитал, создавалась жёсткая

централизованная система управления

экономикой (хозяйственные наркоматы).

В

октябре 1928

года началось

осуществление первого пятилетнего

плана развития народного хозяйства,

руководство

страны взяло курс на форсированную

индустриализацию и коллективизацию.

Хотя официально НЭП никто не отменял,

к тому времени она была уже фактически

свёрнута.Юридически НЭП была прекращена

только 11 октября 1931 года, когда было

принято постановление о ликвидации

спекуляции со стороны частных торговцев.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Боевые действия времен Гражданской войны продолжались с 1917 до 1922 года – за это время государство было истощено экономически и демографически. Последствия гражданской войны, как социально-политического явления, проявились во всех аспектах жизни населения.

Гражданская война в любой стране – это вооруженное противостояние между отдельными социальными или национальными прослойками общества одного государства.

Главными характеристиками такого конфликта является затяжной характер событий и значительные демографические потери. Эти признаки – общие для гражданских войн за всю историю человечества. Последствия экономического, политического и социального характера необходимо рассматривать, в зависимости от конкретной ситуации.

Гражданский конфликт в России привел страну к полному разрушению экономики: промышленность не развивалась, а аграрный вопрос, не решенный еще до войны, стал проблемой первоочередной важности.

Последствия Гражданской войны можно поделить на несколько групп:

- Политические: кардинальное изменение режима в стране;

- Экономические: упадок развития страны во всех областях хозяйства;

- Социальные: изменение структуры населения;

- Демографические: большой процент человеческих жертв;

- Идеологические – тесно связаны с первой группой.

- 1 Политические и идеологические последствия

- 2 Экономические последствия

- 3 Социальные последствия

- 4 Духовные последствия

- 5 Культурные последствия

- 6 Демографические последствия

- 7 Идеологические последствия

Политические и идеологические последствия

Главный итог войны – окончательное утверждение у власти большевиков. Свержение монархии и формирование диктатуры правящей партии полностью изменило идеологические основы существования России.

Идеалы, провозглашенные большевиками на первом этапе войны, исказились с 1922 году – таким образом, за 5 лет идея формирования диктатуры пролетариата превратилась в диктатуру одной партии. Были сформированы новые органы власти – чрезвычайные и партийные, которые имели особые полномочия. Начала формироваться новая бюрократия, а повсеместный идеологический контроль вылился в «красный террор».

Постепенно коммунистическая партия отказывалась от своих принципов в пользу вождизма и снижению уровня демократичности в главенствующей идеологии.

Причиной нарастания единоначалия стала необходимость централизовать и объединить силы в борьбе против политических оппонентов.

Стоит отметить территориальные потери бывшей Российской империи – Бессарабия, Западная Украина, Прибалтика, Польша, Финляндия, Белоруссия вышли из состава страны.

Экономические последствия

После войны экономика была полностью разрушена. Нанесенный ущерб оценивался миллиардами золотых рублей. Официальные данные о сумме ущерба говорят о 39 000 000 000.

Война практически полностью разрушила промышленность, которая пострадала еще во времена Первой мировой войны. В несколько раз сократился уровень добычи угля, нефти, выплавка чугуна. Показатели эффективности различных отраслей промышленности сократились по сравнению с довоенными в 5-30 раз.

Наиболее тяжелой была ситуация с комплектацией промышленных предприятий – техникой, оборудованием, транспортом. Технические средства пришли в негодность, морально устарели и не обновлялись на протяжении всего периода Первой мировой и Гражданской войн.

Одна из важнейших проблем экономического развития после войны тесно связана с категориями демографических и социальных последствий – уменьшилось количество рабочей силы на предприятиях. Это было ощутимо и в промышленности, и в сельском хозяйстве, в котором производительность сократилась на 35-45 %.

Трудности создавало еще довоенное неравномерное развитие регионов страны. Была практически утрачена связь между деревней и городом – товарообмен прекратился. Экономика за годы войны натурализировалась. Стоит отметить обесценивание валюты.

Перемены в структуре общества стали заметны еще во время Гражданской войны. Классы буржуазии и помещиков были уничтожены, как пережитки монархии. Представители этих классов считались главными врагами установления диктатуры пролетариата и паразитами, которые жили за счет рабочих и крестьян.

В годы войны сильно пострадала прослойка интеллигенции и духовенства. Таким образом, наиболее образованные представители социума вынуждены были эмигрировать. В тоже время, крестьяне и пролетариат улучшили свое имущественное положение. Таким образом, опорой режима стали люди без соответствующего образования, но «нужного» происхождения. Наблюдалось падение культурного уровня населения.

Государству перестало хватать квалифицированных специалистов, которые могли вернуть промышленному развитию былые показатели.

Духовные последствия

Идеологические и духовные последствия гражданской войны близки по своей сути, но если в первом случае речь идет именно о смене идеологий, то во втором – о нравственности и психологическом состоянии людей. Гражданская война в России – это не просто деление людей на «белых» и «красных», это деление на «своих» и «чужих» в целом. Причем «чужими» могли в одночасье стать близкие, кровные родственники, так как люди болезненно переживали разрыв с единым историческим прошлым, с общими традициями и духовностью.

Для большей части населения Российской Империи нравственным «якорем» была религия. Отказ от нее и пропаганда атеизма привели к тяжелым последствиям, наиболее важными из которых были следующие:

- братоубийственная война, принятия большей частью населения репрессий и террора за инакомыслие;

- распространение панических настроений, апатия, депрессия большей части населения;

- разрушение института семьи, появление большого количества детей-сирот, беспризорников (по разным данным к 1922 году в России насчитывалось от 4,5 до 7 тысяч беспризорников);

- нарушение всех конфессиональных связей внутри некогда единой Империи.

Среди социально-нравственных последствий также можно отметить настоящую трагедию, которую пережили практически все слои и группы населения: казачество, духовенство, дворянство, офицерство и интеллигенция.

Культурные последствия

Во время гражданской войны более двух миллионов человек вынуждены были эмигрировать из страны. Среди них были деятели науки и искусства (в целом большая часть эмигрантов принадлежала к интеллигенции). Это автоматически означало снижение культурного и научного уровня развития страны.

Также в этот период отмечалось

- снижение уровня грамотности населения (система начального и общего среднего образования была полностью разрушена);

- снижение уровня работы научных центров, таких, как Академия Наук (с 1917 по 1922 год у АН не было руководства, и она фактически не осуществляла научную работу);

- прекращение деятельности научных обществ;

- разграбление фондов общественных библиотек;

- разрушение культурных памятников и объектов исторического значения.

Для решения экономических вопросов большевики прибегли к вывозу из государства части исторических ценностей. Многие реликвии были утрачены в период безвластия и террора.

Демографические последствия

Демографические потери исчисляются количеством погибших и эмигрировавших. Общее число погибших – около 10-15 млн. человек: пострадавшие от ранений в ходе боевых действий, потерпевшие от голода и террора. Во время войны распространенным явлением были эпидемии.

Эмигрировало, по официальным данным, около 2 000 000 человек – это интеллигенция, бывшее дворяне. Значительными были потери у всех сторон конфликта.

Идеологические последствия

Наиболее тяжелые удары испытало на себе культурное развитие страны:

- Образованные люди эмигрировали;

- Образование и культурное развитие не было приоритетной задачей большевиков;

- «Красные» активно боролись с религией, что также не способствовало культурному развитию страны;

- Популярным было уничтожение культурных памятников, которые не соответствовали идеологии правящей партии.

Гражданская война имела огромные последствия, которые кардинально изменили судьбу государства на многие годы.

Итоги гражданской войны

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 247.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 247.

Серьезным испытанием для России в начале XX века стала гражданская война. Ее можно датировать 1917-1922 годами, то есть от Октябрьской революции и до разгрома остатков Белой армии во Владивостоке и до создания СССР в конце 1922 года. Итоги гражданской войны были печальные, особенно, демографические и экономические.

Территориальные и людские потери

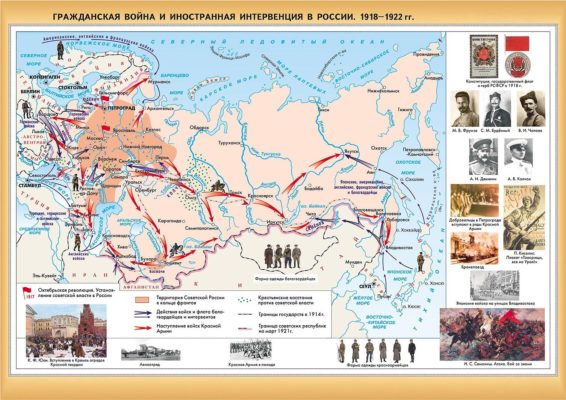

Утраты территорий в Гражданскую войну легко оценить, если посмотреть на карту СССР на 1 января 1923 года и на карту Российской республики сентября 1917 и Российской империи на июль 1914 года.

Часть территорий к ноябрю 1917 года были потеряны в ходе участия Российской империи в Первой мировой войне. Их следует перечислить по пунктам:

- Все польские губернии.

- Территория Беларуси западнее линии Пинск-Минск-Западная Двина.

- Литва.

- Почти вся территория современной Латвии.

- Западная Волынь около Ковеля.

Далее был Брестский мир в марте 1918 года и неудачная для Советской России война с Польшей в 1920 году. В результате, к началу 1921 года на территории западных губерний Российской империи появилось четыре независимых государства – Литва, Латвия, Эстония и Польшей. К последней отошла территория по линии Верхнедвинск-Заславль-Пинск-река Збруч. Помимо этого, Финляндия стала полноценным независимым государством, Карская область была отдана Турции, а Румыния захватила Бессарабию и южную часть Одесской области (Буджак).

Людские потери в Гражданской войне подсчитать крайне трудно из-за различий в методиках подсчета. На момент создания СССР в декабре 1922 года на его территории проживало порядка 140 миллионов человек, а в 1914 в Российской империи насчитывалось около 175 миллионов жителей.

Внутриполитические итоги

Победу в Гражданской войне одержали большевики. 30 декабря 1922 они создали новое государство – СССР. В 1920-ые ему пришлось пройти полосу признания и установления дипломатических отношений с другими государствами. В Лигу Наций он вступил только в 1934 году.

В ходе Гражданской войны сформировалась советская власть и появились новые органы власти – Совет Народных Комиссаров, Реввоенсовет, ЦИК СССР. В государстве утвердилась однопартийная система, партия была только одна – РКП (б). Армия получила необычное название – Рабоче-крестьянская, а органы государственной безопасности – ВЧК. Новое государство стало первым в мире социалистическим. В начале 1920-ых этим же путем пошли Монголия и Тува.

Война нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству и промышленности. Многие предприятия к 1921 году простаивали. Производство сократилось примерно в 5 раз.

Итогом Гражданской войны можно считать и прекращение политики красного террора и военного коммунизма. В 1921 году большевики начали НЭП, то есть частично восстановили рыночные механизмы в экономике.

Что мы узнали?

Кратко о итогах гражданской войны в России необходимо знать, чтобы понимать внутреннюю и внешнюю политику, которую проводили большевики в 1920-1930-ые годы. Война привела к огромным человеческим потерям, утрате части территорий и спаду в экономике.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 247.

А какая ваша оценка?

Обновлено: 24.04.2023

Только захватив власть в октябре 1917 г., большевики запретили деятельность всех буржуазных партий, арестовав их лидеров. Были ликвидированы дореволюционные политические институты — Сенат, Синод, Государственная дума, установлен контроль над прессой, профсоюзами, другими общественными организациями. В июле 1918 г. был жёстко подавлен мятеж левых эсеров, ранее входивших в коалицию с большевиками. Весной 1921 г. произошла расправа над меньшевиками, что привело к фактическому установлению однопартийного режима.

Помимо В. Ленина, одним из главных идеологов большевистского движения был Л. Троцкий (1879–1940) — революционный деятель XX в. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 г. Стоял у истоков создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), которую возглавлял в годы Гражданской войны.

Основу Белого движения составляло офицерство, казачество, интеллигенция, помещики, буржуазия, духовенство. Идеологи Белого движения А. Гучков, В. Шульгин, Н. Львов, П. Струве видели в Гражданской войне возможность сохранения Российской империи, возвращения власти в свои руки и восстановление утраченных прав и привилегий. На отвоёванных у большевиков территориях белые пытались воссоздать армию и аппарат гражданского управления. Основу их политической программы составляли требования восстановления частной собственности и свободы предпринимательской деятельности. После свержения власти большевиков узаконить все изменения в обществе должно было Учредительное собрание, в компетенции которого находилось бы решение вопроса о будущем политическом устройстве Российского государства.

В ходе Гражданской войны Белое движение в значительной степени дискредитировало себя стремлением к реставрации монархии на самодержавной основе, террору против крестьян и рабочих, проведением еврейских погромов, значительной зависимости от интересов иностранных интервентов, резко негативным отношением к проблемам национальных окраин бывшей империи. Не последнюю роль сыграло и отсутствие единства в руководстве белых.

Среди лидеров Белого движения особо выделялись фигуры А. Колчака и А. Деникина. А. Колчак (1874–1920) — военный и политический деятель, адмирал флота. В годы Гражданской войны был знаковой фигурой Белого движения. Занимал должности Верховного правителя России (1918–1920) и Верховного главнокомандующего русской армией. После предательства чехословаков был передан большевикам и в январе 1920 г. расстрелян.

А. Деникин (1872–1947) — военачальник, политический и общественный деятель. В период Гражданской войны был одним из главных лидеров Белого движения. Командовал Добровольческой армией (1918–1919), а затем Вооружёнными силами Юга России (1919–1920). Позже эмигрировал во Францию.

Огромное влияние на ход Гражданской войны оказали различные крестьянские движения. Многие из них были близки к идеям анархизма — повстанческая армия Н. Махно (1888–1934) — лидера революционно настроенных масс крестьянства в южных областях Украины в годы Гражданской войны. В основу их политической платформы легло требование прекращения террора против крестьянства и реальное, безвозмездное наделение его землёй. Колебания крестьянства между красными и белыми неоднократно меняли соотношение сил в ходе войны и, в конечном счёте, предопределили её итог.

Поэтому Советское правительство, несмотря на острый недостаток рабочей силы, не могло приступить к демобилизации армии. Ряд соединений Красной Армии (на Урале, Украине, Северном Кавказе) был переведен на положение трудовых армий и использован для проведения неотложных хозяйственных работ.

Трудовые армии с января по июнь 1920 г. погрузили и разгрузили более 250 тыс. вагонов, заготовили более 1 млн. кубических саженей дров, отремонтировали около 7 тыс. верст железнодорожных путей, тысячи паровозов, десятки тысяч вагонов.

Поскольку сохранялось военное положение, Советская власть продолжала политику военного коммунизма. Несмотря на огромные трудности, наладилась государственная заготовка хлеба на основе продразверстки. С 1 августа 1918 г. по 1 августа 1919 г. она дала лишь около 112 млн. пудов хлеба, а в следующем году, с 1 августа 1919 г. по 1 августа 1920 г.,- уже 210 млн. пудов. Жизненно важной задачей являлось восстановление транспорта, который находился в крайне тяжелом состоянии. Центральный Комитет партии объявил мобилизацию коммунистов. К июлю 1920 г. кадры транспортников пополнились 6 тыс. коммунистов.

Плакат 1920 г.

29 марта — 5 апреля 1920 г. состоялся IX съезд Коммунистической партии. На нем было представлено более 610 тыс. членов партии. Таким образом, со времени VIII съезда число коммунистов увеличилось в два раза, хотя это был самый грозный и напряженный год в жизни Советского государства.

Решения IX съезда Коммунистической партии были проникнуты идеей борьбы за развертывание социалистического строительства. Съезд определил непосредственные задачи по укреплению Советского государства и указал пути дальнейшего движения к социализму.

Нападение буржуазно-помещичьей Польши на Республику Советов. Наступление Врангеля

Империалисты Антанты обильно снабдили Польшу оружием, обмундированием, деньгами, прислали своих военных инструкторов. Решающую роль в оперативном руководстве польских войск играла французская военная миссия. Соединенные Штаты Америки предоставили польскому правительству заем, передали из своих запасов, оставшихся в Европе после первой мировой войны, более 200 броневиков и танков, 3 млн. комплектов обмундирования, 4 млн. пар солдатской обуви, пулеметы, самолеты и большое количество других военных материалов; американские корабли перевозили эти материалы в Гданьск (Данциг).

Советское правительство, верное своей миролюбивой политике, неоднократно заявляло, что оно безоговорочно признает суверенитет Польской республики и стремится к установлению мирных и дружественных отношений между народами Польши и Советской России. Предлагая начать мирные переговоры, Советское государство шло на ряд уступок в территориальных вопросах. Но правящие круги Польши и глава государства Пилсудский заносчиво отвергали эти предложения, рассчитывая реализовать широкие захватнические планы. Миролюбие Советского государства они принимали за проявление слабости. Им казалось, что Республика Советов настолько разорена и истощена борьбой с интервенцией и контрреволюцией, что не сможет оказать серьезного отпора.

25 апреля 1920 г. белопольские войска вторглись на территорию Украины. Им удалось значительно продвинуться по советской земле. 6 мая они захватили Киев. Спустя несколько недель, в июне, перешел в наступление и Врангель, угрожая районам Южной Украины, Дона, Донбасса и Кубани.

Армия Врангеля еще в большей степени, чем армии Колчака, Деникина и Юденича, была снабжена и организована англо-франко-американскими империалистами. Она получила от интервентов обмундирование, орудия, винтовки, танки. Флот интервентов обслуживал врангелевцев с моря. Военно-дипломатические представители Соединенных Штатов, Франции и других империалистических государств фактически руководили действиями белогвардейских войск.

Нападение белополяков и врангелевцев создало новую серьезную опасность для Советской Республики.

Мобилизация сил советского народа

Войска республики. Гравюра В. Д. Фалылеева. 1920 г.

Тыл дал фронту большое количество вооружения, боеприпасов, обмундирования, продовольствия. В 1920 г. было изготовлено и отремонтировано около 1 млн. винтовок и 7 тыс. пулеметов, произведено 400 млн. винтовочных патронов и 2 млн. снарядов. С июля 1919 г. по июль 1920 г. Красная Армия получила от страны более 3 млн. шинелей, 4 млн. пар кожаной обуви, 6 млн. пар белья. Все больший размах приобретали коммунистические субботники.

КРАСНОАРМЕЕЦ. И. Д. Шадр. Бронза. 1922 г.

Только в Москве в них участвовало в мае 1920 г. свыше 1 млн. человек. В Нижегородской губернии 1 и 2 мая 1920 г. на субботники вышло около 600 тыс. трудящихся.

Советские войска на Украине и в Белоруссии получили крупное подкрепление. С Северного Кавказа, совершив походным порядком тысячекилометровый марш, прибыла героическая 1-я Конная армия. С востока были переброшены Чапаевская дивизия, Башкирская кавалерийская бригада и другие воинские части. Партия послала на польский и врангелевский фронты 25 тыс. коммунистов.

Окончание войны с Польшей

Еще 28 апреля 1920 г. Центральный Комитет партии утвердил разработанный Главным командованием план боевых действий. Нанесение основного удара возлагалось на Западный фронт в Белоруссии, а Юго-Западный фронт на Украине должен был осуществить вспомогательный удар в направлении Ровно — Брест.

С. М. Буденный принимает 25 мая 1920 г. от М. И. Калинина знамя ВЦИК. Фотография.

Во исполнение этого плана первыми выступили против белополяков в середине мая советские войска Западного фронта (командующий фронтом М. Н. Тухачевский, член Реввоенсовета И. С. Уншлихт). Это наступление не увенчалось успехом, но Западный фронт сковал значительные силы противника, что облегчило задачу советских войск Юго-Западного фронта (командующий фронтом А. И. Егоров, член Реввоенсовета И. В. Сталин). 5 июня 1-я Конная армия (командующий С. М. Буденный, член Реввоенсовета К. Е. Ворошилов) прорвала фронт противника и стала быстро продвигаться в западном направлении. В наступление пошли и остальные войска Юго-Западного фронта. Они освободили 12 июня от белополяков Киев и двинулись дальше на запад. Все три находившиеся на Украине белопольские армии — вторая, третья и шестая — поспешно отступали. В середине августа Конная армия подошла к главному городу Западной Украины — Львову.

4 июля возобновили наступление войска Западного фронта. Нанеся белопольским армиям серьезные поражения, они заняли Минск и другие города Белоруссии.

Красная Армия приближалась к Варшаве, завязались бои на Висле. Польская буржуазно-помещичья клика стояла на грани полного разгрома.

Министр иностранных дел Англии Керзон направил Советскому правительству ноту, требуя остановить наступление Красной Армии. При этом он предложил линию советско-польской границы, примерно соответствовавшую этнографической границе Польши и проходившую западнее той линии, которую Советское правительство намечало в своих мирных предложениях до начала войны. Советское правительство дало согласие на перемирие с Польшей, но, как выяснилось, Антанта и польские правящие круги хотели лишь выиграть время, чтобы подготовить контрнаступления. С лихорадочной поспешностью западные империалисты перебрасывали оружие и боеприпасы для польской армии. Империалистическая и националистическая пропаганда разжигала в Польше шовинистические настроения.

В развернувшемся в августе 1920 г. сражении на Висле советские войска потерпели поражение и вынуждены были отступить. Но контрнаступление белопольских войск продолжалось недолго. Советские армии остановили противника.

Английские, французские, американские империалисты в этот период прилагали все старания к тому, чтобы заставить Польшу продолжать войну. В начале августа государственный секретарь Соединенных Штатов Колби сделал пространное заявление об американской политике по отношению к Советской России. Нота Колби, содержавшая грубые клеветнические выпады, свидетельствовала о непримиримой враждебности американских империалистов к Республике Советов. Американские империалисты давали понять правящей верхушке Польши, что продолжение антисоветской авантюры встретит полную поддержку с их стороны. Требуя, по существу, реставрации капиталистического строя в России, правящие круги Соединенных Штатов пытались снова консолидировать антисоветские силы во всех странах, сорвать намечавшийся переход к миру.

Однако Польша не имела сил для продолжения войны. Активная борьба рабочего класса Англии и Франции против интервенции не позволяла правящим кругам этих стран оказать Польше прямую военную поддержку. Польскому правительству пришлось пойти на мирные переговоры с Советской страной.

В октябре 1920 г. в Риге был заключен предварительный мирный договор между Советскими республиками (РСФСР и УССР) и Польшей. Польша была вынуждена отказаться от многих своих захватнических претензий, но ей все же удалось удержать за собой Западную Украину и Западную Белоруссию.

Разгром Врангеля. Конец гражданской войны

Летом 1920 г. Врангель предпринял попытки продвинуться на север от Крыма. Осенью врангелевцы приблизились к Доноассу.

По решению Центрального Комитета партии был сформирован Южный фронт против врангелевцев и разработан план разгрома врага. Одним из важнейших элементов этого плана было создание стратегического плацдарма на левом берегу Днепра.

С. М. Буденный, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов обсуждают план разгрома Врангеля. Фотография. 1920 г.

Утром 7 августа советские войска форсировали Днепр и заняли район Каховки. Сковывая действия противника, непрерывно угрожая ему ударом в тыл, Каховский плацдарм сыграл большую роль в достижении советскими войсками окончательной победы. С августа по октябрь врангелевцы яростно атаковали Каховский плацдарм. На штурм шли отборные части белогвардейцев, поддержанные танками и артиллерией. Но бойцы стоявших здесь 15-й и 51-й дивизий героически отразили все атаки. С замечательной отвагой красноармейцы боролись с вражескими танками. Большая часть танков противника была уничтожена или захвачена. Каховка стала символом героизма советских воинов в дни боев с интервентами и белогвардейцами.

После заключения предварительного мира с Польшей Советское правительство укрепило Южный фронт (командующий М. В. Фрунзе, члены Реввоенсовета С. И. Гусев и Бела Кун) новыми частями. В конце октября советские войска перешли в наступление. Переброшенная с польского фронта 1-я Конная армия нанесла врангелевцам сокрушительный удар с Каховского плацдарма. В первых числах ноября войска Южного фронта изгнали врангелевцев из Южной Украины. Армия Врангеля отступила в Крым.

Красной Армии предстояло сделать последнее усилие-взять укрепления, прикрывавшие дорогу в Крым, и завершить разгром врангелевцев. Это была нелегкая задача. На узких и длинных перешейках, соединяющих Крымский полуостров с материком, были возведены под руководством иностранных специалистов сильнейшие укрепления. Красноармейцам преграждали путь проволочные заграждения, рвы, насыпи, окопы.

С. И. Гусев, Г. К. Орджоникидзе, М. Н. Тухачевский, В. А. Трифонов в штабе Кавказского фронта. Фотография. 1920 г.

Мощная артиллерия, сотни пулеметов простреливали каждую пядь земли. Враг считал подступы к Крыму непреодолимыми. Но для советских бойцов, воодушевленных стремлением уничтожить последнее гнездо интервенции и белогвардейщины, не существовало неодолимых препятствий.

Оперативный план предусматривал атаку на Перекопские и Чонгарские укрепления с одновременным форсированием озерно-болотистой полосы Сиваша (Гнилого моря), которую врангелевцы считали непроходимой. В ночь на 8 ноября 1920 г., в третью годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, советские войска пошли через болота и соленые озера Сиваша. В топкой грязи застревали лошади и орудия. Дул ледяной ветер, промокшая одежда бойцов обмерзала. В середине ночи передовые красноармейские части приблизились к белогвардейским укреплениям. Под ураганным огнем противника ринулась вперед штурмовая колонна, состоявшая почти целиком из коммунистов. Отбросив белогвардейцев, советские бойцы закрепились на крымском берегу.

8 ноября начался штурм врангелевских укреплений на Перекопском перешейке. После нескольких часов атаки 51-я стрелковая дивизия, которой командовал В. К. Блюхер, заняла Турецкий вал. Вслед за тем были прорваны вражеские позиции на Чонгарском перешейке и другие укрепленные линии белогвардейцев. В прорыв стремительно двинулись полки 1-й Конной армии.

В прорыв М. В. Фрунзе в телеграмме В. И. Ленину взволнованно писал о героизме советских бойцов: «Свидетельствую о высочайшей доблести, проявленной геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнем на проволоку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три четверти своего состава.

Митинг трудящихся в Ереване в связи с установлением Советской власти. Фотография. 1920 г.

В конце 1920 — начале 1921 г. были ликвидированы последние очаги интервенции и контрреволюции в Закавказье. В ноябре 1920 г. трудящиеся Армении, руководимые подпольной коммунистической организацией, подняли вооруженное восстание против господства дашнаков. 29 ноября образованный в Каравансарае Революционный комитет объявил Армению Социалистической Советской Республикой. На помощь восставшим рабочим и крестьянам Армении правительство РСФСР послало части 11-й армии. 2 декабря Советская власть утвердилась в Ереване.

К этому времени усилилась борьба:за Советскую власть и в Грузии. Меньшевики превратили Грузию в колонию иностранного империализма и поставили на грань катастрофы. В городах и деревнях не было хлеба. Промышленность замерла. В феврале 1921 г. коммунисты Грузии призвали трудящихся к восстанию для свержения меньшевистского правительства. Был создан Революционный комитет, который провозгласил Грузию Социалистической Советской Республикой и обратился за помощью к Советской России. 25 февраля отряды восставших рабочих и крестьян вместе с частями Красной Армии вступили в Тбилиси. В середине марта Советская власть установилась на всей территории Грузии.

Тяжелые бои вел советский народ за освобождение Дальнего Востока. В начале апреля 1920 г. японские интервенты, стремясь закрепить оккупацию Дальнего Востока, вероломно напали на вооруженные силы народной власти во Владивостоке, Хабаровске, Спасске, Никольске-Уссурийском и в других крупных центрах и вернули к власти белогвардейцев. В эти дни были захвачены белогвардейцами руководитель дальневосточных партизан С. Г. Лазо и члены Военного совета А. Н. Луцкий и В. М. Сибирцев. Палачи сожгли героев-патриотов в паровозной топке.

Между тем японское командование все больше убеждалось в невозможности захвата всего Дальнего Востока. В японских войсках усиливались революционные и антивоенные настроения. К середине октября 1920 г. японцы вывели свои войска из Забайкалья, Амурской области, сосредоточив их в Южном Приморье. В октябре 1920 г. войска Амурского фронта разгромили семеновцев и каппелевцев и освободили Читу. Но главная задача — полное изгнание интервентов из Приморья — оставалась пока нерешенной.

Описываемый период является одним из самых трагических в истории России. Попробуем кратко рассмотреть причины, ход военных действий, а также итоги войны.

Причины, периодизация гражданской войны.

Гражданская война это вооруженное столкновение между различными классами, социальными, этническими группами, политическими силами внутри государства, с целью достижения своих целей в государстве или достижения независимости какой-либо части, ранее единого государства.

Длительность и ожесточение хода гражданской войны в России усугублялось вмешательством в нее ряда государств, осуществлявшееся как в виде прямой военной интервенции, так и в виде оказания военной и экономической поддержки противникам большевиков.

В различных источниках дается разная периодизация хода гражданской войны.

Временной отрезок: октябрь 1917 – ноябрь 1922 г.г.

Первый период: октябрь 1917 – май 1918 г.г. Характеризуется образованием новых органов власти по всей территории России (за исключением оккупированных), началось формирование сил, противостоящих большевикам (белое движение, белогвардейцы). В этот период началось прямое вмешательство во внутренние дела России, как со стороны Центральных держав, так и бывших союзников.

Второй период: июнь 1918 – конец 1919 г. Характеризуется эскалацией боевых действий. В это время происходит прямая военная интервенция 14 иностранных держав. Противоборствующие стороны создают регулярные вооруженные силы.

Третий период: конец – 1919 – ноябрь 1920. Поражение белого движения. Установление советской власти практически на всей территории России.

Четвертый период: конец 1920 – март 1922. Подавление повстанческих движений. разгром антисоветских сил на окраинах страны, вытеснение из пределов страны последних интервентов.

Ход войны. Итоги гражданской войны.

Первыми вооруженными столкновениями гражданской войны были: попытка бывшего премьер-министра Временного правительства А.Ф. Керенского и начальника 3 казачьего корпуса П.Н, Краснова восстановить власть Временного правительства, попытки атаманов Каледина А.М. и А.И. Дутова воспрепятствовать установлению Советской власти на территориях Войска Донского и Южного Урала. Также следует отметить первые боевые столкновения Добровольческой армии под руководством Л.Г. Корнилова.

Все эти выступления закончились поражением. Погибли Каледин А.М. и Корнилов Л.Г.

Также в это время обострились отношения между центральным (советским) правительством и самопровозглашенными правительствами Украины, Белоруссии и закавказских республик.

На севере антибольшевистскую позицию заняло руководство вооруженного контингента союзников (Англии).

Катализатором обострения вооруженной борьбы явилась фактическая оккупация Украины немецкими войсками (по договору с правительством Украинской народной республики).

Опираясь на поддержку немецких войск, против Советской власти выступил П.А. Краснов. Он создал Донскую армию из казаков Донской области, добившейся значительных успехов и создавшей угрозу отрезать области с большим запасом продовольствия от центральной России. Но красными войсками под командованием Ф.К. Миронова, Б. Думенко к концу 1918 г. Донской армии было нанесено несколько поражений. И только из-за возникших разногласий в среде военного руководства Красной Армии она избежала полного разгрома.

В конце весны 1918 года начался основной этап военной интервенции в Советскую Россию, Свои войска направили 14 государств. Пользуясь отсутствием организованной военной силы молодого государства, ими были захвачены ряд территорий на севере, Закавказье, Туркестане и Дальнем Востоке. В мае 1918 года на территории, прилегающей к Транссибирской магистрали начался мятеж чехословацкого корпуса, подчинявшегося французскому командованию. Части корпуса, совместно с формированиями Комите́та чле́нов Всероссийского Учреди́тельного собра́ния (Комуч) свергли советскую власть практически на всей территории Сибири, и начали наступление на Москву.

Советским правительством были приняты чрезвычайные меры по отражению агрессии иностранных держав и внутренней контрреволюции. Были созданы Совет труда и обороны (высший орган), Главное командование и Революционный военный совет. В Красную Армию призывались офицеры бывшей армии Российской империи, устанавливалось единоначалие. В 1919 году был создан военный союз советских республик, фактически единое командование всеми советскими вооружёнными силами. Было развернуто подпольное, партизанское и повстанческое движение.

Меры, предпринятые правительством большевиков, позволили к концу 1918 года отбросить войска чехословаков и Комуча за Урал, установить контроль над большей территорией Украины и Белоруссии, сохранить связь с продовольственными регионами.

В начале 1919 года началось наступление белогвардейских войск А. Колчака. В начале белые войска достигли определенных успехов, но в апреле 1919 г. Красная армия, перешла в наступление и уже в январе 1920 г. армия Колчака прекратила свое существование, а сам А. Колчак был захвачен в плен и расстрелян. Такому исходу способствовало активное красное партизанское движение на территории Сибири и Забайкалья.

Летом 1919 г. воспользовавшись ошибками большевиков в политике по отношению к среднему крестьянству, что привело к восстаниям крестьян, казаков, а также мятежам некоторых красных частей, Добровольческая армия белых, под руководством А. И. Деникина, совместно с Донской армией и в союзе с армией УНР начала поход на Москву. Но была остановлена под Тулой и затем к марту 1920 г. разгромлена.

К концу 1919 г. из России были изгнаны практически все интервенты (за исключением Дальнего Востока, где это произошло в 1922 г.).

Весной 1920 г. польская армия вторглась на Украину. Летом войска Красной Армии перешли в наступление, но под Варшавой потерпели поражение, в результате часть территории Украины. Белоруссии и Литвы были присоединены к Польше.

Воспользовавшись тем, что основные силы Красной Армии были отвлечены на отражение польской агрессии, в июне наступление из Крыма предприняла белогвардейская Русская армия П. Врангеля. В ходе ожесточенных боев армия была вынуждена в октябре отступить в Крым, где в ходе Перекопско-Чонгарской операции Красной армии к 17 ноября 1920 г. была разгромлена.

В течении 1921-1922 года Красной армией были разгромлены остающиеся очаги сопротивления на окраинах государства, ряд восстаний. Боевые действия на территории страны закончились.

Первые годы становления советской власти на территории Российской империи были ознаменованы Гражданской войной и иностранной интервенцией. Военные контингенты 14 стран приняли участие в попытках раздела России.

Англо-французская конвенция

В декабре 1917 года Великобритания и Франция на переговорах в Париже приняли решение о необходимости вмешательства во внутренние дела бывшей Российской Империи. К моменту начала переговоров Россия заключила с Германией перемирие и фактически вышла из войны на стороне Антанты.

В Конвенции распределялись расходы на проведение интервенции, а также необходимость поддержания националистических настроений Финляндии, прибалтийских стран и Украины. При этом, признавать правительства страны-участники соглашения не торопились.

Интервенция Антанты

Первой из стран-союзников Антанты на территорию Советской Республики вторглась Румыния. 26 декабря 1917 года (8 января 1918) румынские войска перешли пограничную реку Прут и начали развивать наступление на Бессарабию. Но были остановлены и отброшены за реку. Спустя две недели Румыния вновь начала наступать на Бессарабию, ссылаясь на приглашение Сфатул цэрий – органа власти Молдавии. В начале марта 1918 года между Румынией и страной Советов было подписано соглашение, согласно которому все румынские войска должны были покинуть территории страны в течении двух месяцев. Однако, Румыния отказалась выполнять соглашение и 9 апреля провела аннексию Бессарабии.

Великобритания приступила к интервенции по приглашению наркома армии и флота Льва Троцкого. Небольшой воинский контингент англичан высадился в порту Мурманска для защиты имущества стран Антанты. Спустя некоторое время английские войска нарастили свое присутствие до 12-15 тысяч человек и приступили к наступлению на Красную армию. Интервентами были захвачены Мурманск и Архангельск. На захваченных территориях было создано марионеточное правительство, которое возглавил Н. Чайковский. Для скорейшей ликвидации сопротивления на острове Мудьюг англичанами был создан концлагерь, куда помещались сочувствующие советской власти и большевики.

Полномасштабные боевые действия между Красной армией и интервентами начались в мае 1918 года. Пленные чешские солдаты, которые следовали на Дальний Восток для отправки на Родину, подняли мятеж и захватили несколько городов, в том числе Самару. Чехи формально подчинялись французскому командованию и восстание было поднято п указанию из Парижа.

В это же время на Дальнем Востоке высаживаются войска Японии и США. Контингенты, которые прибыли для дележа русского пирога, насчитывали по 7 тысяч человек. Некоторое время погодя, количество японцев возросло до 25 тысяч. США и Япония оказывали помощь предводителям белого движения в Сибири – американцы обеспечивали тыл адмирала Колчака, а японцы, заняв Транссиб и Сахалин, — атамана Семенова. Боевые действия на Дальнем Востоке интервенты вели лишь с партизанскими отрядами, не вступая в бои с регулярными частями Красной Армии.

Вторжение войск Антанты на территорию России выставлялось, как защита своих интересов в Первой Мировой войне. Руководство Великобритании и Франции предполагало, что в России к власти пришло пронемецкое правительство. Однако, окончание войны не изменило ситуацию.

Интервенция после окончания Первой мировой войны

Окончание Первой Мировой войны высвободило значительные силы для продолжения вторжения в Россию. К занятию территорий активно подключились французские и греческие войска, которые в декабре 1918 года пришли на смену австро-германских войск на побережье Черного моря. Направили для получения своей доли в дележе России небольшие воинские контингенты Италия и Сербия. Англичане в это время заняли позиции, которые ранее занимали турецкие войска в Закавказье и Туркестане. А на Дальнем Востоке продолжался террор со стороны США и Японии. При этом все вторгшиеся оказывали активную помощь белогвардейскому движению, в надежде разделить Россию на сферы влияния и образовать подконтрольные правительства.

Одним из условий перемирия, которое было заключено между странами Антанты и Германией, стало нахождение немецких войск на территории Прибалтики и Украины. Кайзеровские солдаты, за счет разрушенной России, начали решать проблему голода в своем государстве. На Запад поехали эшелоны с продовольствием.

Окончание интервенции

Нахождение войск на территории России было весьма непопулярным в государствах, которые направили свои контингенты. В отдельных странах начали проявляться революционные настроения.

Первыми решила вывести свои войска Франция и в апреле 1919 года черноморское побережье оказалось без иностранного присутствия. Деникин оказался один на один с Красной Армией.

В августе воинские части Великобритании и ее доминионов оставили Закавказье и Туркестан, а в декабре ушли с Севера.

Дольше всего интервенция продолжалась на Дальнем Востоке: США покинули Сибирь лишь к лету 1920 года. Япония вывела свои войска вообще только в 1922 году.

Численность воинских контингентов и потери

- Япония — 72 тысячи (1400)

- Франция — 35 тысяч (50)

- Британия (включая доминионы) — 22 тысячи (600)

- США — 15,5 тысяч (500)

- Греция — 8 тысяч (400)

- Румыния — 4 тысячи (200)

- Чехословакия — 39 тысяч (4000)

- Сербы — 4 тысячи (500)

Итоги

Военная интервенция в России стала одной из основных линий в Гражданской войне. Помощь, оказанная иностранными государствами белогвардейцам, являлась катализатором продолжения борьбы внутри страны и уничтожения мирного населения.

Правительства стран-интервентов, преследовали свои цели в России, а поддержка представителям антибольшевистских сил являлась второстепенной задачей. Так как интервенты ушли с территории России по своей воле, то можно сделать вывод, что программы-минимум были выполнены.

Читайте также:

- Классификация периферийных устройств кратко

- Анастасия на английском кратко

- Штамп это в биологии кратко

- Силовые трансформаторы и автотрансформаторы кратко

- Реформы карденаса в мексике кратко

Последствия Гражданской войны в России

Различные войны сопровождали человечество на протяжении всей его истории. Но самыми страшными из них всегда были междоусобные конфликты. Мало кто из стран смог избежать их. Сия участь к великому сожалению постигла и Россию. Гражданский конфликт, длившийся почти 5 лет, имел целый ряд последствий для вновь образовавшегося государства.

Человеческие потери

Безвозвратные человеческие потери по разным оценкам варьируются от 10-15 до 25 миллионов человек.

Из страны эмигрировало около 2 миллионов человек, большую часть из которых составили бывшие дворяне и представители интеллигенции.

Социальные последствия

По итогам Гражданской войны в России оказалось, что такие классы общества как помещики и буржуазия уничтожены. Коренной чистке подверглись интеллигенты и представители духовенства.

Временно улучшилось имущественное положение крестьян и пролетариев. Новый государственный режим получил опору в виде этих людей, не имевших должного образования, но обладавших определённым и необходимым для идеологов происхождением.

Нет ничего удивительного, что количество коммунистов в стране выросло с 25 тысяч человек в 1917 году до 576 тысяч человек в 1921 году.

Обратите внимание

У страны не оказалось специалистов с высокой квалификацией для возврата промышленности на довоенный уровень.

Нормой стало общее падение уровня культуры у населения. Однако развитие культуры и образования не входило в приоритеты коммунистического руководства страны.

Военные последствия

Результатом Гражданской войны 1917-1922 годов стало рождение Красной Армии, основную часть командного состава которой составили люди без необходимого военного образования, получившие опыт ведения боевых действий только в ходе гражданского противостояния.

Основная часть кадровых военных оказалась уничтожена или эмигрировала за рубеж.

Политические результаты

Молодая советская республика, чья победа в борьбе за власть в России была не однозначно встречена многими странами, оказалась в международной изоляции.

По результатам Гражданской войны в России перестали существовать появившиеся после прекращения существования Российской Империи различные государственные образования. Исключение составили Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Бессарабия.

Подавление попыток некоторых регионов стать независимыми от молодой страны позволили сохранить целостность государства.

В стране установился новый государственный политический режим, а также произошла радикализация общественного сознания населявших её народов.

Создалась благоприятная почва и условия для укрепления формы государственной собственности.

В стране сформировались новые органы государственной власти, имевшие особые полномочия.

Экономические результаты

Сумма ущерба, который понесла страна, оценивается в 50 миллиардов рублей в золотом эквиваленте.

Нехватка сырья и топлива стала причиной прекращения функционирования целого ряда предприятий. Промышленное производство сократилось по сравнению с доконфликтными объемами почти в 7 раз.

Парализована транспортная система страны, резко снизилось количество транспортных средств.

Важно

Уменьшение количества рабочей силы привело к сокращению производительности на 30-45%.

Последствием Гражданской войны в России оказался возвращение страны на несколько десятилетий назад по объемам промышленного производства по причине устаревшего оборудования, не обновлявшегося в течение длительного времени.

Практически прекратился товарообмен между городом и селом.

Национальная валюта обесценилась.

Источник: https://IstoriyaKratko.ru/sssr/grazhdanskaya-vojna/posledstviya-grazhdanskoj-vojny-v-rossii.html

Последствия Гражданской войны

Замечание 1

В результате победы большевиков в Гражданской войне, был образован Союз Советских Социалистических Республик, который просуществовал с 1922 до 1991 года.

Полностью потеряли независимость Хивинское ханство и Бухарский эмират.

Благодаря международной поддержке и военным успехам независимость получили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша. Из-за переноса военных действий на бывшую территорию Китая, который в тот момент находился в состоянии внутренней анархии, произошла советизация Монголии и Тывы.

Благодаря этому Монголия в отличие от Тибета, Восточного Туркестана и Внутренней Монголии обезопасила себя от включения в состав объединенного Китая в 1950-х.

Из воинов белых армий, которые эмигрировали, был сформирован Русский общевоинский союз.

В межвоенный период она находилась в состоянии войны со спецслужбами СССР, когда советская разведка пыталась нейтрализовать и разрушить союз, а РОВС – создать антисоветское подполье в Союзе.

С начала 1920-х годов в эмигрантской среде развернулся спор между сторонниками «непримиримости» и «сменовеховства», в которой последние выступали за сотрудничество с большевиками.

Ничего непонятно?

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

Ряд участников Гражданской войны, которые оказались на оккупированной территории СССР в Центральной Европе и Маньчжурии, также были арестованы и казнены или отправлены в лагеря, в частности руководитель Забайкалья атаман Семенов, один из башкирских лидеров Курбангалиев, киевский русский националист Шульгин.

Разруха в экономике и начало восстановления

Замечание 2

Российская экономика была разрушена войной, заводы и мосты разрушены, скот и сырье растащено, шахты затоплены и повреждены машины.

Окончание гражданской войны открыло возможность не только начать восстановление разрушенного хозяйства, но и постепенно приступить к формированию задуманного еще весной 1918 года нового социально-экономического уклада, чтобы создать условия для крутого роста производительности труда в национальном масштабе. Первопроходцем в этом новом деле выступила промышленность. Сельское хозяйство в 1921 году болезненно, с серьезными потерями пережило жестокую засуху. У крестьян была только одна забота – выжить.

Предстояло создать такой хозрасчетный механизм, который соединил бы в одном векторе интересы работника, коллектива и государства.

Совет

Это затрагивало широкий круг вопросов, связанных с формированием новых и существенной корректировкой уже привычных форм производственных, финансовых и товарно-денежных отношений.

Как в таких случаях обычно бывает, для того, чтобы осуществить задуманное, не хватало знаний, умения и подготовленных кадров. Но главным был дефицит времени.

Пример 1

Разрушительные последствия 7 военных лет в значительно большей степени сказались на производительных силах промышленности. До войны на ее долю приходилось 42 % общего объема продукции двух ведущих отраслей народного хозяйства.

В 1922 году соотношение стало 21:79 в пользу сельского хозяйства.

Стоит отметить также, что в 1913 году промышленность изготовила различных товаров для сельского хозяйства на сумму 1,7 млрд. рублей.

В то же время крестьянство реализовало через рынок своей продукции примерно на 2 млрд. рублей, из них около 0,7 млрд. было получено за счет экспорта зерна и других продуктов. На долю внутреннего рынка пришлось 1,4 млрд. рублей.

Таким образом, сальдо товарообмена между двумя отраслями было в пользу промышленности. Эти 0,3 млрд. рублей были оплачены селом, в основном, за счет сезонных заработков сельских жителей в городах и налогов.

Демографические потери

Результаты гражданской войны были судьбоносными. Советский демограф Борис Урланис оценил общее количество убитых в бою во время Гражданской войны и Польско-советской войны, в 300,000 чел.

(125,000 в Красной Армии, 175,500 белой армии и поляков), а общее число военнослужащих, умерших от заболеваний (по обеим сторонам) – 450,000 человек.

Во время Красного террора, было уничтожено около одного миллиона человек.

Около 300,000–500,000 казаков были убиты или депортированы во время расказачивания. Около 100 000 евреев были убиты Белой армией на Украине.

Карательные органы Донского войска приговорили около 25 000 человек к смерти в период с мая 1918 по январь 1919 года. Правительство Колчака расстреляны около 25 000 человек в Екатеринбурге.

От «белого террора» погибли около 300 000 человек в общей сложности.

В конце Гражданской войны Россия превратилась в руину.

Обратите внимание

Засуха в 1920 и 1921 годах привела к голоду. Болезни достигли пандемических масштабов – 3,000,000 человек умирает от тифа только в 1920 году.

Миллионы людей также умерли от голода, массовых убийств с обеих сторон и погромов против евреев на Украине и на юге России.

К 1922 году насчитывалось не менее 7,000,000 беспризорных детей в России в результате почти десяти лет разрухи в результате Первой мировой и Гражданской войны.

Источник: https://spravochnick.ru/istoriya_rossii/grazhdanskaya_voyna_v_rossii/posledstviya_grazhdanskoy_voyny/

Итоги и последствия Гражданской войны в России

Итоги гражданской войны

Гражданская война и интервенция обернулись для России величайшей трагедией, имевшей самые тяжелые последствия. Предварительная сумма экономического ущерба, нанесенного стране, составляла 39 млрд золотых рублей, а более точные данные, включающие имущественные потери населения, составили сумму, превышающую 50 млрд золотых рублей.

Промышленное производство сократилось в 5 раз, добыча угля — в 3 раза, нефти — более чем в 2 раза, а выплавка чугуна — в 33 раза по сравнению с довоенным 1913 г. При этом остававшийся экономический потенциал не обновлялся на протяжении всего периода войны и представлял собою полуразвалившееся оборудование и транспорт. Почти вдвое уменьшилась численность пролетариата.

Рабочих рук не хватало даже для функционировавшего производства. Сельское хозяйство производило продукции на 40% меньше, чем до войны. Наиболее развитые товарные хозяйства были уничтожены. Товарообмен между городом и деревней практически отсутствовал. Деньги сильно обесценились. Царила натурализация хозяйства.

Большая часть научно-технического потенциала России перестала существовать. Около 1,5 млн человек — почти вся политическая, финансово-промышленная, в меньшей степени научно-художественная элита и их семьи — вынуждены были эмигрировать. Инженеры и агрономы стали редкостью.

Население страны уменьшилось за пять лет почти на 13 млн человек.

Главным образом это были жертвы эпидемий и голода. Значительная часть приходилась на жертвы военных действий, белого и красного, зеленого террора, погромов и интервенции. Людские потери снизили трудовой и в определенной степени интеллектуальный потенциал народа, ожесточили население.

Одним из главных итогов гражданской войны стали глубочайшие социальные изменения в российском обществе. Произошла ликвидация целых классов: помещиков, крупной и средней буржуазии. Серьезные потери понесло духовенство, казачество и зажиточное крестьянство в лице кулачества.

Серьезные изменения произошли в пролетариате и крестьянстве, в первую очередь усреднение их социально-имущественных характеристик. Беднейшие слои городского и сельского пролетариата заметно улучшили свое экономическое положение и оказывали влияние на политическую жизнь страны.

Существенные изменения произошли в системе государственного управления.

Важно

Гражданская война деформировала провозглашенные в октябре 1917 г. принципы советской демократии. Диктатура пролетариата выродилась в диктатуру партии. Система Советов лишь номинально являлась основой строя: гораздо большее значение имели партийные и чрезвычайные органы.

Отмена смертной казни обернулась менее чем через год красным террором, а временный орган ВЧК стал символом чрезвычайных мер управления. Находясь в центре формирующейся системы, не смогла избежать изменений и правящая партия. Необходимая сплоченность перед внутренним и внешним врагом приводила к снижению внутрипартийной демократии, к единоначалию.

Вынужденная сосредоточивать все силы для сохранения власти, коммунистическая партия последовательно отказывалась от провозглашенных ранее принципов.

Вместе с тем итоги гражданской войны включали не только результаты разрушительных процессов, но и определенное созидающее начало.

Распад Российской империи, начавшийся в ходе Первой мировой войны и усилившийся после февральской революции 1917 г., был приостановлен. Хотя территориальные потери составили 800 тыс. кв. км с 30-миллионным населением, Советская республика нашла приемлемые формы государственного устройства, объединяющего народы России.

В ходе гражданской войны удалось порвать с экономической зависимостью России от западных держав, прекратить вывоз капитала. Несмотря на то, что последствием этого была экономическая и политическая блокада, в перспективе данное обстоятельство создавало основу для становления подлинно независимого, экономически развитого государства. Победа большевиков в гражданской войне нанесла существенный урон колониальной системе империализма, подрывая ее основы и открывая перспективу зависимым и колониальным странам. Наконец, победа социализма в СССР заставила страны Запада активизировать реформирование собственного общества.

Последствия Гражданской войны

в России

Последствиями Гражданской войны в России 1917-1922 годов стали тяжелое социальное и экономическое положение, в котором оказалась наша страна. Но самым страшным последствием Гражданской войны были миллионы оборванных человеческих жизней. Люди гибли в боях, умирали от голода и холода, становились жертвами террора.

Так, по подсчетам специалистов, во время жестокой братоубийственной брани погибло и умерло от ран 900 тыс. человек со стороны Красной Армии, 650 тыс. человек – со стороны Белой Армии и армий их союзников, а также 900 тысяч партизан. Среди мирного населения в России в годы Гражданской войны 1 млн. 200 тыс. человек погибли в результате красного террора, 300 тыс. и 500 тыс.

Совет

стали жертвами белого и партизанского терроров соответственно. Голод, холод и различные эпидемии унесли еще 6 миллионов жизней. Таким образом, одним из самых ужасных итогов Гражданской войны стала гибель десяти с половиной миллионов человек, подавляющее большинство из которых были жителями России.

Последствием Гражданской войны явилась и разруха. Люди остались без крова, без работы.

Войной был нанесен удар не только трудоспособному населению, но и подрастающему поколению: многие дети стали сиротами, они не получили соответствующего воспитания и образования, значительная часть из них стала беспризорниками.

Заметным последствием междоусобной войны стала массовая эмиграция. За границу уезжали не только родовитые дворяне, но и значительная часть русской интеллигенции.

Обескровленными

оказались не только российская культура и искусство, но и промышленность.

В результате войны

очень серьезно пострадала экономика

России.

Объемы производства сельхозпродукции сократились на 40%, было разрушено

большое количество рудников и шахт, пострадали заводы и фабрики, многие из них сами закрылись по причине

отсутствия сырья или рабочих

рук, а порою – в связи с

крушением рынков сбыта производимой продукции. В среднем промышленное производство уменьшилось в пять раз.

Однако оценивая последствия братоубийственной

войны, следует говорить не только о том, в каком состоянии очутилась

страна после окончания полномасштабных

военных действий, но и о том, что

ждало ее в будущем, какие последствия

имела эта война для дальнейшего

развития России.

Как уже говорилось, в результате красного террора во время Гражданской войны в

России погибли более полутора миллионов

человек. Но это были не только людские

потери. Это был еще и страх. Страх, который заставлял людей

покоряться.

Обратите внимание

Новые правители страны в очередной раз убедились

в том, что звериная жестокость очень

помогает им добиваться своих целей

и удерживать власть. Многочисленные аресты, расстрелы, ГУЛАГи – все, что мы привыкли называть репрессиями, берет свое начало в период Гражданской войны.

Тогда они опробовали это страшное оружие на практике и продолжали пользоваться им и дальше.

Источник: http://stud24.ru/history/itogi-i-posledstviya-grazhdanskoj-vojny/140495-412879-page1.html

Гражданская война в России: причины и последствия :

Гражданская война в России – это тяжелое и кровавое время для нашей страны. Вооруженная борьба между разными группами населения держала в напряжении общество на протяжении четырех лет. Что же помогло выиграть одним? Почему началась эта война, и кто в ней участвовал?

Гражданская война в России: движения

Как известно, гражданская война разразилась в основном между приверженцами новой власти, так называемыми красными, и теми, кто был «царской закалки» – белыми. Красные – это, другими словами, большевики. Методы их борьбы были порой слишком жестокими: террор, насилие.

Все это вместе с централизованным подходом помогло одержать победу в этом кровопролитном мероприятии. Гражданская война в России 1918-1920 гг. началась именно с того, что большевики захватили власть незаконным путем.

Движение белых состояло в основном из царских офицеров и тех, кто придерживался консервативных взглядов. Отсутствие четкого управления и налаженного порядка, а также внутренние разногласия позволили красным разбить их.

Стоит также отметить, что во время этой войны существовало еще одно движение – движение зеленых. Оно было крестьянским, то есть основную массу участников составляло крестьянское население.

Гражданская война в России: причины

Почему же началась война, в которой родственники начали убивать друг друга? Что же послужило поводом к ее разгару? Во-первых, основным поводом стали две революции, в ходе которых была свергнута монархия и произошел захват власти большевиками. Во-вторых, начавшаяся открытая интервенция усилила разногласия в обществе.

В-третьих, сыграл свою роль роспуск выборного органа власти — Учредительного собрания, созыва которого ждали долгое время. В-четвертых, заключенный большевиками позорный для страны Брестский мирный договор послужил хорошим толчком. И, в-пятых, экономическая политика, проводимая новой властью в деревнях, не вызвала согласия населения.

Важно

Все эти причины и спровоцировали такое событие, как гражданская война в России, 1918 год в которой стал самым тяжелым. Этот вооруженный конфликт навсегда останется на страницах истории как одно из самых кровавых событий ХХ века.

Террор и насилие красных в совокупности с жестокостью белых, предательство со всех сторон – все это держало в напряжении общество несколько лет.

Гражданская война в России: события

За четыре года государство и его жители увидели многое: на их глазах была создана великая Красная армия, появились такие органы, как Советы рабочей и крестьянской обороны. Население пережило продразверстку и ужасный расстрел царской семьи. С помощью народа образовалось новое сильное государство, которое через несколько лет стало мощным промышленным центром.

Все это было во время Гражданской войны, которая поставила страну на новую ступеньку развития. Гражданская война в России – это тяжелое событие, это череда кровавых конфликтов и сложных решений. Террор, насилие и жесткая дисциплина помогли большевикам сохранить единство общества и государства, хотя и путем насильственных методов.

И, как показывает история, это было не зря.

Источник: https://www.syl.ru/article/79192/grajdanskaya-voyna-v-rossii-prichinyi-i-posledstviya

Исторические последствия гражданской войны

Гражданская война привела к огромным материальным и людским потерям. Общая сумма ущерба составила 50 млрд. золотых рублей, а человеческие жертвы оцениваются сегодня в 13-16 млн. чел.

Потери Красной Армии в боях составили 939.755 чел.

Пимерно столько же составили боевые потери ее противников. Остальные погибли от голода и эпидемий, связанных с войной. Эмигрировало из России около 2 млн.чел. Если же учесть снижение прироста населения в годы войны, т.е. посчитать неродившихся россиян, то сумму потери можно оценить примерно в 25 млн.чел.

В результате победы в гражданской войне большевикам удалось сохранить государственность, суверинитет и территориальную целостность России. С образованием в 1922 г.

СССР был практически воссоздан российский цивилизационно-неоднородный конгломерат с явными имперскими признаками.

Победа большевиков в гражданской войне привела к свертыванию демократии, господству однопартийной системы, когда от имени народа правила партия, от имени партии ЦК, Политбюро и фактически Генсек или его окружение.

В результате гражданской войны были не только заложены основы нового общества, апробирована его модель, но и во многом сметены те тенденции, которые вели Россию на западный путь цивилизационного развития.

В ходе Гражданской войны борьба шла за пути дальнейшего развития страны. Этих путей было несколько. Первый — сохранение советской власти и распространение ее на всю территорию бывшей Российской империи, подавление всех сил, не согласных с политикой большевистского руководства. Этот путь означал создание социалистического государства, государства диктатуры пролетариата.

Совет

Второй путь — это попытка сохранения в России буржуазно-демократической республики и продолжение той политики, которая декларировалась Временным правительством и Советами весной-летом 1917 г.

: дальнейшее развитие демократии, свободного предпринимательства.

За этот путь в основном выступали партии “революционной демократии”, участники Временного правительства и Советов — меньшевики, эсеры (с осени — правые эсеры), левое крыло кадетов.

Третий путь отвечал интересам крупной буржуазии, дворянства, верховного руководства царской армии и означал попытку сохранения ограниченной монархии и России как “единой и неделимой” страны, верной “союзническим обязательствам”.

Важнейшие итоги Гражданской войны: разгром всех антисоветских, антибольшевистских сил, поражение Белой армии и войск интервентов; сохранение, в том числе силой оружия, значительной части территории бывшей Российской империи, подавление попыток ряда национальных регионов отделиться от Республики Советов; свержение национальных правительств на Украине, в Белоруссии и Молдавии, на Северном Кавказе, в Закавказье (Грузии, Армении, Азербайджане), в Средней Азии, а затем в Сибири и на Дальнем Востоке, установление там советской власти. Это фактически заложило основы созданного в 1922 г. унитарного государства — СССР.

Победа в Гражданской войне создавала геополитические, социальные и идейно-политические условия для дальнейшего укрепления большевистского режима. Она означала победу коммунистической идеологии, диктатуры пролетариата, государственной формы собственности.